Les communs « sont des activités organisées collectivement par une communauté selon un mode de gestion qu’elle définit elle-même, afin de gérer, valoriser et protéger des ressources. Les biens communs peuvent être matériels […] ou immatériels […] Dans l’enseignement, nous parlons des communs de la connaissance, en particulier numériques ». Voici la définition qu’en donne Hélène Mulot, en 2016, dans le dossier spécial du numéro 261 d’InterCDI. Avec quelques années de recul, Antoine Henry revient sur la notion et analyse les communs en profondeur, en insistant sur les multiples initiatives réussies et pertinentes dans ce domaine, les apports de ce type de pratiques en matière de résilience, notamment en période de crise avec, en conséquence, la nécessité de mettre en place un réel outil de gouvernance partagée permettant de favoriser leur développement. Dans le même esprit, Appoline Haquet et Alice Brière-Haquet évoquent la genèse de leur ouvrage sur les femmes artistes, leur volonté de participer au rééquilibrage concernant la place des femmes dans le domaine artistique et lèvent le voile sur l’écriture à deux mains. Travailler en commun, c’est également ce que nous propose Louise Daubigny avec une séance sur les fake news, réalisée en collaboration avec les professeurs de français, dans laquelle elle reprend les principaux écueils à éviter pour déjouer les fausses informations. Corinne Paris nous entraîne à la découverte de la gastronomie française sous toutes ses coutures : aspects du vivre ensemble, de la convivialité, questions d’hygiène alimentaire, inégalités de genre en cuisine, influence sur les arts culinaires à travers le monde, entre autres. Quant à Timothée Mucchiutti et Yannick Denoix, ils partagent leur(s) lecture(s) : le premier sous la forme d’une critique argumentée d’un ouvrage sur le merchandising en bibliothèque, le second dans un thèmalire recensant des romans évoquant le vécu des enfants durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, Lucile Sire, utilisatrice avertie du portail e-sidoc, mutualise ses pratiques en détaillant dans sa fiche les différentes options disponibles en matière de création, publication et communication de contenus sur le portail du CDI.

Communs pédagogiques, quelles possibilités pour l’enseignement ?

La mise sous tension du système éducatif, mais aussi hospitalier ou social français, par la pandémie du SARS-CoV-2 – avec la fermeture des écoles aggravée par les restrictions, notamment légales, sur les ressources éducatives – a mis en exergue les limites et les failles de notre société centralisée, fondée sur des relations marchandes et concurrentielles. Ainsi, aussi bien l’État que les entreprises ou les administrations publiques n’ont pas réussi à construire une action rapide et efficiente pour répondre aux prémices de la pandémie. Au contraire, des citoyens, des collectifs et des associations se sont mobilisés pour proposer des solutions opérationnelles à la crise sanitaire et sociale.

L’angle privilégié a été celui du faire en commun, c’est-à-dire la « constitution d’une communauté d’usage qui s’organise autour de régimes de procédures d’accès à une ressource produite et entretenue collectivement » (Bollier, 2007). Ce choix des communs confirme ainsi la vision de César Renduelles et Joan Subirats (2020) pour qui les situations de crise jouent un rôle de révélateur pour les communs, de sorte qu’il est possible de considérer la pratique du commoning comme un levier de résilience, voire d’anti-fragilité (Taleb, 2013).

Ainsi, nous avons observé des communautés éducatives où se déploient de nombreuses initiatives de soutien1 et où les personnes ont démontré à la fois une volonté « de » et une capacité « à » faire. Se pose maintenant la question de comment développer un cadre collectif et une gouvernance partagée permettant la mutualisation d’outils, de ressources et de méthodes utiles à la production de communs ?

À l’origine du concept de commun

Le concept de commun est associé à Elinor Ostrom2 et à l’École de Bloomington (Ostrom, 1990). Il remet en question le modèle économique dominant en proposant une alternative au duopole privé/public auquel sont rattachés à la fois des biens, mais aussi des principes d’organisation et de coordination. En effet, pour les membres de cette école de pensée, le duopole État/privé est une simplification qui repose sur des hypothèses erronées (en particulier la rationalité présupposée des individus). Ainsi, elle s’oppose à l’illustration proposée dans l’article The Tragedy of the Commons de Garrett Hardin (1968) qui affirme que l’individu tend à maximiser son bénéfice en utilisant le bien commun (ici un champ pour pâturer) et cela dans le contexte d’une ressource limitée, situation aboutissant à une surexploitation de la ressource, voire à son tarissement. Elinor Ostrom et ses collègues s’emploient alors à démontrer que les situations réelles associées à des ressources à partager sont bien plus complexes que la vision de Garrett Hardin. Pour eux, cela dépendra des formes sociales d’usage des ressources et de propriété qui se mettront en place.

Dans un premier temps, Elinor Ostrom travaille sur des biens qu’elle nomme « réservoirs communs de ressources » (Common Pool Ressources). Ces biens recouvrent différentes formes : un lac, une rivière, une forêt, mais aussi un système d’irrigation collectif dans une plaine ou même les services de police. Ces réservoirs communs de ressources présentent comme particularité la difficulté, voire l’impossibilité d’exclure des personnes de l’accès ou du bénéfice de cette ressource. Ce sont toutefois des biens dits rivaux, c’est-à-dire qu’une ressource consommée par quelqu’un prive une autre personne de cette ressource.

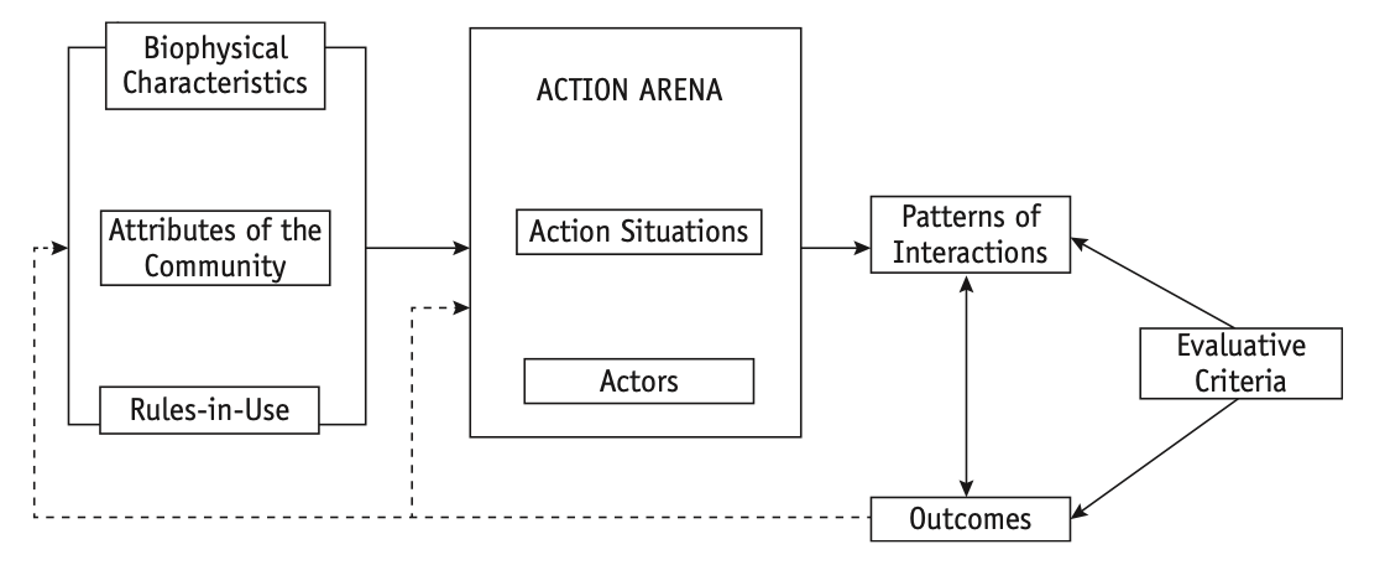

Pour analyser ces réservoirs communs de ressources, et en particulier la(les) manière(s) dont sont administrées lesdites ressources, Elinor Ostrom et ses collègues proposent un cadre d’analyse : l’Institutional Analysis and Development Framework (IAD, voir figure n° 1).

Figure 1 : Schéma de l’IAD et de l’articulation entre ses différentes dimensions. Source : Hess, C., Ostrom, E. (2007)

L’IAD est un cadre d’analyse qui se concentre sur la réalité complexe de la gestion des ressources partagées ; il prend en compte plus particulièrement trois dimensions (présentes dans le rectangle de gauche) : – Les conditions biophysiques

– Les attributs des communautés ;

– Les règles en usage dans les communautés.

Concrètement, les possibilités d’action sont encadrées par ces dimensions qui deviennent alors une grille de lecture et de compréhension pour les situations d’action. En effet, en fonction de celles-ci, se déploient des schémas d’interactions spécifiques et des résultats associés. Nous pouvons illustrer cela par la création d’une page sur l’encyclopédie en ligne Wikipédia. En effet, la création d’une nouvelle page (l’action) sera influencée par le rôle de la personne qui la rédige au sein du collectif et les règles en vigueur. En fonction de ces éléments, la page sera validée ou supprimée suivant le respect ou non desdites règles et des pratiques de la communauté.

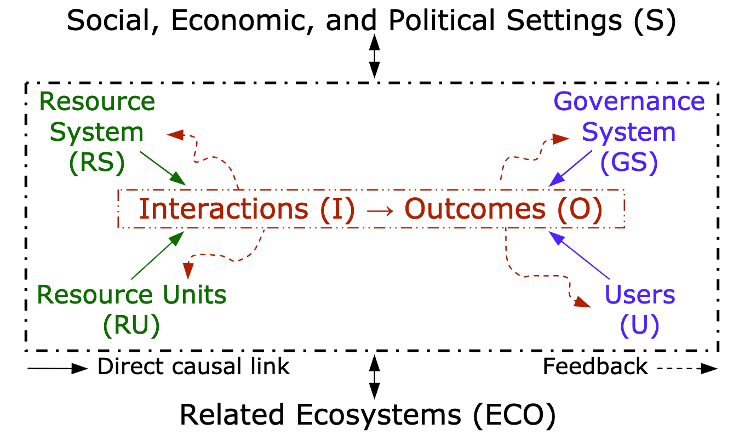

Dans le cadre des communs et de l’IAD, les situations d’action sont ainsi replacées dans leur contexte à la fois sociologique, économique, politique, mais aussi écologique (figure n° 2) :

La force de ses travaux repose en particulier sur l’analyse de nombreux cas dans le monde entier. Ainsi, l’IAD a été mobilisé, modifié et consolidé grâce aux multiples terrains rencontrés par ses promoteurs depuis les années 70. Elinor Ostrom (2009) note que les acteurs en présence échangent, délibèrent et coopèrent plus souvent que prévu par la théorie économique standard. De même, ils mettent en place des règles d’usages pour garantir l’accès à la ressource, sa pérennité, mais aussi sanctionner les passagers clandestins évoqués par Mancur Olson (1965).

Plus récemment, avec l’essor d’Internet (et ses effets sur la production et la circulation de l’information et de la connaissance ou le logiciel libre), l’étude des communs s’ouvre plus largement aux communs immatériels, en particulier à la connaissance (Hess & Ostrom, 2007).

Des communs de la connaissance…

Ces communs, dits communs de la connaissance, sont alors des biens considérés comme non-rivaux. En cela, ils diffèrent fondamentalement des communs évoqués dans les travaux précédents. En effet, il est possible de consommer ces biens sans en priver une autre personne. Comme le décrit Rob Kitchin (2014), cette non-rivalité est intrinsèque aux données numériques ; si une donnée numérique est consommée, les autres consommateurs potentiels sont toujours en mesure d’y accéder simultanément. Il est alors possible d’envisager un accès universel à ces communs (même si d’autres problèmes inhérents à ce type de commun émergent comme l’évoquent Gian Maria Greco & Luciano Floridi (2014)).

La thématique des communs de la connaissance interroge en particulier la transposition des pratiques d’enclosure aux connaissances (Boyle, 2008). Deux exemples plus particulièrement cristallisent les tensions qui parcourent les milieux associés à la connaissance : les brevets et le droit d’auteur. Plusieurs argumentaires s’affrontent dans des batailles à la fois politiques, économiques, légales et sociétales : nous retrouvons notamment les arguments en faveur d’une restriction de l’accès aux biens non cessibles dans l’intérêt de motiver les gens à les produire, et des arguments en faveur d’une large diffusion des connaissances pour lesquelles les gens éprouvent un intérêt.

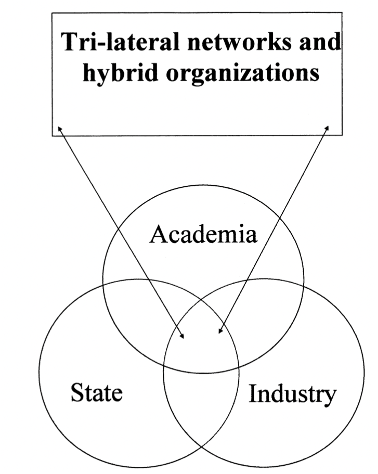

Ces questions se sont exacerbées depuis les années 70 avec le renforcement d’un capitalisme cognitif et de son économie du savoir. Ainsi, la stratégie de Lisbonne (2000) devait permettre à l’Union européenne de devenir : « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 2010, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». Cette logique s’inscrit dans le modèle de la triple hélice proposé par Henry Etzkowitz et Loet Leydesdorff (figure n° 3). Les auteurs mettent en avant les liens entre les états, l’industrie et le monde scientifique, de manière à favoriser l’innovation et, in fine, la croissance économique.

Dans le même temps, des communautés, comme celle du logiciel libre ou encore l’initiative Creative Commons3, ont multiplié les expérimentations pour proposer des alternatives à la privatisation du savoir et à sa gouvernance. Si ces initiatives, communautés et expérimentations semblent fertiles, de nombreuses problématiques se posent encore et sont explorées par des praticien.nes et des chercheur.ses (par exemple : comment se diffusent ou se transforment les communs produits ? quelle gouvernance pour ceux-ci ?). Dans le cas de cet article, nous allons explorer plus en détail ce que nous pouvons qualifier de communs pédagogiques.

… aux communs pédagogiques

Penser l’École et l’éducation (et ses ressources associées) comme un commun (Collectif, 2021) est une transfiguration de l’École « en un collectif, créé, gouverné et apprécié en commun par toutes les parties de la communauté éducative » (Pantazis, 2021). En effet, la gestion des connaissances, et plus largement l’éducation, deviennent un processus collectif où des communautés éducatives s’organisent et se coordonnent entre elles. Dans cette perspective, l’apprentissage « est coproduit et cogéré par tous les membres de la communauté, sa trajectoire ne peut pas être développée de manière linéaire et prédéfinie d’une étape à l’autre ; par conséquent, l’ouverture à la créativité de la communauté et la confiance dans un résultat qui ne peut pas être entièrement anticipé sont des conditions préalables » (Pantazis, 2021).

Il nous semble aussi que les communs présentent un intérêt large pour les enseignant.es (pour construire, partager des ressources, mais aussi s’inscrire dans un collectif) et tout particulièrement pour les professeurs documentalistes. En effet, les approches par les communs s’appuient sur une démarche de documentation ouverte pour favoriser la reproductibilité d’une initiative ou la diffusion d’une ressource. Les communautés mettent donc en place des systèmes sociotechniques qui reposent à la fois sur un engagement des acteurs de la communauté et une architecture technique comme dans le cas du logiciel libre. C’est alors l’occasion de donner à tout un chacun les moyens de faire, d’expérimenter, mais aussi d’être dans une logique d’entraide en dépassant la pensée concurrentielle du marché.

Le cas de Je fabrique mon matériel pédagogique

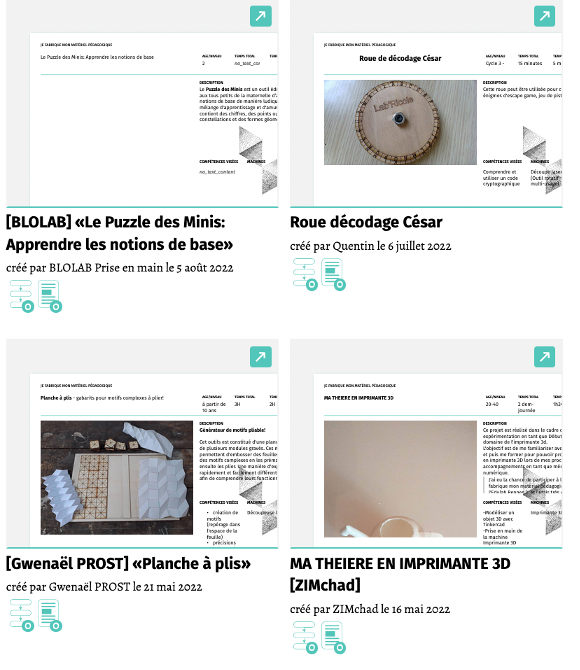

Pour illustrer plus concrètement le concept de communs pédagogiques, nous allons nous appuyer sur le projet Je fabrique mon matériel pédagogique4. C’est un projet initié par TiersLieuxEdu (une association créée en 2014 pour rassembler le monde de l’éducation et des fablabs) qui construit une plateforme pour inviter à produire des communs pédagogiques. Cette dynamique est soutenue par une coalition élargie accompagnée par la Fabrique des Communs Pédagogiques, dans laquelle se retrouvent notamment le Réseau Français des Fablabs, le Réseau Francophone des Fablab d’Afrique de l’Ouest, France Tiers Lieux et l’Atelier des chercheurs. Je fabrique mon matériel pédagogique s’inscrit dans une perspective de production par les pairs (Benkler et al., 2016 ; Benkler & Nissenbaum, 2006) inspirée du mouvement Maker et qui peut être associée à une forme d’intelligence collective.

Le projet s’appuie sur un logiciel libre – do•doc5 – qui a été pensé et développé par l’Atelier des chercheurs pour favoriser la documentation et la constitution de récits à partir d’activités pratiques. Les ressources pédagogiques proposées sur la plateforme sont issues pour l’instant principalement d’événements organisés lors de semaines dédiées où des fablabs/tiers-lieux accueillent des enseignant.es. Lesdites ressources étant publiées sous licence libre, il est possible pour l’ensemble des personnes qui en ont besoin d’y accéder, de les reproduire, voire de les transformer en fonction de leurs besoins.

Cette situation, de fait, permet de tenir compte des réalités locales (ses contraintes, mais aussi ses affordances) et des besoins particuliers qui peuvent être rencontrés par les acteurs de l’éducation. Ce projet favorise ainsi un ancrage de l’éducation dans les territoires ; en effet, il met en réseau aussi bien des acteurs du monde de l’éducation que des micro-unités de fabrication (fablabs, tiers-lieux notamment) dispersées géographiquement. Le numérique, en tant que support, favorise même des collaborations transnationales. À titre d’exemple, dans la bibliothèque de ressources de la plateforme (figure n° 4), nous retrouvons des productions qui proviennent de la francophonie (le Blolab étant un fablab de Cotonou au Bénin).

Dans la bibliothèque, chaque ressource est présentée succinctement dans un premier temps et plus en détail grâce à la documentation réalisée. Il est envisageable de reproduire ces ressources, de les adapter (celles-ci étant en licence libre, il est possible de les modifier) ou d’en proposer de nouvelles qui seront utilisables par d’autres personnes.

Ainsi, les enseignant.es sont en position de créer, dans un cadre législatif clair et sécurisant, des ressources pour leurs enseignements, mais aussi de les partager, de les transformer, voire de faire créer et produire du matériel pédagogique directement par les élèves. Il est alors possible d’intégrer cette activité dans les cours proposés par les enseignant.es. En effet, les élèves, en fonction de leur niveau, seront à même de travailler des matières fondamentales comme les mathématiques (avec le travail de modélisation qui fait appel à la fois à la géométrie dans l’espace, aux proportions ou aux calculs), les compétences numériques (utilisation de l’ordinateur, recherche d’information ou modélisation 3D) ou encore le français (rédaction de cahiers des charges, communication, présentation et documentation du projet).

La démarche de documentation est d’ailleurs essentielle dans le milieu des fablabs. Elle est d’autant plus importante dans un contexte pédagogique pour assurer la transmission des savoirs d’une année sur l’autre. La documentation s’inscrit dans une démarche de réplicabilité des projets mis en œuvre, de sorte que chaque étape est détaillée et illustrée pour être la plus explicite possible. Elle facilite alors le partage des connaissances, ce qui en fait une activité au cœur de la démarche comme cela est mentionné dans la charte des Fablabs écrite par le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Différents outils sont mis en place – comme do•doc, des wikis, des outils de prises de note en ligne (Hedgedoc6 notamment) – pour assurer cette documentation.

C’est aussi une manière de créer, transformer et publier des contenus, et même de réaliser une production collective en construisant une documentation collective des projets réalisés. Nous contribuons en cela à des objectifs du cycle 2 et 3 de l’EMI sur la création et la collaboration.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus globale dans le monde de l’éducation (en France, mais aussi dans d’autres pays comme nous le voyons avec la participation d’enseignants et de makers de l’Afrique de l’Ouest) et peut contribuer à la nourrir. Des initiatives de plus en plus nombreuses, souvent individuelles, se mettent en place pour implémenter des fablabs ou des tiers-lieux dans des établissements scolaires ou collaborer avec ceux existant sur un territoire. Nous retrouvons aussi bien ces dynamiques dans le cadre des cours de technologie7 que dans les CDI8. À titre d’exemple, Marion Carbillet et Hélène Mulot (2019), deux professeures documentalistes de l’académie de Toulouse, ont mis en place ce type d’initiative dans le cadre des cours d’EMI. Concrètement – en plus de la création d’un « pédagolab » en 2014 et d’une participation à Edumix en 2018 – Hélène Mulot au collège Saint-Jean (Saint-Sulpice, Tarn) propose une pédagogie par le faire avec des projets. Elle a mis en œuvre un EPI : Des masques et moi. Démasquez-moi. Ici, les élèves réalisent un masque qui reflète les différentes identités qu’ils possèdent : identité légale, personnelle et numérique. C’est une manière d’amener les élèves à la réflexivité sur leurs différentes identités, en particulier sur leur identité numérique et les enjeux associés (données à caractère personnel, question de l’extimité).

Cette pédagogie par le faire est une occasion pour les professeur·es documentalistes d’enseigner autrement en permettant la mise en action des élèves, tout en les acculturant à l’environnement numérique et en favorisant la créativité. Il est intéressant de faire travailler les élèves sur leurs besoins informationnels dans le cadre d’un projet qui les motive et pour lequel ils vont s’investir et in fine créer. Dans ce contexte, ils mobilisent aussi bien la recherche d’information, que sa qualification, voire la création de ressources associées, si jamais les informations ne sont pas adéquates. Les multiples initiatives, que ce soit dans des établissements ou des projets comme Je fabrique mon matériel pédagogique, contribuent à faciliter la mise en œuvre de cette pédagogie active et créative.

Penser l’école de demain

En dépassant la vision simplificatrice privé/public, ici avec des ressources qui sont libres de droits et une gouvernance par le collectif, l’approche par les communs favorise une pensée complexe, plus proche de la réalité et qui redonne à l’individu et aux communautés une capacité à agir. Penser l’École comme un commun, c’est la transformer en un terreau d’expérimentations ouvert sur son territoire, mais aussi recréer des espaces de liberté pour les enseignant.es tout en valorisant leur engagement et leurs initiatives.

Les problématiques de l’éducation, exacerbées par la pandémie mondiale, mais aussi par les logiques structurelles sous-jacentes à l’institution, sont autant de défis auxquels nous devons répondre et pour lesquels l’agir par les communs offre des sillons riches en possibilités pour construire l’École de demain.

L’incendie de Notre-Dame de Paris : un exemple de travail autour des « fake news »

« Tu es journaliste et tu dois écrire un article sur l’incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Pour préparer ton article, tu vas devoir vérifier les informations qui circulent sur cet événement… Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ? »

Une séance pour débusquer les fausses informations à partir d’une actualité.

De plus en plus de jeunes disent s’informer de l’actualité grâce aux réseaux sociaux en délaissant les médias traditionnels. Or, les réseaux sociaux mélangent les genres en publiant indifféremment et sur le même plan un article scientifique, un dessin humoristique, l’opinion du voisin ou le discours de propagande politique d’un élu ou d’un candidat. L’objectif clairement affiché est de faire des vues (faire « le buzz »), parfois au détriment de la vérité. L’information circule vite et se transmet d’un internaute à l’autre, sans être filtrée par un processus journalistique et éditorial de vérification. De plus, cette transmission quasi instantanée de l’information encourage des chaînes d’info en continu à relayer sans recul les événements dans une lutte pour être le premier à faire transiter l’information. Enfin, s’il est sûr que des événements comme la crise du COVID-19 ou la guerre en Ukraine ont suscité une quantité énorme de fake news (v. lexique), il est cependant difficile d’en faire une thématique de travail scolaire tant ces sujets sont sensibles, en raison de leur caractère encore récent ou du fait de la prise de parole de scientifiques, parfois peu sérieux, qui ont contribué à brouiller la notion de vérité.

Plus que jamais, il est pourtant nécessaire de fournir aux élèves le moyen de débusquer les fausses informations. La séance dont il est question a été créée en 2019, quelques semaines après l’incendie de Notre-Dame de Paris, à la demande d’une enseignante de français qui souhaitait travailler avec l’enseignante documentaliste sur la question des médias en classe de 4e : « Informer, s’informer, déformer ». Il s’agissait de traiter les différents types de désinformation (v. lexique) sur Internet au travers d’une question d’actualité.

La séance telle qu’elle a été mise en place et testée en classe de 4e dure deux heures en collaboration et peut être suivie de travaux plus spécifiques à la discipline français : une première heure, au cours de laquelle les élèves doivent, en autonomie, consulter différents documents et juger de leur validité en suivant pas à pas un questionnaire, se déroule en salle informatique et une deuxième heure en salle de français pendant laquelle le document est repris et corrigé en s’appuyant sur différentes sources, ce qui permet d’apporter des précisions sur la construction de l’information, les outils de vérification et sur les figures de style parfois utilisées pour influencer le lecteur. Les enseignants proposent aux élèves de se mettre à la place d’un journaliste devant écrire un article sur l’incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Pour préparer cet article, ils vont devoir vérifier les informations qui circulent sur cet événement. Cette séance peut amener par la suite un travail de rédaction dans un style journalistique sur ce sujet ou sur un autre sujet d’actualité en cours de français.

Accident ou attentat ?

Le 15 avril 2019, en fin de journée, un gigantesque incendie touche la cathédrale Notre-Dame de Paris et entraîne la destruction d’une partie de sa toiture. Immédiatement, les hypothèses vont bon train : l’événement serait-il lié à un attentat terroriste ? Au discours que devait proposer Emmanuel Macron ce jour-là ? Aux manifestations des gilets jaunes ?

Le premier document proposé à l’analyse est extrait d’une interview de Philippe Karsenty, élu de Neuilly-sur-Seine, sur une chaîne américaine : « Même si personne n’est mort, c’est un peu le 11 septembre français […]. Nous devons savoir que des églises sont vandalisées en France toutes les semaines. Bien sûr, le politiquement correct va vouloir nous faire croire à un accident ». Le journaliste qui l’interroge répond alors : « Monsieur, monsieur, monsieur. Nous n’allons pas spéculer ici sur les causes que nous ne connaissons pas. Donc si vous avez des observations ou si vous savez quelque chose, nous serons ravis de l’entendre ».

Interviewé en tant qu’élu français, Philippe Karsenty profite en fait de l’interview pour présenter ses idées d’extrême droite : en mettant sur le même plan deux événements (l’attentat du 11 septembre aux États-Unis qui a fait 3000 victimes à la suite de l’effondrement des tours jumelles, et l’incendie de Notre-Dame de Paris), et en établissant entre eux un lien d’égalité et de causalité, il laisse une forte place à la rumeur (v. lexique) et aux propos haineux, suggérant fortement qu’il s’agit en fait d’un attentat meurtrier, possiblement orchestré par une mouvance islamique (psychologie des intérêts : à qui profite le crime ?), lié à des « églises vandalisées en France toutes les semaines » (selon quelles sources ?) et dissimulé par les autorités (le « politiquement correct »).

Les élèves sont ici invités à s’interroger sur la technique de l’insinuation (v. lexique) : que laisse entendre Philippe Karsenty ? A-t-il des preuves de ce qu’il avance ? Que répond le journaliste ? La réponse permet de s’interroger sur le statut de l’informateur et sur son objectif. Une recherche sur le nom de l’homme politique permet de montrer qu’il appartient au Rassemblement national. Il s’agit ici, de fait, d’une stratégie de communication de l’extrême droite qui suggère sans avancer clairement, joue sur les fantasmes en comparant deux événements marquants et accuse de manière voilée la communauté musulmane d’être à l’origine du drame.

On n’est pas loin, dans cet exemple, du récit conspirationniste (v. lexique), même s’il n’est pas clairement énoncé : des éléments difficiles à vérifier, un mélange entre vrai et faux, une spéculation gratuite, une version officielle opposée à des zones d’ombre… Le journaliste américain ne s’y laisse pas prendre, puisqu’il met fin abruptement à la discussion et refuse d’entendre ce qui ne serait pas une argumentation fondée sur des faits. Voilà un exemple qui met en valeur le rôle du journaliste dans la construction de l’information : ce qui compte c’est la preuve, le témoignage, pas la rumeur ou le ragot, et tout témoin qui s’écarterait de cette ligne de conduite pour proférer des allégations gratuites ne pourrait pas être considéré comme fiable.

Deux départs de feu ?

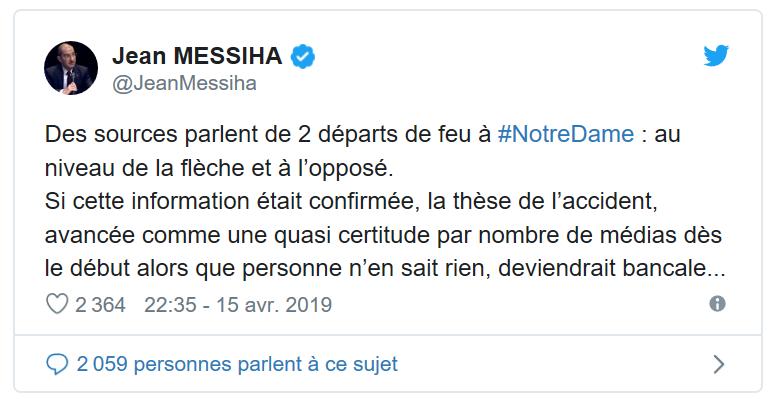

Le second exemple est un tweet de Jean Messiha, homme politique affilié lui aussi au Front national puis au Rassemblement national : « Des sources parlent de 2 départs de feu à #NotreDame : au niveau de la flèche et à l’opposé. Si cette information était confirmée, la thèse de l’accident, avancée comme une quasi certitude [sic] par nombre de médias dès le début alors que personne n’en sait rien, deviendrait bancale… »1.

L’élève est d’abord invité à faire un travail d’investigation sur ce tweet : qui est l’auteur ? Quel parti politique représente-t-il ? Puis à analyser son contenu : l’auteur croit-il à la thèse de l’accident ? À quoi le voyez-vous ? L’emploi du conditionnel peut ici être commenté, tout comme l’anonymat des « sources ». Celles-ci sont non confirmées de l’aveu même de l’auteur, mais servent à dénigrer « nombre de médias », présentés comme moins sérieux, puisqu’ils présentent des faits incertains comme une « quasi certitude » (sic). On assiste à une inversion de la charge de preuve : c’est aux journalistes de prouver qu’il s’agit d’un accident, et non à l’homme politique de prouver que ce n’en est pas un. Comme Philippe Karsenty dans l’exemple précédent, Jean Messiha sous-entend que l’événement pourrait être en réalité lié à un attentat terroriste : si un accident provoquant un départ de feu à Notre-Dame de Paris peut apparaître comme une hypothèse crédible, l’idée de deux départs de feu simultanés devient en effet beaucoup moins soutenable…

Le tweet de Jean Messiha s’appuie en fait sur un article du site « fdesouche.com » : « Un incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris (MàJ : deux foyers d’incendie auraient été repérés) ». Un détour par le Décodex du Monde permet de montrer que ce site est loin d’être fiable, et qu’il constitue en réalité un blog d’extrême droite présentant une revue de presse, et non un journal, même s’il reprend la mise en page d’un site d’information journalistique. Il suffit d’en consulter la page d’accueil pour le confirmer : l’objet n’est pas de diffuser des informations vérifiées, mais de relayer toute idée permettant d’appuyer des thèses d’extrême droite autour de l’immigration, de la sécurité ou de l’identité française : « Si la plupart des sources utilisées sont fiables, la présentation des faits par le site est souvent trompeuse. Il relaie également parfois des rumeurs non vérifiées, sur un ton interrogatif », indique le Décodex qui recommande la prudence.

La lecture d’un article du Monde permet finalement de montrer que ce ne sont pas deux départs de feu qui se sont produits simultanément mais deux foyers d’incendie, visibles distinctement à un moment donné de la lutte contre l’incendie. Le poids des mots est important pour rétablir la vérité des faits : deux foyers d’incendie ne sont pas deux départs de feu, et les conséquences ne sont pas les mêmes…

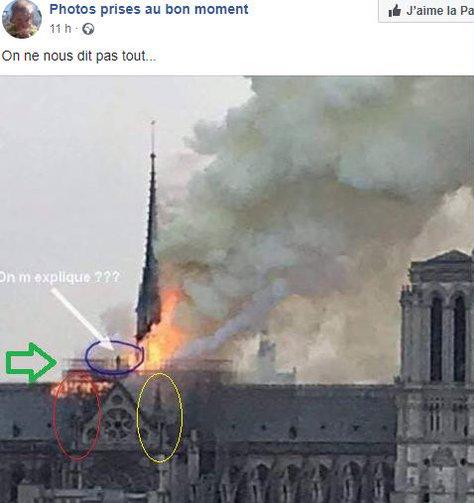

Un gilet jaune sur le toit

Les exemples suivants sont ceux qui ont le plus amusé les élèves : des photos montrent en effet qu’un homme se trouvait sur le toit de la cathédrale en flammes, en plein incendie ! Des tweets circulent, flèches pointées sur les individus en question. S’agirait-il des pyromanes ? La lecture d’un article de Libération permet de rétablir la vérité : non, il ne s’agit pas d’un homme marchant sur le toit de la cathédrale, mais d’une simple statue. Des publications mentionnant « On ne nous dit pas tout » (suggérant une intervention humaine au départ de l’incendie) ont pourtant été partagées, nous dit l’article de Libération, des milliers de fois sur les réseaux sociaux, le soir même de l’incendie !

Plus fort encore, une vidéo montre clairement un homme vêtu d’un gilet jaune, déambulant dans la cathédrale en flammes ! Pas d’incendiaire cette fois encore, même si la crise des gilets jaunes et les incidents ayant notamment eu lieu à l’Arc de triomphe ont pu suggérer à certains un lien de causalité, mais simplement… un pompier chargé de coordonner les actions de lutte contre l’incendie ! La vidéo a pourtant, là encore, été relayée des milliers de fois par des internautes français et étrangers, qui suggèrent même parfois que l’individu « pourrait être de confession musulmane d’après les vêtements ». Quand un événement dramatique survient, on a en effet tendance à expliquer qu’il est le fait d’un groupe de population qui a des intérêts en jeu. Les exemples montrent que les théories du complot (v. lexique) sont avant tout une histoire de croyances, qui amènent parfois à voir ce que l’on veut… Deux confusions un peu risibles, si on prend un peu de recul, mais qui montrent bien que n’importe qui peut se trouver abusé par une fausse information ou par la mauvaise interprétation d’une image.

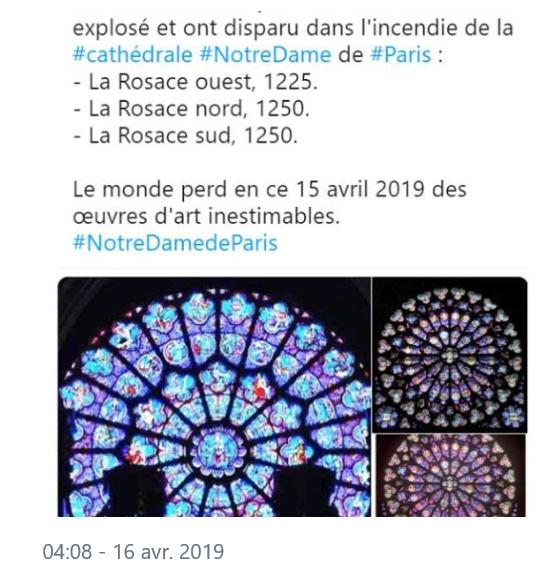

La rosace est détruite

C’est aussi la nécessité de prendre du recul qui est mise en valeur avec l’exemple suivant. Il s’agit d’un tweet prétendant que la rosace principale de la cathédrale a explosé du fait de l’incendie : « Le monde perd en ce 15 avril 2019 des œuvres d’art inestimables ».

Les élèves sont invités à noter la date et l’heure de publication du tweet : 16 avril 2019 à 04:08. Or, l’incendie n’a commencé que quelques heures plus tôt, puisqu’il s’est déclenché le 15 avril 2019 à 19 h 51. L’information diffusée par ce tweet peut donc être qualifiée de douteuse, puisqu’elle manque de recul sur les faits. En pleine nuit et au milieu de la confusion liée à l’incendie, alors même qu’il était impossible de s’approcher suffisamment de la cathédrale, il est peu probable que cette indication soit étayée par une source sûre. La consultation d’une page du journal 20 Minutes, publiée par la suite pour faire le point sur l’état de conservation des rosaces, permet de montrer que les éléments relayés par le tweet sont, de fait, faux, puisque les vitraux n’ont en réalité pas souffert de l’incendie.

Cet exemple qui s’appuie sur la datation des données peut également être l’occasion d’évoquer les chaînes d’info en continu, qui, en donnant la priorité au direct, répondent au besoin d’être informé dans l’immédiat, ce qui ne permet pas toujours de produire une information fiable et sérieuse. On peut également insister sur l’importance de vérifier la date et le lieu de première publication, lors de l’analyse de certaines images, comme dans le cas des photographies de manifestations prétendument récentes, qui ont en fait eu lieu il y a des années, parfois dans un autre pays, et sont détournées de leur sens pour suggérer l’idée d’un rassemblement violent ou de très grande ampleur, alors qu’il n’en est rien.

La cathédrale Notre-Dame de Paris a déjà brûlé

Enfin, un internaute américain explique, photo en noir et blanc à l’appui, que la cathédrale a déjà brûlé par le passé : « Just a reminder if you’re not familiar with the history of Notre Dame, but this isn’t the first time it’s burned ». Mais cette affirmation est-elle exacte ? C’est le moment d’utiliser un outil de recherche inversée comme TinEye ou Google Images pour démontrer que l’image montre en réalité la cathédrale de Reims et qu’elle date de 1914. La cathédrale Notre-Dame n’a, quant à elle, jamais brûlé. Il ne s’agit pas ici de propagande (v. lexique) comme pour les tweets de l’extrême droite, mais de mésinformation (v. lexique) : un internaute mal informé pense sincèrement diffuser une donnée exacte. Ces outils de recherche révèlent souvent leur utilité dans l’analyse des fausses informations, et peuvent notamment être utiles aux élèves pour répondre à certaines épreuves de PIX sur la maîtrise des sources. La séance peut être l’occasion de démontrer leur efficacité aux élèves.

Conclusion

La séance a donc permis aux élèves de se mettre à la place d’un journaliste pour mener l’enquête sur un sujet qui a marqué l’actualité et a suscité d’importantes réactions sur les réseaux sociaux : l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour réaliser ce travail d’investigation, les élèves ont dû comparer différentes sources d’informations, des réseaux sociaux aux journaux officiels, s’interroger sur leur auteur, sur la date de publication et sur les preuves avancées, mais aussi utiliser plusieurs outils de vérification de l’information comme la recherche inversée ou le Décodex. Le travail a suscité leur intérêt, comme en a témoigné une écoute très attentive lors de ces deux heures, et les commentaires sur l’importance de se méfier des renseignements trouvés sur les réseaux sociaux : les élèves sont en effet conscients que tout n’est pas fiable sur Internet et sont en demande d’outils pour éviter de se laisser abuser par les « fake news ».

Nous avons pu constater lors de ce travail que de fausses informations ont été consultées et relayées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, trompant autant de personnes et semant la confusion ! On constate également que si ces mauvaises informations peuvent être de simples erreurs de personnes mal informées, elles peuvent également s’inscrire dans un objectif politique, en cherchant à discréditer une partie de la population et à obtenir des voix pour un parti politique.

Le sujet reste porteur plusieurs années après, car il permet de faire le tour d’un certain nombre de pièges de l’information ; par ailleurs, il fait encore régulièrement l’objet d’articles de presse au fil des restaurations de la cathédrale ou à l’occasion de la sortie du film de Jean-Jacques Annaud. D’autres illustrations de l’émergence de fausses informations et de théories du complot peuvent être retrouvées dans des contextes anxiogènes actuels comme la guerre en Ukraine, le vaccin contre le COVID-19 ou le réchauffement climatique.

D’autres pistes peuvent venir compléter cette séance : une revue de presse sur Notre-Dame de Paris ou une comparaison des Une de journaux d’actualité au lendemain de l’événement ; des éléments sur l’augmentation des ventes de l’œuvre de Victor Hugo à la suite de l’incendie ; la polémique liée aux dons faramineux effectués par des entreprises ou des particuliers pour contribuer à reconstruire la cathédrale ou encore un débat pour évoquer d’autres événements récents ayant suscité une vague de désinformation sur le net.

Sitographie

Cousin, Mathilde. Incendie à Notre-Dame de Paris : Quel est l’état de conservation des rosaces ? 20 Minutes, 17 avril 2019, 18 h 28. https://www.20minutes.fr/paris/2499067-20190417-incendie-dame-paris-etat-conservation-rosaces

Leboucq, Fabien. Notre-Dame : qui est cette personne en gilet jaune sur une tour qui affole les réseaux sociaux étrangers ? Libération, 16 avril 2019. https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/16/notre-dame-qui-est-cette-personne-en-gilet-jaune-sur-une-tour-qui-affole-les-reseaux-sociaux-etrange_1721670/

Service Checknews. Non, cette photo ne montre pas un homme sur le toit de Notre-Dame pendant l’incendie. Libération, 17 avril 2019, 18 h 19. https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/17/non-cette-photo-ne-montre-pas-un-homme-sur-le-toit-de-notre-dame-pendant-l-incendie_1721937/

Sénécat, Adrien. Intox sur l’origine de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Le Monde, Les Décodeurs, màj le 16 avril 2019, 14 h. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/16/intox-sur-l-origine-de-l-incendie-de-notre-dame-de-paris_5450914_4355770.html

Lien sur le PDF du questionnaire

Le design des bibliothèques publiques, volume 1. Le merchandising en bibliothèque de Nicolas Beudon

50 fiches thématiques pour rendre votre bibliothèque plus inspirante

Après avoir été conservateur des bibliothèques pendant une dizaine d’années, Nicolas Beudon exerce désormais une activité de consultant. Le merchandising en bibliothèque est le premier volume d’une trilogie consacrée au design des espaces documentaires1. Mais qu’entend donc Nicolas Beudon par merchandising ? Selon lui, les commerces et les services documentaires2 présentent des similitudes : ce sont majoritairement des espaces en libre accès dans lesquels des individus ne maîtrisant pas les codes de ces espaces et/ou ne cherchant pas à les comprendre sont en quête d’une offre qui leur corresponde. Le merchandising se présente comme un ensemble de techniques développées depuis le XIXe siècle et répondant à la question : « Comment présenter au mieux une offre en libre accès pour répondre à cette demande ? ». Nicolas Beudon propose au lecteur un manuel organisé en cinq parties et composé d’une cinquantaine de fiches thématiques. Si le premier chapitre consacré aux principes du merchandising n’est pas dénué d’intérêt, ce sont surtout les trois chapitres suivants qui intéresseront les professeurs documentalistes et dont nous allons présenter quelques éléments.

Le premier chapitre s’attarde sur la valorisation des collections. Nicolas Beudon rappelle utilement son importance, avec quelques données chiffrées à l’appui : en 2016, 47 % des usagers des bibliothèques territoriales déclaraient avoir emprunté au moins un livre ; ils étaient beaucoup moins nombreux à avoir participé à une autre activité proposée par la bibliothèque. Par conséquent, le travail de promotion des collections ne doit pas être négligé, surtout lorsque ce travail semble augmenter significativement l’usage des collections comme le montrent les exemples donnés. Par quels moyens les établissements documentaires dynamisent-ils donc cet usage ? Tout simplement par une présentation importante des ouvrages « de face », en utilisant au maximum le potentiel de séduction des premières de couverture, par des sélections documentaires fréquentes et sur tous les sujets, un fonds désherbé, etc. La plus-value du livre est de documenter les techniques de promotion, a priori bien banales, afin d’offrir au lecteur un guide des bonnes pratiques. Le consultant interroge les gestes professionnels les plus intuitifs (saviez-vous qu’un ouvrage ouvert, exposé sur un lutrin, décourage sa consultation et/ou son emprunt car il est comme muséifié ?) ou impensés (combien de temps un document est-il « nouveau » ? Quelles sont les règles de mise en scène d’une sélection documentaire ?). Enfin il insiste sur l’exigence qu’impose ce travail de valorisation.

Dans la partie suivante consacrée à l’information et à la communication sur les collections, l’auteur interroge également les gestes professionnels, ou parfois leur absence. Il souligne notamment l’importance de communiquer systématiquement sur les acquisitions. Cette communication est d’autant plus utile qu’un certain nombre d’usagers des services documentaires semble penser que les professionnels n’acquièrent pas de nouveautés…

Élément central dans les espaces en libre accès, la signalétique présente des limites qu’il faut connaître pour s’assurer de son efficacité. On apprend ainsi que la signalétique la plus consultée par les usagers d’un service documentaire n’est pas la plus visible, mais la plus discrète, celle qui est située sur les tablettes des rayonnages. Or, ce n’est pas celle qui est l’objet de la plus grande attention… Pour finir, Nicolas Beudon revient sur l’importance du travail de communication, et sur l’intérêt de lui consacrer un temps de réflexion régulier.

Le dernier chapitre, consacré à l’aménagement des espaces, apporte des éléments utiles pour améliorer l’accessibilité des collections. L’entrée de la bibliothèque fait l’objet de la première fiche. Nicolas Beudon recommande de ne pas y installer de document car la nature même de cet espace, un lieu de passage, limite l’intérêt des usagers à consulter les documents qui s’y trouvent. Un simple message de bienvenue et les horaires d’ouverture suffiront. Il rapporte l’existence dans certains services documentaires de zones dédiées à la valorisation des collections parfois nommées marketplaces, situées près de l’entrée. Ces espaces regroupent le plus souvent des nouveautés et/ou des livres populaires destinés à attirer l’attention et dont le taux de rotation est élevé. Mais une fois l’entrée franchie et cet espace dépassé, comment faciliter l’orientation des publics dans les collections ? Pour répondre au mieux, Nicolas Beudon consacre plusieurs fiches aux rayonnages. Il remarque, par exemple, qu’en disposant les rayonnages en épi ou en grille, les services documentaires n’optimisent pas forcément l’usage des documents. Il conseille plutôt de privilégier une implantation en alcôves ou en forum – c’est-à-dire contre les murs – quitte à diminuer le nombre de documents offerts accessibles. Une fois les rayonnages montés, Nicolas Beudon s’intéresse à l’inévitable casse-tête du classement. Regrouper les collections par pôles thématiques, simplifier la Dewey, voire adopter une classification tout autre pour les livres documentaires et pour les fictions sont quelques-unes de ses propositions. Et pour désamorcer toute opposition, il rappelle le principe d’une approche merchandising et les questions qui doivent la guider : est-ce utile pour les publics de la bibliothèque ? quel effet positif attendu sur l’usage des collections ?

Les dernières fiches présentent des retours d’expérience, majoritairement états-uniens, hollandais et danois. Dans un post-scriptum, l’auteur explique la prépondérance de ces exemples étrangers : d’abord par une faible propension des professionnels français à publier leurs expériences ; ensuite par une certaine défiance de leur part envers les idées et les pratiques du monde de l’entreprise.

Nicolas Beudon facilite la tâche du lecteur pressé en proposant quatre parcours de lecture de 10 fiches (« Le merchandising m’intrigue et je voudrais comprendre les idées essentielles » ; « Je travaille dans une petite bibliothèque que je souhaite rendre inspirante à bas coût » ; « Je travaille sur un projet de bibliothèque, je veux imaginer des espaces inspirants » ; « Je travaille en BU, je ne suis pas sûr que le merchandising soit fait pour moi »).

Si les ressources permettant de remplir au mieux la mission d’enseignement ne manquent pas, celles permettant d’organiser et mettre à disposition les ressources documentaires de façon optimale sont plus rares, et ceci malgré l’injonction permanente à « faire lire les élèves ». À titre personnel, la gestion des collections n’a pas fait l’objet de cours spécifiques lors de ma formation initiale de professeur documentaliste, il y a de cela quatre ans. De même, le PAF – plan académique de formation – (aujourd’hui EAFC, école académique de la formation continue) ne proposait pas, tel qu’il existait alors, de formations destinées à favoriser l’usage des collections ou, pour reprendre les mots de Nicolas Beudon, « à rendre sa bibliothèque plus inspirante ». En outre, à ma connaissance, il n’existe pas de publication spécialement consacrée à la gestion des collections – contrairement à l’éducation aux médias et à l’information.

Ce manuel comble un vide et devrait figurer dans toutes les bibliographies de préparation au métier de professeur documentaliste. Les fiches proposées formalisent un guide de bonnes pratiques directement appropriables et applicables. Bien entendu, la mise en application de ces conseils nécessite du temps dans un emploi du temps déjà contraint, mais suivre les conseils de Nicolas Beudon devrait permettre une meilleure consultation des collections (j’en ai fait l’expérience dans mon établissement) et la présentation à notre hiérarchie d’un nombre de prêts en augmentation, éléments essentiels pour négocier un budget exposé aux coups de rabot en ces temps d’inflation.

Beudon, Nicolas. Le design des bibliothèques publiques, volume 1. Le merchandising en bibliothèque : 50 fiches thématiques pour rendre votre bibliothèque plus inspirante. Bois-Guillaume : Klog Éditions, janvier 2022. 201 p. (Coll. En pratique). 29,50 € ISBN : 9791092272406

La gastronomie : l’eau à la bouche

« Cuisiner et manger, c’est se cultiver, partager des savoirs et des mondes, transmettre des histoires de vie », écrit Jacky Durand, journaliste à Libération dans un article récent1, en avant-propos de son interview d’Éric Roux, chroniqueur culinaire, membre de l’association l’Étonnant Festin.

Et ce dernier de commencer l’entretien par ces phrases : « Cette histoire de cuisine propos culturel, nous ne faisons que l’emprunter au sociologue Marcel Mauss, son inventeur. Si cuisiner est un fait social total c’est qu’il ne peut se limiter à l’assiette et aux recettes. Il est plus important pour nous de voir dans la cuisine l’ensemble des valeurs et des usages organisés en prescriptions, interdits, esthétiques, désirs de goûts, symboliques partagés par le plus grand nombre, une culture populaire ».

Il est vrai que cuisiner et se nourrir est un univers à part entière en France. On pourrait presque dire que 67 millions de Français équivalent à 67 millions de gastronomes quand on voit la pléthorique production de livres, d’émissions de radio et de télévision, de blogs, de sites web, d’ateliers, de conférences, de festivals et de chroniques, sur le thème de la cuisine, de l’alimentation et de la gastronomie. Ajoutons à cela que, selon le magazine Forbes2, les Français passent en moyenne deux heures par jour à table, ce qui fait de nous les champions du monde en la matière. Notre territoire compte plus de 175 000 restaurants et nous allons en moyenne deux fois par mois au restaurant.

Sans compter que l’UNESCO a inscrit notre gastronomie au patrimoine immatériel mondial en 20103. De besoin vital, l’alimentation est devenue un véritable monde, merveilleux et complexe, qui embrasse de multiples aspects : culturels, historiques, sociétaux ou encore économiques ; l’occasion de réfléchir à notre hygiène alimentaire et aux stéréotypes de genre présents dans le monde gastronomique, mais également de comparer notre cuisine, nos coutumes culinaires à celles du monde entier. Les ressources et les pistes pédagogiques sont nombreuses, de quoi mettre l’eau à la bouche à nos élèves et à nos collègues.

MUSÉES – EXPOSITIONS

Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire à Villeneuve-Loubet Village

Récemment labellisé « Maisons des Illustres ». Dix salles : souvenirs, ustensiles d’époque, tables dressées, potager provençal, collection de plus de 3000 menus anciens et modernes, etc.

https://www.musee-escoffier.com/

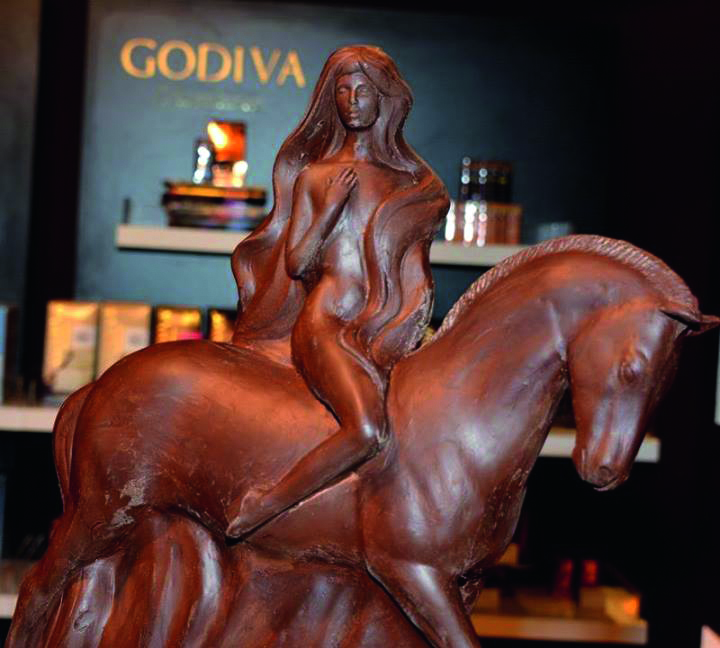

Musée du chocolat à Paris

Le musée raconte l’origine et l’évolution du chocolat à travers une collection d’un millier d’objets. Il détaille également les méthodes de fabrication du chocolat, les ingrédients utilisés et l’évolution de sa fabrication au fil des siècles.

https://www.museeduchocolat.fr/

Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon

Visite libre des quatre expositions «À la table des Français». 1750 m² d’exposition pour décrire les mille facettes du « bien manger » et du « bien boire » à la française. À ces expositions permanentes s’ajoute l’exposition temporaire « C’est pas du gâteau, les secrets de la pâtisserie française ».

https://www.citedelagastronomie-dijon.fr/

Musée national de céramique à Sèvres

Une collection de référence de près de 50 000 œuvres.

Exposition en ligne « À Table ! Le repas, tout un art » qui retrace la manière dont l’opulence et l’élégance des dîners de l’Ancien Régime se sont diffusées et transmises jusqu’à nos jours, au point de constituer un idéal de bonheur et un rite social.

https://www.sevresciteceramique.fr/musee/expositions-en-ligne/exposition-en-ligne-a-table-le-repas-tout-un-art.html?_preview=1

Gastronomie médiévale, BnF, exposition en ligne

Gastronomie médiévale, alimentation, cuisine, repas en images ; arrêt sur nourriture et médecine, festins et banquets, manger en chrétien, etc. Quelques recettes.

http://expositions.bnf.fr/gastro/index.htm

Exposition « Louis De Funès En Fait Tout Un Plat ! » au musée Louis de Funès à Saint-Raphaël

Du 25 juin 2022 au 31 mai 2023. Organisée autour de la reconstitution de l’usine Tricatel de L’Aile ou la cuisse et de la célèbre table de M. Septime dans Le Grand Restaurant, cette exposition est un hommage aux films de Louis de Funès qui ont pour recette l’art culinaire.

https://museedefunes.fr/la-gastronomie-louis-de-funes-en-fait-tout-un-plat/

Exposition en ligne « 25 enfants du monde entier posent à côté de ce qu’ils mangent en une semaine »

Gregg Segal a photographié ces enfants pour illustrer et documenter la disparité des habitudes alimentaires à travers le monde.

https://greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread/1/caption

INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS

Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation, Tours

Créé en 2001 à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il s’agit d’une agence de développement scientifique pour encourager la recherche et la formation universitaires relatives aux « cultures et patrimoines alimentaires ».

https://iehca.eu/fr/

BnF – GALLICA, Paris

De nombreuses ressources sur les différents sites ou sites partenaires de la BnF, des blogs également, quelques exemples :

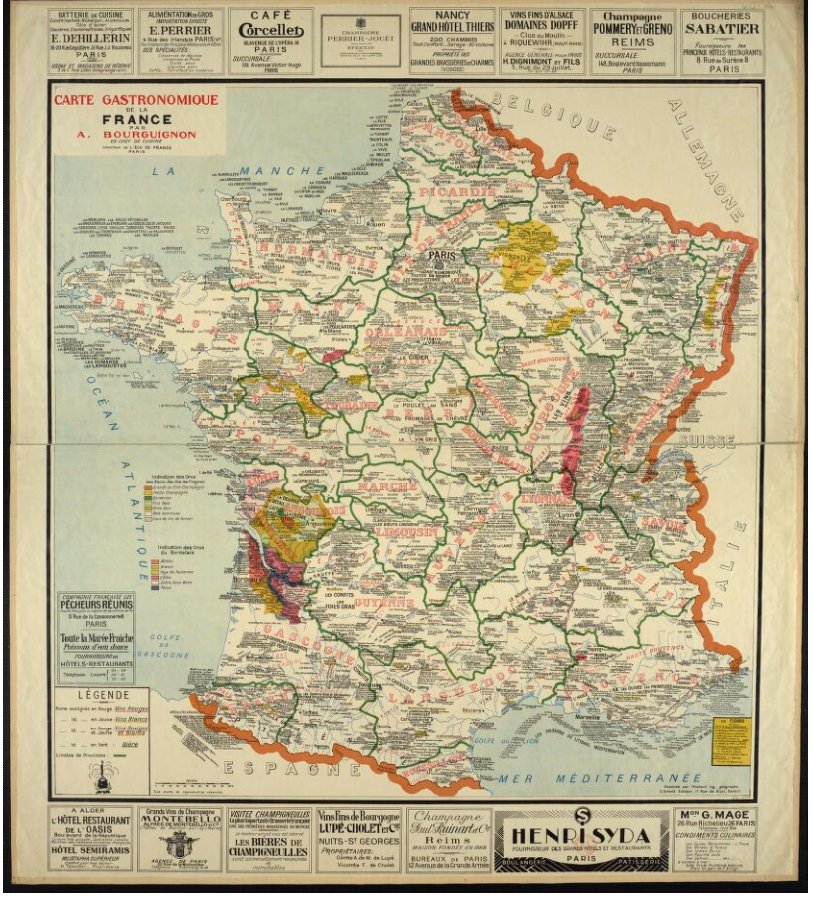

Livres de recettes, menus manuscrits, cartes gastronomiques, manuels de métiers de bouche, affiches publicitaires…

https://www.bnf.fr/fr/gastronomie#bnf-billets-de-blog

Degrange, Isabelle, Carte : Tour de France 2022 de Gallica – Étape 6 : la tournée des spécialités culinaires in le blog Gallica, 7 juillet 2022. Cette carte gastronomique de la France a été établie par Alain Bourguignon, chef de cuisine.

https://gallica.bnf.fr/blog/07072022/tour-de-france-2022-de-gallica-etape-6-la-tournee-des-specialites-culinaires?mode=desktop

Le chocolat : usages, culture, biologie, etc. Le XIXe siècle, âge d’or de la gastronomie française.

https://www.bnf.fr/fr/gastronomie#bnf-bibliographies

Fresque : Essentiels de la gastronomie. Cette frise chronologique présente les textes essentiels de l’art culinaire, de l’Antiquité au début du XXe siècle.

https://gallica.bnf.fr/html/und/arts-loisirs-sports/essentiels-de-la-gastronomie?mode=desktop

Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : il propose des ressources, notamment un vadémécum « Éducation à l’alimentation et au goût » et de nombreuses vidéos.

https://agriculture.gouv.fr/education-lalimentation-les-outils-educatifs-sur-le-programme

Cité internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon, en liaison étroite avec l’Institut de la vigne et la chaire Unesco « culture et traditions du vin », elle constitue un pôle moteur en matière de valorisation et de promotion de la culture de la vigne et du vin.

https://repasgastronomiquedesfrancais.org/dijon/

Patrimoine-Lyon, Association Historical-Cities

Histoire de la gastronomie de la région, les mères lyonnaises, les bouchons et spécialités, les vignobles autour de Lyon. Répertorie d’autres sites sur la gastronomie lyonnaise (les toques blanches lyonnaises, portraits de chefs, les bouchons lyonnais, par exemple)

https://www.patrimoine-lyon.org/traditions-lyonnaises/la-gastronomie-lyonnaise

MANIFESTATIONS

Semaine du Goût, mi-octobre

Depuis 1990, la Semaine du Goût est l’événement référent de la transmission et de l’éducation au goût pour le plus grand nombre.

https://www.legout.com/

Journées Nationales de l’Agriculture

18, 19 et 20 juin 2023 sur l’ensemble du territoire. Chaque citoyen pourra découvrir son patrimoine agricole et alimentaire en visitant des sites de production, d’enseignement agricole, d’expérimentation, de recherche et des sites de transformation. Livret pédagogique à télécharger.

https://journeesagriculture.fr/

Rencontres François Rabelais à Tours, 17 et 18 novembre 2023 : « la cuisine a-t-elle un genre ? »

Organisées par l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation, les Rencontres François Rabelais constituent l’un des temps forts du Forum Alimentation & Culture. Elles s’appuient sur les Sciences de l’Homme et de la Société (Histoire, Géographie, Sociologie, etc.) et portent, à l’occasion d’ateliers et de tables rondes, un regard sur la cuisine d’aujourd’hui et de demain.

https://iehca.eu/fr/manifestations-culturelles/les-rencontres-francois-rabelais

Festival Arrière-Cuisines, en juillet, Tours

Pensé comme une manifestation-phare de la Cité internationale de la Gastronomie, orienté tout public et qui allie les thèmes de l’alimentation, du cinéma et de l’image.

https://repasgastronomiquedesfrancais.org/2022/06/13/festival-arriere-cuisines/

Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême, en décembre

Il récompense le meilleur ouvrage unissant littérature et gastronomie européenne.

https://www.prixantonincareme.com/

Salon mondial du chocolat et du cacao, du 28 octobre au 1er novembre 2022, Porte de Versailles à Paris.

https://www.salon-du-chocolat.com/

DANS LES PROGRAMMES

Code de l’éducation

L. 312-17-3 du Code de l’éducation : « une information et une éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire (…) sont dispensées dans les établissements d’enseignement scolaire, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial (…) ».

L’éducation à l’alimentation et au goût en tant qu’éducation transversale.

Dans le cadre de l’axe « éducation à l’alimentation » du Programme national pour l’alimentation (PNA), dispositif « les classes du goût » depuis 2012, parcours en huit séances sur les thèmes suivants : les cinq sens, le goût, l’olfaction, la vue, le toucher et l’ouïe, la multi sensorialité, le patrimoine alimentaire, l’étiquetage et les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine :

https://agriculture.gouv.fr/decouvrir-lalimentation-par-les-cinq-sens-les-classes-du-gout

CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) : il permet d’organiser des actions dans le cadre de la politique éducative et de prévention de l’établissement. Circulaire n° 2016-114 du 10 août 2016.

CVC et CVL : ces conseils sont obligatoirement consultés sur les questions de restauration, d’hygiène, de santé et de sécurité.

COLLÈGE

Sciences et Technologie, cycle 3

BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015. Nouvelles dispositions publiées

au BO n° 30 du 26 juillet 2018.

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent : expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. Item « Consommer en France – Satisfaire les besoins alimentaires ».

SVT, cycle 4

BOEN n° 31 du 30 juillet 2020

Thématique : le corps humain et la santé : l’importance de l’alimentation pour l’organisme (besoins nutritionnels). Groupes d’aliments, besoins alimentaires, besoins nutritionnels et diversité des régimes alimentaires.

EPS, cycle 3

BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Par la pratique physique, les élèves s’approprient des principes de santé, d’hygiène de vie, de préparation à l’effort (principes physiologiques).

Langues vivantes, cycle 3 et 4

BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale.

LYCÉE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

Langues vivantes, Première et terminale

Bulletin officiel spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Formation culturelle et interculturelle, Espace privé et espace public, Mots-clés : égalité homme-femme, lieux de convivialité.

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe-2CORR_1063703.pdf

SVT, Seconde

Bulletin officiel spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Corps humain et santé, Microbiote humain et santé, habitudes alimentaires.

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/00/8/spe647_annexe_1063008.pdf

LYCÉE PROFESSIONNEL

Arts appliqués et cultures artistiques, CAP

BO spécial n° 5 du 11 avril 2019.

Contribution au chef-d’œuvre : Design d’objet (design culinaire, etc.).

Langues vivantes. CAP et Bac pro

BO spécial n° 5 du 11 avril 2019

Thèmes d’étude pour l’acquisition des repères culturels et savoirs lexicaux associés : spécificités alimentaires et spécialités culinaires nationales et régionales ; tourisme, grandes régions touristiques, formes d’hébergement et de restauration.

Prévention-santé-environnement (PSE) et EPS, CAP et Bac pro

CAP : BO spécial n° 5 du 11 avril 2019

Première et terminale professionnelle : BO spécial n° 1 du 6 février 2020.

L’enseignement de la PSE contribue aux actions prioritaires d’éducation et de prévention dans les domaines de la santé, du travail et de l’environnement. La formation en PSE et le parcours des élèves en EPS sont liés par des objectifs communs : la santé et l’équilibre de vie, les principes de base d’une alimentation équilibrée, etc.

En PSE : Thématique A : L’individu responsable de son capital santé ; Les pratiques alimentaires ; La sécurité alimentaire.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Au collège, en lien avec l’histoire-géographie, les arts plastiques, les langues et cultures de l’Antiquité. Travail sur l’art culinaire dans l’Antiquité ou au Moyen-Âge.

Activités autour de l’exposition en ligne de la BnF, par exemple, ou recherche d’images libres de droit pour un diaporama, une exposition, etc.

En lien avec la géographie, les langues vivantes.

Cartographie des ressources alimentaires (production, transport, conservation)

Cartographie des cultures et alimentations

En lien avec l’éducation physique et sportive, les mathématiques, la chimie, la technologie.

Sport et sciences, alimentation et entraînement. Recherches documentaires autour de la diététique des grands sportifs.

Recherches documentaires sur l’importance des repas dans la journée.

En lien avec l’EMC ou l’orientation, dans le cadre de l’heure de vie de classe avec les professeurs principaux : travail autour des métiers de la gastronomie. Rencontres, interviews, création d’un blog ou d’un journal en ligne. Portraits de chefs et cheffes : création d’un Padlet, d’affiches pour une exposition.

En lien avec les langues vivantes, les langues vivantes régionales, la géographie.

Comparaison ou spécificité des cultures culinaires d’un pays à l’autre ou d’une région à l’autre (sous forme d’affiches). Recherche autour des fêtes (Les recettes de Carnaval, Le repas de Noël dans différents pays, etc.), les plats dits typiques.

En EMI

L’alimentation, discours et représentations : image du corps et représentations culturelles dans les médias ou les publicités (vision idéalisée du corps), question du genre, iconisation des chefs et cheffes, lutte contre les stéréotypes, etc.

Étude des médias dits « traditionnels » (magazines, télévision, etc.) et des médias en ligne.

Étude des publicités-stéréotypes.

EMI/EMC : Le genre dans les formations professionnelles autour des métiers de la cuisine, de l’accueil et du service.

EMI/EMC : Sexisme et violence en cuisine.

La communication publicitaire et le goût : Décoder les images.

Journée internationale de la francophonie 2023

Faire une exposition avec les élèves sur les spécialités culinaires francophones en utilisant une carte.

Effectuer une recherche pour trouver les points communs entre ces plats (type d’ingrédients, de composition, de cuisson, de valeur nutritive, notamment).

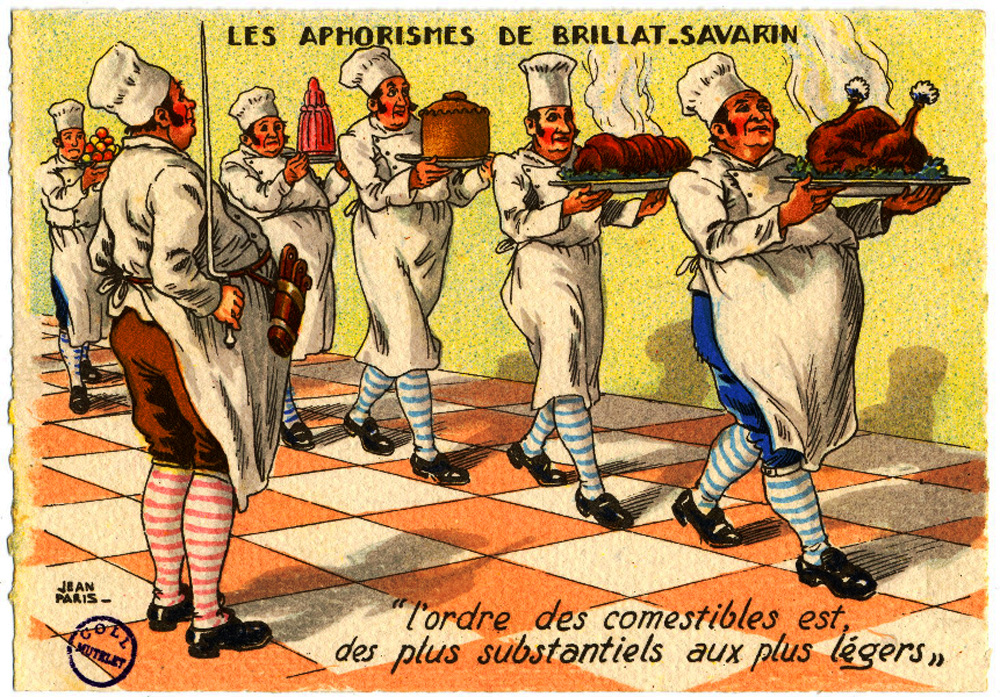

Mener une réflexion argumentée sur les aspects historiques (plat ancien ou moderne, anecdotes), sociologiques (plat riche ou pauvre, lié à une certaine couche sociale) et symboliques (plat lié à une fête, à un évènement spécial, etc.) en relation avec ces plats. Exemples de travaux : organiser un débat autour de la citation de Brillat-Savarin « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es » ou encore : effectuer une recherche documentaire sur le sens et l’origine des expressions imagées utilisant un aliment dans la langue française.

Semaine du Goût

Faire venir les artisans du quartier ou des parents d’élèves professionnels du goût ou rechercher un(e) professionnel(le) (chef(fe), boulanger(e), primeur(e), agriculteur(trice), poissonnier(e)…) depuis le site de la Semaine du Goût, pour organiser une leçon du goût.

Faire un livret de recettes avec les élèves allophones.

Faire un « menu littéraire ».

ARTICLES DE PRESSE

Bocuse, Paul. De la gastronomie française comme point d’ancrage des relations internationales, Géoéconomie, N° 78, 2016.

Darnault, Maïté, Fonteneau, Eva et Lacasse, Marie-Eve. Les Cités de la gastronomie, une recette à peaufiner, Libération, 6 mai 2022.

Ferguson, Priscilla. Identité et culture : la gastronomie en France, revue de la BNF N° 49, 2015.

La gastronomie, un Art à partager, L’éléphant : Hors-série gastronomie, 2021.

La cuisine et la table, une culture française, L’Histoire : collections N° 97, octobre-décembre 2022.

L’art de bien manger : dossier, Sciences humaines 338, 2021, p. 28-49.

Parmi les nombreux magazines sur l’art culinaire, voici une sélection qui pourra servir de supports pédagogiques : 180° ; Arts et gastronomie ; Bottin Gourmand ; Cuisine et vins de France ; Pâtisserie et Cie ; Saveurs ; YAM

FILMOGRAPHIE

FICTIONS

Akin, Fatih. Soul Kitchen. Corazón International, Dorje Film / Norddeutscher Rundfunk (NDR) / Pyramide Productions, 2010, 99 min.

Axel, Gabriel. Le Festin De Babette. Production : Just Betzer et Bo Christensen, 1987, 102 min.

Batra, Ritesh Batra. The Lunchbox. Sikhya Entertainment / DAR Motion / Pictures / Arte France Cinéma, 2013, 104 min.

Bird, Brad. Ratatouille. Pixar Animation Studios, 2007, 111 min.

Ferreri, Marco. La Grande Bouffe. Mara films, 1973, 130 min.

Hallström, Lasse. Le Chocolat. David Brown Productions / Fat Free Limited / Miramax Films, 2001, 121 min.

Joffé, Roland. Vatel. Légende Entreprises / Gaumont / Canal+, 2000, 103 min.

Kawase, Naomi. Les Délices De Tokyo. 2016, 108 min.

DOCUMENTAIRES

Allante, Philippe et Brissaud, Sophie. Le bonheur est dans l’assiette, Saisons 1 et 2. Arte France / Petit Dragon, 2012 et 2014, 3 h 35 et 4 h 18.

Tout autour du monde, cinq chefs s’appuyant sur des traditions culinaires et une agriculture respectueuse de la terre inventent la gastronomie de demain.

Colville, Charles. La cuisine est-elle le propre de l’Homme ? Arte, 51 min.

Frédiani, Vérane. À La Recherche des femmes chefs. Francologie Ltd, 2017, 105 min.

Maistre, Gilles de. Les alchimistes aux fourneaux. Mai-Juin Production / Arte France, 1 h 24.

Gastronomie moléculaire, physico-chimie du goût… La science fait sa révolution dans les cuisines des grands chefs.

Olivier, Julien. Auguste Escoffier ou la naissance de la gastronomie moderne. Imagissime / Arte, 2016, 1 h 30.

Spurlock, Morgan. Super-Size Me. Diaphana films, 2004, 100 min.

Valluet, Matthieu. Repas de fête. Arte France / Doc en Stock, 2013, 10 épisodes, 4 h 19.

TÉLÉVISION

On pourra distinguer deux types d’émissions : les narratives dans lesquelles la préparation d’un plat constitue l’étape centrale d’un scénario qui a pour effet de donner une signification particulière à la réalisation de la recette ; les démonstratives qui font de l’exécution d’une recette face aux caméras un exercice à visée pédagogique.

Émissions narratives : Le Meilleur Pâtissier Saison 11 ; Top Chef saison 14 ; L’Académie des Gâteaux ; Chefs à domicile.

Émissions descriptives : Les Carnets de Julie ; Petits Plats en Équilibre ; Saveurs de saison ; Cuisine des Terroirs.

RADIO

Beauchamp, Antoine et Triou, Natacha. Eurêka : Gastronomie : tous·tes à table ! France Culture, 12 juillet 2022, 56 min.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/eureka/gastronomie-tous-tes-a-table-6870779

Chassol, Christophe et Gervais, Suzanne. Les 4 saisons, France musique émission, 27 avril 2022, 24 min.

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/la-quatre-saisons-n-est-pas-qu-une-pizza/gastronomie-3669697

Gaudry, François-Régis. On va déguster, France Inter, Du lundi au vendredi : 55 min.

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/on-va-deguster

Mattéo Caranta. Les bonnes choses, France Culture, Le dimanche de 12 h à 12 h 30 : 29 min.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-bonnes-choses

Marx, Thierry et Thomasson, Bernard. « À la carte », France Info, les samedis, 4 min.

https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/a-la-carte

Enfants et adolescents au cœur de la Seconde Guerre mondiale

Cachés ou sacrifiés, en fuite ou enfermés, les enfants ont vécu la guerre à leur manière, victimes de la folie des grands. Qu’ils soient Allemands ou Français, Lituaniens ou Anglais, ils ont tous quelque chose à nous raconter. Ils nous apportent un éclairage souvent différent sur le conflit, un autre point de vue. À travers leurs regards naïfs, étonnés, apeurés, ils évoquent une guerre quotidienne, qui les a touchés certes, différemment, mais souvent aussi fortement que les adultes. Leurs récits permettent à nos lecteurs de s’identifier plus facilement, et de rendre cette période historique plus accessible. Des histoires fortes, émouvantes, incontournables.

Se cacher

Les enfants adorent se cacher, dans d’interminables jeux et d’improbables cachettes. Mais durant la guerre, se cacher n’est plus un jeu, et devient une implacable nécessité. Dans son magnifique roman Amer chocolat1, Marie-Thérèse Boiteux nous plonge au cœur de l’enfance de jeunes belfortains, dont le paisible quotidien va être bouleversé à jamais. Alors que la Libération approche, et que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles dans l’Est de la France, la Croix Rouge helvétique réussit à envoyer près de 13000 enfants du nord de la Franche-Comté en Suisse. Beaucoup d’entre eux garderont le souvenir du chocolat qui les attendait à l’arrivée. Un roman puissant, émouvant, dont les faits furent vécus par l’autrice.

C’est également un déracinement qui attend beaucoup d’enfants anglais lorsque le gouvernement décide de les protéger en les envoyant à la campagne. Cet épisode est relaté dans le roman Dix battements de coeur2 de N. M. Zimmermann. Isabella White vit dans les beaux quartiers de Londres, et son quotidien va basculer lorsqu’elle est envoyée dans la campagne anglaise pour être protégée. Ce voyage lui permettra de découvrir la raison du lien étrange qui la lie à Andrew, le fils de l’assistant de son père. Un très beau roman, à mi-chemin entre fantastique et histoire.

Fuir pour se cacher, Roma Ligocka et Iris Von Finckenstein le racontent dans le récit La petite fille au manteau rouge3. Originaire d’une famille juive de Pologne, la jeune Roma se retrouve enfermée dans le ghetto de Varsovie. Elle parviendra s’en échapper en 1943. Son récit raconte l’histoire de ces nombreux mois passés à se cacher et à fuir. Un récit fort et captivant, nous permettant d’appréhender la guerre à travers les yeux innocents d’une jeune enfant.

Le thème de la cachette est bien entendu très largement évoqué dans le roman La vie d’Anne Frank4, de Janny van der Molen. L’auteur y retrace la vie d’Anne Frank et de sa famille, dans un récit illustré de dessins et de photographies d’époque. Un texte fluide, accessible même aux lecteurs les plus récalcitrants.

Fuir…

Pour beaucoup d’enfants et d’adolescents, la fuite fut le seul moyen de survie. Dans son autobiographie Après la rafle5, Joseph Wiesmann nous raconte sa fuite du camp de transit de Beaune-la-Rolande. Après avoir lutté pendant près de cinq heures contre les barbelés, Joseph arrive à sortir du camp ; il connaîtra ensuite une vie cachée en famille d’accueil. Entre dénonciation et maltraitance, l’auteur raconte ici son enfance brisée.

La fuite, c’est également ce que vont connaître quatre adolescents aux destins croisés, dans l’inoubliable roman Le sel de nos larmes6 de Ruta Sepetys. Ils ont dû fuir leur pays, fuir la guerre et ses atrocités, fuir leurs racines, leur vie. Leurs destins sont différents, et même opposés, mais leurs chemins vont les conduire au Wilhelm Gustloff, un navire qui aurait pu être la promesse d’une nouvelle vie. Le destin en a décidé autrement. Un récit captivant, sur un épisode assez peu connu de la guerre qui fut pourtant la plus grande catastrophe maritime de l’Histoire.

Résister

On ne peut commencer ce paragraphe sans songer à Luna, l’héroïne du roman Chante Luna7 de Paule du Bouchet. Cette jeune adolescente, passionnée de musique et de chant, a quatorze ans lorsque l’Allemagne envahit la Pologne. Enfermée dans le ghetto de Varsovie, elle va peu à peu prendre part à sa défense, entrer en résistance, et, grâce à la beauté de sa voix, jouera un rôle essentiel dans la vie du ghetto. Un roman magnifique.

On ne peut commencer ce paragraphe sans songer à Luna, l’héroïne du roman Chante Luna7 de Paule du Bouchet. Cette jeune adolescente, passionnée de musique et de chant, a quatorze ans lorsque l’Allemagne envahit la Pologne. Enfermée dans le ghetto de Varsovie, elle va peu à peu prendre part à sa défense, entrer en résistance, et, grâce à la beauté de sa voix, jouera un rôle essentiel dans la vie du ghetto. Un roman magnifique.

Même si elle est déjà une grande adolescente en 1939, comment ne pas parler de Sophie Scholl ? Dans son roman Mon amie Sophie Scholl8, Paule du Bouchet retrace la vie de cette jeune fille hors du commun. L’histoire est narrée par Elisa, une amie de Sophie qui raconte la vie de Sophie et la sienne à partir de 1943, date à laquelle Sophie Scholl est arrêtée avec deux autres résistants. Son récit évoque les profondes fractures de la société allemande de l’époque, la Nuit de cristal, et toutes les difficultés des relations humaines dans une période aussi dangereuse.

Être capturé

Les récits de captivité d’enfants et adolescents sont nombreux. Dans le roman Je m’appelle Marie9, Jacques Saglier retrace l’histoire véridique de la famille de Marie, une jeune avignonnaise. C’est un matin de l’été 1943 qu’elle et sa famille sont arrêtés et emprisonnés à Marseille. Après les camps et les gymnases, la famille sera finalement enfermée dans les entrepôts Levithan de Paris. L’une des forces de ce roman est de rendre particulièrement vivante la solidarité de la famille et leur union face à des forces qui les dépassent. Un très beau roman.

C’est également tout un monde d’enfermement, dans des conditions particulièrement précaires et difficiles, que relate le roman Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre10 de Ruta Sepetys. Lorsqu’elle est arrêtée par la police stalinienne, la jeune Lina quitte la Lituanie pour être déportée avec sa famille dans un camp de Sibérie. Les conditions de transport sont épouvantables, et à l’arrivée dans les camps, il va falloir lutter contre les éléments, l’adversité, la précarité. Un roman particulièrement fort, et dont le lecteur ne peut sortir indemne.

L’impensable

Imaginer un enfant dans un camp de concentration est juste inconcevable. Dans son témoignage incontournable, Une petite fille privilégiée11, Francine Christophe raconte son enfance au camp de Bergen-Belsen ; une enfance « privilégiée », en tant que fille de prisonnier. Un témoignage bouleversant, servi par une écriture magnifique. L’auteure nous y raconte le quotidien du camp, les mille petites choses qui ont fait que la survie se faisait tant bien que mal, au milieu des pires horreurs. Un témoignage essentiel. L’épisode du morceau de chocolat, donné à une femme qui venait de donner la vie dans le camp, reste gravé dans les mémoires.

Non moins essentiels sont les témoignages de Simone Veil. On retiendra particulièrement le livre L’aube à Birkenau12, nous offrant un témoignage recueilli par David Teboul. Il est le fruit d’une longue collaboration entre Simone Veil et l’auteur, fondée sur un travail alliant confiance et rigueur historique. L’ouvrage, abondamment illustré, nous livre un témoignage poignant et particulièrement vivant. De nombreuses notes historiques enrichissent l’ouvrage, en particulier les photographies de la venue de Simone Veil dans le camp d’Auschwitz.

Ginette Kolinka a aussi laissé un témoignage essentiel. Le récit Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau13 a été adapté du texte Retour à Birkenau par Ginette Kolinka et Marion Ruggieri. Arrêtée en mars 1944 et déportée dans le sud de la Pologne, Ginette Kolinka va survivre pendant plusieurs mois dans le camp d’Auschwitz-Birkenau. Elle raconte dans cet ouvrage la vie quotidienne dans le camp, et son ressenti d’enfant face à des lieux et des évènements inconcevables.

Ginette Kolinka a aussi laissé un témoignage essentiel. Le récit Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau13 a été adapté du texte Retour à Birkenau par Ginette Kolinka et Marion Ruggieri. Arrêtée en mars 1944 et déportée dans le sud de la Pologne, Ginette Kolinka va survivre pendant plusieurs mois dans le camp d’Auschwitz-Birkenau. Elle raconte dans cet ouvrage la vie quotidienne dans le camp, et son ressenti d’enfant face à des lieux et des évènements inconcevables.

Du côté de la fiction, le roman de John Boyne, Le garçon en pyjama rayé14, donne aussi une grosse claque au lecteur. On y suit l’histoire de Bruno, un petit garçon dont les parents s’installent dans une maison au milieu de nulle part. Bruno s’éloigne peu à peu de la maison, mais se heurte très rapidement à des barbelés. Il fera alors la connaissance d’un autre garçon, étrangement vêtu d’un pyjama rayé de bleu et de blanc. La conversation s’engage, mais, bien vite, les adultes vont s’en mêler… Un camp de concentration vu par un regard d’enfant, innocent et tellement loin de son imaginaire. Glaçant et percutant.

Et du côté allemand ?

En se plaçant de l’autre côté de la barrière, la fiction permet parfois de décaler les repères. Dans le roman Il n’est si longue nuit15, Béatrice Nicodème rédige un roman choral dans lequel plusieurs jeunes Allemands apportent chacun un éclairage différent sur le conflit. Tous sont plein de rêves, dans la fougue de leur jeunesse. Certains croient à l’idéal hitlérien, d’autres l’abhorrent. Leurs destins vont se croiser, et aucun d’entre eux n’en sortira vraiment indemne. Un roman bouleversant, qui se lit d’une seule traite.

Roman choc également que Le garçon au sommet de la montagne16 de John Boyne. Au début de la guerre, Pierrot vit à Paris dans sa famille, et la guerre est très loin de ses préoccupations. Mais, après la mort de ses parents, le jeune garçon part vivre en Allemagne, dans une maison tout en haut d’une montagne. Et ce qui pourrait n’être qu’un simple chalet de montagne s’avère être un endroit beaucoup plus glaçant… Pierrot est au Berghof, la résidence d’Adolf Hitler. Il va dès lors devenir le témoin de l’évolution de la guerre et de la création des camps. Dérangeant et captivant tout à la fois.

Pour terminer cette sélection, un roman choc. Max17 de Sarah Cohen-Scali. Le jeune Max est né le 20 avril 1936 dans un Lebensborn. Un centre dans lequel des femmes sélectionnées mettent au monde de « purs » aryens. Dès sa naissance, Max devient le parfait petit soldat hitlérien, prêt à tout pour servir son Führer, jusqu’au bout… Le récit mené à la première personne rend la lecture d’autant plus dérangeante. C’est fort, très fort. Une claque de lecture, qui laisse le lecteur sur le carreau.

Sœurs en écriture

Appoline Haquet et Alice Brière-Haquet sont deux jeunes femmes, sœurs dans la vie et sœurs dans l’écriture. Elles sortent chez l’éditeur Poulpe Fictions un ouvrage sur les femmes artistes, « 100 % bio – Les femmes artistes, vues par une ado ». Elles nous racontent la genèse du livre, les choix qu’elles ont faits, leur duo d’écrivaines et surtout les raisons pour lesquelles ce sujet leur tient à cœur à toutes les deux.

Quels sont vos parcours respectifs ? Présentez-vous !

Appoline : J’ai depuis toujours eu un intérêt pour l’art. J’ai fait des études d’histoire de l’art à l’université, puis après un master 1 je me suis orientée vers la sociologie : j’avais besoin de comprendre le monde autrement que par le prisme de l’art. Outre mes études, ce sont mes voyages et mes expériences professionnelles qui ont été importants dans ma vie et dans ma perception du monde, ils m’ont fait grandir et ont augmenté considérablement ma curiosité.