Expositions, Musées

Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration – Strasbourg

Le dessin satirique en France, de 1960 à 2003 (19 mars – 4 juillet 2021)

140 œuvres et documents qui retracent le parcours du dessin satirique en France depuis 1960 et la création de Hara-Kiri en 1960 jusqu’en 2003 avec L’Imbécile de Paris.

https://www.musees.strasbourg.eu/le-dessin-de-presse-satirique-en-france-de-1960-%C3%A0-2003

Expositions Cartooning for Peace réalisées à partir d’une sélection de dessins de presse du monde entier sur différents sujets d’actualité. Elles constituent, à travers la pluralité des regards proposés, de véritables odes à la diversité, au dialogue et à la tolérance.

– Le dessin de presse dans tous ses États. 2016 https://fr.calameo.com/read/002524839c8a723f39597

– Les Droits de l’Homme, c’est pour quand ? 2018 https://fr.calameo.com/read/0025248399a3da056a4eb

Hôtel de Ville – Paris

Le rire de Cabu (janvier-février 2021). Plus de 350 dessins originaux sont visibles dans un parcours en huit thèmes, chers au dessinateur. Une occasion de redécouvrir la France de Cabu, mais aussi les people et les combats de Cabu. Visite virtuelle accessible https://cdn.paris.fr/cabu/index.html

CARICADOC

Le dessin de presse, entre liberté d’expression et censure – 2020

Exposition permettant d’explorer l’histoire de la caricature politique dans ses confrontations aux différents types de censures juridique, politique, administrative, économique et de poser la question de la liberté d’expression, de sa définition, de ses limites.

https://data.over-blog-kiwi.com/0/94/72/48/20200626/ob_4590a0_dessin-de-presse-censure-pdf-de-presen.pdf

BNF – Exposition virtuelle. La Presse à la Une – 2008

La partie Daumier et ses héritiers présente un rapide historique de la caricature, en définit les techniques et procédés puis souligne l’engagement commun de Daumier et de ses disciples. L’album L’histoire de la censure de la presse au XIXe siècle est également très instructif.

http://expositions.bnf.fr/daumier/index.htm

http://expositions.bnf.fr/presse/albums/02/index.htm

Centre international de la caricature, du dessin de presse et de l’humour à St Just Le Martel

Il accueille bien sûr le Salon annuel mais aussi, tout au long de l’année, des expositions temporaires consacrées aux grands noms du dessin de presse, des conférences et colloques, des spectacles et de multiples autres activités.

https://centredessinpresse-stjust.com/le-centre-international/

Maison du Dessin de Presse à Morges en Suisse

Met en valeur le dessin d’actualité, satirique et humoristique à travers plusieurs expositions et évènements. En tant que « Maison », l’objectif est de faire vivre le lieu par des rencontres, des discussions sur ce médium incitant à l’ouverture d’esprit et au regard critique.

http://mddp.ch/

Projet de musée du Dessin de presse

En janvier 2020, Franck Riester, qui était alors ministre de la culture, a annoncé la création d’une maison du dessin de presse quelque part en France, au moment de la commémoration des 5 ans de l’attentat de Charlie Hebdo. À suivre…

Organismes

Cartooning for peace

Réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent, avec humour, pour le respect des cultures et des libertés. Cette association sensibilise aux grands problèmes de société en utilisant la forte valeur pédagogique du dessin de presse. C’est un éditeur de contenus reconnu, spécialiste de l’éducation aux médias et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.

https://www.cartooningforpeace.org/

Ça presse

L’association Ça presse s’appuie sur un collectif d’artistes, de chercheurs et de citoyens mobilisés autour des questions liées à la liberté d’expression à travers le médium du dessin de presse.

https://www.capresse.org/

CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information)

Il est chargé de l’éducation aux médias et à l’information (ÉMI) dans l’ensemble du système éducatif français et propose de nombreuses ressources pédagogiques.

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/dessin-de-presse-et-liberte-dexpression.html

Dessinez Créez Liberté

L’association fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme au lendemain des attentats de janvier 2015, est née d’une nécessité : initier la jeunesse au dessin de presse et offrir aux plus grands des outils pédagogiques originaux pour ouvrir les débats et aborder les thématiques qui font l’actualité et agitent la société

https://dessinezcreezliberte.com/

Reporters sans frontières

Organisation non gouvernementale internationale fondée en 1985, reconnue d’utilité publique en France et présente en 2020 dans 14 pays. Elle se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes.

https://rsf.org/fr

Évènements

Semaine de la Presse et des Médias dans l’École

Organisée chaque année par le CLEMI, Centre pour l’éducation aux médias et à l’information. Elle forme les élèves à devenir les « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables de demain, dans une société de l’information et de la communication.

Salon international de la caricature, du dessin de presse et de l’humour

Tous les ans en septembre, ce salon mêle dessins contemporains et rétrospectives, expositions collectives et découvertes singulières. Près de 200 dessinateurs du monde entier, cartoonists confirmés et futures vedettes du crayon viennent s’y rencontrer, parler de leur métier, dessiner pour un public nombreux et toujours fidèle.

Journée de la laïcité à l’école : le 9 décembre

L’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 est inscrit au programme des actions éducatives et donne lieu, chaque année, à des projets instructifs, ambitieux, originaux, qui font vivre la laïcité au sein des établissements.

Journée mondiale de la liberté de la presse : le 3 mai

Elle a pour vocation de sensibiliser à l’importance de la liberté de la presse et de rappeler aux gouvernements leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d’expression consacré par l’article 19 de La Déclaration universelle des droits de l’homme.

Concours

Concours du dessin de presse Médiatiks Paris

En 2021, pour commémorer l’assassinat de Samuel Paty et les attentats au journal Charlie Hebdo, le CLEMI Paris propose son prix spécial académique Meilleur Dessin de presse. Les participants peuvent proposer un dessin, accompagné d’un titre ou une légende, une intention (3 à 5 lignes), une signature et une présentation du projet pédagogique dans lequel la production de ce dessin de presse s’est réalisée.

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1897358/concours-mediatiks

Concours académique de dessin de presse – CLEMI de l’académie de Nantes

Action à destination des collèges et des lycées, pour aborder la liberté d’expression et ses enjeux citoyens. Ce concours met les élèves en situation de porter un regard critique sur une actualité, en lien avec l’un des deux thèmes proposés (en 2021 : « Peut-on rire de tout ? » et « L’égalité filles-garçons »).

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/poles-et-actions-educatives/concours-de-dessin-de-presse-clemi-1320317.kjsp

Concours académique de dessins de presse – CLEMI de l’académie de Besançon

En partenariat avec les dessinateurs de presse Rodho, Berth et Bauer, L’Est Républicain et Cartooning for Peace, le concours de dessin de presse s’adresse aux élèves des établissements du second degré. Il s’agit de réaliser un dessin de presse en lien avec l’actualité.

https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article9121

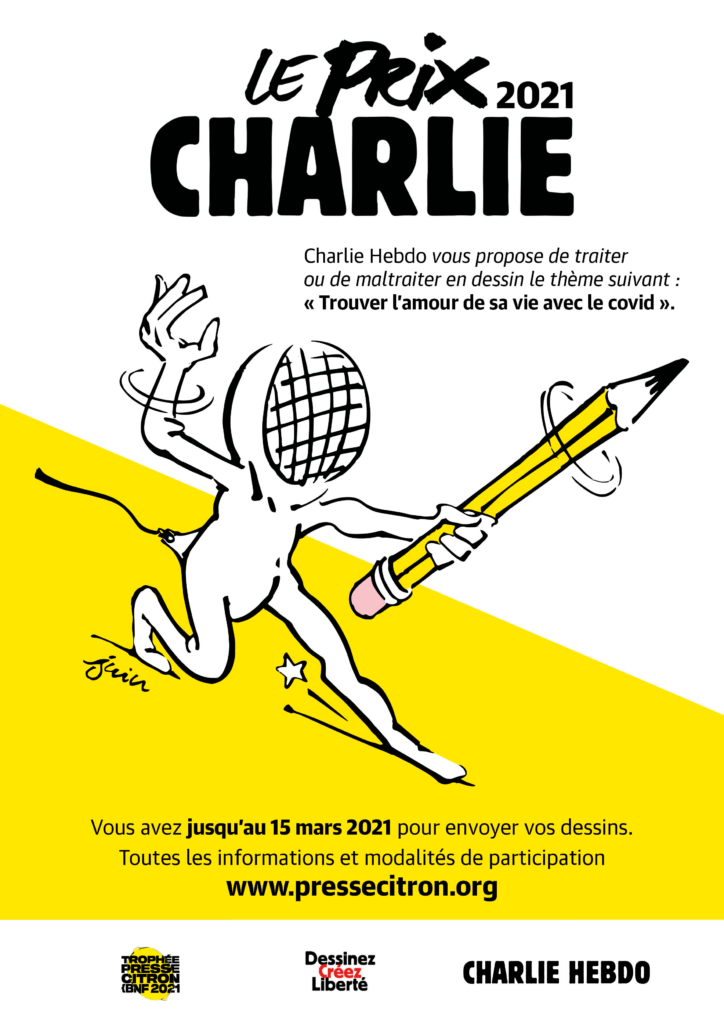

Prix Charlie

Prix du dessin satirique de Charlie Hebdo avec l’association Dessinez Créez Liberté dont le thème 2021 était : « Trouver l’amour de sa vie avec le Covid ». https://dessinezcreezliberte.com/

Concours international de dessin de presse

Créé par l’association Cartooning for peace, le thème 2020 : « Le journalisme sans crainte ni complaisance ».

Dans les programmes

Collège

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cycles 3 et 4

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

Transmettre les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution

BO N° 17 du 23 avril 2015

Éducation aux médias et à l’information (EMI). Cycles 3 et 4

Permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de la communication, former les «cybercitoyens» actifs, éclairés et responsables de demain.

BO spécial N° 31 du 30 juillet 2020

EMC, cycle 3

Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art, documents d’actualité, débats portant sur la vie de la classe.

BO N° 30 du 26 juillet 2018

EMC, cycle 4

Dans le cadre de l’objet d’étude « Respecter autrui », les élèves ont l’occasion de mettre en avant leurs convictions, leurs sentiments moraux ou religieux et de les confronter à celles et ceux des autres pour en saisir la pluralité.

Les libertés d’expression et de la presse sont au cœur de l’objet « Acquérir et partager les valeurs de la République ».

Enfin, ces libertés sont au cœur de la construction d’une culture civique, notamment par la capacité à « exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres dans une discussion réglée ou un débat réglé ».

BO spécial N° 31 du 30 juillet 2020

Histoire, cycle 4 et seconde

Analyser comment et jusqu’où on s’oppose, réfléchir à la possibilité ou à la nécessité de limites à la liberté d’expression face à des discours radicaux ou haineux, c’est souligner que ces questions sont permanentes dans toute société qui se fonde sur des valeurs de liberté.

BO spécial N° 31 du 30 juillet 2020

Français, cycle 4

La question de la liberté d’expression peut trouver sa place dans deux des quatre entrées qui structurent le travail en français : « Vivre en société, participer à la société » et « Agir sur le monde ». Plus particulièrement, en classe de troisième avec le parcours « Dénoncer les travers de la société ». Il s’agit notamment de faire découvrir aux élèves des œuvres, des textes et des images à visée satirique, relevant de différents arts, genres et formes, et de leur faire comprendre les raisons, les visées et les modalités de la satire.

BO spécial N° 31 du 30 juillet 2020

Lycée

EMC, Seconde

La liberté est le thème central du programme, tout comme en seconde professionnelle. Les questions sur sa définition et les débats qui l’animent y sont enrichies, comme les modalités de discussion et de débat avec les élèves autour de ces questions.

BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Histoire, 1re technologique

En première technologique, le thème 2 propose un sujet d’étude sur « Victor Hugo sous la Deuxième République et le Second Empire » qui peut permettre de souligner les combats pour la liberté d’expression autour de sa lutte de proscrit puis d’exilé contre le Second Empire.

BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019

HGGSP, première

Le programme de la spécialité permet de questionner la liberté d’expression de façon plus fine. Le thème 1 « Comprendre un régime politique : la démocratie », avec notamment le jalon « L’inquiétude de Tocqueville : de la démocratie à la tyrannie ? Une analyse politique », permet de se confronter à la réflexion d’un penseur important sur ces questions.

Le thème 4 « S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication » a pour objet de faire saisir le rôle des progrès techniques ainsi que le rôle fondamental d’une information libre et les enjeux qui l’entourent.

BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Français, seconde générale et technologique

L’objet d’étude « La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle » ouvre une perspective littéraire et historique sur les caractéristiques de la littérature d’idées et sur le développement des médias de masse. Il s’agit de poursuivre le travail de formation du jugement et de l’esprit critique.

BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Philosophie, terminale

La « liberté » est une des notions à étudier dans la voie générale comme dans la voie technologique

La philosophie propose une réflexion critique consacrée aux valeurs de la République.

BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019

Pistes pédagogiques

Réaliser avec les élèves (club, atelier etc.) un journal scolaire centré sur le dessin satirique.

Emprunter et exploiter les expositions de dessins de presse à destination des scolaires

Cartooning for Peace propose 7 kits pédagogiques (expositions itinérantes accompagnées de livrets pédagogiques à destination des professionnels de l’éducation) : Dessinons la paix, Dessine-moi la guerre, Dessine-moi la Méditerranée, Dessine-moi le droit, Tous migrants ! Dessine-moi l’écologie, Dessine-moi l’Afrique.

https://www.cartooningforpeace.org/wp-content/uploads/2020/12/2021-Catalogue-Expositions-CFP-BD.pdf

Découvrir et analyser un dessin de presse en classe

Cette séquence proposée par le CLEMI en 2019, a pour objectifs d’identifier et interpréter les formes et les codes d’un dessin de presse et de comprendre son rôle, son lien avec l’actualité et la liberté d’expression. https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/dessin-de-presse-et-liberte-dexpression.html

Exploiter un dessin de presse sur une thématique en lien avec l’actualité

Grâce aux fiches «décryptage» de l’association Dessinez, créer, liberté. https://dessinezcreezliberte.com/fiches-decryptage/

Proposer des séances pédagogiques variées autour du dessin de presse, notamment dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias à l’École

À retrouver sur le site Édubase : https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=dessin+de+presse

Organiser un bain de dessins de presse

Les élèves glanent des dessins de presse dans différents médias et veillent à noter la source. Ils les classent en vue de préparer une exposition ou une revue de presse.

Préparer un débat sur la liberté d’expression avec des professeurs de toute matière

Retrouvez un kit avec des conseils et des activités, réalisé par l’association Jets d’Encre : http://www.jetsdencre.asso.fr/wp-content/uploads/2019/09/Kit-debat-V2019.pdf

Faire intervenir des dessinateurs en classe

S’adresser aux associations, dont Cartooning for Peace ou directement aux médias.

– L’association Dessinez Créez Liberté assure des séances en classes sur plusieurs formules en abordant le dessin de presse, le journalisme, la caricature, la désinformation…

https://dessinezcreeliberte.com/nos-actions/le-dessin-de-presse-decrypter-et-debattre/

– L’association Ça presse donne la possibilité de mettre en œuvre un parcours qui permet la création d’un support et de son contenu avec un dessinateur de presse et un journaliste. https://www.capresse.org/emi

Participer à un concours : Médiatiks, Prix Charlie, etc.

Sitographie

#Je dessine

Dans le cadre de la grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République, ce projet est un exemple de mise en œuvre de l’enseignement moral et civique (EMC) et de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), de l’école élémentaire au lycée. Des dossiers pédagogiques sont proposés avec des apports théoriques et des pistes d’exploitation :

– La caricature et le dessin de presse

https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/la-caricature-et-le-dessin-de-presse.html

– La liberté d’expression

https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/liberte-dexpression.html

Caricatures&caricature

Un site consacré à la caricature de presse et à l’image satirique, animé par des enseignants, universitaires, et passionnés.

http://www.caricaturesetcaricature.com/

La cartoonethèque dispose d’un fonds remarquable de dessins.

http://www.cartooningforpeace.org/cartoonotheque/

ClEMI Bordeaux

Recense, sous forme d’une veille Pearltrees, un nombre considérable de ressources sur le dessin de presse et la liberté d’expression.

https://www.pearltrees.com/clemibx/ressources-dessin-de-presse/id14652990

Courrier International

La revue hebdomadaire propose une banque de dessins en lien avec l’actualité.

https://www.courrierinternational.com/dessin

Géoconfluens de l’ENS Lyon

Site à caractère scientifique pour le partage du savoir et pour la formation en géographie qui met à disposition une compilation de ressources sur la liberté d’expression, le droit au blasphème et la représentation de Mahomet.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/liberte-d-expression

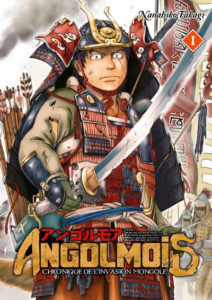

Au XIIIe siècle également, Angolmois : Chroniques de l’invasion mongole s’intéresse, en 8 volumes traduits (10 en version originale), à un autre aspect de l’Histoire japonaise en axant son récit sur un groupe de prisonniers envoyés en première ligne pour affronter les envahisseurs mongols.

Au XIIIe siècle également, Angolmois : Chroniques de l’invasion mongole s’intéresse, en 8 volumes traduits (10 en version originale), à un autre aspect de l’Histoire japonaise en axant son récit sur un groupe de prisonniers envoyés en première ligne pour affronter les envahisseurs mongols.