Des alarmes que l’on ne peut plus ignorer

« Nous sommes confrontés à une menace existentielle directe… Nous avons été prévenus. Les scientifiques nous le disent depuis des décennies », affirmait déjà António Guterres, secrétaire général de l’ONU en septembre 2018. « Si nous ne changeons pas d’urgence nos modes de vie, nous mettons en péril la vie elle-même », confirme-t-il ensuite au Sommet pour le Climat en septembre 2019.

À notre échelle, comment prendre en compte professionnellement ces injonctions mondiales s’appuyant sur des milliers de données, études, rapports scientifiques étayant depuis des décennies la profondeur des désastres planétaires, plus précisément le franchissement des limites physiques de notre biosphère et dont les boucles de rétroaction ou effets de seuil restent inconnus à ce jour1? À ces catastrophes écologiques présentes et à venir s’ajoutent tous les enjeux sociétaux d’exploitation d’humains victimes de notre mode de vie occidental et d’exacerbation des injustices, une question éthique et d’empathie universelle. L’école ne peut rester à l’écart à la fois des enjeux écologiques, mais aussi des questions éthiques nées de l’Anthropocène.

La jeunesse elle-même demande aux enseignants de changer leurs manières d’enseigner : pas seulement Greta Thunberg, intervenue justement lors du Sommet pour le Climat en 2019, à l’origine du mouvement Youth for Climate, mais aussi le Manifeste étudiant pour un réveil écologique lancé en septembre 2018, soulignant qu’« au fur et à mesure que nous approchons de notre premier emploi, nous nous apercevons que le système dont nous faisons partie nous oriente vers des postes souvent incompatibles avec le fruit de nos réflexions et nous enferme dans des contradictions quotidiennes ». Parmi les 29 propositions concrètes des étudiants en Sciences Politiques de Saint-Germain-en-Laye à leur directrice en avril 2020 : un parcours scolaire obligatoire sur l’écologie (anthropocène, humanités environnementales, économie écologique), un aménagement écologique du campus à la fois technique (sur la base d’un audit global) et administratif, une politique financière juste (partenariats avec des banques éthiques et solidaires) …

Enfin, « la justice vient de reconnaître que l’inaction climatique de l’État est illégale, que c’est une faute, qui engage sa responsabilité. Avec ce jugement extraordinaire, dès aujourd’hui, des victimes directes des changements climatiques en France vont pouvoir demander réparation à la France. L’État va donc faire face à une pression inédite pour enfin agir contre les dérèglements climatiques », communique le collectif L’Affaire du siècle (Notre Affaire à Tous, Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France) le 3 février 2021.

Enseigner en résonance avec l’état du monde et les attentes des élèves

Autant d’arguments pour changer notre métier d’enseignant. En tant que fonctionnaire de l’État, nous avons cette responsabilité engagée par les accords de Paris qui pourtant nous mènent actuellement sur la trajectoire de 3 ou 4° C d’ici 21002. Comme le soulignent de plus en plus d’étudiants, l’Éducation nationale a sa part de responsabilité sur plusieurs plans : une éducation de plus en plus « high-tech » destructrice et climaticide, des établissements à l’empreinte écologique galopante et des poursuites d’études, qu’elles soient générales, technologiques ou professionnelles aggravant l’état de la planète.

Or, nous avons besoin d’équipes pédagogiques lucides, mais optimistes, désireuses d’accompagner l’éveil des élèves tout en préservant, nourrissant leurs espoir et énergie, par des enseignements, projets et manières d’enseigner en résonance à la fois avec leurs inquiétudes, pas toujours conscientisées mais surtout leur confiance dans les adultes à prendre soin de leur avenir dès maintenant.

Idéalement et ce n’est pas un projet utopique, des équipes sur la même longueur d’onde écologique, soucieuses de passer à l’action avec le soutien des équipes de direction, d’administration et de vie scolaire, bref un établissement scolaire entièrement engagé dans la défense du monde vivant, car quoi de plus essentiel, à partager et à vivre avec nos élèves, que de préserver la vie sur terre, dès lors que nous la savons menacée ?

Enfin, et c’est primordial dans le message partagé avec les élèves, il ne s’agit pas seulement de lutter (et de s’adapter aussi) contre le changement climatique pour survivre, ce serait encore une vision « occidentalo-centrée ». La question est bien de décroître énergétiquement (donc décroître en extractions, pollutions, transports, consommations, émissions de gaz à effet de serre) par devoir envers les populations les plus fragiles qui subissent le développement industriel et la croissance fondée sur l’exploitation du monde vivant depuis des siècles, dont témoigne chaque année un peu plus l’avancement du jour du dépassement3 décomptant le nombre de « planètes Terre » consommées par pays. Il est de notre devoir, par humanité, de nous « dé-développer » matériellement, et surtout de nous « développer éthiquement » : il s’agit de remettre en question la définition-même du progrès telle qu’elle a été construite depuis deux siècles, à savoir des découvertes technologiques et scientifiques indéniables, mais à l’origine d’une masse vertigineuse d’objets et de services pour une grande part polluants, nuisibles, loin de l’essentiel. Ce « progrès » nous emmenant aux portes du chaos climatique pourrait donc peu à peu être remplacé par un progrès humaniste, de souci du monde vivant, humain et non-humain, finalement vers plus de liens et moins de biens. L’école ne serait plus pourvoyeuse de futurs producteurs/consommateurs rouages d’une méga-machine industrielle avalant la planète, mais bien de nouveaux acteurs d’un monde résilient à imaginer ensemble.

Comment opérer cette révolution écolo-pédago-éducative au cœur des établissements ? Tout est possible, selon les aspirations, talents, centres d’intérêt de chacun, pourvu que la boussole reste la même pour tous : faire décroître l’empreinte écologique de son établissement, afin de joindre le geste à la parole enseignée, partagée et vécue avec les élèves. Rien de pire qu’un enseignement théorique débordant de belles intentions pour sauver le monde vivant découplé des pratiques dans chaque matière, de l’établissement lui-même dans son entier. Ce serait une sorte de dissonance cognitive grandeur nature, avec le risque d’une perte d’unité éducative pourtant nécessaire pour mener cet immense chantier. Toutes les filières, générales et professionnelles pourraient se tourner vers des métiers low-techs, respectueux du vivant. Pour ceux qui argumenteraient que ce n’est pas à l’école de réduire son empreinte écologique, mais aux secteurs du transport, du tourisme, des loisirs, etc., il apparaît que tous ces métiers et bien d’autres ont été préparés, enseignés et appris à l’école. Au final, c’est ce dont de plus en plus d’étudiants ont besoin : redonner du sens à leurs études. C’est donc bien à l’école d’amener ses élèves, in fine une société future toute entière, vers des métiers respectueux du monde vivant, pratiqués par des citoyens sensibilisés et impliqués dans le devenir de la vie sur Terre. C’est le sens du métier d’enseignant à l’heure de l’Anthropocène.

Au cœur des CDI, une EMI s’ouvrant à l’écologie

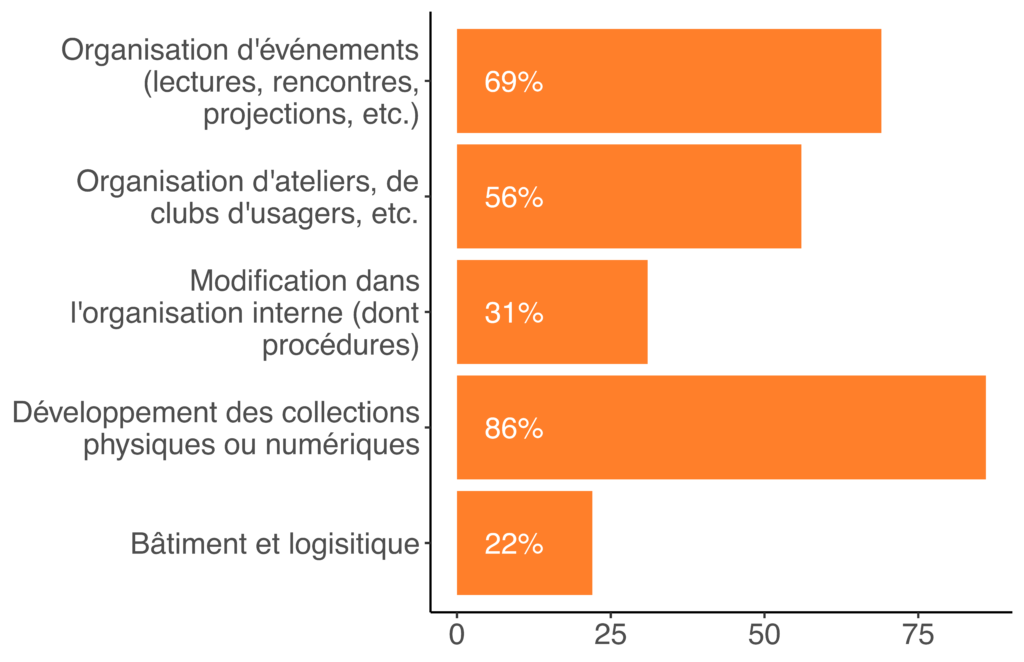

Une fois cette affirmation posée, si l’on se limite aux seuls CDI, que peut-on bien y révolutionner pour participer à ce grand virage vers un monde meilleur ? Suivant le fil de nos trois traditionnelles missions, redéfinir notre Éducation aux Médias et à l’Information en la teintant progressivement d’un intérêt pour la biosphère, sa préservation dans le domaine privé, citoyen et, plus tard, professionnel, bien sûr faire évoluer notre fonds en conséquence, afin de pouvoir y puiser les ressources éclairantes et enfin veiller à une ouverture culturelle écocitoyenne pour ne pas assurer seulement l’épanouissement d’un élève futur salarié-consommateur, mais bien celui d’un être humain conscient des enjeux planétaires.

Comme le font déjà de nombreux collègues professeurs-documentalistes, on pourrait donc investir tous nos outils et méthodes de recherche documentaire dans le domaine écologique aux multiples facettes exploitables : biosphère physique et monde du vivant, enjeux géopolitiques, histoire de l’Anthropocène, infox climatiques et climato-scepticisme, données scientifiques, engagements et militantismes (hommes et femmes exemplaires), les sujets et éclairages teintés par les différentes matières partenaires ne manqueraient pas. Un parcours éco-EMI pourrait être envisagé, afin d’éduquer les élèves à la recherche documentaire et à l’exercice de l’esprit critique, à travers cet immense domaine qu’est l’écologie. La subtilité serait de ne pas faire disparaître tous les autres sujets également vitaux aux apprentissages informationnels, le but étant de donner envie aux élèves d’investir ce domaine, et non pas de le fuir à la suite de nos cours….

Pas de dispositifs pédagogiques particulièrement innovants (au sens actuel high-tech), au contraire, car notre boussole est bien celle de la réduction de notre empreinte écologique professionnelle et donc de la limitation des productions numériques, vidéos, etc. pour une priorité donnée au partage oral, exposés, échanges, débats, auprès des élèves, sous la forme de forums des savoirs, visites d’« expositions-maison », challenges inspirants, rencontres, etc., sans oublier la création de documents, livres, jeux éducatifs, outils à partager, éco-conçus dès le départ pour durer, être partagés.

Repenser nos cours en amont, en essayant de limiter l’usage du projecteur, des vidéos, des photocopies, travailler sur brouillon, recycler nos « fiches » ou tutoriels cartonnés pour plusieurs classes. Enfin, la question à ne pas fuir est celle de l’usage et de la place du numérique. Comment limiter cet usage à l’essentiel sans être accusé d’impréparation par nos élèves au fameux « monde de demain ultra-connecté » (insupportable pour la biosphère, rappel anthropocénique) ? Affronter ce sujet en équipe, arbitrer ce qui est « abandonable » ou pas, limiter l’usage des tablettes et autres portables ou objets connectés, préférer au monde des GAFAM les outils libres en un usage réfléchi, conscientisé.

Côté ressources, quels nouveaux arbitrages ?

Quel fonds documentaire enthousiasmant les élèves par les beautés de la nature, mais non déprimant par les atteintes humaines à cette même nature organiser dans nos rayons (sans plastification des couvertures si possible, ou au minimum…) ? À nouveau un savant arbitrage témoignant de notre attention au moral des élèves : sans cacher les réalités constatées scientifiquement, proposer des lectures inspirantes et motrices d’envie d’agir, d’espoir pour équilibrer un bilan catastrophique, par des actions formidables déjà répertoriées, à valoriser absolument. Les élèves n’ont pas toujours conscience des pertes que nous comptabilisons depuis notre enfance, rien ne sert d’alimenter leur potentielle solastalgie (néologisme de Glenn Albrecht, philosophe australien de l’environnement exprimant le sentiment de perte, passée et future, de notre environnement proche), leur monde est un monde changeant sur lequel il est bon de veiller, il sera sûrement meilleur car plus humaniste si nous « investissons » dans la solidarité, l’empathie, la coopération.

Ce « fonds vert » du CDI pourrait être aménagé sous la forme d’un espace permanent dédié aux thèmes écologiques accueillant expositions maisons, expositions de partenaires, murs d’expression, bref un endroit clairement identifié devenant un peu « totem », avec quelques plantes dans l’idéal (non à but décoratif bien sûr), sur lesquelles veilleraient les élèves, là aussi dans l’idéal. Aménager par ailleurs un espace-débat permanent, avec plusieurs chaises en cercle, faciliterait les rencontres quotidiennes et échanges horizontaux professeurs-élèves.

D’autre part, concernant le numérique, outre les effets psychologiques d’un surdosage quotidien d’écrans pour de jeunes cerveaux4, les chiffres-clefs du numérique pointés par l’ADEME sont éloquents : 4 % des émissions de gaz à effet de serre, des milliards d’appareils fabriqués dans des conditions indéfendables5 dans différents endroits du monde, une obsolescence programmée de plus en plus dénoncée, un recyclage non assuré puisque 70 % des DEEE finissent en décharge dans de nombreux pays pauvres6, pour un trafic essentiellement tourné vers des vidéos divertissantes, stockées en plusieurs exemplaires dans des data centers climatisés (redondance pour une « haute disponibilité »), reliés à nos objets connectés devenus semble-t-il essentiels (un nouveau mot/maux : la nomophobie, No Mobile Phone Phobia). Chaque jour des milliards de données personnelles partagées avec notre consentement alimentent et font fructifier cette nouvelle économie de l’attention.

Enfin, et c’est l’essentiel, plaçons-nous un instant dans la situation d’un professeur d’un pays en voie de développement, observant, de loin, la manière d’enseigner des pays riches : quelles seraient alors ses conclusions ? Et si un élève d’un de ces pays observait l’éducation de son camarade occidental, quel sentiment dominerait-t-il ? Notre mode de vie développé, dont notre éducation fait partie, dépasse les capacités de la planète à se régénérer et impacte incroyablement, injustement les modes de vie et l’éducation ailleurs dans le monde. Étendre notre éducation énergivore et polluante au monde entier serait insoutenable. C’est donc un choix éthique de remettre en question la notion de progrès technologique qui façonne notre éducation actuelle et valorise des inventions, innovations, certes admirables, mais à un coût insupportable et injuste pour l’ensemble du vivant. Il serait donc temps de changer de regard, et viser enfin un progrès humaniste cette fois, où chaque professeur et chaque enfant dans le monde serait tout simplement à égalité.

«

Sans cacher les réalités constatées scientifiquement, proposer des lectures inspirantes et motrices d’envie d’agir, d’espoir pour équilibrer un bilan catastrophique par des actions formidables déjà répertoriées

»

Des ouvertures culturelles, citoyennes évitant les pièges…

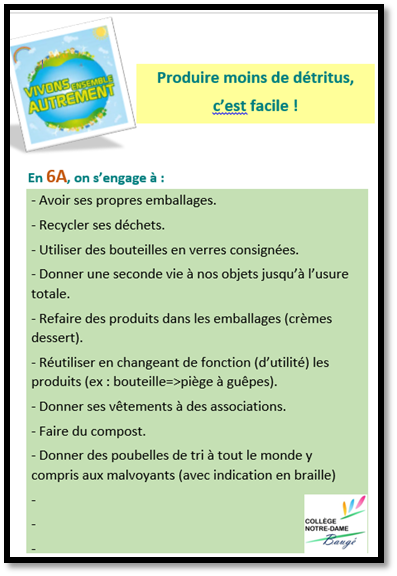

Enfin côté ouverture culturelle, tout est possible à nouveau tant les partenaires potentiels foisonnent et fourmillent et c’est un écosystème réjouissant. Tout simplement par le biais d’un atelier écologie hebdomadaire, de petits gestes en grands projets, les pratiques des élèves, professeurs et administration peuvent changer, de la cour (hôtels à insectes et autres potagers) à la cantine (de plus en plus végétarienne) en passant par les salles de classe bien sûr, des événements peuvent joyeusement animer l’année (vide-greniers, éco-challenges, actions solidaires…), les occasions ne manqueront pas de vivre l’écologie sous le meilleur jour, celui de l’action et de l’engagement, pour ne pas subir, et sentir que l’on peut agir chacun à notre échelle, partout dans le monde. De là à obtenir l’un ou l’autre des écolabels, pourquoi pas si cela fournit des cadres structurants, coups de pouce, compagnons de route, partenaires motivants, etc. Tout en disant non aux anciens projets énergivores, voyages ou autres courses au numérique, bref des projets « éco-sympathiques » à petites échelles.

En outre, ne pas tomber dans le fameux piège du développement durable, pourtant promu par l’ONU depuis 2015 avec ses classiques 17 ODD à l’horizon 2030. Denis Meadows, un des auteurs de The limits to growth (1972, rapport modélisant les scénari planétaires possibles selon nos manières d’y vivre, produire et consommer, justement en pleine croissance) a déclaré en 2012 qu’il était « trop tard pour le développement durable ». Greta Tunberg invite les dirigeants à abandonner leurs « contes de fée de croissance », et l’Agence Européenne pour l’Environnement indique en janvier 2021, dans son rapport Growth without economic growth « la croissance économique est étroitement liée à l’augmentation de la production, de la consommation et de l’utilisation des ressources, ce qui a des effets négatifs sur la nature, le climat et la santé humaine. De plus, les recherches actuelles suggèrent qu’il est peu probable que la croissance économique puisse être complètement détachée de ses impacts environnementaux ».

Et pourtant l’ODD 8 invite le monde à la croissance économique fournisseuse d’emplois et garante d’une sortie de la pauvreté, et l’ODD 9 promeut les industries, innovations et infrastructures à cette fin… Ces deux objectifs inhérents à la révolution industrielle ayant contribué mécaniquement à l’état du monde actuel, comment alors soutenir cette démarche promettant pourtant la durabilité ? À moins peut-être de boycotter ces deux ODD, en les remplaçant par exemple par 2 thématiques absentes, les droits de l’homme et la démocratie, les thématiques liées à la biosphère arrivant enfin en 13e, 14e et 15e places… Mais il vaut mieux rejeter cet outil proposé mondialement car valider cette croissance verte revient à toujours plus puiser de la matière et de l’énergie au creux de la terre.

Il est vital, et ce n’est pas un jeu de mots, de ne pas rester à la surface de ces informations fondamentales. Chacun de nos choix, projets doit intégrer la notion d’énergie grise, c’est-à-dire l’immensité des impacts liés à l’utilisation des objets ou pratiques lors de nos projets que l’on ne voit pas, et qui ne se limitent pas aux objets physiques que nous utilisons en classe avec nos élèves (papiers, projecteurs, tablettes, stylos, etc.). Par exemple faire utiliser leur smartphone aux élèves comme le conseille l’Éducation nationale (« Bring Your Own Device »), nécessite de réfléchir aux impacts environnementaux et sociétaux indéfendables liés à la fabrication de l’objet, comme en témoigne intelligemment Mortel smartphone de Didier Daeninckx7.

Pour terminer, enfin, pratiquons un petit exercice de pensée : projetons-nous dans 20, 30 ans et retournons-nous sur notre passé professionnel ? Serons-nous heureux, en paix avec nos choix ou nous rendrons-nous compte que, si nous n’avons rien fait entre temps, nous aurons participé à la catastrophe annoncée pourtant dès les années 708 ?

«

Les occasions ne manqueront pas de vivre l’écologie sous le meilleur jour, celui de l’action et de l’engagement, pour ne pas subir, et sentir que l’on peut agir chacun à notre échelle, partout dans le monde.

»

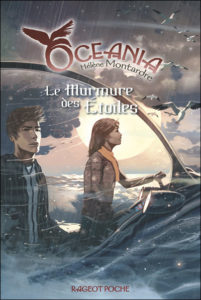

Hélène Montardre, dans sa série Océania, et Jean-Michel Payet, dans le premier volet de sa série 2065 : La ville engloutie, emmènent le lecteur dans un futur proche, dans un monde où la montée des mers et des océans a bien eu lieu, jusqu’à la disparition de certaines parties du globe. Dans Océania : la Prophétie des oiseaux, nous accompagnons Flavia, qui vit avec son grand-père, guetteur. Ce dernier, avec ses collègues et certains chercheurs scientifiques, avait bien alerté sur des changements climatiques annoncés par le comportement des oiseaux. Mais ignorée des pouvoirs publics, la fonte des glaces a inéluctablement eu lieu et les habitants des côtes se retrouvent à devoir se déplacer. Pour sauver sa petite-fille, le grand-père va confier Flavia à un navigateur qui s’apprête à rejoindre l’Amérique et tenter de passer la gigantesque digue qui protège la ville de New York du déferlement des vagues et de l’arrivée massive de milliers de personnes du monde entier qui cherchent refuge. Le lecteur se retrouve alors plongé dans une société sous haute surveillance, privée de liberté et de tout contact avec les autres pays.

Hélène Montardre, dans sa série Océania, et Jean-Michel Payet, dans le premier volet de sa série 2065 : La ville engloutie, emmènent le lecteur dans un futur proche, dans un monde où la montée des mers et des océans a bien eu lieu, jusqu’à la disparition de certaines parties du globe. Dans Océania : la Prophétie des oiseaux, nous accompagnons Flavia, qui vit avec son grand-père, guetteur. Ce dernier, avec ses collègues et certains chercheurs scientifiques, avait bien alerté sur des changements climatiques annoncés par le comportement des oiseaux. Mais ignorée des pouvoirs publics, la fonte des glaces a inéluctablement eu lieu et les habitants des côtes se retrouvent à devoir se déplacer. Pour sauver sa petite-fille, le grand-père va confier Flavia à un navigateur qui s’apprête à rejoindre l’Amérique et tenter de passer la gigantesque digue qui protège la ville de New York du déferlement des vagues et de l’arrivée massive de milliers de personnes du monde entier qui cherchent refuge. Le lecteur se retrouve alors plongé dans une société sous haute surveillance, privée de liberté et de tout contact avec les autres pays.

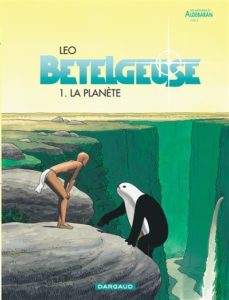

Et pour terminer cette série de livres dans lesquels les hommes ne peuvent plus habiter la Terre comme avant, on en arrive aux sous-genres planet et space opera.

Et pour terminer cette série de livres dans lesquels les hommes ne peuvent plus habiter la Terre comme avant, on en arrive aux sous-genres planet et space opera.