Musées et Expositions

Musée des arts asiatiques Guimet (Paris)

Toute l’histoire artistique du Japon depuis l’époque des chasseurs-cueilleurs.

Voir aussi le Panthéon bouddhique, son petit jardin japonais et son pavillon de thé.

https://www.guimet.fr/collections/japon/

Musée Cernuschi – le musée des arts de l’Asie (Paris)

Plus de 3600 objets d’arts graphiques et d’objets d’arts décoratifs réunis, pour l’essentiel, au cours d’un voyage en Asie d’Henri Cernuschi.

Parcours thématiques et expositions virtuelles

https://www.museosphere.paris.fr/musee/musee-cernuschi

https://www.cernuschi.paris.fr/fr/collections

Musée départemental et jardin Albert Kahn (Boulogne-Billancourt)

Galerie présentant une partie des collections des « Archives de la Planète » constituées par Albert Kahn et des jardins. Activités en ligne de la 5e à la terminale, kit pédagogique de découverte en autonomie de la collection.

https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Musée des Confluences (Lyon)

À voir, une réplique taille réelle de la salle d’audience du XVIe siècle du temple de Nishi Hongwanji à Kyoto, réalisée pour l’exposition universelle de Londres en 1910.

https://www.museedesconfluences.fr/fr/lasie

Musée Georges Labit (Toulouse)

Collections françaises d’art oriental dont le Japon.

https://www.museegeorgeslabit.fr/

Maison de la Culture du Japon (Paris)

Expositions, spectacles vivants, cinéma, conférences, bibliothèque ; promotion de la langue japonaise et de la culture culinaire.

https://www.mcjp.fr/

Musée du Quai Branly (Paris)

Collection japonaise.

http://www.quaibranly.fr/fr/

Expositions virtuelles

BNF France-Japon, une rencontre 1850-1914

Estampes japonaises, images du monde flottant et premières photographies (les débuts de la photographie au Japon) – dossiers thématiques sur Gallica

http://expositions.bnf.fr/france-japon/

Galerie Polka

Exposition collective virtuelle de travaux japonais de Jacob Aue Sobol, Richard Dumas, Elliott Erwitt, Bruce Gilden, Miho Kajioka, William Klein, Daido Moriyama, Kosuke Okahara et Marc Riboud.

http://www.polkagalerie.com/fr/exposition-virtuelle-japon.htm

Visites virtuelles des musées japonais

Musée d’art Adachi

Vaste collection d’art moderne du Japon.

https://artsandculture.google.com/partner/adachi-museum-of-art

Fukuoka Asian Art Museum

Art moderne et contemporain asiatique

https://artsandculture.google.com/partner/fukuoka-asian-art-museum

Kyoto National Museum

Plus de 8000 œuvres d’art, axées sur l’art ancien japonais.

https://artsandculture.google.com/partner/kyoto-national-museum

National Museum of Modern Art, Tokyo

Œuvres allant de l’ère Meji au présent.

https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-of-modern-art-tokyo

Tokyo National Museum

Large collection d’œuvres d’art du Japon : il possède plus de 100 000 pièces, dont 89 trésors nationaux japonais. Œuvres d’art ancien et médiéval japonais, et objets de la civilisation gréco-bouddhique.

https://artsandculture.google.com/partner/tokyo-national-museum

Osamu Tezuka Museum

Dédié au « père du manga ».

https://artsandculture.google.com/exhibit/tezuka-osamu-manga-museum/ARLlaUsh

Is japan cool

ANA, la plus grande compagnie aérienne japonaise a choisi de mettre en vedette le tourisme artistique au Japon, en réalisant le « Musée IJC », une galerie virtuelle d’art avec des artistes japonais renommés (Yayoi Kusama, Tenmyouya Hisashi, Taku Obata, Kohei Nawa…).

https://www.ana-cooljapan.com/contents/art/

Musée du Studio Ghibli

Depuis le début du confinement, le Studio Ghibli invite à visiter virtuellement son musée à Tokyo à travers des vidéos sur sa chaîne YouTube. Avis aux amateurs de l’univers de Miyazaki.

https://www.youtube.com/channel/UCd1b2TUlpmDLU7YpPu889Lg

JARDINS

Jardin japonais du parc Compans-Cafarelli

https://www.toulouse-tourisme.com/jardin-japonais/toulouse/pcumid031fs0007f

La bambouseraie en Cévennes (Générargues, Gard)

Réserve de biosphère par l’Unesco.

https://www.bambouseraie.fr/un-parc-d-exception/

Le parc oriental de Maulévrier (Maulévrier, Maine-et-Loire)

https://www.parc-oriental.com/

FESTIVALS, ÉVÉNEMENTS

JO de Tokyo 23 juillet-8 août 2021

Japan Expo 2021 – 21ème édition

Villepinte 15 juillet 2021-18 juillet 2021

Japan Party 2021 – Salon Fantastique

Paris 12ème-28 août 202-29 août 2021

9e édition

Programmes et repères pédagogiques

Collège

Histoire des arts, Cycle 3

Compétence travaillée : « L’histoire des arts intègre autant que possible l’ensemble des expressions artistiques du passé et du présent, savantes et populaires, occidentales et extra-occidentales. »

BO n° 31 du 30 juillet 2020

Arts plastiques, Cycle 3

Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique des œuvres d’art étudiées en classe.

Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. (SCCC 1, 3, 5)

BO n° 31 du 30 juillet 2020

Géographie, Cycle 3

Thème 1 « habiter une métropole » – Les métropoles et leurs habitants. « Pour le premier sous-thème on se fonde sur une étude de deux cas de métropoles choisies pour l’une dans un pays développé, pour l’autre dans un pays émergent ou en développement. »

Thème 3 Habiter les littoraux.

Thème 4 Le monde habité. La répartition de la population mondiale et ses dynamiques.

BO n° 31 du 30 juillet 2020

Français, Cycle 4, Cinquième

Thème : Se chercher, se construire : Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ? − découvrir diverses formes de récits d’aventures, fictifs ou non, et des textes célébrant les voyages ;

BO n° 30 du 26 juillet 2018. Arrêté du 17 juillet 2018. Annexe 3 modifiant les programmes d’enseignement du cycle 4.

Arts plastiques, Cycle 4

– Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d’époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l’intérêt.

– Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.

BO n° 31 du 30 juillet 2020

Histoire des arts, Cycle 4

→ Connaître une sélection d’œuvres emblématiques du patrimoine mondial, de l’Antiquité à nos jours, comprendre leur genèse, leurs codes, leur réception, et pourquoi elles

continuent à nous parler ;

→ Posséder des repères culturels liés à l’histoire et à la géographie des civilisations, qui permettent une conscience des ruptures, des continuités et des circulations ;

Thématiques

2. Formes et circulations artistiques (IXe-XVe siècle) – La question de l’image entre Orient et Occident : iconoclasme et discours de l’image.

8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours) – Un monde ouvert ? les métissages artistiques à l’époque de la globalisation.

BO n° 31 du 30 juillet 2020

Histoire, Troisième

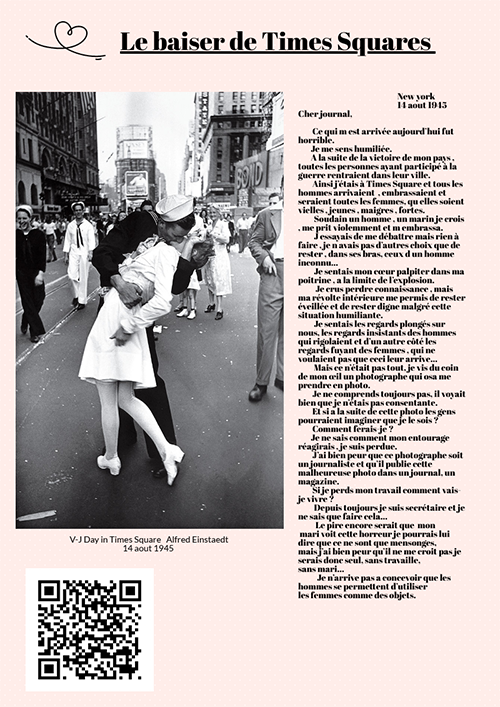

La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement.

BO n° 31 du 30 juillet 2020

Géographie, Quatrième

Thème 1 – L’urbanisation du monde. Deux études de cas de grandes villes, au choix.

BO n° 31 du 30 juillet 2020

Musique, Cycle 4

Construire une culture musicale et artistique

→ Quelques grandes œuvres musicales représentatives du patrimoine occidental et non occidental.

BO n° 31 du 30 juillet 2020

Lycée général et technologique

Géographie, Seconde

Thème 2 : Territoires, populations et développement : quels défis ? Des trajectoires démographiques différenciées : les défis du nombre et du vieillissement.

→ Étude de cas possible : Les enjeux du vieillissement au Japon.

Arrêté du 17-1-2019 publié au BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Géographie, Première

Thème 1 La métropolisation : un processus mondial différencié

– Mers et océans : au cœur de la mondialisation

→ Étude de cas possible : La mer de Chine méridionale : concurrences territoriales, enjeux économiques et liberté de circulation.

Arrêté du 17-1-2019 publié au BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Histoire, Première

Thème 1 Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)

→ 6 et 9 août 1945 : les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki.

Arrêté du 17-1-2019 publié au BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Histoire, Terminale technologique

Thème 1 Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale : les protagonistes et principaux théâtres d’opération de la Seconde Guerre mondiale, à l’échelle européenne et mondiale ; les bases d’un nouvel ordre international (création de l’ONU, procès de Nuremberg et de Tokyo).

Arrêté du 19-7-2019 publié au BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019

Enseignement optionnel d’histoire des arts, Seconde, Première, Terminale

L’histoire des arts au lycée porte sur les grandes formes d’expression artistique qui constituent le patrimoine et l’actualité artistiques de l’humanité, en France et dans le monde :

→ Connaître une sélection d’œuvres emblématiques du patrimoine mondial, de l’Antiquité à nos jours ; posséder des repères culturels liés à l’histoire et à la géographie des civilisations ; étude de foyers chrono-géographiques ; faire acquérir des repères et des connaissances sur l’ensemble des grandes époques artistiques emblématiques de l’histoire des arts.

→ Période 5 : depuis 1960, Tokyo.

1ère : Arrêtés du 17-1-2019 publiés au BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019, Tale : arrêtés du 19-7-2019 publiés au BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019

Lycée professionnel

Arts appliqués et cultures artistiques (AACA), CAP et baccalauréat professionnel

– L’artisanat d’art : Ouverture artistique, culturelle et civique. Formation de professionnels capables d’appréhender, dans une perspective historique et géographique, un contexte de création avec un regard ouvert à diverses pratiques artisanales ou artistiques.

– Histoire des arts : rendre les élèves capables : de se situer dans le temps ; de repérer les croisements entre les divers domaines artistiques, les influences et les perméabilités entre les différentes cultures.

Arrêtés du 3-4-2019 publiés au BO spécial n° 5 du 11 avril 2019

Histoire-Géographie, Première pro

Thème 2 : Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945)

Arrêté du 5-2-2020 publié au BO spécial n° 1 du 6 février 2020.

Pistes pédagogiques

Découvrir la richesse culturelle du Japon en proposant une sélection d’ouvrages sur le pays et sa culture, assortie de lectures offertes (contes, albums, poésie) et d’ateliers (calligraphie, origamis, découverte du vocabulaire de base, etc.).

Effectuer une veille documentaire sur le Japon via le portail E-sidoc.

Participer à l’activité « 1000 grues pour la paix », en référence à l’histoire d’une jeune fille Sadako Sasaki, « Hibakusha », littéralement « condamnée de la bombe », du fait du rayonnement radioactif auquel son corps a été exposé durant l’explosion d’Hiroshima. Construire des origamis permet de travailler la concentration, la compréhension, la collaboration, la manipulation fine.

https://les1000grues.wordpress.com/le-mot-de-la-redac/la-legende-des-1000-grues/.

Participer au concours de Kamishibaï plurilingue. Le Kamishibaï est une technique de narration japonaise qu’utilisaient les conteurs de rue pour raconter des histoires aux enfants en glissant des planches illustrées dans un castelet en bois, le butaï. Sur chaque planche, on trouve un épisode de l’histoire, avec au recto une image et au verso un texte. Ce concours permet la création d’un Kamishibaï avec une dimension plurilingue (au moins quatre langues) et une dimension plastique, adaptée au butaï.

https://www.dulala.fr/le-concours-kamishibai-plurilingue-dulala/

Créer un club Manga. Activités : critiques de mangas, apprentissage du japonais, concours, participation à la politique d’acquisition du CDI, utiliser les grandes manifestations (Japan expo, par exemple) pour faire réaliser aux élèves leur propre « Japan expo ».

Étude de Haïkus avec les professeurs de lettres. Aborder la thématique des contes avec l’exposition « Il était une fois… Contes en haïkus » : 20 kakemonos reprenant le livre d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier.

Recherches documentaires iconographiques sur la thématique des monstres autour du bestiaire japonais (les yokaï) : représentation et symbolique (lettres, histoire, arts).

Collaboration avec les professeurs d’arts plastiques : mettre en place une activité autour de « La Manga » d’Hokusai. Par exemple, réaliser un carnet de croquis en partant des différents thèmes présents dans le recueil d’Hokusai : faune, flore, paysage, activités humaines, etc. Ou encore, s’inspirer de « Notes de chevet » de Sei Shônagon. Écrit au 9e siècle par une dame d’honneur d’une princesse du palais de Kyôto, cet ouvrage est considéré comme l’une des œuvres majeures de la littérature japonaise. Il comporte essentiellement des listes et des inventaires qui peuvent donner lieu à la réalisation de dessins.

En partenariat avec les professeurs d’histoire-géographie, travailler sur la thématique démographique (habiter les littoraux, le vieillissement démographique ou encore les mégalopoles) en faisant, par exemple, une activité de recherche sur les cartes en ligne. Outils de cartographie gratuits en ligne : Google Maps, Umap, Mapster et Qwant Maps.

Avec les professeurs d’histoire-géographie, recherches documentaires sur l’histoire du Japon, en utilisant, par exemple, la base de photos en ligne du Musée Albert Khan (2443 photos).

Les concours

Prix Mangawa

Prix de lecteur manga

https://www.prixmangawa.com/

Prix Manga’titude

Prix littéraire autour du manga proposé par plusieurs professeures documentalistes de l’académie de Limoges.

https://blogsenclasse.fr/87-limoges-lycee-pagnol-mangattitude/

Azu Manga

Prix destiné aux collégiens. Sélection des 9 premiers tomes sortis l’année précédente.

http://www.azu-manga.fr/selection-mangalu-2020-2021/

Prix Mang’Amazonie en Guyane

https://doc.dis.ac-guyane.fr/Prix-Mang-Amazonie-2020.html

Prix Minami manga

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/minami-manga/

Concours de haïku

Par la Maison de la culture du Japon à Paris.

https://haiku.mcjp.fr/

Concours de dessin manga

https://www.mangadraft.com/contests/mangadraft-x-clip-studio-paint-2020.fr

Arts

Le Metropolitain Museum of Art (MET) met en ligne, en accès libre, plus de 650 livres japonais, illustrés par des artistes tels que Hokusai, Hiroshige et Utamaro.

https://www.metmuseum.org/art/online-features/metcollects/japanese-illustrated-books

Yayoi Kusama

Née en 1929, cette artiste contemporaine avant-gardiste est à la fois peintre, sculptrice et écrivaine.

https://yayoikusamamuseum.jp/

Hoji Ueda

Artiste photographe japonais, né en 1913 et disparu en 2000. Une œuvre à part dans l’histoire de la photo japonaise.

https://www.arte.tv/fr/videos/088747-000-A/photographie-le-regard-malicieux-de-shoji-ueda/?xtor=SEC-702–Chaine-Generique–[]&gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6LTjV-JAt9C_Xp_oNDW6vDj4lX3ijz0Or7mOvcF_pVUUC-hdU4dlCYaAtMCEALw_wcB

Institut National d’Histoire de l’Art

Mise à disposition des 15 volumes de la Hokusai Manga.

https://bibliotheque-numerique.inha.fr/expositions-virtuelles/exhibitions/24-fevrier-2015-hokusai-manga

Takashi Murakami

On doit à Takashi Murakami la création d’un univers inspiré de la culture otaku, peuplé de fleurs multicolores et de monstres.

https://www.kaikaikiki.co.jp/

http://gallery-kaikaikiki.com/

Sitographie

Kids Web Japan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, MOFA)

Découvrir les principales tendances mode au Japon chez les jeunes, leurs loisirs, les mangas, le mode de vie, les traditions, les écoles.

https://web-japan.org/kidsweb/index.html

Trust me I’m the prof doc : des mangas au cdi

Padlet de mangas avec mots-clés, genre, nombre de tomes et public.

https://padlet.com/trustmeimtheprofdoc/mangatheque_ideale_cdi?fbclid=IwAR1fiyhF007K6naS5hdIZU3URSLHLur-BS2cjHhWaFxwyaXkxSPkkJFLYBA

Manga News

Base de données la plus complète sur les titres parus en France.

https://www.manga-news.com/

NHK World-Japan

Apprendre le japonais en douceur. Plusieurs niveaux d’apprentissage en anglais

Service international de la chaîne publique japonaise de diffusion NHK.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/learnjapanese/

Lire des mangas en ligne en japonais légalement

https://www.tokimeki.fr/post/master-post-lire-des-mangas-en-japonais

Photographies sur Fukushima

L’exposition aborde 6 thématiques différentes autour de l’accident nucléaire de Fukushima.

https://www.fukushima-nogozone.com/about

Hibakusha. Dessins des survivants d’Hiroshima et de Nagasaki

L’exposition présente au public plus de 150 reproductions de dessins réalisés par des hibakusha, terme qui désigne au Japon les survivants des bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki.

https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/visites-virtuelles/hibakusha/index.html

Catherine de Karen Cushman. Dans son journal, Catherine nous dépeint sa vie de jeune fille au Moyen Âge et tous les questionnements qui y sont liés : mariage arrangé, éducation… La jeune Catherine, par sa rébellion, est un personnage qui s’affranchit des attentes de son époque. Marie Desplechin propose une réflexion sur des thématiques similaires dans sa trilogie Les Filles du siècle. Lucie, dans Satin grenadine, premier volume de la trilogie, rêve de modernité : « Je te dis, moi, qu’au XXe siècle les demoiselles auront le droit de courir toutes nues si c’est leur bon plaisir. Elles ne porteront pas d’horribles jupons trop lourds, même le dimanche. Et elles iront à la messe en cheveux. En cheveux courts, car on les coupera un jour, je te le prédis, comme aux garçons ». Ce carcan qui enferme les femmes encore à la fin des années 1800 semble s’être élargi, mais pas totalement ouvert encore aujourd’hui…

Catherine de Karen Cushman. Dans son journal, Catherine nous dépeint sa vie de jeune fille au Moyen Âge et tous les questionnements qui y sont liés : mariage arrangé, éducation… La jeune Catherine, par sa rébellion, est un personnage qui s’affranchit des attentes de son époque. Marie Desplechin propose une réflexion sur des thématiques similaires dans sa trilogie Les Filles du siècle. Lucie, dans Satin grenadine, premier volume de la trilogie, rêve de modernité : « Je te dis, moi, qu’au XXe siècle les demoiselles auront le droit de courir toutes nues si c’est leur bon plaisir. Elles ne porteront pas d’horribles jupons trop lourds, même le dimanche. Et elles iront à la messe en cheveux. En cheveux courts, car on les coupera un jour, je te le prédis, comme aux garçons ». Ce carcan qui enferme les femmes encore à la fin des années 1800 semble s’être élargi, mais pas totalement ouvert encore aujourd’hui… Mais tous les romans jusqu’ici présentés se déroulent en Occident et présentent des protagonistes blancs. C’est pourquoi les textes comme The Hate U Give d’Angie Thomas, Akata Witch de Nnedi Okorafor ou Mandela et Nelson d’Hermann Schultz ont leur importance. Ces trois récits mettent en scène des héros et héroïnes noir.e.s, qui sont loin d’être légion en littérature jeunesse. Dans le roman d’Angie Thomas, le texte permet d’aborder des faits de société comme le racisme ou les violences policières, à l’ère du mouvement #Blacklivesmatters. Dans le récit fantasy de Nnedi Okorafor, l’héroïne est albinos et afro-américaine, l’intrigue se déroule au Nigéria. L’univers magique s’appuie sur les mythes africains et des personnages qui évoluent dans une culture non occidentale. Ces œuvres nous proposent d’autres codes, un autre cadre et offrent un autre horizon de projection. Enfin, Mandela et Nelson se déroule en Tanzanie. Nelson est le capitaine de l’équipe de football et doit tout préparer pour l’arrivée d’une équipe de jeunes Allemands : le terrain, les filets, les joueurs. Parmi eux, sa sœur jumelle, Mandela. Au-delà de la rencontre sportive, c’est la rencontre de deux cultures qui se raconte.

Mais tous les romans jusqu’ici présentés se déroulent en Occident et présentent des protagonistes blancs. C’est pourquoi les textes comme The Hate U Give d’Angie Thomas, Akata Witch de Nnedi Okorafor ou Mandela et Nelson d’Hermann Schultz ont leur importance. Ces trois récits mettent en scène des héros et héroïnes noir.e.s, qui sont loin d’être légion en littérature jeunesse. Dans le roman d’Angie Thomas, le texte permet d’aborder des faits de société comme le racisme ou les violences policières, à l’ère du mouvement #Blacklivesmatters. Dans le récit fantasy de Nnedi Okorafor, l’héroïne est albinos et afro-américaine, l’intrigue se déroule au Nigéria. L’univers magique s’appuie sur les mythes africains et des personnages qui évoluent dans une culture non occidentale. Ces œuvres nous proposent d’autres codes, un autre cadre et offrent un autre horizon de projection. Enfin, Mandela et Nelson se déroule en Tanzanie. Nelson est le capitaine de l’équipe de football et doit tout préparer pour l’arrivée d’une équipe de jeunes Allemands : le terrain, les filets, les joueurs. Parmi eux, sa sœur jumelle, Mandela. Au-delà de la rencontre sportive, c’est la rencontre de deux cultures qui se raconte. Dans Gloria de Martine Pouchain, la protagoniste éponyme tombe enceinte assez jeune de son professeur de théâtre plus âgé qu’elle. Ce bébé met en péril ses rêves de succès à Hollywood, elle décide de le faire adopter à la naissance. Mais lorsqu’elle apprend quelques années plus tard qu’elle est atteinte d’une forme grave d’endométriose qui l’empêchera d’avoir des enfants de façon naturelle, elle est saisie par un besoin viscéral de retrouver l’enfant qu’elle a mis au monde. Dans ce texte, Martine Pouchain brosse le portrait d’une femme avec ses failles, dont les actions sont parfois répréhensibles (elle va kidnapper l’enfant pour passer du temps avec lui) qui se détache de l’idéal des héroïnes sans tomber dans le type des anti-héros. C’est également le cas de l’héroïne de La Fourmi rouge d’Émilie Chazerand. Autour de Vania Studel, rien n’est vraiment ordinaire : son père est taxidermiste, sa mère est décédée, mais Vania aspire à se fondre dans la masse et a une tendance à s’apitoyer sur son sort. Une lettre anonyme va pousser Vania à sortir des habitudes derrière lesquelles elle se cache. Pour être une fourmi rouge et sortir du lot des fourmis noires, elle doit se révéler telle qu’elle est, assumer sa personnalité, ses différences. Le chemin emprunté par la protagoniste est tortueux, mais sa confiance en elle grandit peu à peu. Dans Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, Mireille, Astrid et Hakima ne correspondent pas aux injonctions de minceur de la société actuelle, largement diffusées dans les publicités, les fictions et les médias. En effet, qui imaginerait une Wonder Woman dont le poids surpasserait les centimètres de sa taille… ? Nos trois héroïnes, après avoir été élues « Boudins » par leurs camarades s’embarquent dans une petite épopée : faire le trajet à vélo de Bourg-en-Bresse à Paris et financer leur voyage en vendant… des boudins ! Ironiques et pleines d’humours, les adolescentes révèlent leurs personnalités et leur détermination tout au long du roman. C’est aussi le cas de George, dans le roman éponyme d’Alex Gino. George est néé dans un corps de garçon mais se sent fille. À dix ans, elle sait que le monde ne voit pas ce qu’elle est réellement et espère que monter sur scène et jouer le rôle de Charlotte permettra à sa famille de comprendre. La force de George est que le roman aborde la question de la transidentité sans parler de sexualité et montre que c’est le regard extérieur porté sur son corps qui pose davantage question que celui que George porte sur le sien.

Dans Gloria de Martine Pouchain, la protagoniste éponyme tombe enceinte assez jeune de son professeur de théâtre plus âgé qu’elle. Ce bébé met en péril ses rêves de succès à Hollywood, elle décide de le faire adopter à la naissance. Mais lorsqu’elle apprend quelques années plus tard qu’elle est atteinte d’une forme grave d’endométriose qui l’empêchera d’avoir des enfants de façon naturelle, elle est saisie par un besoin viscéral de retrouver l’enfant qu’elle a mis au monde. Dans ce texte, Martine Pouchain brosse le portrait d’une femme avec ses failles, dont les actions sont parfois répréhensibles (elle va kidnapper l’enfant pour passer du temps avec lui) qui se détache de l’idéal des héroïnes sans tomber dans le type des anti-héros. C’est également le cas de l’héroïne de La Fourmi rouge d’Émilie Chazerand. Autour de Vania Studel, rien n’est vraiment ordinaire : son père est taxidermiste, sa mère est décédée, mais Vania aspire à se fondre dans la masse et a une tendance à s’apitoyer sur son sort. Une lettre anonyme va pousser Vania à sortir des habitudes derrière lesquelles elle se cache. Pour être une fourmi rouge et sortir du lot des fourmis noires, elle doit se révéler telle qu’elle est, assumer sa personnalité, ses différences. Le chemin emprunté par la protagoniste est tortueux, mais sa confiance en elle grandit peu à peu. Dans Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, Mireille, Astrid et Hakima ne correspondent pas aux injonctions de minceur de la société actuelle, largement diffusées dans les publicités, les fictions et les médias. En effet, qui imaginerait une Wonder Woman dont le poids surpasserait les centimètres de sa taille… ? Nos trois héroïnes, après avoir été élues « Boudins » par leurs camarades s’embarquent dans une petite épopée : faire le trajet à vélo de Bourg-en-Bresse à Paris et financer leur voyage en vendant… des boudins ! Ironiques et pleines d’humours, les adolescentes révèlent leurs personnalités et leur détermination tout au long du roman. C’est aussi le cas de George, dans le roman éponyme d’Alex Gino. George est néé dans un corps de garçon mais se sent fille. À dix ans, elle sait que le monde ne voit pas ce qu’elle est réellement et espère que monter sur scène et jouer le rôle de Charlotte permettra à sa famille de comprendre. La force de George est que le roman aborde la question de la transidentité sans parler de sexualité et montre que c’est le regard extérieur porté sur son corps qui pose davantage question que celui que George porte sur le sien. de héros dans ma famille, Jo Witek questionne l’héroïsme familial. Mo est troublé de voir que chez Hippolyte, son copain d’école, de nombreux membres de la famille ont fait « de grandes choses » : prix Nobel, Médecins sans frontières… chez lui, y’a pas de héros ! À l’occasion d’un voyage en famille, Maurice découvrira que l’héroïsme peut se cacher dans des actions plus petites…

de héros dans ma famille, Jo Witek questionne l’héroïsme familial. Mo est troublé de voir que chez Hippolyte, son copain d’école, de nombreux membres de la famille ont fait « de grandes choses » : prix Nobel, Médecins sans frontières… chez lui, y’a pas de héros ! À l’occasion d’un voyage en famille, Maurice découvrira que l’héroïsme peut se cacher dans des actions plus petites…

On retrouve ce même plaisir de jongler avec la langue dans la pièce de théâtre Anacoluthe ! Aventures au cimetière des mots oubliés de René Zahnd (2019). L’auteur raconte l’histoire de Tom, collégien du XXIe siècle, tombé dans un monde inconnu, en raison d’un bug informatique. Le voilà aux pays des mots oubliés à la rencontre de ses deux gardiennes. Déboussolé dans cet univers privé de Wi-Fi et d’électricité, Tom va tout faire pour s’enfuir… C’est donc « une aventure dont la langue est l’héroïne principale : sa désuétude, sa finitude, mais surtout ses bizarreries, ses créations burlesques (…) sont autant de défis pour la lecture, la compréhension, la mémorisation et l’animation du texte », écrit Véronique Cavallasca, de Ricochet Jeunesse « C’est un texte vivant et vivifiant, tonique » (2020)2.

On retrouve ce même plaisir de jongler avec la langue dans la pièce de théâtre Anacoluthe ! Aventures au cimetière des mots oubliés de René Zahnd (2019). L’auteur raconte l’histoire de Tom, collégien du XXIe siècle, tombé dans un monde inconnu, en raison d’un bug informatique. Le voilà aux pays des mots oubliés à la rencontre de ses deux gardiennes. Déboussolé dans cet univers privé de Wi-Fi et d’électricité, Tom va tout faire pour s’enfuir… C’est donc « une aventure dont la langue est l’héroïne principale : sa désuétude, sa finitude, mais surtout ses bizarreries, ses créations burlesques (…) sont autant de défis pour la lecture, la compréhension, la mémorisation et l’animation du texte », écrit Véronique Cavallasca, de Ricochet Jeunesse « C’est un texte vivant et vivifiant, tonique » (2020)2. Sauveur et fils (2018), va dans le même sens. « Parler soigne » pourrait être la phrase d’introduction à cette fiction qui met en scène un psychologue clinicien, Sauveur Saint-Yves, dont le métier est d’écouter pour aider. Il reçoit dans son cabinet des enfants et des adolescents en détresse qui viennent lui parler. Phobie scolaire, énurésie, anorexie, suicide, addiction aux jeux vidéo…, les sujets de mal-être ne manquent pas. On est tout de suite touché par ce personnage principal qui a des difficultés à dialoguer avec son fils Lazare mais qui, par sa présence et son attention aux autres, aide tous ces enfants à aller mieux.

Sauveur et fils (2018), va dans le même sens. « Parler soigne » pourrait être la phrase d’introduction à cette fiction qui met en scène un psychologue clinicien, Sauveur Saint-Yves, dont le métier est d’écouter pour aider. Il reçoit dans son cabinet des enfants et des adolescents en détresse qui viennent lui parler. Phobie scolaire, énurésie, anorexie, suicide, addiction aux jeux vidéo…, les sujets de mal-être ne manquent pas. On est tout de suite touché par ce personnage principal qui a des difficultés à dialoguer avec son fils Lazare mais qui, par sa présence et son attention aux autres, aide tous ces enfants à aller mieux.

dans le roman, puisqu’il peut par exemple être considéré comme un obstacle de plus à dépasser ou générer une compétence supplémentaire, il faut avant tout s’attacher à la notion de représentation des personnes handicapées. Celles-ci demeurent en effet extrêmement peu visibles dans la fiction en général, et d’autant plus lorsque le handicap n’est pas le sujet central de l’œuvre. Dans Les Entremondes, de Sean Easley, les jumeaux Cameron et Cassia ont été abandonnés par leur père qui ne leur a laissé en héritage qu’un médaillon chacun. Grâce à ces petits objets, Cameron va parvenir à se déplacer dans le monde entier en un clin d’œil, atterrissant dans des univers plus féériques les uns que les autres. Si Cassia, en fauteuil roulant à cause d’une maladie génétique, n’a pas un rôle de premier plan dans ces aventures, elle tient tout de même une place importante dans le récit. Dans Alana et l’enfant vampire, à l’inverse, c’est bien le personnage principal qui est porteur de handicap. Alana est issue d’une famille de chasseurs de vampires, mais son jeune âge la condamne à poursuivre sa scolarité au collège pendant que ses parents et sa sœur partent en mission… jusqu’à ce que sa route croise celle d’un jeune vampire et qu’elle se lance elle-même dans l’aventure. Ainsi, Alana souffre de douleurs chroniques, ce qui permet à l’autrice de mettre au jour les handicaps invisibles. Par ailleurs, ce roman s’intéresse également aux thématiques de genre avec un personnage important non-binaire, tout comme aux orientations sexuelles minoritaires, puisque la sœur d’Alana est lesbienne. De plus, les lecteurs et lectrices apprécieront également que tous les personnages ne soient pas blancs.

dans le roman, puisqu’il peut par exemple être considéré comme un obstacle de plus à dépasser ou générer une compétence supplémentaire, il faut avant tout s’attacher à la notion de représentation des personnes handicapées. Celles-ci demeurent en effet extrêmement peu visibles dans la fiction en général, et d’autant plus lorsque le handicap n’est pas le sujet central de l’œuvre. Dans Les Entremondes, de Sean Easley, les jumeaux Cameron et Cassia ont été abandonnés par leur père qui ne leur a laissé en héritage qu’un médaillon chacun. Grâce à ces petits objets, Cameron va parvenir à se déplacer dans le monde entier en un clin d’œil, atterrissant dans des univers plus féériques les uns que les autres. Si Cassia, en fauteuil roulant à cause d’une maladie génétique, n’a pas un rôle de premier plan dans ces aventures, elle tient tout de même une place importante dans le récit. Dans Alana et l’enfant vampire, à l’inverse, c’est bien le personnage principal qui est porteur de handicap. Alana est issue d’une famille de chasseurs de vampires, mais son jeune âge la condamne à poursuivre sa scolarité au collège pendant que ses parents et sa sœur partent en mission… jusqu’à ce que sa route croise celle d’un jeune vampire et qu’elle se lance elle-même dans l’aventure. Ainsi, Alana souffre de douleurs chroniques, ce qui permet à l’autrice de mettre au jour les handicaps invisibles. Par ailleurs, ce roman s’intéresse également aux thématiques de genre avec un personnage important non-binaire, tout comme aux orientations sexuelles minoritaires, puisque la sœur d’Alana est lesbienne. De plus, les lecteurs et lectrices apprécieront également que tous les personnages ne soient pas blancs.

La dystopie de Betty Piccioli Chromatopia propose un monde où la société est régie par un fonctionnement de classes. On y suit plusieurs personnages issus des différentes strates sociales, depuis la plus basse avec Hyacintha, qui tente de survivre dans un contexte de grande pauvreté, à la plus élevée avec Améthyste, princesse du Royaume, en passant par Aequo, jeune teinturier héritier de l’entreprise familiale. Sur fond de révolution populaire, les lecteurs pourront également découvrir une histoire d’amour entre deux filles et un personnage principal bisexuel.

La dystopie de Betty Piccioli Chromatopia propose un monde où la société est régie par un fonctionnement de classes. On y suit plusieurs personnages issus des différentes strates sociales, depuis la plus basse avec Hyacintha, qui tente de survivre dans un contexte de grande pauvreté, à la plus élevée avec Améthyste, princesse du Royaume, en passant par Aequo, jeune teinturier héritier de l’entreprise familiale. Sur fond de révolution populaire, les lecteurs pourront également découvrir une histoire d’amour entre deux filles et un personnage principal bisexuel.