Le harcèlement scolaire, ou school bullying selon l’expression anglo-saxonne, est un phénomène bien connu des membres de la communauté éducative, et pour cause, il ne s’agit pas d’un fait nouveau : le harcèlement scolaire a toujours existé à des degrés divers, même si celui-ci prend aujourd’hui des formes nouvelles du fait de l’incidence des nouvelles technologies, et en particulier de l’engouement des jeunes pour les réseaux sociaux. En effet, les élèves du XXIe siècle, dits de la « génération Z », vivent dans un monde hyperconnecté où le moindre événement du quotidien est susceptible d’être médiatisé et propagé en quelques secondes seulement sur la toile et les réseaux sociaux. Non seulement tous les adolescents ou presque sont équipés d’un smartphone dès leur entrée au collège, mais toutes les classes disposent également d’un compte créé sur l’un des nombreux réseaux sociaux existants. Il n’est pas rare non plus que l’établissement scolaire lui-même possède à son insu un compte sur un réseau social créé à l’initiative d’un élève ou d’un groupe d’élèves. Partage de photos, de vidéos, mise en ligne de commentaires, rythment ainsi le quotidien de nos élèves. Ces échanges virtuels parfois éphémères – sur certains réseaux sociaux, les publications s’effacent au bout de quelques secondes – peuvent être source de conflits, de malentendus et de rumeurs, qui finissent par ressurgir à un moment ou à un autre dans la vie de la classe ou de l’établissement. Le phénomène de harcèlement se trouve donc amplifié et devient plus difficilement contrôlable. Alors qu’autrefois le harcèlement se cantonnait le plus souvent à un lieu unique – l’établissement scolaire et ses abords – celui-ci tend désormais de plus en plus à se prolonger au-delà de ces frontières physiques : le harcèlement, en quelque sorte, « se désanctuarise », ne laissant aucun répit à l’élève qui le subit et envahissant peu à peu tout son psychisme. Il est donc essentiel, au regard de ce nouveau contexte, de continuer à sensibiliser les élèves, leurs parents, mais aussi les équipes éducatives, à un usage responsable des réseaux sociaux et des nouvelles technologies en général.

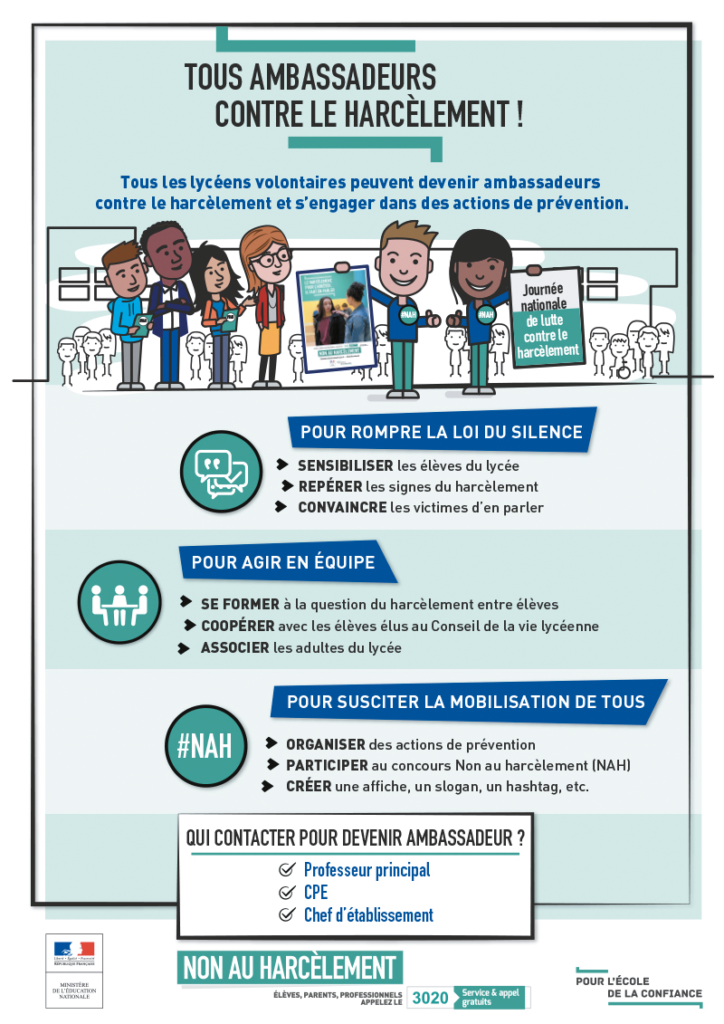

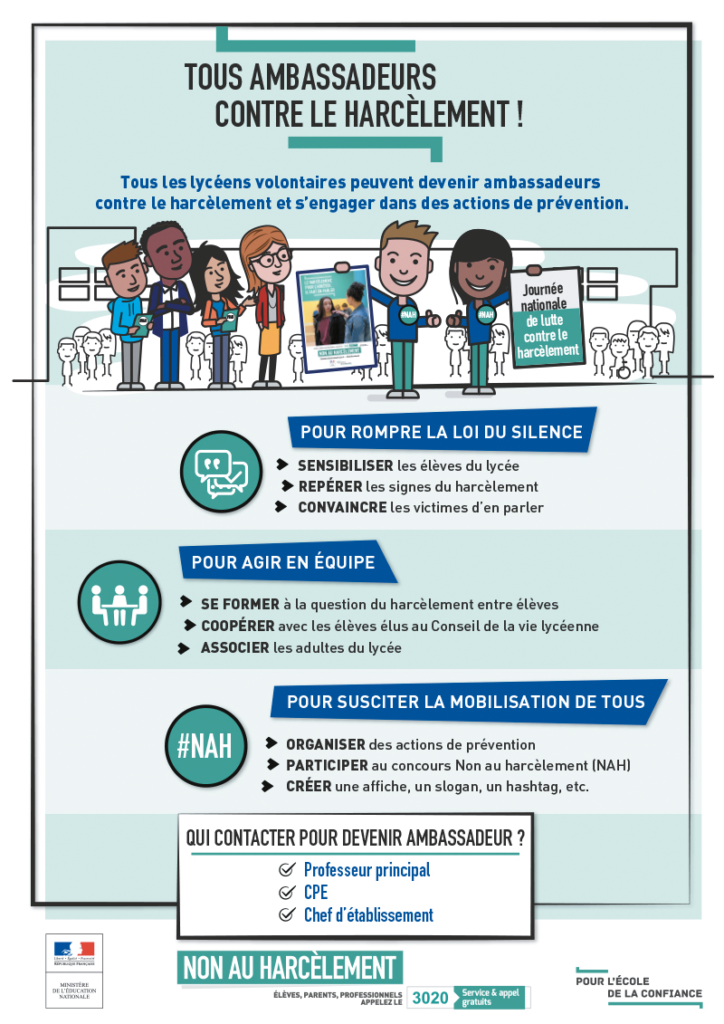

Nous assistons depuis quelques années à une prise de conscience des responsables politiques et de l’opinion publique sur la question du harcèlement scolaire et des dangers liés aux nouvelles technologies, qui ont profondément transformé notre rapport à l’information et à la communication humaine. Dans ce sens, les politiques éducatives impulsées par les établissements scolaires et le Ministère de l’Éducation nationale sont encourageantes, et ont souvent plusieurs entrées possibles : les Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), des partenariats avec certains organismes tels que le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI), la formation des délégués de classe, le déploiement du dispositif des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement… Tous les personnels peuvent et doivent se saisir de cette question, y compris les enseignants dans le cadre de leurs programmes d’enseignement (Éducation aux médias et à l’information, Éducation morale et civique, Accompagnement personnalisé…).

L’objectif de cet article n’est pas de présenter une nouvelle théorie sur le harcèlement, mais de donner des pistes de réflexion et même des conseils pratiques issus de mon expérience de CPE en lycée pour prendre en charge les situations de harcèlement qui peuvent se présenter à nous dans le quotidien de notre établissement et de notre mission éducative auprès des élèves. Avant cela, nous reviendrons néanmoins en amont, mais brièvement, sur la définition du harcèlement scolaire, ses formes et ses acteurs. Nous mentionnerons également quelques idées d’actions concrètes qui peuvent facilement être mises en place au sein d’un collège ou d’un lycée pour sensibiliser les élèves au harcèlement.

Qu’est-ce que le harcèlement scolaire ? Comment se manifeste-t-il ? Quels sont ses acteurs, ses formes et ses conséquences ?

Avant de parler plus avant de « harcèlement scolaire », une remarque s’impose quant à l’emploi du terme « harcèlement ». En effet, combien d’élèves ou même d’adultes se disent « harcelés » par leur professeur, leur supérieur hiérarchique, un voisin ou leurs parents ? La plupart du temps, ce terme est employé à mauvais escient pour désigner des situations qui peuvent certes être ressenties comme désagréables, mais qui ne relèvent pas à proprement parler ou juridiquement parlant de « harcèlement ». Il faut savoir en effet que ce terme juridique désigne, en droit, un délit inscrit dans le Code pénal, passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. Il en résulte, dans les faits, que seul un juge est habilité à qualifier des faits de « harcèlement ». Il convient donc d’employer ce terme avec la plus grande précaution et donc de distinguer ce qui relève d’une « embrouille » entre élèves (chamailleries, altercation verbale ou physique isolée, bousculade), de ce qui relève du « harcèlement » propre.

Pour éviter tout abus de langage ou erreur d’appréciation, il est donc essentiel de disposer d’une définition claire et précise de ce qu’est le harcèlement. Ainsi, selon Dan Olweus*, « un élève est victime de harcèlement lorsqu’il est soumis de façon répétée et à long terme à des comportements agressifs induisant une relation d’asservissement psychologique qui se répète régulièrement, amenant des sentiments de peur et/ou de honte ». Les situations de harcèlement scolaire sont toutes différentes, et souvent complexes, mais elles comportent toutes cependant quelques caractéristiques communes : répétitivité, mise à l’écart de la victime, rapport de force. Il n’est pas nécessaire en outre que ces trois caractéristiques soient réunies pour que le harcèlement soit néanmoins constitué. Même s’il est statistiquement plus fréquent au collège et dans les écoles primaires qu’au lycée*, tous les enfants, quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine sociale ou ethnique ou autre, peuvent, à un moment ou à un autre de leur scolarité, être confrontés au harcèlement. Selon les enquêtes de l’Unicef et de l’Observatoire international de la violence à l’école, la prévalence estimée du harcèlement à l’école est de l’ordre de 10 %, soit un enfant sur dix, et s’étalonne de la façon suivante : 12 % des écoliers de cycle 3, 10 % des collégiens et 3 à 4 % des lycéens. Ces données n’ont qu’une valeur indicative. En effet, d’une part les faits de harcèlement scolaire ne sont pas tous connus ou déclarés, et, d’autre part, il peut exister un écart important entre le pourcentage d’élèves qui se disent victimes de harcèlement (perception) et le pourcentage de victimation réelle*.

Le harcèlement, qui est de nature multiforme (moral, physique et social), implique l’intervention de trois acteurs différents : le ou les auteurs, la victime, et les témoins. Dans cette relation triangulaire, le rôle des témoins ne saurait être négligé ou sous-estimé au motif qu’il n’y a pas de harcèlement sans témoins : en effet, le harcèlement se passe rarement dans l’intimité d’une relation duelle. Au contraire, il y a toujours une sorte de « mise en scène » au cours de laquelle l’élève harceleur se donne « en spectacle » devant ses pairs en humiliant une victime. Le rôle de témoin possède souvent un spectre assez large, allant du témoin-suiveur qui encourage par son attitude le harcèlement (applaudissements…), au témoin-défenseur qui tente d’apporter son soutien à la victime, en passant par le témoin-outsider qui, lui, reste dans une posture de spectateur passif. Souvent, les témoins, quel que soit leur rôle, n’osent pas intervenir de peur d’être à leur tour harcelés ou exclus du groupe auquel ils pensent appartenir et dont le leader n’est autre, souvent, que l’élève harceleur. Parfois, les rôles de victime et de bourreau, auxquels on peut ajouter celui de sauveur, ont déjà été distribués et sont pleinement assumés. Ces jeux psychologiques auxquels s’adonnent ces trois types de participants ont d’ailleurs été formalisés par Stephen Karpman au travers du concept de « triangle dramatique1 ». En fonction de son rôle dans l’échange ou la relation, chaque participant adopte une série de comportements et de réactions bien codifiés : le bourreau ou persécuteur domine autrui dans le but de canaliser ses peurs et souffrances ; la victime, impuissante, cherche à dominer en apitoyant les autres ; le sauveur vole au secours de la victime et assoit sa domination en se rendant indispensable. Selon cette théorie, si un individu endosse un des rôles du triangle dramatique, alors les réactions en chaîne se déclenchent automatiquement. Il est donc important, dans le contexte d’un harcèlement, de casser cette spirale infernale dans laquelle les élèves sont enfermés. Chacun doit en effet reprendre son rôle d’élève, et la relation d’égalité doit être restaurée.

Il faut rappeler d’autre part qu’il n’y a pas en soi de profils-types de victimes ou d’auteurs de harcèlement. Cependant, il existe des facteurs de risque et des constantes au niveau de la personnalité et dans les histoires de vie des enfants harcelés et harceleurs. Ainsi, les élèves harcelés sont souvent des enfants solitaires, introvertis et pacifiques. Ces enfants, qui sont à la fois en manque de confiance et porteurs d’une différence visible, manquent souvent d’estime de soi. Ils sont inquiets à l’idée de déplaire ou de décevoir, et sont donc plus volontiers soumis. Les parents des enfants harcelés sont des parents généralement anxieux et protecteurs. D’autre part, les élèves harcelés le sont souvent lorsqu’ils traversent des épreuves de vie (divorce des parents, deuil, maladie, déménagement, rupture, changement d’établissement). Ces événements extérieurs peuvent fragiliser l’adolescent et le rendre ainsi plus vulnérable.

De même, il existe des constantes ou des facteurs de risque chez les élèves harceleurs. Ces enfants sont souvent dénués d’empathie et ont un rapport à l’autre fondé sur la domination et le conflit. Ils ont souvent besoin d’être au centre de l’attention et d’être admirés, c’est pourquoi ils essaient par tous les moyens d’accéder au statut de meneur. Sur le plan familial, les parents des enfants harceleurs sont des parents généralement débordés et peu cadrants. L’enfant a pris le pouvoir sur ses parents et impose ses propres règles à la maison, schéma qu’il transpose à l’école par pur mimétisme. Les élèves harceleurs font souvent face à des carences affectives ou éducatives, et ont des difficultés à gérer un conflit intérieur ou familial (divorce, recherche d’identité, blessure narcissique…). Qu’ils soient harcelés ou harceleurs, il faut garder à l’esprit que ce sont des enfants en grande souffrance humaine et psychologique, qui ont besoin d’une prise en charge rapide et globale.

Dans les situations de harcèlement avéré, auteur et victime entretiennent une relation extrêmement polarisée, qui s’articule autour d’un rapport de domination et de soumission poussé à l’extrême. Aussi, la notion de harcèlement est très liée à celle de discrimination : très souvent, le harcèlement naît de la perception d’une différence chez l’autre qui est intériorisée comme négative, dérangeante ou menaçante pour sa propre identité ou celle du groupe. De fait, l’élève harcelé est souvent porteur d’une différence (cheveux roux, couleur de peau, oreilles décollées, obésité, orientation sexuelle, milieu social…) perçue négativement par le ou les auteur(s) de harcèlement car susceptible de remettre en cause l’image et les valeurs du groupe, et donc sa stabilité. Cette différence polarise alors toute l’attention de l’élève harceleur et des témoins, et c’est dans ce contexte que se met en place le processus de harcèlement. Celui-ci peut prendre des formes multiples : moqueries, brimades, insultes, bousculades, violences physiques, racket, chantage, menaces, intimidations… Dans ma pratique de CPE, j’ai cependant souvent observé que le harcèlement était surtout présent sur le plan psychologique, même si les autres formes de violences, notamment physiques, ne peuvent être exclues. Force est de constater d’ailleurs que le harcèlement survient généralement dans un contexte de fragilité personnelle chez la victime (problématique familiale, événement extérieur, rupture amoureuse…).

Certains spécialistes, comme Nicole Catheline* , ont tenté d’identifier les causes pouvant expliquer l’augmentation ressentie des harcèlements scolaires. Cette pédopsychiatre auprès d’élèves en difficulté et formatrice pour les enseignants, avance deux hypothèses : la pression scolaire de plus en plus croissante avec l’emprise des diplômes d’une part, et d’autre part le renoncement de beaucoup d’adultes, qu’ils soient parents ou enseignants, à apprendre aux enfants à vivre en groupe avec leurs différences. Les actions de prévention, pour être efficaces, doivent donc agir également sur ces deux facteurs.

Les conséquences du harcèlement peuvent être très graves, au premier chef pour la victime, mais aussi pour les auteurs. Ces conséquences sont autant de signes qui doivent alerter la communauté éducative et les parents. Parmi les conséquences les plus fréquentes : souffrance psychologique, décrochage scolaire, problèmes de santé, conduites à risques, troubles alimentaires, échec scolaire, problèmes relationnels, dépression, suicide… Une prise de poids brutale et inexpliquée, des absences perlées, un désinvestissement de l’élève dans sa scolarité, un comportement et des idées suicidaires, des somatisations multiples et répétées sont des signes qui n’indiquent pas obligatoirement qu’un élève est harcelé, cependant ils doivent attirer notre attention car ils révèlent un mal-être important dont la cause doit être recherchée. Le harcèlement, parce qu’il s’inscrit dans la durée, peut laisser des traces plus ou moins durables chez la victime, ou avoir des conséquences qui peuvent se déclarer des années plus tard et même parfois se poursuivre dans la vie adulte. Souvent, un élève qui a été harcelé reste fragile psychologiquement. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le mot « harcèlement » renvoie étymologiquement à la « herse », cet outil agricole qui fouille la terre pour la travailler avant de semer. L’origine du mot exprime donc bien à la fois cette idée de répétition et de traces profondes.

Quelles actions peuvent être mises en place en interne pour prévenir et lutter contre le harcèlement à l’école ?

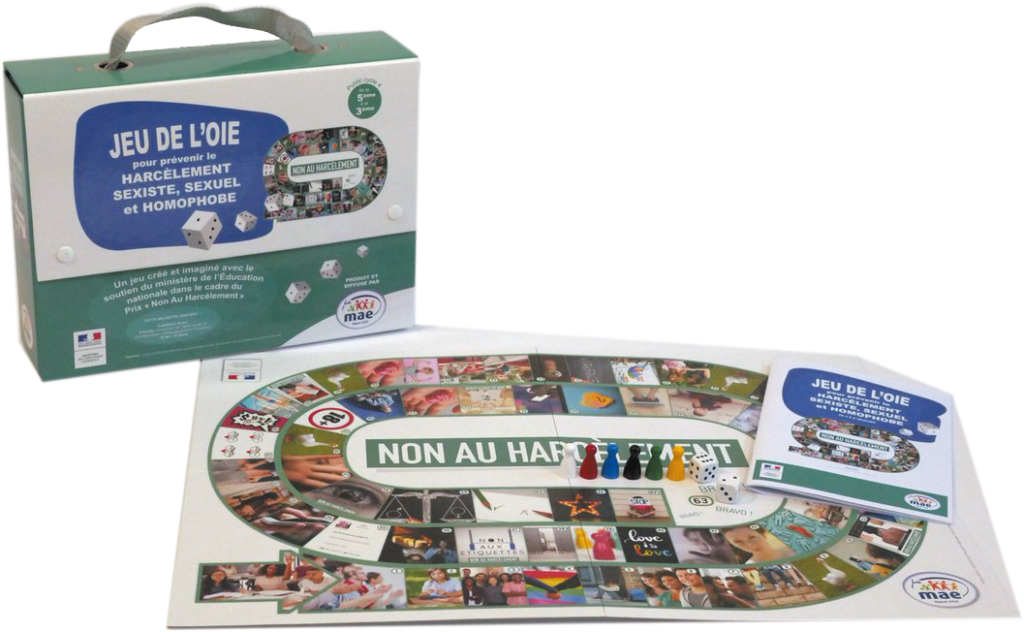

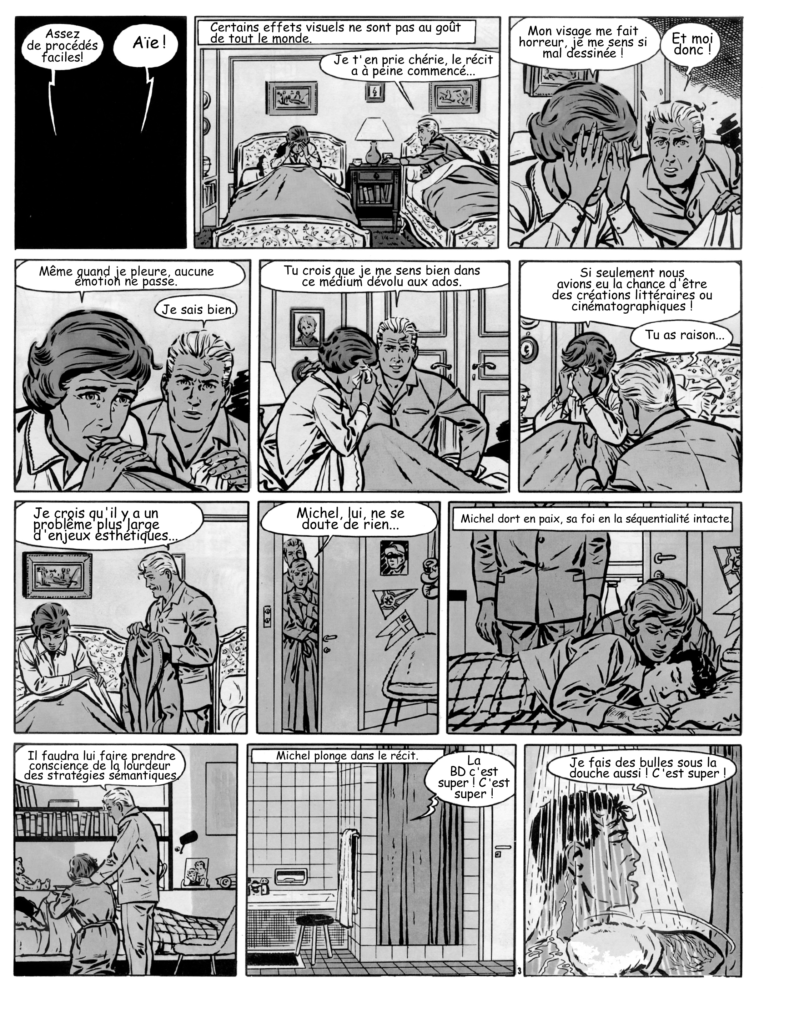

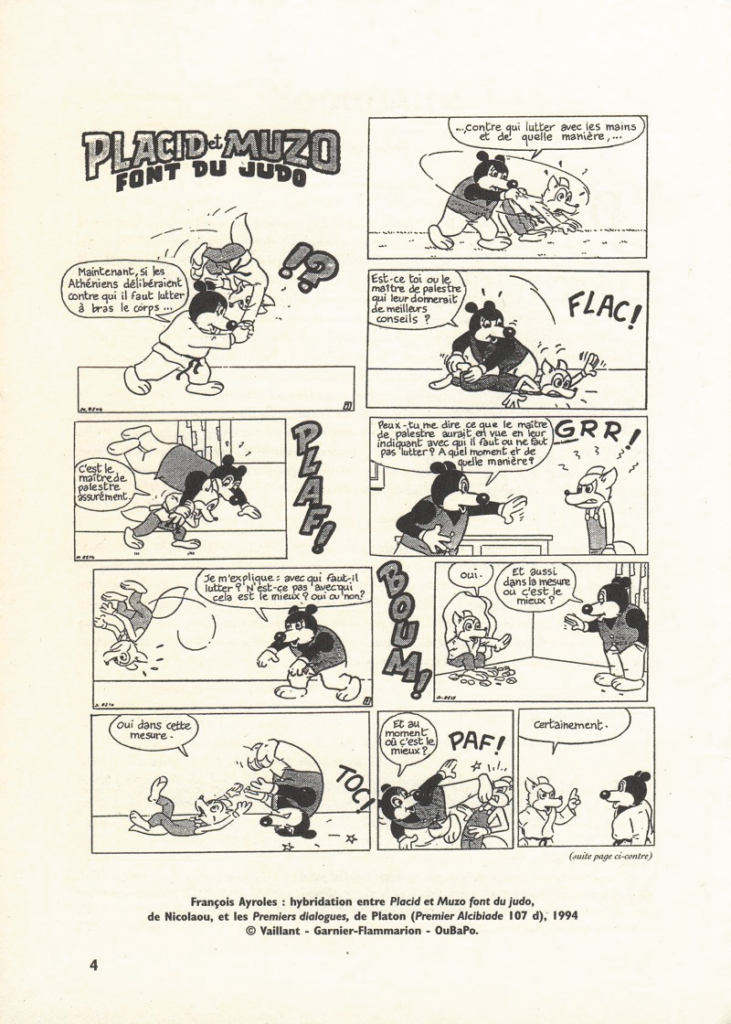

Que ce soit à l’école, au collège, ou au lycée, les actions de sensibilisation en direction des élèves sont indispensables pour lutter contre ce phénomène. Le potentiel d’actions est très large : organisation de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école (premier jeudi du mois de novembre), formation des délégués de classe, intervention de partenaires extérieurs (ambassadeurs lycéens contre le harcèlement, référent police, juriste…). Il est également possible de faire réfléchir les élèves sur la question du harcèlement dans le cadre d’un enseignement, d’une séance au CDI, d’une heure de vie de classe, d’un débat en EMC ou d’un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) au collège. Les possibilités sont nombreuses. Les élèves et les personnels volontaires pour s’engager dans une action peuvent s’appuyer sur le site « Non au harcèlement » où de nombreuses ressources adaptées à un public de collégiens ou de lycéens sont proposées (affiches, vidéos, guides, cahiers d’activités…). Il peut s’agir de demander aux élèves d’élaborer une affiche, de créer une bande dessinée, d’écrire un article pour le journal du lycée ou, comme l’ont fait les élèves de 2de professionnelle Gestion-administration du lycée Jean Zay l’année dernière, de réaliser une vidéo dans le cadre du prix « Non au harcèlement2 ». Avec des collégiens ou des lycéens, il est fortement conseillé d’aborder la problématique du cyberharcèlement. En effet, la plupart des situations de harcèlement en collège ou en lycée naissent ou se développent sur les réseaux sociaux. Il est donc important de former les élèves au bon usage des réseaux sociaux et à la protection de leurs données. Du point de vue des actions, deux options sont donc possibles : soit rendre les élèves acteurs d’un projet de prévention en direction de leurs pairs, soit les mettre en situation de formation en invitant des partenaires extérieurs.

Il est également important de sensibiliser les parents d’élèves pour qu’ils sachent repérer le plus tôt possible les signes d’alerte chez leur enfant. Il s’agit bien sûr de leur expliquer ce qu’est le harcèlement scolaire et de souligner l’importance d’être à l’écoute des modifications brutales de comportement de leur enfant : refus d’aller à l’école, difficulté à se lever le matin, isolement, maux de ventre à répétition, problèmes de comportement, absences, troubles de l’attention et de la concentration. Il convient aussi de leur expliquer que s’ils pensent que leur enfant est harcelé, ils ne doivent pas intervenir directement auprès des enfants ou des parents concernés. Le premier réflexe qu’il faut leur enseigner est de contacter l’établissement scolaire et de demander à rencontrer rapidement la Direction ou le CPE. Il faut enfin attirer leur attention sur l’usage du web et des réseaux sociaux, et leur rappeler quelques principes de précaution : protéger ses données personnelles en paramétrant ses comptes, ne pas envoyer de photos ou de vidéos de soi, réaliser des captures d’écran en cas de problème… Si l’on veut que les messages de prévention soient entendus et suivis d’effet, il est essentiel que les adolescents entendent le même discours à l’école et à la maison, d’où la nécessité d’impliquer et de sensibiliser également les parents.

D’autre part, si l’on souhaite lutter efficacement contre le harcèlement scolaire, il faut certes mettre en place des actions de prévention en direction des élèves et des parents, mais il faut également apprendre aux élèves à vivre ensemble au sein de la même classe, souvent très hétérogène, et leur apprendre à accepter leurs différences. L’école, en tant que lieu de socialisation et d’apprentissage des relations humaines, doit accompagner les élèves dans la construction de cette compétence sociale qui est loin d’être innée. L’acceptation des différences reste effectivement problématique chez certains élèves. Il est donc nécessaire dans ce contexte de travailler avec les élèves sur la gestion des conflits et des tensions en trouvant d’autres solutions que la violence, de leur apprendre à travailler ensemble et à accueillir l’autre dans sa différence, sans jugement. Il faut ainsi aider les élèves à développer leur sens de l’empathie et à prendre conscience de leurs propres différences pour être en capacité ensuite d’accepter celles des autres (« l’autre est différent mais je le suis tout autant que lui »).

Il y a donc toute une réflexion et une stratégie qui doivent se mettre en place autour de la notion du « vivre ensemble ». Les travaux de groupe, les débats, les projets de classe, les exercices de communication non violente (conseils coopératifs), les heures de vie de classe, les temps de vie collectifs (activités sportives, séances collectives de relaxation) offrent dans ce cadre des perspectives intéressantes.

Quelle prise en charge face à un cas de harcèlement scolaire ?

Les situations de harcèlement, lorsqu’elles sont connues, nécessitent une prise en charge rapide et des réponses adaptées. Face à un cas supposé de harcèlement, l’équipe éducative ne doit pas hésiter à mobiliser toutes les ressources institutionnelles à disposition. Il faut se rappeler, par exemple, que tous les établissements scolaires peuvent prendre l’attache du référent académique ou départemental harcèlement pour obtenir un avis ou des conseils. De même, il existe un « Protocole de traitement des situations de harcèlement dans les collèges et les lycées* » élaboré par le Ministère de l’Éducation nationale. Ce guide, très complet et accessible en ligne, donne des outils et des conseils pour aider à la prise en charge des situations de harcèlement entre élèves.

En nous appuyant sur ce protocole et notre expérience, nous pouvons déterminer les principales étapes à suivre dans la prise en charge d’une situation de harcèlement.

• Recevoir l’élève victime

La toute première étape consiste à recueillir la parole de l’élève victime au cours d’un entretien individuel durant lequel l’adulte doit se montrer disponible. Cet entretien est essentiel car il doit permettre à l’adulte de comprendre la situation et de reconnaître à l’élève son statut de victime. L’adulte prendra soin de conserver une trace écrite de cet entretien pour rendre compte des faits à sa hiérarchie et assurer ainsi le suivi de la situation en cours de traitement. L’entretien doit favoriser la verbalisation et la reformulation : l’élève victime doit mettre des mots sur ce qu’il vit et ressent, et l’adulte doit s’attacher à reformuler les propos de l’élève pour s’assurer d’avoir bien compris et de ne pas basculer dans l’interprétation de faits. La posture de l’adulte et sa méthode d’entretien sont dans ce contexte déterminantes. Il s’agit avant tout d’un entretien d’aide et d’écoute. L’adulte prendra soin de ne pas enfermer l’entretien dans un jeu de questions-réponses ou de multiplier les questions fermées. Cette technique d’entretien, comparable à un interrogatoire, serait en effet synonyme d’insécurité pour l’élève et contraire à l’objectif recherché : l’entretien doit au contraire contribuer à libérer la parole de l’élève et à le mettre en confiance. Il est donc souhaitable de privilégier les questions ouvertes. L’entretien doit permettre à l’adulte de recueillir les éléments suivants : le nom du ou des auteurs et des témoins, la nature des faits (moqueries, chantage, menaces…), leur durée (date à laquelle ont commencé les faits), les lieux où les faits se sont produits (salle de classe, cour, vestiaires, couloirs, cantine…) et les conséquences de ce harcèlement sur l’élève victime. En cas de cyberharcèlement, il convient de demander à l’élève s’il possède des preuves, en particulier des captures d’écran.

Aussi, l’adulte doit être dans une posture d’écoute active et non jugeante : il ne faut sous aucun prétexte faire culpabiliser l’élève, même si l’on estime à certains égards qu’il a eu à un moment ou à un autre une part de responsabilité dans la situation. Avant de mettre un terme à l’entretien, il est important d’apporter son soutien à l’élève et de le rassurer. Il convient de lui expliquer les actions qui vont être mises en place à la suite de l’entretien et lui assurer que l’institution va prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement et le protéger. En fonction de l’état psychologique de l’élève, il peut lui être demandé de rédiger un écrit à la suite de l’entretien. Cet écrit, dont le contenu devra être le plus factuel possible (qui ?, depuis quand ?, où ?, faits ?), n’est pas indispensable en soi, cependant il peut aider l’élève à objectiver la situation et à prendre du recul. Après l’entretien, l’adulte rendra compte des faits au chef d’établissement qui doit être informé régulièrement du suivi de la situation. Suivant la gravité des faits, d’autres acteurs pourront également être sollicités dans la prise en charge de la situation et de l’élève (infirmière scolaire, assistante sociale, psychologue de l’Éducation nationale). Aussi, en cas de danger ou de risque de danger pour les élèves victimes ou auteurs de faits de harcèlement, le chef d’établissement est dans l’obligation soit de transmettre une information préoccupante (IP) au Conseil Départemental, soit d’adresser un signalement au Procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale.

• Recevoir les élèves témoins

Il convient dans un second temps de recevoir les témoins, séparément, quel que soit leur niveau d’intervention ou leur degré de responsabilité dans le harcèlement. Une fois de plus, l’adulte doit conserver une posture éducative : le but de ces entretiens n’est pas de porter un jugement sur l’attitude des élèves, sur leur réaction ou non-réaction face aux faits de harcèlement dont ils ont été témoins, mais bien de progresser dans l’analyse et la compréhension de la situation. L’adulte demandera aux élèves de faire le récit de ce qu’ils ont fait ou observé. Ces entretiens auront également une dimension éducative marquée : il s’agira de rappeler aux élèves l’importance de signaler à l’avenir toute situation anormale au sein de la classe ou de l’établissement et de les rassurer quant aux conséquences pouvant découler d’une telle initiative. Si les élèves ne se confient pas aux adultes, c’est parce qu’ils craignent le plus souvent des représailles, ou parce qu’ils subissent des pressions extérieures. Il est donc pertinent de les rassurer.

• Recevoir l’élève auteur

Après avoir mené les entretiens avec la victime et les témoins, il convient à présent de recevoir l’élève auteur de harcèlement. Il faut, en début d’entretien, informer l’élève que l’un de ses pairs s’est plaint de violences répétées sans donner davantage de précisions. En effet, l’élève doit être en mesure de s’exprimer librement selon le principe du contradictoire. Dans ce sens, l’adulte veillera à ne pas suggérer de réponses à l’élève ou à le contredire constamment. Il est possible que l’élève nie tout en bloc ou minimise les faits. Quel que soit le degré de reconnaissance des faits, il est important de reposer fermement le cadre éducatif et de demander à l’élève de mettre fin immédiatement au harcèlement. La demande de l’adulte doit être claire et ferme et s’appuyer sur le règlement intérieur. L’élève doit ensuite être informé des mesures éducatives et disciplinaires qui pourront être mises en œuvre à l’issue de l’entretien (convocation de la famille, sanctions). Si l’élève ne semble pas prendre conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il importe alors de lui rappeler que le harcèlement est un délit et que, dans ce contexte, les parents de l’élève victime sont en mesure de porter plainte. Il ne s’agit pas en soi de judiciariser l’affaire, ce qui n’est pas notre rôle, mais de donner des arguments à l’élève pour parvenir à une prise de conscience réelle, sans quoi il recommencera. À l’issue de l’entretien, il s’agira donc de vérifier que l’élève a bien compris le changement d’attitude qui est attendu de lui.

Si plusieurs élèves sont auteurs, ces derniers seront reçus séparément selon le même protocole.

• Recevoir les familles

Dès lors que les élèves ont été reçus en entretiens individuels, il importe de recevoir les familles, en priorité les parents de l’élève victime et ceux de l’élève ou des élèves auteur(s). Le dialogue qui se met en place entre l’établissement et les familles est essentiel, et permet de les associer pleinement au traitement de la situation dans une logique de co-éducation.

Les parents de l’élève victime doivent être informés de la situation, ainsi que des mesures qui ont été prises par l’établissement. Il est important également de les informer de leurs droits. Les parents ont effectivement la possibilité de déposer une main courante ou d’effectuer un dépôt de plainte. Le rôle du chef d’établissement (ou de son représentant) dans le contexte de ce rendez-vous est de rassurer les parents en leur garantissant la protection de leur enfant. Ce rendez-vous peut être également l’occasion de leur proposer de rencontrer l’assistante sociale pour être accompagnés dans leurs démarches. De même, l’aide de l’infirmière scolaire ou de la psychologue de l’Éducation nationale peut également s’avérer précieuse dans un contexte de souffrances psychologiques.

Quant aux parents de l’élève auteur, ils devront également être informés de la situation. Il conviendra de leur expliquer les conséquences des actes de leur enfant sur l’élève victime. Les parents devront être informés des sanctions encourues par leur enfant au regard du degré de gravité du harcèlement (blâme, mesure de responsabilisation, conseil de discipline…).

• Et après… ?

Lorsque l’on estime que la situation est stabilisée, il s’agira de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement adaptées en direction de l’élève victime, mais aussi de l’élève ou des élèves auteur(s). Les équipes éducatives devront être informées de la situation afin de rester en état de veille et de vigilance.

Les élèves pourront être orientés, après accord de leurs parents, en fonction de la situation, vers l’infirmière scolaire, le CPE, l’assistante sociale ou la psychologue de l’Éducation nationale. Il est également possible d’orienter les élèves vers un lieu d’accueil et d’écoute extérieur à l’établissement, comme la Maison des adolescents (MDA) ou un Centre médico psychologique (CMP). Quelle que soit l’option choisie, un suivi régulier de ces élèves doit impérativement se mettre en place et se prolonger autant que nécessaire. Parallèlement à ces mesures de suivi, il peut être pertinent de mener des actions de prévention dans la classe où le harcèlement a eu lieu en faisant appel à des partenaires extérieurs (référent police ou gendarmerie, BPDJ, ambassadeurs lycéens contre le harcèlement, référent harcèlement, magistrat, formateurs CLEMI en cas de cyberharcèlement, équipes mobiles de sécurité…) ou en mobilisant à l’interne des personnels ressources au sein de l’établissement (CPE, infirmière, assistante sociale).

Face au harcèlement scolaire, tous les acteurs du système éducatif doivent se mobiliser pour lutter contre ce phénomène. Chacun à son niveau doit se sentir concerné et pouvoir s’impliquer dans la lutte contre le harcèlement. Les actions de prévention menées dans les établissements scolaires sont indispensables, cependant il convient également de mener une réflexion sur les stratégies à mettre en place pour apprendre aux élèves à mieux vivre ensemble en les aidant à accepter leurs différences et à trouver d’autres réponses que la violence dans les situations de tensions et de conflits. La prévention du harcèlement scolaire passe en effet par des actions de sensibilisation en direction des élèves et des familles, mais aussi en agissant sur le climat de classe.

Le Comité de Vie Lycéenne (C.V.L.), également animé par Yohan Haquin, a invité au lycée Jean Zay Noémya Grohan le 18 avril 2018. Les élèves de Seconde professionnelle qui participent au prix « Non au harcèlement », les neuf ambassadeurs contre le harcèlement et un parent d’élève assistent à la rencontre.

Le Comité de Vie Lycéenne (C.V.L.), également animé par Yohan Haquin, a invité au lycée Jean Zay Noémya Grohan le 18 avril 2018. Les élèves de Seconde professionnelle qui participent au prix « Non au harcèlement », les neuf ambassadeurs contre le harcèlement et un parent d’élève assistent à la rencontre.

Le cycle L’Épreuve de James Dashner débute avec Le Labyrinthe, son premier volume, dans lequel un adolescent, Thomas, se réveille dans un lieu inconnu qui s’avère justement être… un labyrinthe. S’apercevant qu’il n’y est pas seul, il rejoint un groupe de jeunes, présents pour certains depuis plusieurs années. Ceux-ci se sont organisés en société et ont mis en place une méthode pour tenter de trouver une issue. C’est ainsi que Thomas intègre l’équipe des coureurs qui s’activent tous les jours dans les couloirs, en échappant aux araignées mécaniques géantes, pour tenter de dessiner un plan de leur prison.

Le cycle L’Épreuve de James Dashner débute avec Le Labyrinthe, son premier volume, dans lequel un adolescent, Thomas, se réveille dans un lieu inconnu qui s’avère justement être… un labyrinthe. S’apercevant qu’il n’y est pas seul, il rejoint un groupe de jeunes, présents pour certains depuis plusieurs années. Ceux-ci se sont organisés en société et ont mis en place une méthode pour tenter de trouver une issue. C’est ainsi que Thomas intègre l’équipe des coureurs qui s’activent tous les jours dans les couloirs, en échappant aux araignées mécaniques géantes, pour tenter de dessiner un plan de leur prison.

Survivre de Jeanne Bocquenet-Carle suit un procédé similaire. Le lecteur est amené à suivre le parcours de sept jeunes (deux enfants et cinq adolescents), alors que les adultes ont soudainement disparu. Pour se mettre en sécurité, le petit groupe devra affronter bandes armées, intempéries et animaux sauvages. Si le résumé de ce roman ressemble à celui de nombreux autres, ce texte présente tout de même une particularité dans l’environnement proposé : l’aventure se déroulant en Bretagne, l’autrice a pu distiller des éléments issus des légendes celtiques.

Survivre de Jeanne Bocquenet-Carle suit un procédé similaire. Le lecteur est amené à suivre le parcours de sept jeunes (deux enfants et cinq adolescents), alors que les adultes ont soudainement disparu. Pour se mettre en sécurité, le petit groupe devra affronter bandes armées, intempéries et animaux sauvages. Si le résumé de ce roman ressemble à celui de nombreux autres, ce texte présente tout de même une particularité dans l’environnement proposé : l’aventure se déroulant en Bretagne, l’autrice a pu distiller des éléments issus des légendes celtiques.

Enfin, j’ai beaucoup aimé le roman Changement de famille, d’Elenore Cannone. Des enfants qui ne supportent plus leur famille décident de jouer à un jeu étonnant : échanger leurs familles pendant quelques jours ! Perso, je n’aimerais pas… et d’ailleurs, au bout d’un moment, ils s’aperçoivent que ce n’est pas forcément si simple, et ce simple jeu les fait finalement beaucoup réfléchir. »

Enfin, j’ai beaucoup aimé le roman Changement de famille, d’Elenore Cannone. Des enfants qui ne supportent plus leur famille décident de jouer à un jeu étonnant : échanger leurs familles pendant quelques jours ! Perso, je n’aimerais pas… et d’ailleurs, au bout d’un moment, ils s’aperçoivent que ce n’est pas forcément si simple, et ce simple jeu les fait finalement beaucoup réfléchir. »