Du Club Réflexion Utile au Ciboulot

Créé pour que les joueurs d’échecs ne perdent pas leurs acquis, le club Échecs s’est d’abord tenu en autonomie dans la petite salle annexe du CDI. Il est très vite apparu que l’image de joueurs d’échecs silencieux et penchés sur leurs plateaux était assez inappropriée ! J’ai donc dû fermer le CDI pour me rapprocher des joueurs. N’étant pas joueuse d’Échecs moi-même, j’ai intégré progressivement d’autres jeux, en commençant par l’Awalé. Des bénévoles se sont ajoutés à l’équipe pour encadrer le pôle Échecs, ce qui m’a permis de créer deux groupes, chacun avec son espace et ses jeux. Ce club « jeux de stratégie », baptisé CRUC (Club Réflexion Utile au Ciboulot) pour ne pas lui donner une image trop sélective, existe toujours ; il a lieu une fois par semaine pendant 1 h 30, et le CDI reste ouvert aux lecteurs qui sont nombreux à venir le midi.

Me trouvant désormais avec des jeux en quantité importante, j’ai eu assez vite l’idée de m’en servir dans des projets de création d’exposés avec les classes ; les élèves de la SEGPA que j’avais en projet à l’année, mais aussi ceux de 6e, en lien avec les cours d’Histoire (jeux historiques du Moyen Âge, romains ou égyptiens), ou en vie de classe avec un enseignant de mathématiques, autour de jeux de logique et de chiffres.

En 2008, j’ai fait l’essai d’autoriser quelques jeux (les moins bruyants) sur les deuxièmes demi-heures d’étude, d’une gestion souvent difficile. Parmi mes élèves, beaucoup sont de faibles lecteurs, et nous avons une section SEGPA de 7 classes avec des élèves pour qui la fréquentation d’une bibliothèque ne va pas de soi ; les laisser jouer quand leur concentration commence à baisser s’est assez vite imposé comme une nécessité, une vraie soupape, que je n’arrêterais pour rien au monde. Le P’tit CRUC était né.

Les jeux sont devenus un outil parmi d’autres (l’espace audio, la méditation…) pour que chacun trouve sa place au CDI et s’y sente bien. Cela permet aussi d’intégrer les externes, qui ne participent à aucun club du midi.

Afin que les élèves sachent jouer avant de venir sur les heures d’étude, il est apparu indispensable de les initier de manière obligatoire, donc pendant les cours. Ainsi, on joue sur les heures de projet CDI en début d’année, en 6e et dans toutes les classes qui introduisent de nouveaux élèves (4e SEGPA, ULIS). C’est un moyen important d’intégration, qui facilite ensuite la gestion des heures d’étude.

De fil en aiguille, nous nous sommes mis à jouer de plus en plus, à de plus en plus de jeux différents, dans des situations pédagogiques de plus en plus variées. La dernière nouveauté est le tournoi de Dao CM2-6e lors de la visite des CM2. Toutes ces utilisations du jeu sont inscrites dans le projet pédagogique du CDI, ce qui leur confère une légitimité élargie sur les moments de vie scolaire autonome. Les élèves ayant appris à jouer à des jeux en cours, avec des objectifs pédagogiques affichés, il est logique qu’ils puissent ensuite jouer en autonomie au CDI. Cela devient un prolongement pédagogique, pas un loisir.

Les joueurs

Au début, quand j’ai autorisé les élèves à jouer aux Échecs ou à l’Awalé sur les heures d’étude, le regard des collègues et de l’administration a pu être dubitatif, au mieux, parfois désapprobateur. Pourtant, à la même époque, combien de CDI autorisaient les jeux en ligne, d’Échecs ou d’autres beaucoup moins pédagogiques, sans état d’âme ni frémissement ? Le numérique semblait tout autoriser… J’ai introduit dans les activités de fin d’heure une guitare, un espace méditation et des Lego technic®, sans que ces nouvelles activités n’apparaissent jamais bizarres ou déplacées. Au fil des années, les jeux sérieux, puis les escape game sont entrés dans les mœurs pédagogiques. Mais les jeux avec plateau et joueurs attablés font encore froncer les sourcils.

Pour parer la critique des collègues et des parents qui voient d’un mauvais œil des élèves venir jouer s’ils n’ont pas fait leur travail, nous avons mis en place avec ma collègue CPE le suivi des élèves ayant eu un avertissement travail lors du conseil de classe. Le fait que le suivi soit assujetti à une décision du conseil de classe évite les demandes individuelles des collègues. Quand des élèves n’arrivent pas à gérer la liberté qui leur est donnée de travailler ou jouer sur les heures d’étude, l’adulte intervient pour vérifier si le travail est fait. De mon côté, je me contente de demander sans aller jusqu’à vérifier, mais souvent, si les collègues jouent le jeu, je sais que tel ou tel projet est en cours, tel livre à lire, et je peux inciter. Le cas échéant on limite ou conditionne le jeu à une lecture ou un travail.

Du côté des élèves, le regard sur un CDI où l’on joue est également délicat à gérer. Je veille à ce que les règles de vie rattachées aux jeux soient les mêmes que pour la lecture (pas plus de deux, pas de spectateurs, uniquement de la stratégie). Même avec ces précautions, et alors que le club Jeux de stratégie a lieu un midi par semaine depuis de longues années (avec pancarte géante dans le couloir), et qu’il n’est pas autorisé de jouer le midi en dehors de ce jour officiel, il n’y a guère de midi où des élèves ne tentent : « Y’a pas les jeux ? ». Souvent assorti d’un : « Tu vois, je te l’avais dit ». Partez du principe que même si les choses sont claires, et ancrées dans les habitudes, il y aura toujours des tentatives de détournement, de « toujours plus » !

Jouer au CDI, oui mais… les points de vigilance

Quelques précautions sont certainement à prendre pour que tout se passe bien, c’est-à-dire pour que cela apporte un plus au fonctionnement du CDI, sans nous occasionner du travail supplémentaire, mais, au contraire, en nous libérant du temps et en nous protégeant du stress, tout en évitant le brouillage de l’image du lieu. Les règles d’usage et les types de jeux doivent être réfléchis pour couper court à toute confusion. Jouons au QQOQCCP.

Qui ?

Dans notre établissement, beaucoup d’adultes gravitent autour des jeux : le professeur documentaliste, quatre autres professeurs et trois bénévoles pour les clubs. Et les collègues sont souvent partants pour des projets intégrant des jeux. Je ne suis donc pas seule au milieu de tous ces plateaux !

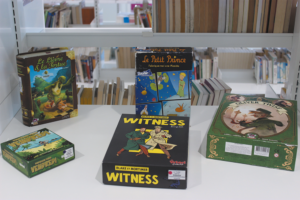

Quoi ? Quels jeux ?

Il y en a beaucoup dans les armoires, mais certains sont plus faciles ou plus intéressants à exploiter pédagogiquement. Tous ont comme point commun de la stratégie, même très légère (pour les différencier des jeux du Foyer), deux adversaires maximum, des règles rapides à apprendre, faciles à expliquer, des parties courtes, voire très courtes.

L’idéal est qu’ils soient aussi faciles à fabriquer pour en avoir plusieurs du même type, et que les pions soient faciles à remplacer. Seule exception, l’acquisition de jeux d’Échecs et d’Awalé en grand nombre nous a permis de faire jouer deux classes en même temps, pour des jeux impossibles à reproduire. Jouer à l’Awalé avec des boîtes à œufs et des haricots, ce n’est vraiment pas pratique !

J’exclus les jeux de hasard et les jeux de cartes, même s’il y a de la stratégie, pour les trop grands risques de confusion avec l’ambiance « Foyer ». Cela clarifie l’identité du CDI : quoi qu’il arrive, on y réfléchit.

On peut classer les jeux utilisés en plusieurs catégories : jeux traditionnels (Échecs, Dames, Tangram), jeux du monde entier (Dao, Awalé), jeux historiques (Puluc, Vingt cases, Jeu du moulin…), jeux mathématiques (Shut the box et sa version papier le Zeppelin, Tumble Dice…). J’ai récemment ajouté des jeux de lettres, qui sont utilisés en club, encadrés par un professeur, une fois par semaine, et à l’occasion de projets spécifiques.

Où ?

Dès lors qu’on fait jouer des élèves dans le même espace que celui qui est utilisé pour le « CDI classique », il y a risque de confusion. J’ai la chance d’avoir des locaux qui permettent de séparer plusieurs espaces, et de ranger les jeux facilement. La salle annexe sert le midi pour les clubs (jeux mais aussi dessin ou Lego), ce qui limite les confusions quand l’ambiance est plus festive. Si nous jouons dans la salle principale du CDI, c’est avec des bénévoles le midi, ou lors des heures d’étude pour le P’tit CRUC aux mêmes places et avec les mêmes règles de vie que pour tous les autres élèves présents et les autres activités. Lire ou jouer, c’est pareil.

Il m’arrive aussi de jouer à d’autres jeux de société que de stratégie avec les élèves, mais c’est au Foyer, dans le cadre du club jeux que j’encadre une fois par semaine. J’y ai ma casquette prof, mais pas prof doc.

Quand ?

Dans l’ensemble du collège, les jeux sont très présents. On joue :

– au Foyer à chaque heure d’étude ; nous avons d’ailleurs exclu le babyfoot pour privilégier les jeux de société, les Kapla, les Lego ;

– au Foyer deux midis par semaine, encadrés par des professeurs ;

– en club mathématiques un midi par semaine, encadré par un professeur.

Au CDI, on joue :

– deux midis par semaine, une fois avec des jeux de stratégie, une fois avec des jeux de lettres.

– sur chaque deuxième demi-heure des heures d’étude (en autonomie, deux au maximum, à la condition de savoir déjà jouer), ce qui permet aux élèves qui ont du mal à lire ou à travailler pendant une heure d’être parfaitement intégrés, sans risquer une fin d’heure difficile, souvent synonyme d’atmosphère tendue et parfois de punitions.

– en cours, très souvent : avec les nouveaux élèves de 6e ou de la SEGPA, en cours de mathématiques, d’Histoire. Ces initiations obligatoires permettent aux élèves de jouer ensuite au Foyer, au CDI, avec des CM2 en tournoi, avec des élèves parfois qu’ils ne connaissent pas. Il naît une sorte de culture commune du jeu. Il m’arrive d’aller chercher des « grands » en étude quand je fais des initiations 6e, pour m’épauler dans l’apprentissage. Ce sont des moments assez magiques.

Comment ?

Quand on est en cours, je pilote. Sur les temps de vie scolaire (midi et heures d’étude), les élèves sont autonomes. Le midi, je suis à leur disposition pour leur apprendre des nouveaux jeux ou répondre à leurs questions, mais sur les heures d’étude, l’autonomie est de rigueur pour me permettre de travailler en parallèle, et aux élèves non joueurs de lire ou travailler. Une fois le signal de la demi-heure donné, il faut donc s’installer et ranger seuls, rester silencieux, à deux sans spectateur, et c’est non négociable. Si les élèves ne se sont pas occupés la première demi-heure, pas de jeu. Il faut prévoir l’espace de rangement, avec une organisation très carrée et bien signalée, qui permet d’éviter que l’espace dégénère. Les bêtises sont faites quand ils empilent et balancent les jeux au lieu de les ranger, donc quand l’espace n’est plus lisible. Mieux c’est rangé, mieux ils rangent.

Qui dit élèves autonomes dit nécessairement accepter quelques disparitions/vols de pions. Je crois qu’il ne faut pas se focaliser dessus. Comme pour les « pertes » de livres, pour qu’un grand nombre profite des bénéfices d’une organisation conviviale et responsabilisante, tout en étant libératoire pour moi (je peux faire autre chose pendant ce temps !), il faut accepter quelques désagréments.

Combien ?

Sur les moments de vie scolaire, le temps de jeu est limité à 30 minutes, et le nombre de joueur n’excède pas deux, parce que c’est la règle par ailleurs au CDI. La seule exception le midi est le Chromino, pour ne pas laisser le 3e élève d’un trio tout seul.

Pourquoi ?

On se doute que tout cela n’est pas mis en place pour quelques bénéfices réduits, et cela vaut la peine de détailler les multiples plus-values.

Les bénéfices

Les mauvaises raisons

Je crois qu’il faut rester humble sur les bienfaits didactiques des jeux. On lit beaucoup de choses sur les vertus éventuelles des Échecs, et des plans d’intégration des Échecs en classe sont périodiquement ressortis des cartons.

André Tricot, dans ses conférences et ses écrits, rappelle souvent qu’« apprendre à jouer aux Échecs permet de savoir mieux jouer aux Échecs ». Dans une thèse de 20021, Michel Noir précise que s’il a observé que jouer aux Échecs permet d’augmenter les compétences intellectuelles et la réussite scolaire, c’est à des conditions très précises, si des activités pédagogiques sont créées spécifiquement et durablement pour créer le transfert.

Pour ma part, quand je lis que les Échecs, comme le sport, permettraient le transfert naturel du respect des règles en société, je ne peux m’empêcher de penser qu’ils n’ont pas dû beaucoup fréquenter de clubs jeux, ni de collèges à sections sportives ! Les joueurs et les sportifs sont des ados comme les autres, heureusement pour eux.

Après des années d’observation, la seule chose évidente, c’est que jouer les rend plus calmes quand ils jouent, mais que cela n’augure aucunement de leur calme au cours d’après, ni de leur capacité à être calme au CDI le lendemain. On peut juste remarquer (et leur faire remarquer !) que quand ils jouent, ils sont calmes, et donc qu’ils peuvent le faire… Certains jeux, par leur nature même, les obligent à la concentration, et ils ont ma préférence : l’Awalé avec ses graines à semer ne laisse aucune chance à l’hyperactif, et agit comme une relaxation ; le Dao sans concentration revient à perdre systématiquement et rapidement, si bien que le cerveau fait abstraction du contexte pour se fondre dans la partie.

Jouer leur permet d’être calmes et concentrés sur une période de temps donné, et nous, on respire, et rien que pour ça, ça fait du bien à tout le monde ! Mais on obtient la même chose en les faisant lire ou en les allongeant pour une relaxation. C’est juste un outil supplémentaire, qui comporte une dimension sociale et culturelle.

On lit aussi dans des articles faisant la promotion du jeu d’Échecs auprès des plus jeunes, que cela permet d’aborder plein de notions : tracer des traits, découvrir les chiffres ou la notion de diagonale… C’est donc une situation prétexte, plus qu’une situation de transfert, extrêmement motivante, qui comporte des éléments importants pour la réussite des élèves. S’il perd en jouant, l’élève en difficulté a moins l’impression de « rater ». Il a juste perdu, mais il recommence. Cela peut expliquer sa réussite pour l’apprentissage de notions, et donner l’impression que c’est le jeu en lui-même qui est vecteur d’apprentissages, alors que c’est la situation. Utiliser un jeu plus simple que les Échecs aboutira au même résultat, avec moins de charge cognitive pour les élèves les plus en difficulté, et avec moins de temps passé à l’apprentissage du jeu, mais davantage aux éventuelles situations de transferts.

Je préfère donc parler de bénéfices en termes d’intégration, de convivialité, d’ouverture culturelle, et en tant qu’outil pédagogique fournissant des situations motivantes à d’autres apprentissages (exposés, recherches…). Mon expérience personnelle m’a permis de mettre en évidence quelques bénéfices bien réels, déjà bien suffisants pour me convaincre de continuer à jouer et faire jouer les élèves.

Les « vrais » bénéfices

Tout d’abord, précisons que jouer est agréable ! Je ne sais pas dans quelle catégorie pédagogique ranger cet avantage, mais je choisis de le mettre en premier ! Tout ce qui permet aux élèves d’accumuler des situations de vie agréables, quelle que soit l’activité culturelle, ne peut être qu’un « plus ».

Ensuite, quels que soient le jeu et la situation, on atteint toujours les mêmes objectifs éducatifs : ouverture culturelle, convivialité, contact avec les autres. Là non plus, pas de débat sur l’importance de ces objectifs.

Comme nous l’avons vu, jouer sur les heures d’étude permet de donner sa place au CDI à tous les élèves, quels que soient leur profil et leur appétence pour la lecture ou le travail personnel, puisqu’au bout de 30 minutes d’efforts (lecture ou travail), ils peuvent relâcher la pression et jouer. Je n’ai plus d’heures qui se terminent mal, avec des punitions ou des exclusions. Évidemment, parfois, des élèves viennent juste pour jouer, et font un peu semblant le temps que la demi-heure arrive. À nous d’être vigilant, d’imposer une lecture, un travail, un coup de main, pour obliger l’élève à respecter la règle. Parfois, on est amené à priver de jeu si on ne veut pas que le mot circule qu’on a laissé faire sans rien dire… La détérioration des habitudes va très vite.

Jouer permet également de détecter, changer son image (celle des élèves, celle de l’adulte). Quand on joue avec les élèves, ou qu’on les regarde jouer, il arrive qu’on détecte des « anomalies » : un élève hyperactif, en grande difficulté scolaire, ou insupportable en cours, peut se révéler un grand tacticien, apprendre avec une grande facilité ou arriver à se concentrer longtemps. Ce sont des surprises assez fréquentes, et cette situation est loin d’être inutile car l’élève se trouve valorisé aux yeux de l’adulte, aux yeux des autres élèves, et donc aux siens ! On imagine facilement les répercussions du changement de tous ces regards.

Enfin, jouer permet de mettre en place des situations prétextes, formidable facteur de motivation pour d’autres apprentissages (exposés, recherches documentaires…). Je l’utilise beaucoup en SEGPA, avec des projets où l’on découvre un nouveau jeu : on y joue en se prenant en photo, puis on fait des recherches complémentaires et des exposés. On évite ainsi la surcharge cognitive d’une recherche sur un sujet difficile, alors que les élèves ne maîtrisent pas la méthode, ni les logiciels de travail (cf. les travaux d’André Tricot).

Même si je n’ai pas à déplorer trop de problèmes d’image lié au CDI, une enquête anonyme de juin 2018 a révélé des demandes qui m’ont amenée à m’interroger : plus de jeux, plus longtemps, plus souvent, être à plus de deux, mais aussi avoir son portable, dormir, jouer sur ordinateur ; alors qu’en parallèle, le même nombre d’élèves disaient apprécier le calme du CDI.

Il faut faire régulièrement ce type d’enquête pour permettre aux élèves de verbaliser ces demandes de « toujours plus » (de choses autorisées) et de « toujours moins » (de contraintes), mais aussi leur souhait de calme. Il faut présenter et expliciter avec les classes les résultats, c’est indispensable si l’on veut éviter de laisser les élèves face à une frustration : « On a demandé, et rien ne vient ! ». Cela permet de rappeler les caractéristiques premières du lieu, et de mettre en évidence l’incompatibilité des deux demandes. Si l’on veut que les règles soient acceptées, et donc respectées, il faut qu’ils en comprennent le bien-fondé.

Il faut aussi se dire qu’il y aura toujours des élèves qui voudraient dormir, manger, jouer à ce qu’ils veulent, ne rien faire… et ne pas oublier qu’ils sont minoritaires, juste plus bruyants et revendicateurs que les autres. Jouer à un jeu de stratégie face à un adversaire au CDI, c’est sacrément libératoire pour certains, toujours vecteur de convivialité, au même titre qu’une guitare ou que la dernière BD qu’on s’arrache. Au CDI, tout est culture, et tout peut être pédagogie. À la condition de penser le lieu comme un espace pédagogique où l’on joue parfois, et pas comme un lieu ludique où il arrive qu’on fasse de la pédagogie.

Dans cette expérience singulière, les compétences psychosociales jouent un rôle essentiel, quels que soient les types d’interactions proposés par le jeu : coopératif ou compétitif, réflexif ou d’ambiance, le jeu de société requiert de se mettre à la place de l’autre. Comprendre sa stratégie, deviner des intentions, anticiper ses choix et s’y adapter, sont des conditions indispensables pour gagner et prendre du plaisir au jeu. Ce n’est pourtant pas le seul champ de compétence travaillé, même si dans l’esprit de beaucoup de collègues, le jeu de société est considéré avant tout comme un outil de socialisation : compétences logico-mathématiques, cognitives, langagières, perceptives sont présentes à des degrés divers, dans la plupart des titres de jeux de société modernes.

Dans cette expérience singulière, les compétences psychosociales jouent un rôle essentiel, quels que soient les types d’interactions proposés par le jeu : coopératif ou compétitif, réflexif ou d’ambiance, le jeu de société requiert de se mettre à la place de l’autre. Comprendre sa stratégie, deviner des intentions, anticiper ses choix et s’y adapter, sont des conditions indispensables pour gagner et prendre du plaisir au jeu. Ce n’est pourtant pas le seul champ de compétence travaillé, même si dans l’esprit de beaucoup de collègues, le jeu de société est considéré avant tout comme un outil de socialisation : compétences logico-mathématiques, cognitives, langagières, perceptives sont présentes à des degrés divers, dans la plupart des titres de jeux de société modernes.

Le club permet également d’utiliser le jeu comme un lien vers les partenaires hors établissement. Un projet de création et d’édition de jeu mené, il y a trois ans, en partenariat avec un commerce spécialisé de la région, a permis de découvrir un monde professionnel et un protocole de tests, d’équilibrage, qui se rapproche par bien des points d’une démarche d’investigation scientifique. Enfin, la capacité des élèves à organiser et à animer des temps de jeu prend tout son sens lorsque c’est un public hors scolaire qui est visé : animation jeux en médiathèque, en école primaire, ou sur des « temps exceptionnels ». Ainsi, pour financer un voyage de classe, le club jeu du Collège Lucie Aubrac avait co-organisé il y a 3 ans, avec l’APE et diverses associations d’élèves, les « 10 h du jeu », journée entière durant laquelle les élèves ont animé des ateliers jeux pour les parents, familles du quartier et partenaires de l’établissement, centres sociaux notamment.

Le club permet également d’utiliser le jeu comme un lien vers les partenaires hors établissement. Un projet de création et d’édition de jeu mené, il y a trois ans, en partenariat avec un commerce spécialisé de la région, a permis de découvrir un monde professionnel et un protocole de tests, d’équilibrage, qui se rapproche par bien des points d’une démarche d’investigation scientifique. Enfin, la capacité des élèves à organiser et à animer des temps de jeu prend tout son sens lorsque c’est un public hors scolaire qui est visé : animation jeux en médiathèque, en école primaire, ou sur des « temps exceptionnels ». Ainsi, pour financer un voyage de classe, le club jeu du Collège Lucie Aubrac avait co-organisé il y a 3 ans, avec l’APE et diverses associations d’élèves, les « 10 h du jeu », journée entière durant laquelle les élèves ont animé des ateliers jeux pour les parents, familles du quartier et partenaires de l’établissement, centres sociaux notamment.