Avant 1945, une bibliothèque de classe et une bibliothèque pour les enseignants étaient éclatées en plusieurs lieux, au sein d’un même établissement scolaire français. Ce n’est qu’à partir des années 1950, avec l’émergence de certains facteurs, dont la diversité des supports et des nouvelles pédagogies, que les ressources documentaires vont être centralisées au sein d’un même espace. De Centre local de documentation (1958), en passant par Service de documentation et d’information (1966), jusqu’au Centre de Documentation et d’Information (1973) que nous connaissons à ce jour, l’histoire des CDI nous montre que chaque étape de leur évolution est étroitement liée à l’environnement informationnel et pédagogique. Aujourd’hui encore, à l’heure de la surinformation et de la pédagogie nouvelle, l’espace CDI ne cesse de s’adapter comme le prouvent les réflexions engagées depuis 2012 pour évoluer vers un Centre de Connaissances et de Culture (CCC). Précisons que les textes récents, dont la nouvelle circulaire de mission des professeurs documentalistes (2017), mentionnent uniquement le CDI. Par contre, concernant la conception architecturale, le terme CCC est utilisé depuis cette époque qu’il s’agisse de rénovations ou de constructions.

Ainsi, les nouvelles pédagogies, mais aussi la professionnalisation par l’instauration du CAPES documentation en 1989 ont participé à repenser l’espace qu’est le Centre de Documentation et d’Information. Des années 1990 à nos jours, cet espace de formation, d’éducation et de ressources rayonne plus intensément à chaque révolution pédagogique sur l’établissement scolaire du secondaire. Comment ces évolutions se sont-elles traduites et se traduiront-elles à l’avenir dans l’architecture des établissements scolaires ? Une contextualisation à travers l’atlas des collèges de Seine-Saint-Denis1 est l’occasion de se saisir de ces évolutions. Une analyse architecturale, réalisée à deux voix, à partir des fiches consultables de cet atlas et de visites de repérage dans des collèges de Seine-Saint-Denis, nous permet également de formuler quelques pistes pour les collèges de demain.

Le CDI, une ligne de force émergente dans l’histoire architecturale des collèges

par Justine Bourgeois, architecte et chargée d’études au CAUE de Seine-Saint-Denis

Depuis la première période de construction industrialisée des collèges, il existe plusieurs générations de CDI, et leur position au sein des établissements a varié d’une décennie à l’autre. Cette transformation (ou évolution) est liée à des objectifs à la fois pédagogiques et architecturaux, à mettre en lien avec les directives de l’Éducation nationale, les attentes pédagogiques et l’ouverture progressive des collèges à d’autres utilisateurs extérieurs (associations culturelles et sportives, parents d’élèves, soutien scolaire, etc.). Dans le département de la Seine-Saint-Denis, la consolidation de la profession de documentaliste dans les années 1975 et le positionnement des CDI dans les programmes-type de construction des collèges traduisent une volonté de lutter contre l’échec scolaire. Tous ces efforts visent à développer « une pédagogie et une vie scolaire rénovée2 » qui favorisent l’apprentissage et l’initiative individuelle, l’objectif étant également d’offrir aux jeunes des outils et des bâtiments adaptés. Le CCC qui a succédé au CDI depuis 2012 est aujourd’hui l’héritier de cette démarche.

Initialement, dans les collèges industrialisés, les fonctions et bâtiments étaient dissociés. Chaque pôle (Direction, Enseignement, CDI, logements de fonction) occupait un bâtiment distinct. Les bâtiments d’enseignement prenaient la forme de barres constituées en façade par la répétition du même élément – long développé dont la répétition des travées identiques, formant un quadrillage orthogonal, ils bénéficiaient d’une double orientation, d’un éclairage naturel des circulations. Le CDI occupait soit un bâtiment indépendant, soit des locaux dans un bâtiment de plain-pied avec la cour de récréation.

Crédits : Sarah Piacentino © Caue 93

Source : Atlas des collèges

Titre : collège République à Bobigny

Chronologie : 1970 : Ministère de l’éducation nationale, Architecte d’adaption : Marius Depont, Entreprise : S.N.C.T. 1990-2002 : Travaux de rénovation, Maîtrise d’œuvre : Direction des Bâtiments Départementaux.

Légende : Le CDI se trouve en rez-de-chaussée des pôles vie scolaire et encadrement pédagogique (à droite). On ne le distingue pas des autres locaux desservis par la cour et le préau.

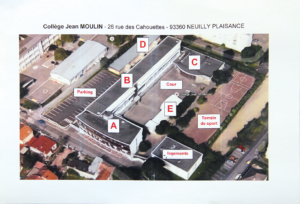

Titre : collège Jean Moulin à Neuilly-Plaisance.

Chronologie : 1964 : construction du collège des Cahouettes, Maître d’ouvrage : Ministère de l’éducation nationale, architecte et entreprise : inconnu ; 1996 : rénovation lourde du collège Jean Moulin, Maître d’ouvrage : Direction des bâtiments départementaux

Légende : Le CDI était positionné initialement dans un bâtiment indépendant (Bâtiment E) au centre de la cour. Il a bénéficié d’une nouvelle implantation au sein de l’aile d’enseignement principale dans le cadre d’une rénovation lourde du collège.

À la fin des années 1960 et au début des années 1970, l’espace de l’enseignement comme combinaison de salles de classes standardisées devient obsolète et la trame constructive ministérielle est remise en question. De nouvelles instructions pour les programmes et la construction des collèges voient le jour avec le développement physique et psychologique de l’enfant comme cœur de sujet. Les CDI, les salles d’activités d’éveil, physiques et sportives, et pour finir l’ensemble des espaces collectifs deviennent un support de la vie éducative.

Il fallait faire évoluer le bâti des collèges en tenant compte des évolutions pédagogiques et du contenu de l’enseignement. De nouvelles typologies de salles sont incluses dans le programme de construction des collèges : on construit ou on aménage des salles de technologie, on adapte les salles de musique.

À compter de 1985-86, au moment des lois de décentralisation, lorsque les départements prennent en charge la maîtrise d’ouvrage de ces équipements publics, les CDI vont connaître une évolution architecturale, les projets architecturaux de collèges constituant une véritable effervescence dans le département. Le CDI aura une place privilégiée sur le plan spatial au centre de ces équipements scolaires.

On assiste alors à un décloisonnement des fonctions : ce n’est plus la transmission dans la classe qui domine. Le remodelage programmatique vise à renouer le dialogue entre architecture et sociabilité. Le CDI acquiert une nouvelle visibilité dans ces établissements : implantation centrale, effets formels ou plastiques, volumétrie expressive. Sa position est étudiée en liaison avec les trajets des élèves et du personnel enseignant.

Le CDI est conçu comme le pivot entre la vie des élèves et des enseignants : il devient le support d’une nouvelle façon d’enseigner qui rompt avec le cours magistral et qui favorise l’accès au savoir en autonomie. L’architecture cherche à valoriser sa fonction pour le travail en groupe mais aussi pour le repos et la culture personnelle. Son organisation distingue une salle de consultation centralisée et unifiée de petits recoins feutrés propices à la concentration. Sa composition architecturale est guidée par un jeu de couleurs, de matériaux et de lumière.

Crédits : André Lejarre © Département de la Seine-Saint-Denis

Source : Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis

Titre : collège Jean-Jaurès à Montfermeil, 1993 Maître d’ouvrage : Département de la Seine-Saint-Denis, Maître d’ouvrage délégué : Sodedat 93, Architectes : Renée Gailhoustet et Pascale Buffard

Légende : Conçu sur deux niveaux, l’étage inférieur de ce CDI est d’accès libre, la mezzanine est réservée à la lecture et aux travaux encadrés par les professeurs. L’espace lumineux est éclairé au nord par une vaste verrière, à l’opposé, une paroi de pavés de verre courbe diffuse une lumière tamisée.

Dans ces deux collèges réalisés la même année (en 1993), le CDI apparaît comme le lieu privilégié au cœur de ces établissements. À Montfermeil tout comme à Rosny-sous-Bois, il est conçu sur deux niveaux, l’étage inférieur est d’accès libre, équipé d’une borne d’accueil et de prêt et d’espaces de rayonnage, la mezzanine est réservée à la lecture individuelle et aux travaux encadrés par les professeurs. Cet espace lumineux est éclairé par des dispositifs d’éclairage variés.

Crédits : Mouna Deghali © Caue 93

Source : Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis

Titre : Collège Albert Camus à Rosny-sous-Bois, 1993 : Maître d’ouvrage : Département de la Seine-Saint-Denis, Maître d’ouvrage délégué : Sodedat 93, Architectes : Caroline Charmont et Jean-Patrick Desse

Légende : En belvédère au sommet de l’édifice, le CDI est éclairé par un mur-rideau qui encadre le paysage environnant. Une variété de fenêtres éclaire une zone de lecture collective disposant d’une double hauteur, un espace individuel de lecture est niché en mezzanine tel un observatoire au-dessus de cette salle.

Une part d’utopie a guidé la conception de ces collèges : offrir des espaces se démarquant de ceux des collèges traditionnels souvent marqués par la ligne droite, notamment en mettant en œuvre des formes souples et généreuses, introduire richesse et poésie dans les espaces dédiés à l’enseignement. Dans la pratique, cette intention vient cependant parfois contredire la lisibilité des espaces intérieurs et la nécessité de la surveillance des élèves.

À partir des années 2000, la création de salles informatiques et de technologie vient compléter le dispositif d’apprentissage et répond à une demande forte des équipes pédagogiques. Il s’agit d’exigences répondant à l’évolutivité du contenu des programmes pédagogiques ainsi qu’à celle des méthodes et techniques d’enseignement auxquelles les lieux d’enseignement doivent s’adapter.

La conception de ces établissements intègre cette exigence en prévoyant, par exemple, des salles de cours équipées systématiquement de supports informatiques multimédia, des salles dont la configuration permet à l’enseignant de répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque élève en dépassant le rapport frontal, des salles dont la configuration permet l’accueil de groupes d’élèves à taille modulable (classe entière, travail en groupes et travail autonome), des réseaux techniques capables d’évoluer dans le temps afin d’intégrer de nouveaux besoins.

Crédits : Mouna Deghali © Caue93

Source : Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis

Titre : Collège Pasteur à Villemomble, 2006 ; Maître d’ouvrage : Département de la Seine-Saint-Denis, Maître d’ouvrage délégué : Sodedat 93, Architectes : Jean-Christophe Tougeron

Légende : n° 5 : salle de lecture – n° 6 : vue depuis la cour – accueil du CDI au 1er étage et des salles de technologies au 2e étage au sein d’un volume situé au cœur du collège orienté sud-est tourné vers la cour et équipé de protections solaires – n° 7 : accès au CDI et au bureau du psychologue et conseiller d’orientation positionnés au 1er étage le long de l’axe principal de circulation emprunté par les élèves – n° 8 : la salle des professeurs communique avec le CDI par un accès direct (porte et cloison vitrées)

Lové dans un bâtiment cubique sur pilotis situé au centre de la composition, le CDI du collège de Villemomble est éclairé par la façade orientée plein sud unifiée par une série de lames métalliques blanches suspendues au-dessus de la cour. Salles informatiques, de technologie et des professeurs sont regroupées autour du CDI au sein de ce même volume.

Le CDI placé en façade et en partie centrale au sein des collèges tend à se généraliser, en réponse aux schémas organisationnels et aux attentes pédagogiques, afin de mettre en réseau les salles équipées de matériel informatique et en vue de créer des synergies et échanges entre les locaux des professeurs, les bureaux du conseiller d’orientation psychologue (PsyEN) et les ressources du CDI.

Depuis 2012, la conception architecturale des nouveaux collèges, qui privilégie le positionnement du CDI/CCC au centre de la composition et visible depuis les espaces extérieurs, permet de lire les fonctions présentes sur les façades par un jeu contrasté de couleurs et de formes.

Volume en avancée, comme une boîte suspendue, le Centre de Connaissances et de Culture (CCC) bénéficie de vues panoramiques sur le canal de l’Ourcq et sur l’environnement, au collège Anatole France aux Pavillons-sous-Bois.

Revêtements blancs et noirs pour les salles de cours et volume en avancée et souligné d’une couleur rouge vif pour le Centre de Connaissances et de Culture (CCC). Cet espace d’enseignement, d’information et de ressources est un des lieux les plus forts de la vie du collège Gustave Courbet à Pierrefitte-sur-Seine.

Au sein du collège reconstruit Didier Daurat au Bourget, le bâtiment qui abrite le CDI est une pyramide dont le volume intérieur réalisé en béton brut permet une lumière haute, la salle de lecture disposant d’une lumière spécifique et adaptée est dotée d’une terrasse jardin portant des plantations visibles depuis le domaine public.

Le Centre de Connaissances et de Culture (CCC) occupe l’extrémité ouest du premier étage, en belvédère sur le canal, au sein du collège Germaine Tillion à Livry-Gargan.

Les espaces dédiés au Centre de Connaissances et de Culture (CCC) prennent l’angle du collège Jacqueline de Romilly au Blanc-Mesnil, pour marquer l’espace public et appuyer sur la fonction principale du projet.

La volumétrie en creux du Centre de Connaissances et de Culture (CCC) du collège Miriam Makéba à Aubervilliers marque l’entrée par une forte géométrie. Cette partie du bâtiment, plus riche, offre un travail géométrique de facettes qui invite le public à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement. Le CCC est une fenêtre urbaine qui ouvre le collège sur la Ville.

Ces espaces considérés comme pièce maîtresse du programme et du parti architectural bénéficient d’un soin particulier. Lumière, transparence et vues sont privilégiées au détriment quelquefois de la fonctionnalité et du confort visuel à l’intérieur de ces espaces où les reflets et surchauffes d’été sont des sujets cruciaux pour les utilisateurs. Ceci induit des contraintes techniques et architecturales relativement complexes à traiter, en termes de protection solaire et de ventilation.

Crédits : © Epicuria Architectes

Source : Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis

Titre : Collège Anatole France Aux Pavillons-sous-Bois, 2014

Maître d’ouvrage : SEPIA Partenariat, Promoteur : SOMIFA IDF, Constructeur mandataire : NORD FRANCE CONSTRUCTION, Équipe de maîtrise d’œuvre : EPICURIA ARCHITECTES – BERIM

Légende : n° 9 : salle de lecture – n° 10 : vue depuis la passerelle : en position centrale dans l’axe horizontal de la composition, le CCC bénéficie de vues panoramiques sur le canal de l’Ourcq et sur l’environnement.

Crédits : Aysun Süle © Caue 93

Source : Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis

Titre : Collège Gustave Courbet à Pierrefitte-sur-Seine, 2019 : Maître d’ouvrage : Département de la Seine-Saint-Denis, Maîtrise d’œuvre : Atelier d’architecture Manuel R. Da Costa

Légende : n° 11 : salle de lecture – n° 12 : vue depuis la cour et les espaces extérieurs : en exergue une boite suspendue…

Crédits : Mathilde Leclair © Département de la Seine-Saint-Denis

Source : Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis

Titre : Collège Didier Daurat au Bourget, 2015 : Maître d’ouvrage : Eiffage pour le Département de la Seine-Saint-Denis, Maîtrise d’œuvre : Atelier Salomon Architectes

Légende : n° 13 – n° 14 – n° 15 : salle de lecture – vues et dispositifs d’éclairage naturel

Crédits : Ameller & Dubois Associés © Département de la Seine-Saint-Denis

Source : Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis

Titre : Collège Germaine Tillion à Livry-Gargan, 2018 : Maître d’ouvrage : MAYLIA Partenariat, Promoteur : SOMIFA, Constructeur mandataire : NORD FRANCE CONSTRUCTION, Équipe de maîtrise d’œuvre : Ameller & Dubois Associés

Légende : n° 16 : salle de lecture – n° 17 : vue depuis le parvis extérieur : en belvédère au-dessus de l’entrée principale le CCC bénéficie de vues sur le canal de l’Ourcq et sur l’environnement arboré.

Crédits : Aysun Süle © Caue 93

Source : Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis

Titre : Collège Jacqueline de Romilly au Blanc-Mesnil, 2019 : Maître d’ouvrage : Eiffage pour le Département de la Seine-Saint-Denis, Promoteur : SOMIFA IDF, Constructeur mandataire : Agence Lehoux-Phily-Samaha, Équipe de maîtrise d’œuvre : Roger Gilbert, architecte

Crédits : Cédric Lallement © Platane-ilic

Source : Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis

Titre : Collège Miriam Makéba à Aubervilliers, 2015 : Maître d’ouvrage : VINCI pour le compte du Département de la Seine-Saint-Denis, Maîtrise d’œuvre : Platane et Ilic architectes

Légende : n° 19 : vue depuis le parvis extérieur – n° 20 : salle de lecture – Sur le pignon sud-ouest, se trouve le Centre de Connaissances et de Culture (CCC) avec sa face vitrée en porte-à-faux sur le parvis et la ville.

Dans le volet fonctionnel du programme type qui guide la construction ou la rénovation des collèges, piloté par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et réalisé dans le cadre d’une démarche participative collective mobilisant une diversité d’intervenants, le centre de connaissances et de culture (CCC) est considéré comme un « élément fédérateur » d’une importance centrale au sein des établissements scolaires dont les multiples fonctions sont explicitées. Cet espace, ayant été trop souvent relégué à une position d’arrière-plan, constitue aujourd’hui, face au tsunami d’informations auquel sont confrontés les élèves, un lieu ressource pour l’Éducation aux Médias et à l’Information comme l’illustre le CCC du collège Germaine Tillion à Livry-Gargan, par exemple.

Considéré comme un outil clé où l’élève développe sa capacité d’apprendre à apprendre, la maîtrise d’ouvrage a été amenée à repenser la configuration spatiale de cet espace documentaire dans le cadre de la programmation de nouveaux collèges à construire, à reconstruire ou à rénover. C’est pourquoi, en plus d’en faire une des lignes de force du programme architectural, le Conseil Départemental préconise son emplacement au cœur du collège, au carrefour des grands axes de circulation fréquentés par l’ensemble de la communauté éducative, comme l’explicite Philippe Lapalus, chef de service adjoint – Service de la maîtrise d’ouvrage des collèges, à la Direction de l’Éducation et de la Jeunesse du Département de Seine-Saint-Denis, lors d’un entretien réalisé par le CAUE 93 en avril 2021 : « Le CCC doit être conçu au cœur de l’établissement, facilement accessible depuis la vie scolaire, les locaux des enseignants et les salles d’enseignement, situé sur le chemin naturel des élèves, tout en assurant sa protection vis à vis des nuisances sonores. Le CCC doit être le lieu du collège où l’on aime se rendre. Au-delà de sa position centrale dans l’établissement, le Centre de connaissances et de culture doit disposer d’une conception architecturale permettant la mise en valeur de sa fonction spécifique dans le collège ». Actuellement, le CCC au sein du programme préconise une organisation en plusieurs zones, avec notamment des cellules de travail permettant diverses activités pédagogiques telles que le travail autonome des élèves, le développement du tutorat, la facilitation du travail par petits groupes, etc.

Mais, comme nous l’a montré l’histoire architecturale des CDI et des CCC plus haut, cet espace ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux mouvements pédagogiques de chaque époque, contrairement à la salle d’enseignement qui, elle, est restée plus ou moins statique. C’est pourquoi sa position dans l’établissement et sa configuration spatiale sont régulièrement rediscutées, dans le cadre de différentes séances de concertation organisées par le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis pour recueillir les avis et les requêtes auprès des chefs d’établissements, des gestionnaires et des professeurs documentalistes. Ces échanges, organisés à chaque étape du programme, de la conception à la réalisation, visent à répondre au plus près des besoins des usagers. Les objectifs visés par la maîtrise d’ouvrage de ces collèges sont d’améliorer la fonctionnalité et la qualité d’usage dans ces équipements scolaires, d’apporter davantage de continuités visuelles et spatiales entre les pôles et de liens avec la ville. Le fruit de ces échanges a amené les parties prenantes du programme de construction à une remise en question autour de l’emplacement du CCC au sein du collège. Il est envisagé de l’articuler au plus près de la cour de récréation et du pôle Espaces culturels partagés, afin qu’il soit à la fois au service des élèves et des utilisateurs extérieurs.

Comment envisager le CDI/CCC du futur en conciliant les contraintes de surfaces, de sécurité et autres normes liées au programme de construction avec les attentes du professeur documentaliste et des usagers ?

Quelle architecture pour le Centre de documentation de demain ? Questions des professeurs documentalistes à l’attention des architectes et maîtres d’œuvres

par Émilie Guitter, professeure documentaliste, du collège Jean-Baptiste Corot du Raincy (93) et professeure relais aux CAUE de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne

À la lecture de cette rétrospective sur la conception architecturale des CDI au fil des décennies, il apparaît clairement que l’objectif essentiel des architectes et maîtres d’œuvre depuis la conception des premiers CDI est d’adapter les exigences architecturales aux missions assignées au CDI et aux professeurs documentalistes, au gré des époques (ou en tout cas, à ce que les architectes perçoivent des missions supposées d’un CDI et du personnel y officiant). Ainsi, les CCC des derniers collèges construits sont en général composés d’une grande salle de lecture avec des rayonnages, d’un espace informatique, ainsi que de plusieurs petites salles annexes. Une question se pose alors : avec un CDI dépourvu d’espace pédagogique dédié, comment le professeur documentaliste en poste peut-il alors transmettre les connaissances et compétences en Éducation aux Médias et à l’Information telles que définies par la circulaire n° 2017-051 du 31 mars 2017 relatives à ses missions ? En effet, l’espace de séances pédagogiques manque souvent à l’appel : un vidéoprojecteur fantôme et des places élèves à inventer. Le professeur documentaliste doit alors se délocaliser dans une salle de cours. Plutôt qu’au CCC du futur, réfléchissons au CDI idéal dans lequel le maître d’œuvre de l’Éducation aux Médias et à l’Information a la responsabilité de transmettre des connaissances, des compétences et un bagage culturel aux élèves. Ce questionnement adressé aux architectes nous conduira à proposer un voyage initiatique dans le Centre de Documentation et d’Information imaginé par les professeurs documentalistes que nous avons pu rencontrer en préparant cet article.

On peut résumer ainsi les missions du professeur documentaliste : pédagogie, gestion, communication, animation. Cependant, mener ces différentes missions au cours d’une journée de huit heures relève du parcours du combattant : mener un projet vidéo avec le CLEMI, animer le club mangas, assister à la réunion d’organisation de la journée portes ouvertes avec la direction, sans oublier les demandes des élèves en continu pour un livre, un EPI, et plus encore.

Pour ce qui est tout d’abord de la position du CDI/CCC dans l’établissement, il s’agit d’un élément stratégique dont le Conseil Départemental connaît l’importance : un repositionnement en rez-de-chaussée avec un accès cour peut favoriser son accessibilité aux collégiens, pendant la pause méridienne notamment ; un positionnement entre la salle des professeurs et la vie scolaire permet des échanges suivis avec les équipes enseignantes, propices aux projets interdisciplinaires. Cette nouvelle préconisation d’implantation privilégie également l’utilisation hors temps scolaire tout en évoquant l’idée d’ouvrir à d’autres publics et utilisateurs extérieurs (parents, associations), comme on peut déjà le voir dans les projets de label Génération 20243 où les infrastructures sportives des établissements scolaires sont prêtées aux associations du territoire.

Pour ce qui est de sa configuration spatiale, privilégier la fonctionnalité et la flexibilité fait partie des préconisations architecturales relatives à ces nouveaux espaces : un grand plan libre à forme simple pour tenir compte des grandes tendances pédagogiques et de l’évolution des techniques d’information et de communication, un mobilier mobile pour s’adapter aux différents usages actuels et/ou à venir ; et côté équipement matériel nécessaire à la mise en œuvre de séances pédagogiques dans des conditions idéales, des places assises en nombre face au tableau, un vidéoprojecteur, ou des ordinateurs à raison de deux élèves par poste, sont un minimum requis à l’heure du numérique pour former les citoyens de demain.

Dans cette préconisation, le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis envisage de mettre une salle d’enseignement à proximité immédiate du CDI/CCC à même d’accueillir une classe entière tout en assurant le lien avec l’espace documentaire. Cette salle pourrait alors servir à plusieurs types d’activités telles que les conseils de classe. Ainsi, la fausse bonne idée des multiples petites salles qui entourent ce lieu s’effacera pour favoriser un espace plus grand, lumineux et plus ouvert. Une observation des pratiques montre qu’une ou deux salles suffisent pour développer un projet webradio, par exemple. En revanche, envisager différents espaces confortables, dédiés à des coins lecture plaisir ou à des jeux de société, serait une manière de préserver un bon climat scolaire. Toutes ces activités se dérouleraient sous l’œil avisé du professeur documentaliste remplissant sa mission pédagogique non loin de la banque de prêt. Cette dernière, idéalement placée, c’est-à-dire en face de l’entrée avec une vision à 360° du CDI, matérialisant la disponibilité et la vigilance du professeur documentaliste.

Le CDI est un lieu central ouvert à tou.te.s et qui garde sa part d’incertitude pour ce qui est de ses évolutions à venir. En partenariat avec le département, entrer dans une démarche design thinking devrait permettre d’envisager un aménagement à l’image de son/ses public(s). Le projet Archiclasse développé par l’Éducation nationale accompagne les collègues dans la définition de l’école de demain avec pour ambition de faciliter et d’anticiper les usages du numérique dans les temps de vie scolaire.