La célébration du centenaire de la naissance de Franquin nous offre l’occasion de parcourir l’œuvre de ce maître du neuvième art, représentant emblématique de l’école de Marcinelle.

Un homme discret et modeste (comme un de ses personnages) qui toute sa vie resta fidèle à des valeurs humanistes. Un dessinateur qui s’adressa aux enfants avec un but : « L’éducatif, ce n’est pas de faire une biographie de Christophe Colomb, qui en somme était un sale esclavagiste et qui a provoqué une foule de saloperies. L’éducatif, c’est d’apporter le rire dans les familles où on ne rigole pas. »

Dans nos CDI, les collégiens secoués de spasmes silencieux à la lecture de Gaston Lagaffe ou les lycéens souriant à l’humour grinçant des « Idées noires » sont la preuve vivante que la mission qu’il s’est donnée est accomplie et qu’elle perdure par-delà les années.

Pour fêter cet anniversaire, en bonus, une playlist en hommage à Franquin.

Ces gens-là. Jacques Brel

André Franquin est né le 3 janvier 1924, à Etterbeek, commune voisine de Bruxelles. Sa mère fait trois fausses couches avant sa naissance. Lorsqu’il paraît, ses parents sont relativement âgés. Son père Albert, petit employé de banque, offre à sa famille une vie terne et austère. Avec une mère « lamentatoire » et un père de mauvaise humeur, faut vous dire qu’on ne rit pas chez ces gens là… André, sans frère ni sœur, ni cousins, trouve de la compagnie auprès des animaux qui peuplent la maison. Une tortue, un écureuil, des poules, des perruches, petit bestiaire que l’on retrouvera dans l’œuvre future. Le jeune garçon échappe à cette vie monotone en lisant des illustrés : Mickey, Robinson, Hop-Là. En lisant et surtout en dessinant. Dès son plus jeune âge, son trait suscite l’admiration de sa famille comme il le confie à Numa Sadoul :

Un oncle m’avait offert un de ces tableaux d’écolier, une planche noire supportée par un trépied. Il s’est fait que mon père a été frappé par un gribouillage que j’y avais inscrit, un dessin à la craie représentant un chien qui respirait une fleur. Mon père trouvait le dessin si beau qu’il est allé avec le tableau noir chez un ami photographe et qu’il l’a fait reproduire. Quand vous avez cinq ans et qu’on prend au sérieux votre œuvre au point d’en faire une photo, ça vous fait un certain effet.

André suit ses études dans la sévère école catholique Saint-Boniface d’Ixelles, école qui avait accueilli quelques années auparavant Hergé. Là, il ne rit pas beaucoup non plus. À la fin de ses humanités, son père, sans doute pour satisfaire des ambitions frustrées, souhaite qu’il devienne ingénieur (où ça ?) agronome (j’ai honte !). Grâce à une conspiration entre sa mère et des voisins, le jeune homme qui ne souhaite qu’une chose – dessiner – est inscrit en 1942 à l’école Saint-Luc pour y apprendre sérieusement le dessin. Dans cette institution d’art religieux, même s’il partage de bons moments avec ses camarades, André s’ennuie ferme et ne reste au final qu’un an. Quelque temps après la fermeture de l’établissement pour cause de bombardements, le dessinateur Eddy Paape (futur créateur de Jean Valhardi) recommande Franquin à la CBA (Compagnie belge d’actualités) un nouveau studio qui souhaite se lancer dans le dessin animé.

En septembre 1944, il est engagé comme animateur. Parmi ses collègues du studio, il rencontre Maurice De Bevere (Morris, dessinateur de Lucky Luke) et Pierre Culliford (Peyo, dessinateur des Schtroumpfs) avec lesquels il devient ami (pour la vie). Malheureusement, le rêve de dessin animé tourne court. Le patron de la CBA, soupçonné de collaboration avec les Allemands, est arrêté et le studio fermé.

L’Amérique, l’Amérique. Joe Dassin

Grâce à Morris, Franquin trouve du travail comme illustrateur aux éditions Dupuis, plus exactement dans les pages du Moustique, programme hebdomadaire de radio, d’humour et de détente. Il y rencontre Joseph Gillain (Jijé dessinateur des Aventures de Spirou) qui l’invite à venir travailler chez lui avec Morris et Will (Tif et Tondu). Jijé, leur aîné d’une dizaine d’années, déjà bien installé dans la profession, va jouer le rôle de maître auprès de ses jeunes recrues. Dans cet atelier, ils travaillent quotidiennement ensemble dans une ambiance familiale ponctuée de bons repas et de franches rigolades (enfin !). Submergé par le travail et voulant terminer son ambitieuse biographie de Don Bosco, Jijé confie à Franquin les Aventures de Spirou. Le jeune homme dessine, encore maladroitement, Fantasio et son tank, qui sera publié dans l’almanach Spirou de 1947.

Jijé, catholique convaincu, craignant une invasion soviétique et une troisième guerre mondiale, décide de s’exiler avec femme et enfants aux États-Unis. Il entraîne avec lui Franquin et Morris qui, eux, espèrent travailler pour Walt Disney. Ils débarquent à New York en 1948 et traversent les États-Unis dans une vieille Ford Huston. Le rêve de travailler pour Disney tombe rapidement à l’eau. À cette époque, le père de Mickey licencie plus qu’il n’embauche. La petite troupe, dont le visa est de courte durée, se réfugie au Mexique où elle réside durant quelques mois. Franquin, en pleine jeunesse, profite de cette escapade mexicaine pour faire la fiesta et s’abreuver de tequila avec son compère Morris. Ce qui ne l’empêche pas d’envoyer ses planches de Spirou par la poste. Au bout de quelque temps, il décide cependant de rentrer en Belgique où l’attend avec patience Liliane qu’il épouse en 1950. Morris reste encore un peu aux États-Unis, s’imprégnant des paysages qui lui serviront pour Lucky Luke.

Sur l’aventure mexicaine, on peut lire la bande dessinée Gringos Locos, scenario de Yann et dessin (magnifique ligne claire) d’Olivier Schwartz chez Dupuis. Yann, scénariste historique de Dupuis, s’est entretenu de nombreuses fois avec Franquin sur son voyage américain. Il s’est servi de ces conversations pour écrire son scenario. Après sa publication, les familles contestèrent sa version des faits, demandèrent un droit de réponse qui fut intégré à l’album. À lire, malgré tout.

Hotel California. Eagles

(ne pas oublier que Spirou est un groom)

Entre 1950 et 1969, Franquin va donc dessiner de nombreuses aventures de Spirou et Fantasio. Dans cette série, il peut aborder tous les genres : le polar avec La mauvaise tête (à condition, lui intime Charles Dupuis, de ne pas représenter d’armes à feu), l’espionnage avec Le Temple de Bouddha et l’aventure avec La Corne de Rhinocéros. Son Spirou va devenir la star de l’hebdomadaire qui porte son nom : il sera toujours plébiscité lors des référendums auprès des lecteurs du journal. Le dessinateur sent qu’une énorme responsabilité pèse sur ses épaules ou plutôt sur son crayon. Pour se soulager, il crée un atelier à Bruxelles, 15 avenue du Brésil, dans lequel travaillent les scénaristes Henri Gillain (le frère de Jijé), Rosy et Greg (le père d’Achille Talon) et les dessinateurs (pour les décors) Jidéhem et Will.

Franquin va créer des personnages qui deviendront rapidement iconiques. Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac, savant fou, inventeur déjanté, grand amateur de champignons. Zorglub, autre savant dément mais du côté obscur de la force. Zantafio, cousin malfaisant de Fantasio. Seccotine, jeune journaliste se déplaçant en scooter, trop rare personnage féminin de la bande dessinée franco-belge. Enfin, le Marsupilami qui fait son apparition dans Spirou et les héritiers (1952). Cet animal légendaire, appartenant à la cryptologie, doit sa naissance à l’observation d’un contrôleur du tramway de Bruxelles qui devait faire dix choses à la fois. Le Marsupilami connaîtra un tel succès que le dessinateur en gardera les droits. On le retrouvera dans des séries parallèles et même en dessin animé.

En mai 1961, Franquin publie dans Spirou les premières planches de QRN sur Bretzelbourg, réquisitoire humoristique contre le militarisme. Empoisonné par l’inhalation d’un produit toxique, harassé par des années d’un travail de stakhanoviste, pressuré par des contraintes continuelles de livraison de ses dessins, il entre dans une profonde dépression. Dans la dernière planche qu’il livre, le sadique docteur Kilikil s’adresse d’une façon prémonitoire à Fantasio « Ze zont fos nerfs gu’il faut soigner ». Les lecteurs devront attendre avril 1963, pratiquement deux ans, pour connaître la fin de l’histoire. Durant toute cette période, l’artiste ne rit plus, il broie du noir.

En 1967, alors qu’il commence Panade à Champignac, Franquin sait que ce sera la dernière aventure de Spirou qu’il dessine. D’ailleurs l’histoire est si courte, trente sept planches, que pour sa sortie en album, il y ajoute Bravo les Brothers dans lequel Gaston Lagaffe offre à Fantasio un trio de chimpanzés qui vont ravager la rédaction. À tel point que Fantasio est obligé de prendre : « le tranquillisant que Franquin a oublié ici un jour » Magnifique preuve d’autodérision, s’il en est !

Dans Les aventures de Spirou et Fantasio, Franquin, grâce à un trait virtuose, impose son style : savant mélange de réalisme, de caricature et d’humour. Il excelle plus particulièrement dans les scènes d’action, de bagarre ou de poursuite.

Le dessinateur passe la main à Jean-Claude Fournier, dessinateur breton, qu’il a choisi et qui va proposer une vision plus poétique et écologique des aventures du célèbre groom.

Modeste et Pompon, pompon. Ludwig van Beethoven

(j’ai honte, heureusement il est sourd !)

En 1955, Franquin découvre que les éditions Dupuis lui ont dissimulé la réimpression d’un album de Spirou ainsi qu’un tirage supplémentaire de sept mille exemplaires d’un autre titre, ce qui représente pour le dessinateur un manque à gagner important. Lui qui en plus du succès de sa reprise de Spirou se décarcasse pour le journal, dessinant des bandeaux-titres de couverture, des culs-de-lampe, fournissant des illustrations de couverture pour les autres titres de Charles Dupuis, se sent trompé, pire, floué. Son attachement et sa fidélité à son éditeur paternaliste en prennent un coup. Il menace alors de le quitter avec perte et fracas. À la tête des éditions du Lombard et du journal Tintin, Raymond Leblanc, trop content de voler un auteur vedette à son concurrent, profite de l’occasion et ouvre grand sa porte à Franquin. Le dessinateur s’engage à fournir chaque semaine au journal une page gag de Modeste et Pompon. Il a choisi le nom de Modeste dans le calendrier et Pompon parce qu’elle porte des pompons dans les cheveux. Lorsqu’il rentre chez lui, après avoir signé son contrat, Liliane, son épouse, s’arrache les cheveux en constatant qu’il n’a rien négocié avec son nouvel éditeur, se contentant de recevoir ce que l’on donne à un débutant. Franquin n’a pas et n’aura jamais le sens des affaires.

Réconcilié avec Charles Dupuis qui a fait jouer les violons pour le récupérer, le dessinateur se voit contraint de livrer, en plus des deux planches hebdomadaires de Spirou, la page de Modeste et Pompon. Pour le seconder dans ce surplus de travail, Franquin s’associe à des scénaristes expérimentés tels Greg, Peyo et même René Goscinny, à qui il présente ainsi ses personnages : « Pompon est gentille, Modeste est un vantard sympa, mais question psychologie, il ne faut pas trop leur en demander ». Les autres personnages sont Félix, un ami représentant de commerce essayant de leur vendre des gadgets inutiles, les trois neveux de Félix, de petits diables sympathiques et deux voisins : l’un grincheux et l’autre casse-pied.

Dans cette série sur un jeune « couple » représentatif des classes moyennes, on découvre le goût du dessinateur pour le design inspiré de créateurs emblématiques de son époque. Ainsi le fauteuil « Lady » dessiné par le designer italien Marco Zanuso dans lequel Modeste lit son courrier ou son journal. Une série emblématique de la vie en banlieue durant les Trente Glorieuses, avec pour modèle l’« american way of life ».

En 1959, après 183 planches, Franquin, au bord du burn-out et du nervous breakdown, abandonne Modeste et Pompon à Dino Attanasio, heureux de se libérer ainsi d’une lourde charge.

Gaston y a l’téléfon qui son. Nino Ferrer

Dans le Spirou du 28 février 1957, un jeune homme entre timidement dans la rédaction, il est habillé avec élégance, nœud papillon, veste boutonnée, pantalon à pinces, chaussures de ville. On suit ses traces dans les marges du journal. Première apparition de Gaston.

Franquin a présenté au rédacteur en chef, le génial Yvan Delporte, l’idée d’un personnage de bande dessinée qui ne serait pas dans une bande dessinée. N’ayant rien à faire, il saboterait le journal par ses maladresses, par ses gaffes. Le rédacteur en chef, anarchiste et anticonformiste, saute avec joie sur cette idée saugrenue. Le mois d’après, Gaston a changé son élégante tenue pour un col roulé vert et un jean (les espadrilles viendront après), il fume tranquillement une cigarette (autres temps, autres mœurs !) tandis que Fantasio, le désignant, prévient ainsi les lecteurs :

« Attention depuis quelques semaines, un personnage bizarre erre dans les pages du journal. Nous ignorons tout de lui. Nous savons simplement qu’il s’appelle Gaston. Tenez-le à l’œil ! Il m’a l’air d’un drôle de type ! ».

Ce drôle de type multiplie les maladresses : il renverse de l’encre sur le concours de la semaine, place devant l’objectif son visage, obstruant ainsi un article ou lâche des souris dans le journal.

Un tel personnage qui ravit à la fois son créateur et les lecteurs ne pouvait rester indéfiniment limité aux marges de Spirou. Franquin trahit donc son idée originelle et l’intègre dans une série qui comprendra… 909 planches !

Le 15 décembre 1960, à la stupeur de ses jeunes lecteurs, Gaston est licencié par Monsieur Dupuis ! Il faut dire qu’il a introduit depuis plusieurs semaines une vache dans les locaux de la rédaction. Au bout de quelque temps, Fantasio lance un appel aux lecteurs : « Écrivez en masse, par milliers, écrivez à M Dupuis de reprendre Gaston. » L’appel est entendu, la rédaction reçoit plus de 7000 lettres, Gaston est réintégré. Franquin et Delporte se félicitent de leur mise en scène.

De 1957 à 1991, Gaston va assumer sa tâche première de saboter le bon fonctionnement de la rédaction par son goût du moindre effort, son éloge de la sieste, et par ses dangereuses inventions aux domaines d’application variées (cuisine expérimentale, chimie amusante, musique polyphonique). Il va également, au volant de sa Fiat 509, modèle 1925, rapidement semer la panique, aussi bien en ville, au grand dam de l’agent Longtarin, qu’à la campagne.

Parmi les personnages emblématiques de la série, outre Fantasio qui sera remplacé par Prunelle comme rédacteur en chef, on rencontre l’homme d’affaires Monsieur De Mesmaeker, victime d’un running gag l’empêchant de signer ses contrats, l’agent Longtarin dont l’idée fixe est de verbaliser Gaston, Mademoiselle Jeanne qui lui voue un amour platonique, Jules-de-chez-Smith-en-face, son ami du bureau d’en face, comme son nom l’indique et Joseph Boulier, caricature du comptable de Dupuis qui avait essayé d’escroquer Franquin. À ces personnages s’ajoutent un chat dingue et une mouette rieuse.

Gaston Lagaffe sert de porte-voix aux batailles que Franquin livre contre la bêtise humaine. Il part en guerre contre les parcmètres : « Tu paies pour rouler, tu paies pour t’arrêter ». Il s’oppose à Thierry Martens, nouveau rédacteur en chef de Spirou, qui publie des articles sur les maquettes d’avion nazis : « Je considère toute chose militaire comme épouvantablement stupide, démesurément absurde ». Un gag illustre cet antimilitarisme viscéral dans lequel Gaston désagrège un défilé militaire avec un sac de noix renversé. Par le biais de son personnage, le dessinateur soutient également des associations. Pour l’UNICEF, il crée un autocollant sur lequel Gaston tient dans ses bras un enfant africain décharné à qui il donne un biberon en forme de bombe, tout en déclarant : « Vous êtes certains que nous les aidons ? » Écologiste avant l’heure, il offre à Greenpeace une affiche intitulée Sauvons les baleines. Enfin, pour Amnesty International, il dessine une planche dans laquelle Gaston est frappé, électrocuté et torturé avant d’être déporté dans un camp de concentration.

En 2023, les éditions Dupuis, publient, contre la volonté d’Isabelle Franquin, la fille du dessinateur, Le retour de Lagaffe par Delaf, dessinateur canadien. Un album purement commercial dont on peut facilement se passer.

Back to black. Amy Winehouse

(avec modération si possible)

« Les Idées noires – déclarait Franquin – c’est Gaston tombé dans la suie. » Les premières Idées Noires paraissent dans le Trombone Illustré, cet ovni qui est venu dynamiter le magazine Spirou. À la fin des années 70, Delporte (qui n’est plus rédacteur en chef) et Franquin sont mécontents de la ligne éditoriale conduite par le rédacteur en chef trop conservateur à leurs yeux. Les deux amis arrivent à persuader Charles Dupuis (qui ne peut rien refuser à Franquin) d’intégrer à Spirou un supplément faussement clandestin agrafé au centre du journal. La rédaction est située dans un entresol dans la cour de l’immeuble Dupuis à Bruxelles. Malgré ses faibles moyens, Le Trombone illustré va accueillir de grands dessinateurs : Gotlib, Alexis, F’Murr, Rosinski et leur offrir un espace de liberté correspondant à l’évolution de la bande dessinée qui s’éloigne de l’enfance pour devenir adulte. C’est dans ce supplément que paraissent les premières Idées noires. L’expérience va durer seulement trente semaines, la cohabitation entre les deux journaux totalement opposés, l’un réac, l’autre anar, ne pouvant durer plus longtemps.

En 1977, Gotlib qui considère Franquin comme un de ses maîtres va accueillir les Idées noires dans les pages de Fluide Glacial, une revue qu’il a créée deux ans auparavant.

Contrairement à d’autres dessinateurs de sa génération, Franquin n’hésite pas à afficher ses convictions. S’il met en scène les peurs ancestrales de l’humanité (loup, foudre, monstre nocturne) il n’oublie pas des peurs bien plus contemporaines (pollution, capitalisme, nucléaire). Avec toujours comme ultime leçon : du pire, il faut toujours rire…

Ce dessinateur « engagé » va donc défendre de multiples causes à travers les Idées noires. L’antimilitarisme : un général convié par un marchand d’armes à prendre un cigare sur son bureau allume un obus antiaérien. La défense des animaux : une corrida dans laquelle le taureau a eu les deux oreilles et la « queue » du matador. L’anticléricalisme (se vengeant de sa jeunesse passée dans des institutions religieuses) : un prêtre apprenant que l’autocar rempli de pèlerins s’est écrasé au fond d’un précipice et que le petit chien de Madame Ramponneau a survécu s’écrie : « Un vrai miracle ». L’interdiction de la chasse : avec PANDAN-LAGL, la cartouche de sécurité pour lapins qui explose aux visages des chasseurs. L’abolition de la peine de mort : la sentence « Toute personne qui en tuera volontairement une autre aura la tête tranchée » s’appliquant à une succession infinie de bourreaux qui se guillotinent les uns après les autres.

Les Idées noires marquent une rupture technique dans l’œuvre de Franquin. Il s’inspire d’autres auteurs maîtres du noir et blanc comme Charles Elmer Martin, dessinateur du Saturday Evening Post ou du dessinateur italien Guido Buzzelli. La découverte du Rotring, stylo avec un réservoir d’encre, va le pousser dans un style à la fois plus fouillé et plus minutieux. Elles sont publiées en deux tomes en 1981 et 1984 chez Audie, la maison d’édition créée par Gotlib

Le 5 janvier 1997, Franquin n’a pas relié une corde entre un arbre et son cou, avant de se jeter en voiture dans la mer du haut d’une falaise afin que l’on dise à son enterrement :

« … je ne l’ai pas pris au sérieux quand il a parié qu’il mourrait pendu et noyé dans un accident de voiture… » (Idée noire n° 18).

Le 5 janvier 1997, il est mort bêtement d’un infarctus.

« Et ça ne l’a pas fait rire… »

Ressources

Émissions de Radio

« Qu’est-ce que créer ? L’Art neuf de la bd » 4/5. QRN sur Bretzelburg de Franquin et Greg par François Schuiten. France Culture. Cours au Collège de France. Août 2023. 58 minutes.

Passionnante conférence du dessinateur des Citées Obscures. Visible également sur Youtube.

André Franquin (1924-1997) génial, modeste et discret. France Culture. Émission Toute une vie. Octobre 2014. 59 minutes.

Un portrait de l’artiste par José Louis Bocquet, journaliste et scénariste, Jean-Claude Menu, dessinateur et éditeur et Numa Sadoul, auteur d’Et Franquin créa Lagaffe.

Filmographie

Boujenah, Paul. Fais gaffe à Lagaffe. Société Nouvelle de Cinématographie (SNC), 1981, 85 minutes.

Nanar oubliable malgré la présence de Daniel Prévost dans le rôle de Prunelle.

Martin-Laval, Pierre-François. Gaston Lagaffe. Les Films du Premier ; Les Films du 24 ; UGC Images, 2018, 84 minutes.

Adaptation médiocre par un des Robin des bois.

Chabat, Alain. Sur la piste du Marsupilami. Pathe Distribut, 2012, 105 minutes.

Sans doute, le plus fidèle à l’esprit de Franquin. Mention spéciale à Lambert Wilson, dictateur sud-américain travesti en Céline Dion.

Musées/ Expositions

Maîtres de la BD européenne. BnF, 2000. Plusieurs planches sont consacrées à Franquin et à ses personnages. Exposition en ligne.

> http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm

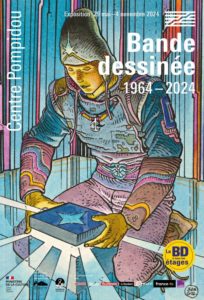

La BD à tous les étages. Centre Georges Pompidou, 29 mai au 4 novembre 2024.

Avec, entre autres, « Bande dessinée, 1964-2024 » une immersion exceptionnelle dans les multiples univers du neuvième art. Planches originales, dessins inédits, carnets de travail…

Avec notamment, pour le rire, des planches de Franquin, Gotlib, Bretécher, Catherine Meurisse…

Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. Angoulême.

Elle propose un article très détaillé sur la BD

Gringos locos et les controverses qui ont accompagné sa sortie. Vous pourrez également consulter un dictionnaire de la BD, avec, par exemple, une entrée sur le « dessin vivant » à partir du personnage de Mademoiselle Jeanne.

> https://www.citebd.org/neuvieme-art/gringos-locos-la-legende-retournee

> https://www.citebd.org/neuvieme-art/dictionnaire

Le monde de Franquin. Cité des sciences et de l’Industrie, du 19 octobre 2004 au 31 août 2005. Le dossier de presse de cette exposition est téléchargeable :

> https://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/tempo/franquin/divers/presse.html

Musée de la BD. Bruxelles

> https://www.cbbd.be/fr/accueil

Sitographie

Dupuis. Site de l’éditeur historique de Franquin.

> https://www.dupuis.com/

Franquin, Marsu productions. Site très complet sur la vie et l’œuvre du dessinateur.

> http://www.franquin.com/

Gaston Lagaffe. Éditions Dupuis : Site « officiel » de Gaston.

> https://www.gastonlagaffe.com/franquin.html

Franquin en 1971 : « Gaston est un grand travailleur ». INA, 2020, maj 2024. À l’occasion du centenaire de la naissance de Franquin et de l’édition par La Poste en 2024 d’un timbre représentant un autoportrait du dessinateur, l’INA propose de nombreuses vidéos sur celui-ci.

> https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/franquin-

bd-gaston-lagaffe

Dans les programmes

COLLEGE

Français, Cycle 3

Sixième : Culture littéraire et artistique : Littérature jeunesse, bande dessinée, notamment dans le cadre des thèmes suivants : « Héros/héroïnes et personnages ; Se confronter au merveilleux, à l’étrange ; Vivre des aventures ; Le monstre, aux limites de l’humain »

Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015 modifié par Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018

Français, Cycle 4

Cinquième : Culture littéraire et artistique : « Héros/héroïnes et héroïsmes : On peut aussi exploiter des extraits de bandes dessinées »

Troisième : Culture littéraire et artistique « Dénoncer les travers de la société : on étudie des dessins de presse ou affiches, caricatures, albums de bande dessinée. » « Les caricatures sont-elles des insultes ou des dénonciations ? Lecture de dessins de presse ; dessins satiriques d’élèves sur l’actualité ou sur la vie du collège »

Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015 modifié par Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018

Arts plastiques, Cycle 4

« Les genres hybrides ou éphémères apparus et développés aux XXe et XXIe siècles : bande dessinée » « la caricature »

Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015 modifié par Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018

LYCEE

Français, Seconde

Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle : « Pistes de prolongements artistiques et culturels, et de travail interdisciplinaire : bande dessinée, roman graphique »

BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Programme de spécialité d’arts de première et terminale générales : arts plastiques et histoire des arts.

BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019

Enseignement Moral et Civique, seconde – première – terminale

Dans le cadre des thèmes annuels des classes de :

• Seconde (également étudié en seconde professionnelle) : la liberté, les libertés

« découvrir la richesse et la variété des supports et des expressions »

« tolérance. Respect de la personne humaine. » « liberté d’expression » « L’engagement au regard des libertés » « Les enjeux éthiques : approches des grands débats contemporains »

• Première : la société

• Terminale : la démocratie

BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019

• Terminale professionnelle : S’engager et débattre en démocratie autour des défis de

Société : « la liberté d’expression »

BOEN spécial n° 1 du 6 février 2020

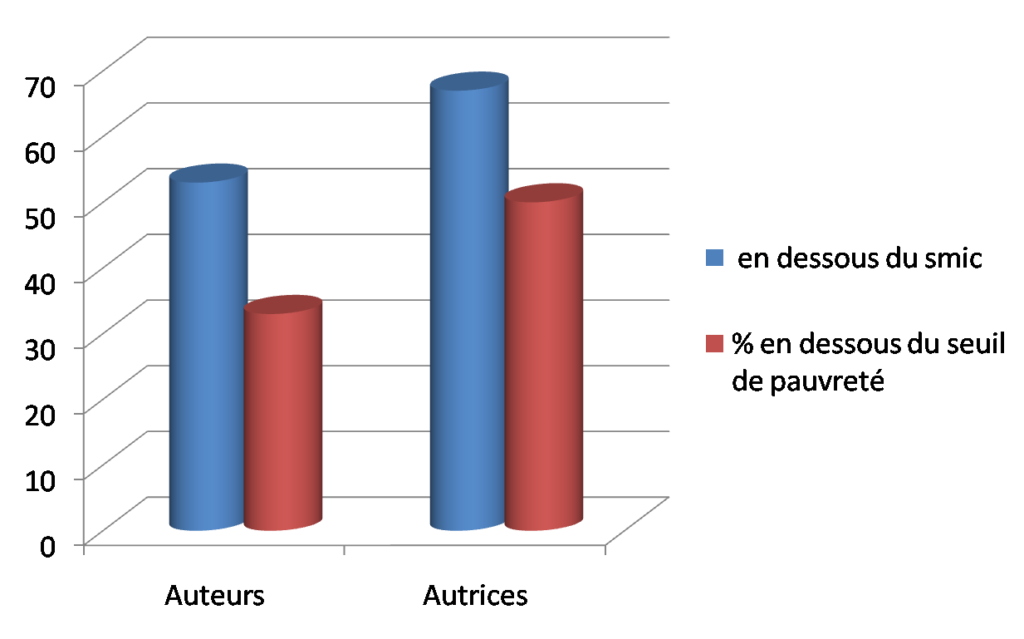

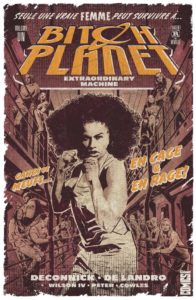

À partir des années 60/70, des autrices comme Claire Brétecher, Chantal Montellier, Florence Cestac, Annie Goetzinger investissent la bande dessinée et font figure de pionnières. Le fait qu’elles s’adressent majoritairement à un public adulte contribue probablement à leur reconnaissance.

À partir des années 60/70, des autrices comme Claire Brétecher, Chantal Montellier, Florence Cestac, Annie Goetzinger investissent la bande dessinée et font figure de pionnières. Le fait qu’elles s’adressent majoritairement à un public adulte contribue probablement à leur reconnaissance.

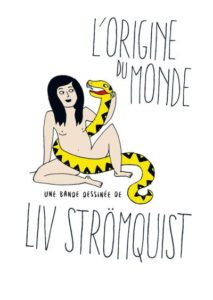

Cet intérêt des autrices pour le récit autobiographique n’est pas limité à la France. De tous les coins du monde, elles investissent ce genre : Alison Bechdel (Fun Home, 2006), Uli Lust (Trop n’est pas assez, 2007), Karlien De Villiers (Ma mère était une très belle femme, 2007), Rosalind B. Penfold (Dans les sables mouvants, 2007), Debbie Drechsler (Daddy’s girl, 1996), Julie Doucet (Journal, 2004), Dominique Goblet (Faire semblant, c’est mentir, 2007).

Cet intérêt des autrices pour le récit autobiographique n’est pas limité à la France. De tous les coins du monde, elles investissent ce genre : Alison Bechdel (Fun Home, 2006), Uli Lust (Trop n’est pas assez, 2007), Karlien De Villiers (Ma mère était une très belle femme, 2007), Rosalind B. Penfold (Dans les sables mouvants, 2007), Debbie Drechsler (Daddy’s girl, 1996), Julie Doucet (Journal, 2004), Dominique Goblet (Faire semblant, c’est mentir, 2007).

C’est ainsi qu’en 2007, Pénélope Bagieu est révélée par son blog Ma vie est tout à fait fascinante. Elle met en scène une sorte d’alter ego Pénélope Joliecœur qui incarne une jeune parisienne apprêtée, férue de shopping et souvent submergée de travail. Puis pour le magazine Femina, l’autrice réalise Joséphine, le récit d’une trentenaire fleur bleue, gaffeuse et complexée, qui espère rencontrer l’homme idéal. Ces chroniques du quotidien teintées d’autodérision séduisent le public des blogs comme celui des magazines dits féminins et ouvrent la porte de l’édition papier à Pénélope Bagieu.

C’est ainsi qu’en 2007, Pénélope Bagieu est révélée par son blog Ma vie est tout à fait fascinante. Elle met en scène une sorte d’alter ego Pénélope Joliecœur qui incarne une jeune parisienne apprêtée, férue de shopping et souvent submergée de travail. Puis pour le magazine Femina, l’autrice réalise Joséphine, le récit d’une trentenaire fleur bleue, gaffeuse et complexée, qui espère rencontrer l’homme idéal. Ces chroniques du quotidien teintées d’autodérision séduisent le public des blogs comme celui des magazines dits féminins et ouvrent la porte de l’édition papier à Pénélope Bagieu.

On peut citer Catel qui se révèle comme une biographie engagée. Elle s’est en effet spécialisée avec le scénariste José-Louis Bocquet dans les biographies de femmes qui ont marqué les mouvements féministes : Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse, Benoîte Groult. Ces albums denses, au trait élégant, dressent le portrait de femmes qui ont su défier les conventions de leur temps et s’inscrire dans une lutte sociale et idéologique. En 2019, Catel, avec Claire Bouilhac, adapte un roman de Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, une héroïne qui affirme sa volonté de s’affranchir du joug masculin et des normes sociales du monde dans lequel elle évolue.

On peut citer Catel qui se révèle comme une biographie engagée. Elle s’est en effet spécialisée avec le scénariste José-Louis Bocquet dans les biographies de femmes qui ont marqué les mouvements féministes : Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse, Benoîte Groult. Ces albums denses, au trait élégant, dressent le portrait de femmes qui ont su défier les conventions de leur temps et s’inscrire dans une lutte sociale et idéologique. En 2019, Catel, avec Claire Bouilhac, adapte un roman de Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, une héroïne qui affirme sa volonté de s’affranchir du joug masculin et des normes sociales du monde dans lequel elle évolue.

Dans Betty Boob, Julie Rocheleau et Véro Cazot mettent en scène une héroïne qui malgré toutes les pertes qu’elle subit (un sein suite à un cancer, un compagnon atterré par la situation et un emploi qu’elle ne peut plus exercer) va se reconstruire de façon inattendue. Une bande dessinée bouillonnante de fantaisie graphique, muette et totalement expressive (Prix BD Fnac, 2018).

Dans Betty Boob, Julie Rocheleau et Véro Cazot mettent en scène une héroïne qui malgré toutes les pertes qu’elle subit (un sein suite à un cancer, un compagnon atterré par la situation et un emploi qu’elle ne peut plus exercer) va se reconstruire de façon inattendue. Une bande dessinée bouillonnante de fantaisie graphique, muette et totalement expressive (Prix BD Fnac, 2018).

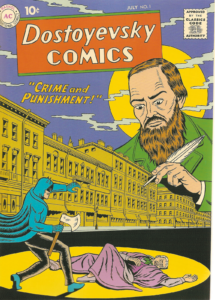

des bandes du Golden Age dans une trame littéraire tragique et classique, jetant des ponts entre cette littérature reconnue et un genre injustement méprisé ». Et effectivement, entre Raskolnikov et Batman, une affinité existe, mise en valeur par R. Sikoryak. Raskolnikov, ancien étudiant qui vit dans la solitude et la pauvreté, assassine une vieille prêteuse sur gage pour lui voler son argent. Or si l’on se concentre sur la justification de son acte par l’auteur russe, Raskolnikov en devient un prétendant à la surhumanité : « Les hommes ordinaires doivent vivre dans l’obéissance et n’ont pas le droit de transgresser la loi […] Les individus extraordinaires, eux, ont le droit de commettre tous les crimes et de violer toutes les lois pour cette raison qu’ils sont extraordinaires ». On n’est pas loin de la définition du super-héros, et le choix par Sykoryak de Batman dont l’âme sombre et les motivations douteuses ont souvent été exposées révèle ses fondements dans la planche de la page 51 ci-jointe. Raskolnikov et Batman s’imaginent au-dessus de la loi, en tout cas, ils sont prêts à la transgresser. Et ils estiment qu’il est juste d’employer des mesures extraordinairement cruelles pour lutter contre ce qu’ils considèrent être injustes.

des bandes du Golden Age dans une trame littéraire tragique et classique, jetant des ponts entre cette littérature reconnue et un genre injustement méprisé ». Et effectivement, entre Raskolnikov et Batman, une affinité existe, mise en valeur par R. Sikoryak. Raskolnikov, ancien étudiant qui vit dans la solitude et la pauvreté, assassine une vieille prêteuse sur gage pour lui voler son argent. Or si l’on se concentre sur la justification de son acte par l’auteur russe, Raskolnikov en devient un prétendant à la surhumanité : « Les hommes ordinaires doivent vivre dans l’obéissance et n’ont pas le droit de transgresser la loi […] Les individus extraordinaires, eux, ont le droit de commettre tous les crimes et de violer toutes les lois pour cette raison qu’ils sont extraordinaires ». On n’est pas loin de la définition du super-héros, et le choix par Sykoryak de Batman dont l’âme sombre et les motivations douteuses ont souvent été exposées révèle ses fondements dans la planche de la page 51 ci-jointe. Raskolnikov et Batman s’imaginent au-dessus de la loi, en tout cas, ils sont prêts à la transgresser. Et ils estiment qu’il est juste d’employer des mesures extraordinairement cruelles pour lutter contre ce qu’ils considèrent être injustes. Observons une seconde rencontre proposée dans Masterpiece Comics, cette fois-ci entre Superman, de Siegel et Shuster, et L’Étranger d’Albert Camus. Le récit est condensé en huit couvertures d’Action Camus qui caricaturent les couvertures d’Action Comics, magazine qui publiait Superman. Ici, si le principe de l’hybridation est le même que précédemment, l’adaptation se double d’une contrainte, celle de la réduction.

Observons une seconde rencontre proposée dans Masterpiece Comics, cette fois-ci entre Superman, de Siegel et Shuster, et L’Étranger d’Albert Camus. Le récit est condensé en huit couvertures d’Action Camus qui caricaturent les couvertures d’Action Comics, magazine qui publiait Superman. Ici, si le principe de l’hybridation est le même que précédemment, l’adaptation se double d’une contrainte, celle de la réduction.