Dans le cadre de la semaine de la prévention couplée avec la Semaine de la presse et des Médias au collège Guy Flavien à Paris, la dessinatrice Gomargu est venue travailler avec des adolescents de 4e sur les émotions. Cette artiste est engagée dans la lutte contre les injustices, les discriminations ou encore les violences faites aux femmes ; elle défend la préservation de la planète et est attentive à la santé mentale. Elle a proposé aux adolescents d’aborder leurs émotions à travers le dessin.

Le dessin peut-il offrir à tous le moyen d’exprimer sans tabous des émotions, négatives ou positives, afin de mieux se connaître soi-même et d’aborder plus sereinement certaines expériences nouvelles de la vie ? Récit d’une rencontre aussi belle qu’essentielle.

La santé et le mieux-être : un bien commun au sein de la communauté éducative

Notre projet est de marquer un temps d’arrêt dans la course aux apprentissages scolaires pour observer et comprendre les émotions qui sont le cœur de notre relation aux autres et au monde, et dont on a tant à apprendre…

Depuis plusieurs années, la principale-adjointe, la conseillère principale d’éducation et la professeure documentaliste organisent une semaine de prévention au collège, programmée volontairement au mois de mars, en même temps que la Semaine de la Presse et des Médias dans l’École. Un planning est élaboré sur des plages horaires banalisées pour chaque classe, de façon à ce que tous les membres de la communauté éducative puissent assister et prendre part, en lien avec les enseignements, aux différentes interventions et manifestations.

L’objectif de ce temps fort, amené dans un avenir proche à s’apparenter à un « stop collège », est de proposer aux adolescents un vrai temps de pause dans les apprentissages pour s’intéresser collectivement à tous les facteurs liés à la santé physique, mentale et intellectuelle, sans lesquels on ne peut ni s’investir, ni réussir dans sa vie scolaire et citoyenne. En lien avec différents partenaires associatifs et institutionnels, pour beaucoup implantés sur notre territoire de quartier, les thèmes du sommeil, de la sexualité, de la lutte contre le harcèlement, de la vie numérique et des pratiques informationnelles connectées sont abordés selon les âges des élèves. Des interventions d’artistes ou de professionnels, la plupart du temps conçues sous la forme d’ateliers interactifs, permettent de faire de la santé et du bien-être une préoccupation partagée inscrite dans le projet d’établissement et garante de la réussite de tous. Les élus du CVC (Conseil de Vie collégien) sont partie prenante dans cette organisation en nous faisant part des préoccupations de leurs pairs.

Gomargu : une dessinatrice qui explore tous les champs psycho-émotionnels de la vie actuelle

Si santé, bien-être et sociabilité constituent le fil rouge qui relie les différents temps forts de cette semaine, ils sont aussi les mots-clés incontournables qui nous motivent, pour la deuxième année consécutive, à inviter la jeune dessinatrice Gomargu. Ses thématiques de travail et de création explorent notamment les relations entre les hommes et les femmes, célébrant une sororité seule à même de pouvoir permettre de gagner les luttes pour plus de respect et d’égalité.

La professeure documentaliste découvre le travail de Gormargu à travers sa veille professionnelle et personnelle. Tous les jours, la dessinatrice poste sur son compte Instagram de petits dessins aux lignes très épurées et souvent bichromes à travers lesquels elle illustre une émotion. S’inspirant de citations glanées au fil de ses lectures ou guidée par ses expériences et ses pensées personnelles, elle éclaire, par la force de son trait déterminé, de petites situations de la vie quotidienne simples mais à travers lesquelles peuvent se creuser certaines injustices ou se cristalliser un ressenti qui vient entraver notre bien-être et donc notre capacité à apprendre.

Je suis rentrée très simplement en contact avec Margaux1, et elle a répondu avec beaucoup d’enthousiasme à ma proposition de venir rencontrer des adolescents pour dialoguer avec eux autour de son travail. C’est un public qu’elle connaissait assez peu et dont les préoccupations constituent un enrichissement de sa démarche bienveillante. Ma collègue CPE et moi-même l’invitons alors pour préparer les séances avec les élèves de 4e auxquels nous avons présenté au préalable sa démarche artistique.

Le dessin, qui, nous le savons, occupe souvent une place importante dans les pratiques et les choix culturels des adolescents, ne peut-il pas avoir un pouvoir libérateur plus puissant que les mots et devenir ainsi le support efficace d’un débat constructif autour des valeurs du vivre ensemble ? Tel est le questionnement qui accompagne la projection que nous organisons avec la collègue CPE en classe. Ma collègue CPE et moi-même sommes accueillies par des collègues de différentes disciplines volontaires et intéressés par ce propos.

Au fil des quelques posts de Gomargu que nous avons choisis, en lien avec des thématiques de l’enseignement moral et civique (l’égalité filles/garçons, la lutte contre les clichés sexistes, l’usage responsable des réseaux sociaux…), nous orchestrons les réactions au sein de la classe sous la forme d’un débat argumenté, la CPE et moi-même : nous en profitons pour aborder un autre aspect, culturel et citoyen, du réseau social Instagram, sur lequel sont inscrits la plupart des élèves de 4e. On voit en effet à travers le compte de Gormargu qu’une artiste peut utiliser les réseaux sociaux comme un espace de liberté d’expression et d’engagement. La graphiste aura d’ailleurs l’occasion de revenir, lors de ses échanges avec les jeunes, sur son propre usage des réseaux et sur les déconvenues qu’elle a pu connaître en tant que personnalité publique.

Le temps de la rencontre : des paroles extra-scolaires inscrites durablement dans la vie de l’élève

Le temps de la rencontre est venu. Gomargu est invitée une journée au CDI pour présenter aux classes de 4e ses parcours scolaire et artistique atypiques à travers lesquels elle valorise la confiance en soi et la ténacité, pour peu qu’un rêve vous anime.

La dessinatrice explique son approche de la tablette graphique et propose aux élèves de commenter avec eux différents dessins qui mettent en question la perception du corps féminin, les relations entre amies ou amoureux, le sexisme ordinaire qui bride la vie des filles et des femmes à tous les âges et à tous les moments de leur vie…

Gomargu présente aussi les causes pour lesquelles elle s’engage (elle a réalisé quelques affiches), cet engagement étant l’essence même de sa créativité : la lutte contre les violences intrafamiliales, la préservation de la planète et la prophylaxie en faveur de la santé mentale.

Elle a illustré plusieurs ouvrages dont un sur les pervers narcissiques et une petite encyclopédie de femmes illustres mais inconnues (Gazsi, Kestenberg, Gomargu & Gayet, 2021). Elle est plus récemment l’autrice d’un roman graphique On en a gros, dans lequel elle dénonce les injustices faites aux femmes dans leur vie professionnelle, amoureuse, familiale et sexuelle (Gomargu, 2021). Sur ce dernier point, Gomargu brise tous les tabous avec finesse et tact mais elle prévient les collégiens que certains aspects de ce travail s’adressent davantage à de jeunes adultes. Le livre est disponible sur demande au CDI pour les élèves volontaires et dans le cadre de cette médiation préalable.

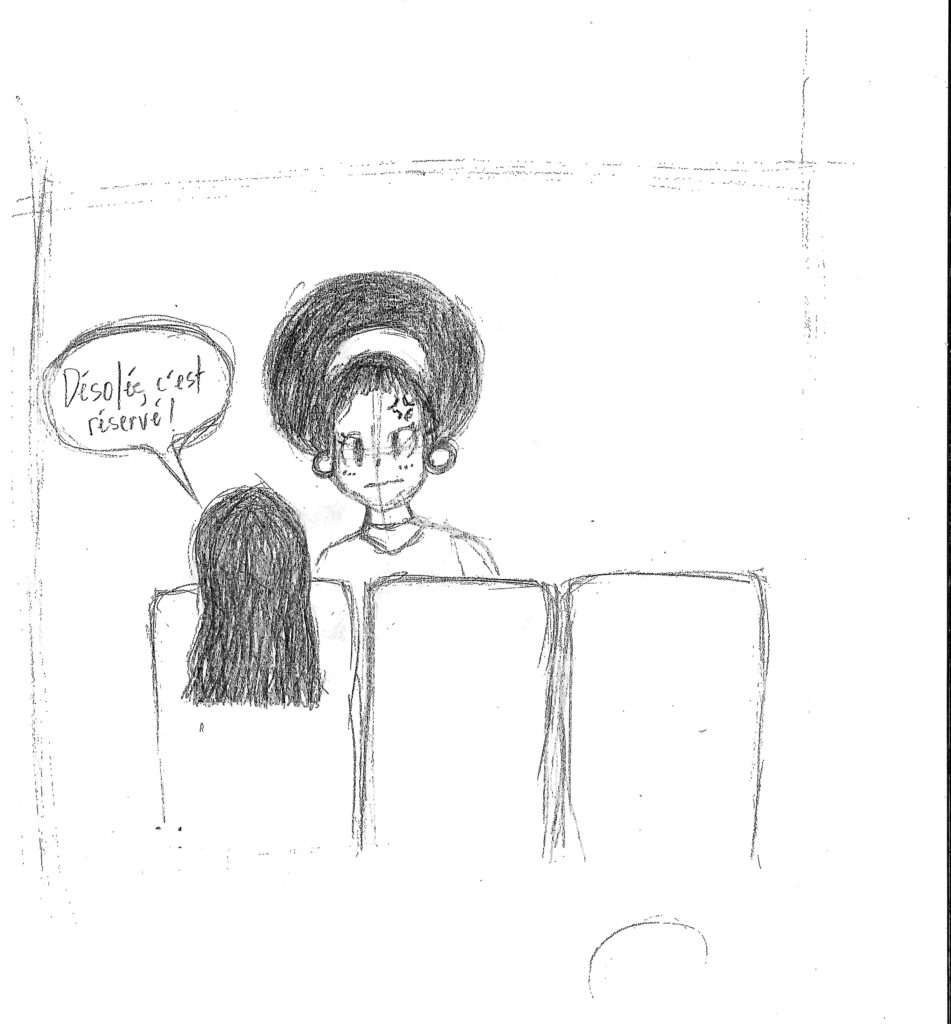

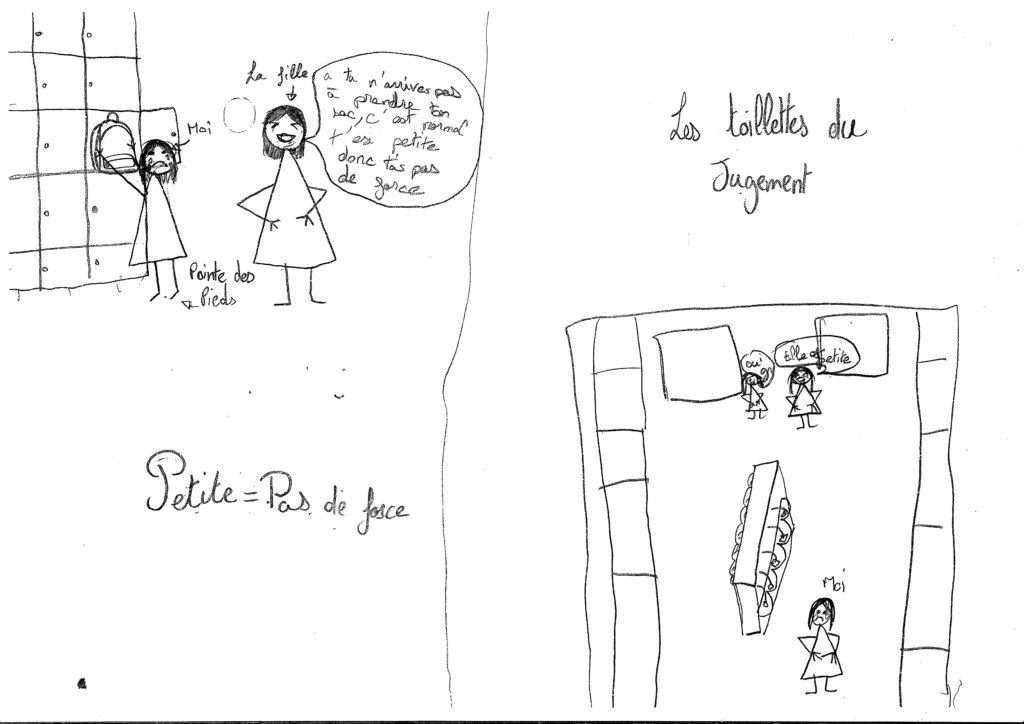

Au fil des dessins projetés, la parole se libère autant chez les filles que chez les garçons et met les œuvres de l’artiste en relation avec des expériences personnelles plus ou moins douloureuses.

Entre roman graphique et BD, les planches mettent en scène des personnages qui dialoguent entre eux ou dont la posture est accompagnée d’une phrase, sorte de mantra ou « sankalpa » (phrase intentionnelle et personnelle utilisée par le yogi en soutien à sa pratique) destinée à la réflexion puis au mieux-être.

C’est le point de départ pour une deuxième partie consacrée à un atelier au cours duquel Gomargu demande aux adolescents de raconter de manière anonyme, par écrit, en quelques phrases, une situation de la vie quotidienne chargée émotionnellement avant d’en faire un premier croquis puis un dessin définitif. Tel est le processus créatif que l’artiste propose aux jeunes d’expérimenter pour s’en resservir éventuellement face à des expériences de vie plus ou moins difficiles et parfois bloquantes. Peu importe que l’on soit bon ou mauvais dessinateur, tous les dessins que nous avons pu observer montrent à quel point ce médium œuvre pour une mise à distance symbolique des affects. Il soulage et libère. Il rompt le silence et ouvre le débat.

Le CDI : lieu d’expression et chambre d’échos émotionnels. Le dessin au cœur des actions du professeur documentaliste

Faut-il rappeler que la lecture est une activité incontournable de l’apprentissage des émotions et de l’empathie ? La littérature de jeunesse s’appuie souvent sur le personnage comme support d’identification fondateur à travers lequel le jeune lecteur apprend à mieux se connaître en reconnaissant puis en formulant ce qui le rapproche ou l’éloigne de ce mentor imaginaire.

Dans la mesure où le professeur documentaliste est celle ou celui qui valorise toutes les cultures et tous les modes d’expression dans l’établissement, le dessin occupe une place éducative, pédagogique ou tout simplement suggestive très importante dans l’accueil et l’accompagnement que je destine aux élèves. Il m’arrive ainsi, au fil des jours, d’extraire un dessin de Gomargu de son écran pour l’afficher dans un couloir ou dans un des espaces du CDI, en fonction d’une humeur ou d’un événement. Au sortir d’une période difficile qui semble avoir aggravé le mal-être des individus majoritairement jeunes, le dessin semé librement dans le collège livre sa force expressive à la liberté interprétative de chacun. Il est moins question ici d’informer que d’inviter à mettre à distance ce qui blesse, à mieux comprendre ce qui élève et fait progresser et ce qui conduit au respect mutuel, garant d’équilibre et d’épanouissement.

Depuis deux ans, Gomargu repart en ayant semé ses petits grains de bonheur archivés sur son compte Instagram. Il arrive que des élèves lui envoient des messages. D’autres, désormais en 3e, viennent la saluer au CDI lors de sa venue… Et parfois, une situation difficile et non exprimée dans une classe se libère après son intervention.

Nous sommes heureux de pouvoir perpétuer cette belle rencontre chaque année et nous ne pouvons que vous encourager à découvrir son travail pour peut-être, à votre tour avoir envie de l’inviter.

Je remercie Madame la Principale-adjointe et ma collègue CPE pour leur confiance et leur implication dans ce projet.