Le carnet de voyage est une création polymorphe qui amène à découvrir un Ailleurs, l’Autre au travers du filtre de la culture de l’auteur. Exploration intime où les médiums se complètent et s’harmonisent au service des émotions, le carnet de voyage est un style littéraire et plastique à part entière. L’œuvre artistique est complète et l’expérience immersive totale pour le lecteur. Bien plus qu’un retour d’expérience touristique ou qu’une simple succession de paysages, l’artiste propose une alternative à des lecteurs en quête de découvertes. Pour Christine Gadrat-Ouerfelli1, de premières traces de carnets de voyage émergent dans les récits de pèlerinage dès la fin du Moyen Age, et on peut citer comme exemple le plus précoce le carnet du frère augustin Jacopo de Verona se rendant en Terre Sainte en 1335. Pour autant, comme l’indique Pascale Argod2, c’est bien plus tard, en pleine vogue de l’orientalisme au XIXe siècle, que le peintre Eugène Delacroix va structurer ce genre à partir de ses carnets de travail constitués au Maroc. Le carnet de voyage devient support d’étude anthropologique et ethnologique, cet apport influencera alors d’autres artistes comme Paul Gauguin pour ses travaux à Tahiti.

Offrons ainsi au carnet de voyage une place de choix dans nos CDI, où il peut mener autant vers les thématiques du voyage que de l’engagement. Il peut servir de support aux questions relatives au travail journalistique ou encore accompagner des travaux d’écriture ou de créations artistiques.

Le carnet de voyage offre au lecteur un temps de pause, une respiration dans un ailleurs, qui peut représenter une immersion dans un quotidien différent. Quand toute la subjectivité de l’auteur induite par l’exercice est acceptée, c’est alors pour le lecteur un saut dans l’inconnu qui l’amène à ne plus se satisfaire d’un simple défilement de paysages et l’encourage à voir la beauté du quotidien, de sentiments offerts par un texte, un dessin ou un collage.

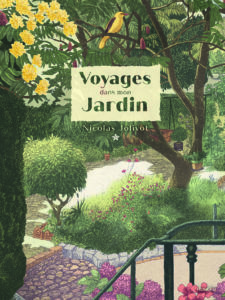

Dès lors, le lecteur s’ouvre à cet ailleurs, prêt à s’attacher aux détails, tant qu’ils procurent des émotions, comme c’est le cas dans Voyage dans mon jardin où nous accompagnons, au fil des saisons, Nicolas Jolivot dans son jardin familial. Un ailleurs qui n’a rien d’exotique et qui, pourtant, va dérouler saison après saison son lot de révélations. Après trente années d’explorations, de découvertes aux quatre coins du monde, un besoin irrépressible émerge pour l’auteur de revenir à l’essentiel, de s’épancher sur la faune et la flore de ce simple bout de terre de trois cents mètres carrés. Au fil des pages, le carnet rend hommage aux herbiers d’autrefois où une place importante est faite aux descriptions de plantes à la manière des planches lithographiques. Les insectes et autres petits animaux ne sont pas en reste et les dessins s’attachent à les décrire au plus proche de la réalité. L’écriture simple des observations devient poétique et nostalgique, le lecteur s’attache petit à petit à la vie de ses habitants. C’est avec l’ensemble de ces éléments que l’auteur va donner une consistance à son carnet et créer une proximité avec le lecteur.

Dès lors, le lecteur s’ouvre à cet ailleurs, prêt à s’attacher aux détails, tant qu’ils procurent des émotions, comme c’est le cas dans Voyage dans mon jardin où nous accompagnons, au fil des saisons, Nicolas Jolivot dans son jardin familial. Un ailleurs qui n’a rien d’exotique et qui, pourtant, va dérouler saison après saison son lot de révélations. Après trente années d’explorations, de découvertes aux quatre coins du monde, un besoin irrépressible émerge pour l’auteur de revenir à l’essentiel, de s’épancher sur la faune et la flore de ce simple bout de terre de trois cents mètres carrés. Au fil des pages, le carnet rend hommage aux herbiers d’autrefois où une place importante est faite aux descriptions de plantes à la manière des planches lithographiques. Les insectes et autres petits animaux ne sont pas en reste et les dessins s’attachent à les décrire au plus proche de la réalité. L’écriture simple des observations devient poétique et nostalgique, le lecteur s’attache petit à petit à la vie de ses habitants. C’est avec l’ensemble de ces éléments que l’auteur va donner une consistance à son carnet et créer une proximité avec le lecteur.

Avec cette même approche, Nicolas de Crécy dans Sur les routes, carnet en poche se penche sur son travail en reprenant certaines de ses illustrations réalisées ces vingt dernières années et propose de livrer les étapes d’élaboration de ces paysages croqués au détour d’une rue, d’une place de France ou du Brésil. Cette mise en perspective du contexte créatif éclaire alors l’œuvre, et l’œil du lecteur ne s’attarde plus sur les mêmes détails, ouvrant alors le champ d’observation.

Quand le trait et la couleur sont accompagnés, expliqués, argumentés, ils offrent ainsi plus de perspective à l’illustration. Nous retrouvons dans les carnets de voyage de Stéphanie Ledoux cet attachement à la technique au service de l’émotion, comme c’est le cas dans Trait pour trait. Ici, si les portraits servent à sublimer les différentes cultures rencontrées, la lecture nous amène surtout rapidement à être touché par la force des regards et donc à créer du lien.

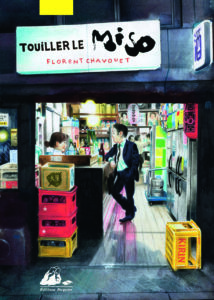

On retrouve la même volonté dans Manabé Shima, où Florent Chavouet propose au lecteur de vivre au plus près son expérience d’un été sur une île japonaise. Cette proximité est créée par les choix techniques qui engagent le lecteur à entrer dans les illustrations, puisque textes et dessins ne font qu’un. Le foisonnement de détails, tant graphiques que textuels, ne laisse pas indifférent, il peut nous amener à chavirer, mais, après une respiration, on plonge à nouveau au plus près du quotidien des habitants de cette île. Nous suivons les aventures rocambolesques de l’auteur comme lors d’une journée de pêche, ou lors des fêtes traditionnelles, et rapidement nous nous attachons aux personnes rencontrées grâce aux portraits réalisés. Le jeu de perspectives utilisé pour la description des espaces happe le regard du lecteur et l’on s’attache à découvrir le moindre détail. L’auteur récidive avec les mêmes choix artistiques, crayons de couleur et pastels dans Touiller le Miso rendant toujours plus concrètes les ambiances du Japon quotidien, loin du tumulte moderne.

Une expression de l’imagination

Ce genre littéraire peut aussi servir à libérer l’imagination, ouvrir vers des aventures dans des contrées inconnues. Dans cette catégorie, on ne peut que s’émerveiller du travail de l’artiste Noah J. Stern, qui nous offre un ouvrage d’art, grand format, pour découvrir un nouveau continent dans Terra Ultima, où la nature prospère sans la présence humaine. Nous suivons ce biologiste dans son travail d’archiviste auprès de l’explorateur Raoul Deleo. Mission lui est donnée de rendre accessible au plus grand nombre les résultats des trois explorations qu’il a menées. Les notes de l’explorateur montrent comment celui-ci va être tout à la fois malmené par la nature aux paysages fabuleux, et émerveillé devant tant d’espèces hybrides rencontrées. Les planches descriptives de ces animaux sont somptueuses tant par les couleurs utilisées que par les détails apportés. On se prend alors à imaginer notre rencontre avec la Coccinellursus Hexapedus ou encore, le soir venu, à entendre le chant de la grenouille bleue à queue en éventail.

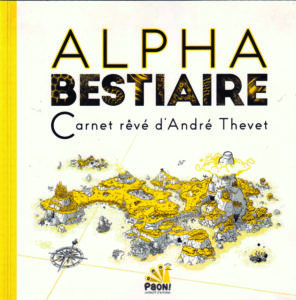

Nous pouvons retrouver ce même type de travail d’écriture et d’illustrations dans un ouvrage collectif, Alpha Bestiaire, Carnet rêvé d’André Thevet. Ici, la découverte d’un monde fictif est proposée sous la forme d’un Abécédaire. Une construction simple et homogène : une illustration centrale sur une page et la description sur la page suivante. Ce carnet est proposé par des artistes charentais regroupés dans le collectif Paon! fondé en 2008. Ils rendent hommage à André Thevet, angoumoisin né en 1516, moine cordelier puis explorateur et cosmographe du roi, qui rapporta de ses voyages de nombreux carnets et croquis. La proposition graphique, utilisant du noir et du jaune uniquement, donne une dynamique et une uniformité au carnet, alors que les illustrations sont graphiquement différentes car réalisées par 26 artistes. Le lecteur, sourire aux lèvres grâce au ton volontairement décalé, découvre une faune et une flore loufoques, des anecdotes effrayantes ou absurdes.

Nous pouvons retrouver ce même type de travail d’écriture et d’illustrations dans un ouvrage collectif, Alpha Bestiaire, Carnet rêvé d’André Thevet. Ici, la découverte d’un monde fictif est proposée sous la forme d’un Abécédaire. Une construction simple et homogène : une illustration centrale sur une page et la description sur la page suivante. Ce carnet est proposé par des artistes charentais regroupés dans le collectif Paon! fondé en 2008. Ils rendent hommage à André Thevet, angoumoisin né en 1516, moine cordelier puis explorateur et cosmographe du roi, qui rapporta de ses voyages de nombreux carnets et croquis. La proposition graphique, utilisant du noir et du jaune uniquement, donne une dynamique et une uniformité au carnet, alors que les illustrations sont graphiquement différentes car réalisées par 26 artistes. Le lecteur, sourire aux lèvres grâce au ton volontairement décalé, découvre une faune et une flore loufoques, des anecdotes effrayantes ou absurdes.

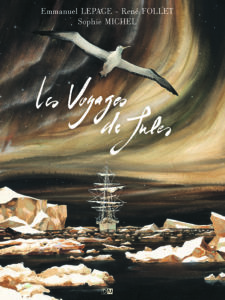

Une approche différente du carnet de voyage fictif est proposée par Emmanuel Lepage, dessinateur et scénariste de bandes dessinées. Il est l’instigateur avec Sophie Michel, scénariste, d’une série en trois tomes autour du thème central de la mer dont le premier volume, Les voyages d’Anna, embarque le lecteur dans la relation entre Jules Tulet, dessinateur-explorateur, à la fin du XIXe siècle, et «sa muse» Anna, une jeune vénitienne qui décide de tout quitter pour rencontrer le monde. C’est bien plus tard, entourée des carnets que Jules lui a donnés, qu’Anna, à l’aube de ses cent ans, lui confie ses sentiments dans une lettre. Sous la forme d’un roman épistolaire illustré et scénarisé, nous découvrons au fil des pages et du temps qui passe, les différents croquis, esquisses et tests de couleurs de l’artiste, pour aboutir à la réalisation d’une toile. Nous partons à la découverte d’un périple mené de 1885 à 1910 dans un monde incertain, inconnu et inaccessible. On ressent l’extraordinaire au travers des rencontres, des échanges et des liens créés. On touche toute la subjectivité de l’artiste pour rendre compte des paysages visités.

Si le second tome, Les voyages d’Ulysse, reprend les codes classiques de la bande dessinée, le dernier tome, Les voyages de Jules, quant à lui, est un roman épistolaire illustré entre le carnet de voyage et le carnet de notes dont le narrateur est Jules Tullet. On suit les échanges avec les deux autres personnages, Anna et Ammôn, rencontrés dans les précédents titres. Dans cette dernière rencontre, Jules couche sur papier l’origine de sa vocation de peintre et de sa fascination pour la mer.

Une trace journalistique

Si le carnet de voyage nous propose de partir à la rencontre des cultures, de nouveaux paysages réels ou fictifs, il peut devenir aussi la trace d’un journalisme d’investigation, témoignant d’un quotidien, informant le lecteur d’une situation donnée. Le carnet de voyage se veut alors la mémoire d’un événement, support d’un reportage ou d’un documentaire.

C’est avec cet objectif, que la glaciologue française Lydie Lescarmontier et le dessinateur Romain Garouste ont abordé l’écriture de l’ouvrage L’Empreinte des Glaces. Nous sommes invités à embarquer dans l’un des derniers voyages de l’Astrolabe, ce navire emblématique, qui, pendant 28 ans, voguant vers la Terre Adélie, a servi à ravitailler en vivres et en matériel, la base scientifique mise en œuvre par l’Institut polaire français Paul-Émile Victor. La lecture de ce carnet, en tant que mémoire de ce brise-glace, est emplie d’émotions. Au fil des chapitres, il nous dévoile des moments de vie sur et sous son ponton. Cette personnification donne toute son intensité à cette dernière traversée. Les différents documents et photos proposés accompagnent la mémoire, alors que les aquarelles bleues et les dessins au crayon gris révèlent toute la puissance de ces contrées lointaines et hostiles nécessaires à l’équilibre de la vie sur Terre. L’ensemble permet d’aborder la question du travail scientifique en Antarctique au regard du réchauffement climatique.

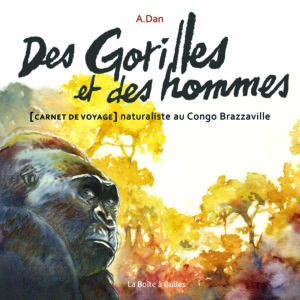

Avec pour même objectif, de sensibiliser aux travaux de recherche, on peut citer le travail du naturaliste A. Dan, que l’on accompagne dans Des gorilles et des hommes, Carnet de voyage naturaliste au Congo Brazzaville. Pendant 7 semaines, en 2014, intégré à une équipe de chercheurs primatologues du CNRS de Rennes, nous le suivons à la découverte des gorilles et grands singes. Le carnet débute dès les prémices du projet et l’on va suivre toute l’expédition de manière chronologique avec un équilibre entre les textes documentaires, les photos, les esquisses aux crayons et les dessins plus aboutis. L’ensemble est d’une grande richesse tout en restant accessible, avec pour objectif de nous sensibiliser aux conditions de vie et survie de ces animaux. Les portraits des gorilles sont d’une grande intensité, et l’on ne peut rester indifférent au soin apporté aux regards. L’auteur, marqué par cette expérience, poursuit son travail en proposant une adaptation en bande dessinée, quelques années plus tard, dans Le Oki d’Odzala.

Avec pour même objectif, de sensibiliser aux travaux de recherche, on peut citer le travail du naturaliste A. Dan, que l’on accompagne dans Des gorilles et des hommes, Carnet de voyage naturaliste au Congo Brazzaville. Pendant 7 semaines, en 2014, intégré à une équipe de chercheurs primatologues du CNRS de Rennes, nous le suivons à la découverte des gorilles et grands singes. Le carnet débute dès les prémices du projet et l’on va suivre toute l’expédition de manière chronologique avec un équilibre entre les textes documentaires, les photos, les esquisses aux crayons et les dessins plus aboutis. L’ensemble est d’une grande richesse tout en restant accessible, avec pour objectif de nous sensibiliser aux conditions de vie et survie de ces animaux. Les portraits des gorilles sont d’une grande intensité, et l’on ne peut rester indifférent au soin apporté aux regards. L’auteur, marqué par cette expérience, poursuit son travail en proposant une adaptation en bande dessinée, quelques années plus tard, dans Le Oki d’Odzala.

Le carnet de voyage, sans dénaturer la réalité par le texte ou l’illustration, avec une forme de sobriété dans la transmission, peut amener le lecteur à réfléchir. Il provoque une mise en perspective de certains faits historiques, et s’il s’offre avec sincérité, permet une prise de conscience. C’est le cas pour le travail de Véronique Abadie et de Brigitte Maizy dans Vivre en terres contaminées : au cœur des territoires du Sud de la Biélorussie. Cette enquête, retranscrite sous forme de carnet de voyage, propose d’appréhender la situation des hommes et des femmes vivants sur des territoires contaminés à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. Les auteures abordent l’impact de cet accident nucléaire dans le quotidien actuel des habitants de ces territoires biélorusses. Sans jamais entrer dans le pathos, les auteures exposent les étapes de cette enquête, les difficultés rencontrées et les obstacles mis sur leur chemin. Les aquarelles minimalistes illustrent avec sobriété l’environnement traversé.

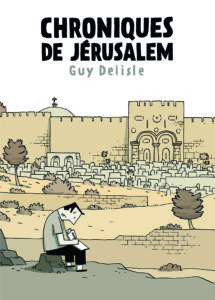

Avec un autre style, Pyongyang, Chroniques Birmanes et Chroniques de Jérusalem sont des bandes dessinées documentaires qui témoignent des conditions de vie dans des pays aux situations politiques complexes et conflictuelles. Avec humour et délicatesse, Guy Delisle se pose en témoin curieux et discret. Les illustrations, d’un trait minimaliste, noir et précis, se font vivantes et expressives, donnant du rythme à la lecture.

Avec un autre style, Pyongyang, Chroniques Birmanes et Chroniques de Jérusalem sont des bandes dessinées documentaires qui témoignent des conditions de vie dans des pays aux situations politiques complexes et conflictuelles. Avec humour et délicatesse, Guy Delisle se pose en témoin curieux et discret. Les illustrations, d’un trait minimaliste, noir et précis, se font vivantes et expressives, donnant du rythme à la lecture.

Dans cette même veine, on retrouve un traitement de l’information proche dans le travail de Fabien Toulmet qui aborde des événements de l’actualité mondiale. Ainsi, dans Les reflets du monde : en lutte, il se met en scène lui-même, expliquant la genèse de ce travail journalistique qui propose de partir à la rencontre de personnalités engagées dans leur pays. Comme il l’écrit : « Je vais donc rencontrer des gens qui vivent ces événements à l’intérieur pour qu’ils m’expliquent les choses et que je puisse vous les rapporter ».

Visuellement étonnant par la construction et la place du document, le travail de Solveig Josset cherche aussi à témoigner d’une forme de violence dans son ouvrage Georges : Le voyage sans retour. Dans ce carnet de route, l’auteur rend hommage à un trisaïeul, condamné à cinq ans de travaux forcés en Guyane au début du XXe siècle pour vol. Il aborde son travail d’écriture sans complaisance, mais rend compte de la noirceur du bagne. Par les choix de mise en forme du carnet, la fusion entre la littérature et les arts visuels rend la parole à cet homme que rien ne prédestinait à ce parcours de vie.

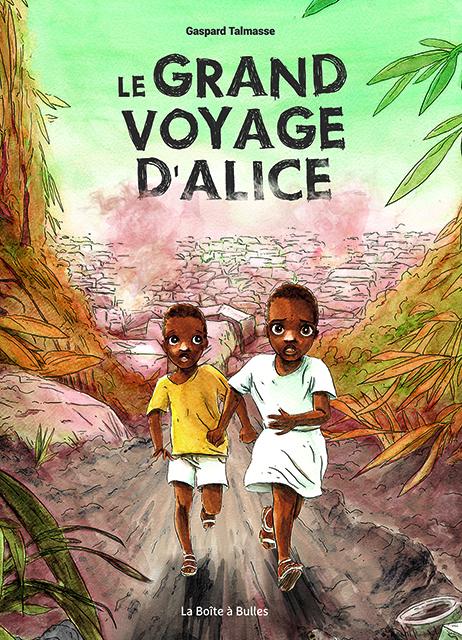

Enfin, on peut citer le travail de Gaspard Talmasse dans la bande dessinée Le grand Voyage d’Alice qui décrit la fuite d’une jeune Rwandaise obligée de quitter son pays en 1994 lors de la guerre civile. C’est à hauteur d’enfant et avec les mots de cette petite fille de 5 ans que l’auteur transmet un témoignage fort sur cette folie meurtrière. Alors que les dessins à l’aquarelle et la palette des couleurs subliment les paysages d’Afrique, les gros plans sur les personnages rendent visibles l’expression de la violence et de l’horreur de la guerre. Gaspard Talmasse a été lauréat pour cet ouvrage du Prix Médecins sans Frontières en 2021, attribué lors du Rendez-vous International du carnet de voyage.

Nous le voyons, le carnet de voyage offre la possibilité aux lecteurs d’une prise de conscience en racontant la vie ailleurs, avec pudeur et émotions, et constitue un moyen intéressant de rendre compte de l’actualité ou de faits de société dans un but informatif et documentaire. Il peut être vecteur d’engagement auprès des élèves en s’appuyant sur les dialogues interculturels.