Pour le professeur documentaliste, l’accueil des élèves dans le CDI constitue une tâche importante au quotidien. Pourtant, le plus souvent, ce geste n’est pas considéré comme un véritable geste professionnel et relève de la compétence cachée, de l’informel. Comment le revaloriser, lui donner sa vraie place et l’intégrer dans la réflexion et la pratique professionnelles ?

Accueillir. Sous ce terme unique se dissimule une réelle complexité, celle d’un geste transitif, qui mobilise, de part et d’autre de la relation qu’il instaure, des acteurs différents, et qui renvoie aussi bien au geste de l’accueil qu’à la manière dont il est mis en œuvre, aux dispositions « naturelles » de celui qui accueille, et aussi bien, si on passe du côté de l’« accueilli », au fait d’être accueilli qu’à la manière dont on est accueilli, comme nous le rappelle le portail lexical du CNRTL1. On devine ici le poids étymologique du latin legere qui signifie entre autres ramasser, cueillir, recueillir, rassembler et aussi suivre ou même effleurer… Accueillir, sauf mention particulière, est toujours envisagé positivement ou au minimum de manière neutre, nous dit encore le CNRTL. Ce double a priori lexical, qui veut qu’accueillir soit un geste naturel et qu’il soit si simple, que, par défaut, il est supposé devoir être mis en œuvre sans difficulté ni anicroche, voilà sans doute ce qui fait aussi qu’il est si peu questionné ou envisagé sur le plan professionnel, au-delà de la simple relation interpersonnelle ou d’une psychologie primaire, qui le conditionnent à un profil, une personnalité, voire à l’humeur du moment. Pourtant, depuis déjà longtemps, il a été l’objet de travaux dans divers champs, en philosophie avec Jacques Derrida ou Emmanuel Lévinas, en sciences de l’éducation avec par exemple Eirick Prairat ou en psychologie2, entre autres. Chez Jacques Derrida ou Emmanuel Lévinas, subsumé sous les questions de l’hospitalité ou d’autrui, il est une notion centrale qui permet d’envisager les modalités selon lesquelles on va accueillir autrui dans sa radicale différence et lui permettre de trouver une place chez soi, que le « chez soi » soit un pays, une maison, ou une institution. Pour Eirick Prairat3, le « chez soi » sera l’école ou même la classe, lieux dans lesquels les modalités et les conditions de l’accueil sont cruciales, car elles vont permettre à l’élève de trouver des interlocuteurs, un espace, des objets, des usages qui vont favoriser les apprentissages, le développement personnel et la réussite scolaire et humaine.

Ces préoccupations font écho avec ce qui se joue dans les services publics, en particulier en bibliothèque et bien sûr dans les CDI, lieux où accueillir est un geste quotidien. Il est d’autant plus paradoxal de constater que ce geste, pourtant important, n’est pas considéré comme il pourrait ou devrait l’être dans le champ professionnel, dans les pratiques des professeurs documentalistes. Ce constat, délicat à poser, car il est lui-même quasiment invisible sinon indicible, s’appuie sur plusieurs éléments issus de notre pratique professionnelle de formateur. Vingt-cinq ans consacrés à la formation initiale, avec des dizaines de visites et d’échanges sur le terrain, des dizaines de mémoires réalisés par des étudiants stagiaires (dont l’un est cité dans cet article), assortis de vingt-cinq ans de responsabilité dans le cadre de la formation continue (préparation au concours interne) et de plusieurs publications consacrées au métier4 ou aux concours nous ont permis d’élaborer ce point de vue – qui reste un point de vue – sur un des aspects importants de l’exercice du métier, après des observations et des discussions très nombreuses sur les conditions de l’accueil et les représentations qui l’accompagnent. On peut alors se demander pour quelles raisons l’accueil est ainsi (dé)considéré et envisager également les pistes qui permettraient de le remettre au cœur du métier, avec ses moments, ses espaces et ses postures, tout en mettant en avant la nécessité de l’expliciter, le formaliser un tant soit peu, de mettre en avant aussi les possibles apports et impacts éducatifs et pédagogiques de sa revalorisation, tant dans les instances de formation que chez les professionnels eux-mêmes.

Une notion, une préoccupation, une pratique omniprésentes dans les métiers de l’humain

L’accueil est un geste professionnel envisagé comme essentiel dans bien des champs d’activité comme les services, la vente ou le marketing. Certaines pratiques, venues de ces domaines, ont été transposées et adaptées depuis quelques années dans tous les services publics (cf. notamment la charte Marianne5), en particulier dans les bibliothèques, surtout après que la problématique de l’orientation usager, centrée donc sur l’usager plutôt que sur les collections, y a fait irruption sur les plans théorique et pratique. De manière générale, c’est dans l’ensemble des métiers de l’humain et de la relation que la notion (et les pratiques qui vont avec) a été mise en avant et formalisée. Dans le commerce comme à l’hôpital, ce temps d’interaction est devenu une préoccupation et une priorité sur le terrain et dans la formation des personnels, qu’elle ait lieu à l’école ou dans le cadre de la formation continue proposée par les GRETA ou les entreprises ou organismes eux-mêmes.

Ainsi, plus spécifiquement dans les services publics, la publication de la charte Marianne a contribué, avec ses déclinaisons dans les différents organismes et institutions, à faire que l’accueil des usagers soit envisagé comme un geste professionnel à part entière et soit donc objet de réflexion et de formation en même temps qu’il était explicité dans ses modalités auprès des usagers eux-mêmes, avec par exemple, à l’hôpital, les livrets d’accueil et l’affichage des droits, comme le droit d’être informé ou celui d’être entendu, droits qui sont communiqués aux patients hospitalisés.

À l’école, on doit bien sûr évoquer les pratiques d’accueil en école maternelle, car c’est sans doute là que les recherches en pédagogie sont les plus avancées, pour bien comprendre et encadrer ce temps crucial de l’arrivée des enfants et de leurs parents le matin dans la salle de classe, avec des modalités et des rituels bien définis, qui comprennent les interactions avec les parents, avec l’élève, dans le cadre du processus qui s’enclenche chaque jour, qui fait que l’enfant est identifié, trouve sa place dans le groupe et dans sa relation avec le professeur des écoles qui le prend en charge ainsi que dans les activités et dans l’espace de la classe. Ces quelques minutes, avec leurs gestes, leurs paroles, leurs rituels donc, permettent que le passage du monde familial à celui de l’école se fasse au mieux pour l’élève (et pour les parents…). On voit bien qu’un passage analogue a lieu à l’entrée dans le CDI, et qu’il méritera qu’on s’interroge sur ses modalités.

En bibliothèque, groupes de travail, livrets ou chartes d’accueil à destination des personnels, formations, ont manifesté depuis plusieurs années un intérêt marqué pour la question, tout comme les travaux de certains chercheurs, comme Bertrand Calenge, puis, un peu plus tard, Marielle de Miribel, qui ont ouvert le chemin en décrivant l’accueil dans ses dimensions humaine et professionnelle, qui touchent aussi bien aux conditions techniques et matérielles de l’accueil qu’aux cadres de référence des interlocuteurs, aussi bien à l’estime de soi qu’aux déplacements ou à la proximité physique avec l’usager. La dimension humaine et pédagogique, l’interaction directe en situation se conjuguent ainsi avec les aspects techniques, bibliothéconomiques et environnementaux de l’accueil : espace lui-même accueillant et confortable, signalétique bien pensée, ressources adaptées et attractives, services aux usagers… Ajoutons encore que l’accueil est aussi à envisager dans sa dimension numérique. Ces dernières années se sont développés d’une part une réflexion fructueuse sur la qualité des interfaces à destination des usagers des catalogues et des portails des bibliothèques, sur leur présence sur les réseaux sociaux, et d’autre part des helpdesks (services d’aide personnalisée en ligne) qui visent tous à répondre à distance aux besoins exprimés par les usagers, le geste inaugural ayant sans doute été celui de la BM lyonnaise, avec son Guichet du savoir6.

Cette attention à l’accueil devrait trouver légitimement sa place dans le champ professionnel du professeur documentaliste en matière d’importance, de réflexion, de formation, d’explicitation, alors que le geste est omniprésent, répété, quotidien dans les CDI.

Accueillir au CDI : un geste invisible ?

L’accueil fait en effet sans doute partie, sur les plans qualitatif (relationnel, éducatif, pédagogique et humain) et quantitatif (en situations, gestes, interactions, nombres d’heures consacrées), des gestes professionnels les plus courants, les plus fréquents, du professeur documentaliste. Répété et pourtant toujours nouveau, selon les situations et les personnes impliquées, ce geste est néanmoins quasiment invisibilisé, et ne fait pas ou peu l’objet d’explicitations, d’analyse, encore moins de temps de formation. Il conditionne cependant bien des choses dans la vie et le fonctionnement du CDI, de son efficacité documentaire et pédagogique à son image dans l’établissement. Bien accueillir, c’est motiver les élèves (et les professeurs) à venir, à revenir, c’est faire du CDI un lieu où ils se trouvent bien et dans lequel ils vont pouvoir exercer des activités variées en se sentant encadrés et accompagnés. La circulaire de 2017 mentionne l’accueil en le rapprochant de la médiation : « Le professeur documentaliste joue le rôle de médiateur pour l’accès à ces ressources dans le cadre de l’accueil pédagogique des élèves au CDI . » Cet accueil pédagogique, qui comprend en particulier les situations où le professeur documentaliste prend en charge les élèves qui sont présents au CDI sur leur temps libre, recouvre également toutes les situations où il accueille formellement un élève ou un groupe dans le CDI, dans le cadre d’un cours ou d’un dispositif. Geste complexe, qui comporte de nombreuses implications et mobilise plusieurs compétences, il mérite toute l’attention des professionnels et de l’institution. Il s’agit de le considérer, tout comme sont considérées comme importantes les tâches qui ont à voir avec l’enseignement, l’accompagnement, la gestion du CDI ou encore le pilotage de projets ou de la politique documentaire, tâches dans lesquelles d’ailleurs l’accueil a aussi sa place.

Dans les CDI des collèges et les lycées, il est donc évident que l’accueil mériterait, comme c’est le cas en bibliothèque, d’être une priorité pour le professeur documentaliste, d’autant, on l’a dit, qu’il constitue déjà une de ses tâches dominantes au quotidien. Pourtant, le plus souvent, ce geste n’est pas considéré comme un véritable geste professionnel et relève de la compétence cachée, de l’informel ou encore est lié de fait à la personnalité ou à l’humeur du moment du professeur documentaliste… et de ses interlocuteurs… Il est négligé, voire considéré comme sans enjeux réels, quasiment hors métier, en tout cas hors tâches nobles et formalisées, comme le sont l’animation de séances pédagogiques ou la mise en œuvre de projets culturels.

Dans la pratique pourtant, l’accueil est de tous les instants, ponctuant chaque heure et chaque journée. Dans une journée ordinaire, le professeur accueille des classes qu’il prend en charge dans le cadre d’une séance ou d’un dispositif, des groupes ou des individus qui viennent au CDI pour lire, travailler, mener une recherche d’information ou peut-être jouer, voire un peu de tout cela. Il accomplit donc à chaque fois, debout à l’entrée du centre, dans une salle de travail, à la banque d’accueil ou quelque part dans le centre, un certain nombre de gestes : prise de parole, « bonjours », mots de bienvenue, sourires7, gestes de la main, mouvements, consignes invitant à s’installer… Ce cocktail riche et finalement complexe est composé sur le vif sans qu’il ait nécessairement été explicitement pensé ni envisagé comme essentiel. Il s’agit pourtant d’un geste professionnel à haute valeur ajoutée puisqu’il conditionne tout un « après », du bon déroulement d’une séance au climat général du CDI, et qu’il mobilise un grand nombre de compétences du professionnel, éducatives et pédagogiques, expérientielles (connaissance de l’établissement, de ses publics) et théoriques (sciences de l’éducation, psychologie de l’adolescent).

On peut risquer deux hypothèses au moins, qui expliquent cette quasi invisibilisation, cette sous-estimation d’un geste qui mobilise pourtant significativement le professeur documentaliste. D’abord, et cela est tout à fait légitime, c’est la dimension strictement enseignante (séances, EMI, projets divers) qui est considérée comme prioritaire – elle arrive d’ailleurs en tête dans la circulaire de 2017 – et elle a pu prendre le pas sur d’autres aspects du métier dont celui qui nous occupe ici. Indépendamment de cela il faut pourtant bien dire que, de toute façon, la question de l’accueil n’a jamais été en tête de gondole dans l’institution ou même dans les organisations professionnelles. Ce geste éminemment pédagogique est aussi sans doute écrasé sous la masse des tâches et missions qui reviennent au professeur documentaliste, celles qui émanent de la circulaire de missions, celles aussi qui font le quotidien, variées, accumulées, parfois jusqu’à l’éparpillement8…

Le constat est donc cruel : pour un geste aussi présent au quotidien, on ne voit quasiment aucune trace de sa prise en compte du côté de l’institution, que ce soit en termes de cadrage, de formation ou de publications officielles, à peine une mention dans la circulaire de missions. Et, du côté des principaux intéressés, pour les raisons qui viennent d’être rapidement évoquées, il faut noter que l’accueil fait rarement l’objet d’une réflexion préalable, encore moins d’un minimum de formalisation, ni d’une analyse des pratiques, qui permettrait de mettre au jour les procédures et les routines, pour déconstruire ce qui doit l’être, reconduire et développer ce qui est efficace et a un effet retour positif sur les élèves.

Pour un accueil augmenté

Il semble donc utile sinon indispensable de revaloriser cette activité quantitativement et qualitativement essentielle. Cela passe, et il est donc possible ici de s’inspirer des pratiques correspondantes en bibliothèque9, par une analyse, une réflexion et une formalisation du geste de l’accueil, qui pourront être mises en œuvre par le professeur documentaliste lui-même mais sans doute aussi dans le cadre des formations initiale et continue. Former les jeunes professeurs documentalistes, accompagner les plus aguerris, permettra de donner sa véritable importance à l’accueil dans ses différentes dimensions. Ce geste pourrait trouver sa place dans les maquettes de formation des masters qui préparent au concours et au métier ainsi que dans l’offre des EAFC (écoles académiques de la formation continue).

Le professeur documentaliste pourra donc commencer par se former et s’informer (analyse de ses pratiques, lectures, échanges entre pairs, avec des professionnels pratiquant l’accueil, formation continue) pour analyser sa pratique, en procédant à un relevé des situations, en mettant au jour ses routines, et en récoltant des données quantitatives (situations-tests, durées, lieux et moments d’accueil, typologie des échanges, nombre d’élèves et de groupes) et qualitatives (profils des publics « accueillis »). Cela peut déboucher notamment sur une demande de formation explicite auprès de l’EAFC et sur une véritable stratégie, qui pourra être rédigée et servir de guide, avec toute la souplesse nécessaire.

Voilà quelques-unes des questions à se poser si l’on réfléchit à l’accueil au CDI : comment ai-je procédé jusqu’à présent ? Quelle typologie des situations d’accueil ? Quelles étapes constatées dans le processus d’accueil ? Comment personnaliser l’accueil, quels mots choisir et employer ? Comment faire pour aller au-devant des usagers élèves (et adultes) pour qu’ils se sentent accueillis ? Comment gérer les conflits éventuels ? Quelle posture, quels déplacements dans l’espace du CDI pour affirmer sa présence et en même temps être accessible, disponible ? Il conviendra de penser aussi à l’offre : espaces (et leurs fonctions), services, signalétique, communication sur l’offre via flyers ou autres documents qui la présenteront. Celle-ci sera également valorisée sur les différents espaces numériques relevant de la responsabilité du professeur documentaliste : ENT, réseau social, portail documentaire… Ces espaces eux-mêmes, compte tenu des contraintes légales, administratives et techniques qui pèsent sur eux, seront eux aussi pensés pour être accueillants et attractifs. L’accueil aura donc une déclinaison en présentiel, avec une dimension interpersonnelle forte et aussi une déclinaison en termes d’espaces et de services, y compris sur le terrain numérique.

Cette démarche de questionnement et de formation posée, reste à prendre en compte un certain nombre de points importants qui font que ce geste est peut-être plus important et plus lourd d’enjeux au CDI, chez le professeur documentaliste, qu’en classe par exemple. Constatons d’abord que le CDI n’est pas la salle de classe et que l’accueil, comme l’autorité et la bienveillance, s’y exercent d’une manière spécifique, qui encourage les interactions informelles et favorise le côte à côte plutôt que le face-à-face. Il s’agit d’accueillir tout le monde, en toutes circonstances : l’ensemble des personnels, des élèves sont les bienvenus et on le leur fait savoir. L’usager, l’élève est une personne, il est au centre des préoccupations du professionnel. L’accueil est un geste pédagogique complexe, il relève de l’expertise ; intégrer ce paramètre permet de revaloriser tout un pan de l’exercice quotidien du métier. Dans ces situations, on l’a dit, de nombreuses compétences professionnelles sont mobilisées, de la connaissance des publics à celle des collections, de l’accompagnement pédagogique à la maîtrise des espaces du centre. Une mise en avant de ce geste dans la constellation de ceux accomplis par le professeur documentaliste fait que tous ces moments d’apparence informelle (et, insistons, pourtant experts) et improvisée (l’improvisation, en jazz, est signe de maestria…) acquièrent une dimension et une valeur nouvelles, qui viennent donner un poids professionnel nouveau au professeur documentaliste et apportent sans doute aussi, en prime, un certain bonheur, professionnel lui aussi, celui des échanges et interactions humains…

Au CDI, les étapes d’un accueil réussi, humain et efficace, pourraient être les suivantes :

– Évaluer le profil de la personne (pas seulement l’« élève » : la personne), la situation de communication, la demande ou le besoin exprimé ou sous-jacent ;

– Saluer, sourire, faire preuve d’empathie, faciliter l’échange, trouver les bons gestes, les questions et (re)formulations les plus adaptées, mettre du liant humain dans l’échange (montrer son intérêt, plaisanter, dire un mot sur l’actualité…) ;

– Aller au bout de l’interaction, proposer une réponse immédiate ou différée mais précise. Quelle que soit la nature de l’échange, il a une conclusion : l’élève est invité à s’installer, son besoin d’information a trouvé une réponse, sa présence au CDI est prise en compte.

Ce déroulement type est à envisager avec souplesse et sera toujours adapté à la réalité de la situation, forcément unique et singulière. De ce fait d’ailleurs une typologie peut sembler difficile à esquisser. Toutefois, en en passant par les situations, les moments et les lieux, des distinguos peuvent être établis. De l’accueil d’un groupe classe en vue d’une séance à l’interaction individuelle, en passant par les échanges avec un petit groupe d’élèves ; de l’accueil à l’ouverture du CDI ou en début d’heure à celui de la mi-journée, après la « cantine », en passant par le rituel de fin de journée (qui relève aussi de l’accueil…) quand il s’agit d’annoncer la fermeture prochaine ; de l’accueil à l’entrée du CDI, voire dans le couloir d’accès, à l’échange à la banque de prêt (espace d’accueil en fait) en passant par les interactions dans le centre, pendant que le professeur documentaliste y circule ou est assis avec des élèves, les situations sont nombreuses et la liste en est ouverte : il appartient à chacun de bâtir son modèle et de voir à chaque fois, comment il procède et comment il peut améliorer les choses. Le caractère unique et singulier, humain et pédagogique, des situations d’accueil soulève aussi la question de leur évaluation. Il s’agit de garder trace de ses pratiques en choisissant quelques situations témoins sur une période donnée et de les analyser pour en dégager les éléments de réussite et les points de progression. C’est bien le degré de satisfaction des usagers qui constituera le baromètre : qu’on en passe par un relevé d’indices (élèves qui reviennent, qualité des échanges, sourires, « bonjours »…) ou, de façon plus formelle, par des entretiens qualitatifs qui mesureront satisfactions et attentes, il convient de se doter, autant que possible, d’indicateurs qui permettront de voir comment les « accueillis » réagissent aux signaux d’accueil qu’on leur envoie. Entendre ce que les élèves vivent et ressentent sur cette question, c’est se donner toutes les chances de faire du CDI « the place to be ». Une présence trop marquée à l’entrée, un « bonjour » impersonnel, une banque de prêt « muraille » ou, au contraire, une présence discrète qui laisse supposer une vraie disponibilité, une plaisanterie, une banque de prêt devenue lieu accueillant où l’on peut s’asseoir, rester et échanger : ce sont des entretiens avec un panel d’usagers qui permettront de voir ce qui, pour eux, est une bonne solution ou pas.

Quelques autres points qui touchent à l’accueil méritent par ailleurs une véritable attention. Ainsi, on aura prévu un protocole gradué pour les situations conflictuelles qui, elles aussi, ont des particularités quand elles ont lieu au CDI : quelles paroles, quelles postures, quels déplacements, quelles réactions, quelles sanctions ou punitions, quelles personnes recours ? On se méfiera des routines défensives qui conduisent à reproduire presque automatiquement un geste ou une parole pour se mettre « à l’abri ». L’échange qu’on abrège ou qu’on évite parce que la personne présente a posé problème antérieurement doit être interrogé et des solutions sont à construire. Sur ce plan, il sera donc bon de consulter des livrets d’accueil en bibliothèque, qui consacrent généralement quelques pages à ces problématiques, cet apport devant évidemment être complété et amendé car, en contexte scolaire, on dispose de démarches éducatives, d’appuis et recours différents en la personne des collègues et avec le régime de sanctions et punitions tel qu’il est présenté dans le règlement intérieur.

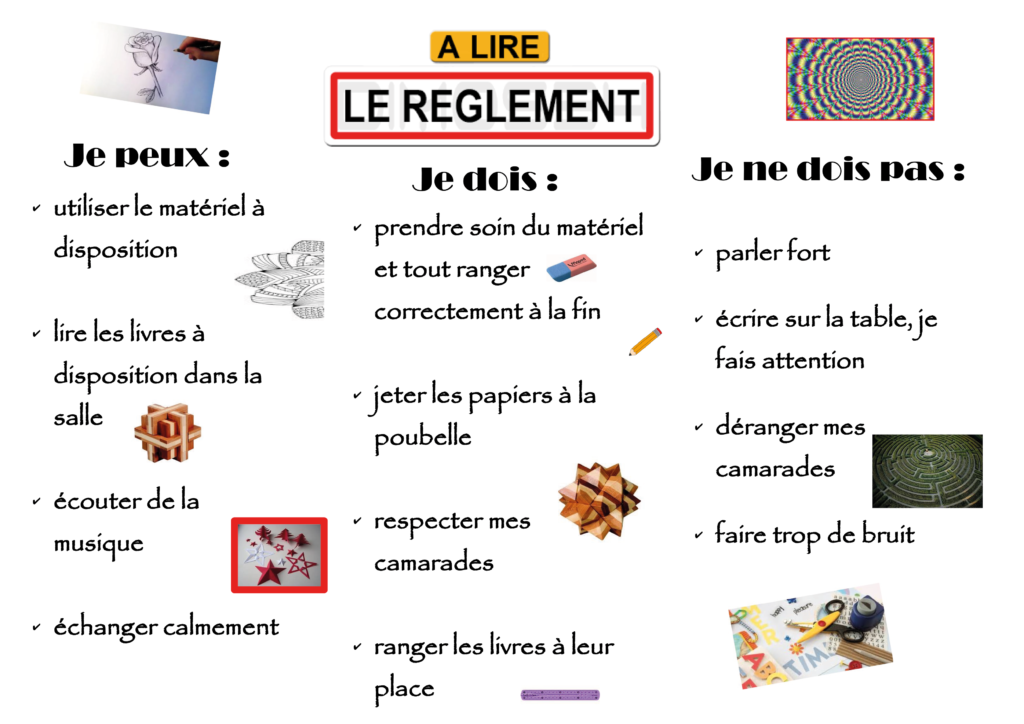

La présence de plusieurs personnels, éventuellement de statuts différents, prenant en charge les usagers d’un même CDI nécessite aussi une formalisation spécifique des modalités d’accueil : il est important qu’elles soient harmonisées entre les différents acteurs, afin que les élèves aient la certitude d’être accueillis dans les mêmes conditions, quel que soit leur interlocuteur derrière la banque d’accueil et ailleurs dans le CDI. Un consensus sera trouvé (modalités d’accès, niveau de « bruit »…) qui gagnera à être mis noir sur blanc, afin que l’on puisse s’y référer en cas de désaccord, le tout se faisant bien entendu en accord avec le règlement intérieur de l’établissement et les recommandations institutionnelles, celles de la circulaire de 2017 en particulier.

Accueillir, au-delà de constituer un moment et une interaction, c’est aussi prendre en compte les pratiques des usagers. Il conviendra de veiller à proposer des conditions matérielles, des ressources, des activités et des espaces qui permettront que celles-ci puissent se déployer et être valorisées. Du désormais classique manga à la pratique d’un instrument de musique en passant par le travail avec une imprimante 3D ou par le jeu, toutes les pistes qui vont dans ce sens méritent d’être envisagées et exploitées, car elles relèvent aussi d’un accueil entendu au sens large. Dans les conditions matérielles, on peut aussi mettre en avant la banque d’accueil (« banque de prêt », « bureau » du professeur documentaliste), lieu et meuble emblématique, qui n’est pas qu’un élément de mobilier dont le rôle serait neutre. Selon les choix qui seront faits, les interactions se trouveront modifiées. Ainsi, un meuble qui situera le professionnel sur le même plan spatial que l’usager, permettra par exemple que celui-ci puisse s’asseoir et échanger avec le professeur documentaliste, qui évitera que les deux interlocuteurs soient séparés, rendra l’interaction plus facile, plus fluide. De même à ce sujet, le positionnement de la banque d’accueil dans l’espace du CDI aura-t-il des incidences. Un bureau placé immédiatement à l’entrée, façon « poste de douane », une banque située au centre même du CDI, une banque réduite au minimum, voire mobile (sur roulettes…), voilà trois exemples de solutions dont on voit bien, pour chacune, quelle influence elles peuvent avoir sur les conditions d’entrée et d’usage des élèves10.

Ce geste essentiel qui mobilise toutes les compétences et expériences, dans sa complexité et son rôle-clé dans la vie du centre, mérite donc une résurgence – car il est là et bien là, mais presque invisible –, ne serait-ce que parce qu’il a un effet bénéfique multiple, augmentant l’attractivité du CDI (on revient là où on a été bien accueilli), l’image du professeur documentaliste (c’est souvent ce que les élèves retiennent : la manière dont ils ont été accueillis et écoutés) et la qualité de son expérience professionnelle quotidienne (moins de stress, plus de temps paisibles, moins de craintes de voir se renouveler une situation non désirée). Tout cela débouche sur un CDI plus convivial, plus efficace, où la réussite des élèves est facilitée par la fluidité des échanges, par le fait qu’ils trouvent dans le professeur documentaliste un interlocuteur expert et bienveillant sur qui ils peuvent compter, et dans le CDI un espace où ils seront bien, qu’ils pourront habiter11 confortablement et avec bonheur. Cette question de l’accueil pourra être envisagée plus largement, à l’échelle de l’établissement et intégrée à sa politique documentaire : accueillir un parent au secrétariat, accueillir un nouvel élève dans les différents services, accueillir un correspondant au standard téléphonique, sont autant de situations d’accueil qui méritent attention. De même, il sera bon de réfléchir à l’harmonisation des pratiques d’accueil dans les différents lieux de vie et de travail des élèves dans l’établissement12, vie scolaire, salle d’études, cantine, entrée de l’établissement, tout cela pouvant se faire avec l’appui expert du professeur documentaliste… La mise en avant de l’accueil implique, on l’a compris, une remise à plat des priorités dans le fonctionnement d’un CDI : faire passer le taux de fréquentation avant les statistiques de prêts, faire disparaître du règlement intérieur telle interdiction pour la remplacer par un droit, tout cela ne va pas forcément de soi mais semble pourtant indispensable si l’on souhaite effectivement mettre en avant l’élève et ses besoins ainsi que la dimension humaine et interpersonnelle du métier d’enseignant, du métier de professeur documentaliste.

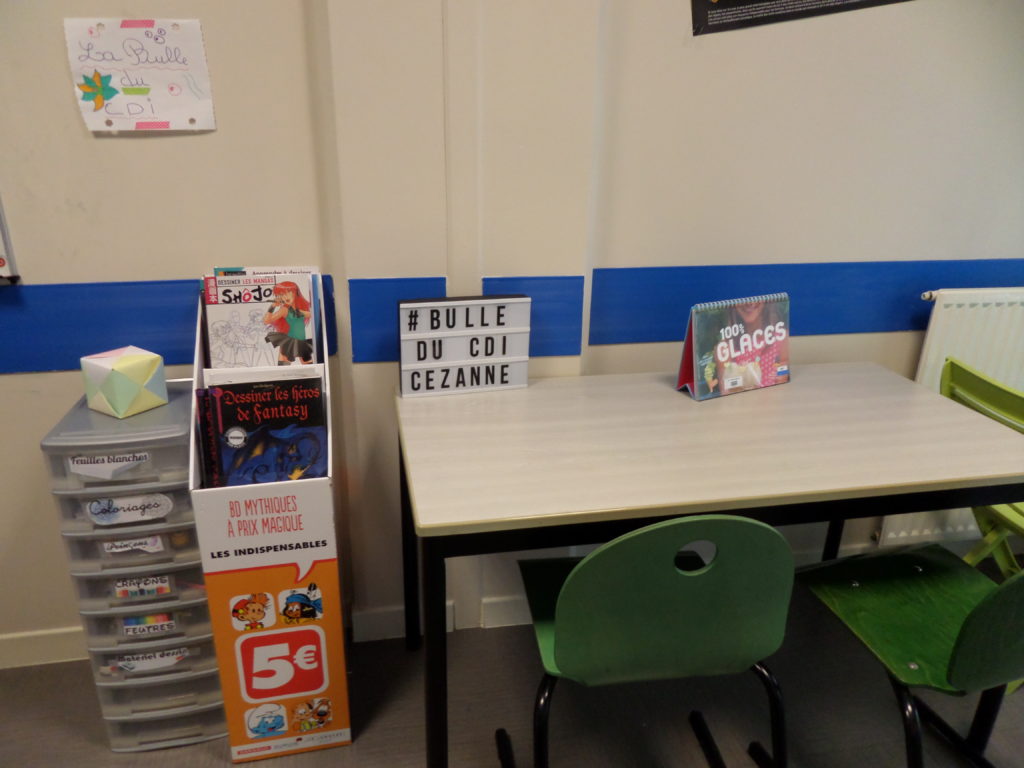

sachant souvent que faire, ils cherchent un endroit plus calme que la salle d’étude (selon leurs dires). Il n’existe aucun espace de type foyer au collège pour décompresser. Certains colorient, dessinent. J’avais déjà proposé des coloriages anti-stress mais j’avais dans l’idée de créer un environnement plus agréable pour s’adonner à ce genre d’activité avec un sentiment de participation et d’appropriation de la part des élèves. Le TraAM m’a aidée à formaliser cette idée. Je suis partie de la définition du tiers lieu donnée par Mathilde Servet en référence à la thèse de Ray Oldenburg « le tiers-lieu est un espace physique répondant aux besoins d’une communauté présente en ce lieu. Chaque tiers-lieu aura donc une personnalité qui lui est propre et directement rattachée à son endroit d’implantation. L’ambiance du troisième lieu est généralement joyeuse, vivante, marquée par la curiosité, l’ouverture et le respect de l’autre propice à un échange. Il permet de rompre la solitude ou de contrer l’ennui. Leur environnement est marqué par la simplicité, mettant les gens à l’aise, les invitant à s’approprier le lieu facilement. Ils offrent un cadre confortable et douillet, dans lequel les individus ont envie de séjourner plus longuement, un lieu d’habitués. La convivialité y règne et rapproche leur atmosphère de celle du foyer. Le troisième lieu est véritablement composé par ses usagers qui lui donnent sa richesse »3. Le tiers lieu dans un environnement scolaire peut être aménagé pour l’accueil de petits groupes d’élèves qui peuvent travailler ensemble ou non. J’ai donc créé cet espace dans un environnement sympathique avec un sentiment d’appropriation de la part des élèves.

sachant souvent que faire, ils cherchent un endroit plus calme que la salle d’étude (selon leurs dires). Il n’existe aucun espace de type foyer au collège pour décompresser. Certains colorient, dessinent. J’avais déjà proposé des coloriages anti-stress mais j’avais dans l’idée de créer un environnement plus agréable pour s’adonner à ce genre d’activité avec un sentiment de participation et d’appropriation de la part des élèves. Le TraAM m’a aidée à formaliser cette idée. Je suis partie de la définition du tiers lieu donnée par Mathilde Servet en référence à la thèse de Ray Oldenburg « le tiers-lieu est un espace physique répondant aux besoins d’une communauté présente en ce lieu. Chaque tiers-lieu aura donc une personnalité qui lui est propre et directement rattachée à son endroit d’implantation. L’ambiance du troisième lieu est généralement joyeuse, vivante, marquée par la curiosité, l’ouverture et le respect de l’autre propice à un échange. Il permet de rompre la solitude ou de contrer l’ennui. Leur environnement est marqué par la simplicité, mettant les gens à l’aise, les invitant à s’approprier le lieu facilement. Ils offrent un cadre confortable et douillet, dans lequel les individus ont envie de séjourner plus longuement, un lieu d’habitués. La convivialité y règne et rapproche leur atmosphère de celle du foyer. Le troisième lieu est véritablement composé par ses usagers qui lui donnent sa richesse »3. Le tiers lieu dans un environnement scolaire peut être aménagé pour l’accueil de petits groupes d’élèves qui peuvent travailler ensemble ou non. J’ai donc créé cet espace dans un environnement sympathique avec un sentiment d’appropriation de la part des élèves.

Et la rentrée arrive

Et la rentrée arrive