Merci d’avoir accepté de répondre à quelques questions pour la revue professionnelle InterCDI et de partager les résultats de votre dernière recherche (2023-24) pour un regard croisé sur les bibliothèques de Recife et Paris.

Vous êtes acteur-danseur et bibliothécaire, professeur au Centre d’Arts et de Communication (CAC, Recife), et directeur de la Culture à l’Université Fédérale de Pernambuco (UFPE). Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Toute mon activité en tant que professeur au Centre d’Arts et de Communication, et directeur de la Culture et des Arts de l’UFPE, incarne les connaissances acquises dans mon parcours d’acteur, de danseur et de bibliothécaire. Depuis les années 2000, j’ai suivi plusieurs formations dans les domaines du théâtre et de la danse et exercé comme acteur et danseur dans plus de dix productions et spectacles dans les villes de São Paulo, São Carlos et Recife. J’ai suivi pendant huit ans des cours de ballet classique, jazz, claquettes et danse contemporaine, et dansé dans plusieurs spectacles de ballet du répertoire. J’ai également animé des ateliers d’expression corporelle et de danses populaires traditionnelles du Nord-Est brésilien, telles que le frevo, le maracatu et le forró.

Par ailleurs, j’ai suivi une formation en bibliothéconomie et sciences de l’information qui, au Brésil, prépare les étudiants à travailler comme bibliothécaires et gestionnaires d’unités d’information et de centres culturels. J’ai également obtenu un master et un doctorat en linguistique.

Tout mon parcours est marqué par les arts, la langue et la culture. À partir de 2019, j’ai intégré la licence de théâtre à l’UFPE, et commencé à réfléchir à l’importance de la littérature et du théâtre comme pratiques de médiation culturelle dans les espaces publics, bibliothèques et hôpitaux, basées sur la pensée dialogique du Cercle de Bakhtine et de Paulo Freire.

Mes années de pratique enseignante de la lecture et de l’écriture m’ont conduit à développer le projet de recherche « Cartographie de la lecture et de l’auteur dans la formation en bibliothéconomie au Brésil », visant à étudier les projets pédagogiques des cours brésiliens de bibliothéconomie pour comprendre la place et les perspectives théoriques sous lesquelles les questions de lecture sont abordées dans les formations. Les actions menées ont permis la création du projet d’« extension universitaire1 » intitulé Littérature de Quinta, cherchant à diffuser, réfléchir et discuter sur la lecture, la littérature et l’auteur dans une perspective dialogique, comme actions essentielles dans la formation des individus dans la société contemporaine.

Tout mon parcours à l’université en tant que professeur, gestionnaire ou promoteur de la culture, s’architecture ainsi dans la perspective de cette « extension », dont le cœur est la diversité culturelle et l’inclusion, avec pour objectif de démocratiser les biens culturels et le savoir, et d’apporter les connaissances développées dans le milieu académique à la communauté non académique. Quant à mon parcours en tant qu’artiste, il m’a amené à porter un regard plus attentif sur les questions de diversité : les domaines de l’art, de la langue, de la culture sont fondamentalement imprégnés des principes d’inclusion et de démocratisation.

Ce mouvement a suscité chez moi des interrogations sur la place de la lecture, de la littérature et de l’auteur, notamment dans les bibliothèques publiques et scolaires : comment la bibliothèque peut-elle devenir un espace scénique alternatif pour le développement de pratiques de médiation de la lecture littéraire ? Quelle est la contribution du théâtre narratif dans les actions de médiation de la lecture littéraire dans le processus de formation des lecteurs ?

Vous étiez en France en 2023-2024, à l’Université Paris 3 Sorbonne nouvelle, pour un projet de recherche sur les bibliothèques publiques (Paris/Récife).

Précédemment, vous avez aussi beaucoup étudié les bibliothèques scolaires au Brésil

La majeure partie de mes recherches et publications tourne autour des bibliothèques publiques et scolaires, et du rôle du bibliothécaire comme médiateur culturel. L’histoire de la bibliothèque publique au Brésil est mouvementée, elle remonte à l’époque des Jésuites durant la colonisation. D’une certaine manière, elle est liée à l’histoire de l’éducation brésilienne, et marquée par de nombreux obstacles et défis. Dotée encore aujourd’hui de ressources restreintes, les bibliothèques y représentent un environnement crucial pour l’apprentissage, l’interaction sociale, et la promotion de la culture et de la diversité.

Dans toute société, la présence des bibliothèques est indispensable, que ce soit pour promouvoir la lecture, développer des compétences critiques face à l’information, ou soutenir la formation des individus comme membres actifs de la société civile, et surtout comme un élément fondamental pour le progrès du travail éducatif. Or au Brésil, dans la majorité des écoles municipales et d’État, ces espaces sont rares : les bibliothèques sont présentes dans 30 % des écoles publiques, un pourcentage bien en dessous des attentes ; dans les écoles fédérales, la situation est plus encourageante (90 % en sont pourvues), mais leur nombre reste infime par rapport à la population du pays et au nombre de municipalités.

Un autre défi pour la bibliothèque scolaire brésilienne est l’absence de professionnels qualifiés. Dans la majorité des écoles publiques municipales et d’État, leur présence est très faible (moins de la moitié des bibliothèques en disposent) et la gestion incombe souvent à un enseignant reconverti, sans formation ni entraînement adéquats pour promouvoir des actions de démocratisation de la lecture, de la littérature, de l’accès à l’information et à la culture. L’absence d’un professionnel qualifié, reconnu dans son rôle d’éducateur, et compétent pour définir les procédures de développement et d’usage des collections et promouvoir les services de la bibliothèque au sein de la communauté scolaire, affaiblit le potentiel de l’institution. Ce qui représente un échec par rapport à ce que stipule la Loi fédérale n° 12.244/2010, qui prévoit que toutes les institutions d’enseignement, dans les secteurs public et privé, dans tous les systèmes éducatifs du Brésil, doivent disposer de bibliothèques. La loi avait fixé un délai de 10 ans pour la généralisation de ces espaces, mais le délai a expiré et la situation effective des bibliothèques scolaires dans le pays reste stagnante, avec peu de progrès réels.

La Fédération Internationale des Associations de Bibliothèques (IFLA, 2015) définit la bibliothèque scolaire comme un espace d’apprentissage, tant physique que numérique, où la lecture, la recherche, l’enquête, l’imagination et la créativité sont essentielles pour guider les individus de l’information vers le savoir, contribuant à leur épanouissement personnel, social et culturel. Ainsi, je crois que non seulement la bibliothèque scolaire, mais toute bibliothèque joue un rôle fondamental dans la réduction des inégalités, la promotion de la diversité et l’inclusion sous toutes ses formes. La bibliothèque est un droit pour tous, les usagers (et non usagers) doivent en prendre conscience pour revendiquer ce qui leur revient de droit. Dans un pays où les indicateurs éducatifs sont encore loin de l’idéal, où l’inégalité sociale est flagrante et où la désinformation règne à des niveaux alarmants, les bibliothèques (toutes typologies confondues) constituent dans certaines communautés les seuls espaces de recherche d’information et d’accès aux biens culturels. Cependant, bien que les bibliothèques publiques brésiliennes soient encore très en retard par rapport aux bibliothèques publiques françaises en termes d’infrastructure et d’action pour promouvoir l’inclusion, elles s’efforcent de consolider des politiques et des actions de médiation qui répondent aux besoins des minorités et des populations les plus négligées par les politiques publiques, telles que la communauté noire, la population LGBTQIAP+, les peuples autochtones, les quilombolas, les sans-abris… Les résultats restent modestes, compte tenu du potentiel de ces institutions, mais également en raison de la politique de démantèlement dans les domaines de la culture et de l’éducation et du mépris pour les droits humains que le pays a subi ces dernières années sous un gouvernement néolibéral d’extrême droite, où ces questions représentaient des menaces au lieu de renforcer la pensée critique, la civilité et l’inclusion. Aujourd’hui, certaines actions dans les bibliothèques publiques commencent à montrer des signes positifs, dans un contexte où le regard du gouvernement fédéral actuel, d’orientation progressiste, est plus sensible à la culture et à l’éducation.

Je suis un rêveur utopiste, j’espère voir un jour dans les bibliothèques brésiliennes un projet inclusif, divers, laïc, multiculturel, avec des investissements permettant un fonctionnement intégré, à l’image des bibliothèques que j’ai observées dans le réseau municipal des bibliothèques parisiennes.

Justement, dans le cadre votre recherche, vous interrogez le potentiel intégrateur des bibliothèques publiques (Paris, Récife), en vous centrant sur la formation des usagers-lecteurs, et notamment sur les activités de médiation artistique et culturelle

J’ai été invité à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, à l’Institut de Recherche en Études Théâtrales (IRET), pour développer un projet de recherche postdoctoral intitulé Le Théâtre dans la Bibliothèque Publique : Actions Dialogiques de Médiation Culturelle pour la Promotion de la Lecture Littéraire, au sein du Groupe de Recherche Topologiques (Supervision, Daniel Urrutiaguer). Ce projet est également lié au Département de Science de l’Information (DCI) et au Programme de Post-graduation en Science de l’Information (PPGCI) du Centre des Arts et de la Communication (CAC) de l’UFPE où j’enseigne.

La recherche avait pour objectif général de discuter le potentiel de la bibliothèque publique municipale en tant que tiers-lieu, un espace scénique dédié à la création d’actions de médiation culturelle pour la formation de lecteurs. Ses objectifs spécifiques étaient de comprendre le concept de bibliothèque « troisième lieu » en tant qu’espace vivant et dialogique ; de discuter la lecture littéraire comme un acte politique et un droit pour tous ; de réfléchir au théâtre narratif en tant que pratique de médiation culturelle pour encourager la lecture littéraire ; d’enquêter sur la présence et la circulation des activités scéniques dans les bibliothèques publiques de Recife et de Paris ; et d’adapter un ensemble de textes littéraires en prose de l’écrivaine brésilienne Clarice Lispector2 pour composer un spectacle narratif destiné à circuler dans les bibliothèques publiques municipales de Paris et de Recife.

Les activités d’animation et de médiation culturelle sont d’une importance extrême en bibliothèque ; j’ose dire qu’elles sont aussi essentielles que les collections, car elles garantissent l’égalité des chances et favorisent des conditions permettant aux lecteurs, usagers et individus, de construire activement leurs propres parcours culturels à partir des langages artistiques, des expériences, du partage de vécus et de l’échange de savoirs.

Selon les données de la 6e édition de l’étude Retratos da Leitura no Brasil de 20243, menée par l’Instituto Pró-Livro, les Brésiliens lisent en moyenne deux livres par an, un chiffre très bas par rapport à la France, mais qui ne prend en compte que la lecture de livres. Toutefois, certaines recherches et projets développés au cours des deux dernières décennies ont révélé une tendance optimiste parmi les jeunes, dès lors qu’est considérée une plus grande diversité de types de lecture et d’objets culturels. Il existe encore au Brésil un mythe très répandu de « l’individu lecteur » qui, sans tenir compte des contextes, porte des jugements de valeur sur la lecture, réduisant celle-ci à l’opposition, bonne ou mauvaise. Or, la lecture doit être perçue comme un droit, un acte politique de subjectivation, favorisant une égalité d’accès à la culture écrite et lettrée, et non comme un critère de jugement comportemental. Quand je parle de lecture comme un droit, je fais référence par exemple aux bibliothèques parisiennes, où l’on trouve une grande variété de ressources en fonction des besoins des différents groupes sociaux, permettant aux individus de lire quand et comme ils le souhaitent, ainsi qu’une offre d’activités dynamiques, qui inclut diverses expressions artistiques et services répondant aux besoins.

La lecture comme droit humain, de mon point de vue, combinée à l’accès aux diverses ressources de lecture et aux actions de médiation culturelle, permet aux individus de s’approprier les biens culturels, de leur donner un nouveau sens, et de les réintégrer dans leur quotidien. Ces actions vont bien au-delà de la simple offre de livres et de divertissement : elles ouvrent un dialogue entre les communautés et les diverses formes d’art, d’altérité et d’identité, pour tisser des liens qui garantissent l’accès aux langages artistiques dans les quartiers d’implantation des bibliothèques. Dans les pays du Sud global comme le Brésil, la démocratisation du théâtre reste malheureusement limitée, et les bibliothèques deviennent des espaces cruciaux de démocratisation. Les activités autour de la lecture et de l’art démocratisent les biens culturels, elles favorisent un accès fondé sur les expériences et les aspirations des communautés, et promeuvent l’identité fondée sur l’altérité, le respect des cultures, et l’inclusion sociale adaptée à chaque groupe organisé.

Pour étudier ces questions, vous avez adapté votre méthodologie en fonction des terrains

La méthodologie de recherche s’est organisée en plusieurs étapes : recherche bibliographique ; visites aux bibliothèques publiques de Recife et de Paris et entretiens avec les bibliothécaires ; administration de questionnaires ; puis création d’un spectacle à partir de textes adaptés de Clarice Lispector.

La première étape, celle de la recherche bibliographique, s’est déroulée de manière fluide.

La deuxième étape, celle des visites aux bibliothèques, a débuté par les bibliothèques de Recife au début de 2023 et s’est achevée par celles de Paris en janvier 2024. Au total, 76 bibliothèques ont été visitées (11 à Recife et 65 à Paris). À Paris, sur les 30 premières bibliothèques sollicitées pour une visite, seules trois ont répondu. Sans réponse des autres, après avoir renouvelé les demandes sans succès, après un certain temps, j’ai modifié ma méthodologie en décidant de me rendre directement dans les bibliothèques sans rendez-vous, en me présentant comme lecteur, bibliothécaire brésilien venu découvrir les bibliothèques du système municipal parisien. Cette approche a été bien reçue par les bibliothécaires, qui se montraient souvent ouverts. Cette étape m’a permis de parcourir tout Paris, majoritairement à pied, et ces visites ont été d’une importance capitale pour dresser un panorama de leur fonctionnement, chaque bibliothèque ayant sa singularité en fonction du public, du quartier, de sa taille, de son budget, etc. Un fait marquant a été que plus la bibliothèque était petite, plus l’accueil était chaleureux ; dans les grandes médiathèques, l’accueil était souvent plus distant, avec une demande récurrente d’envoyer un e-mail pour organiser une visite approfondie. Durant chaque visite, j’ai réalisé des enregistrements photo, audio et vidéo, toujours avec le consentement des bibliothécaires et en veillant à ne pas filmer les usagers. Au total, j’ai produit 2 532 fichiers audio et vidéo. J’enregistrais un audio pour consigner mes observations et les informations reçues, puis je transcrivais ces audios en texte pour distinguer chaque bibliothèque et éviter les confusions. J’ai ainsi réalisé 70 transcriptions audio.

La collecte de données principale de l’étude reposait sur l’application d’un questionnaire virtuel, en portugais à Recife et en français à Paris, avec des questions ouvertes et fermées (invitation à participer, consentement éclairé, puis questions portant sur l’identification, les structures et services offerts, les collections, les programmes de médiation culturelle, les activités scéniques en bibliothèque et les représentations théâtrales). Un pré-test a été réalisé en décembre 2023 avec 9 bibliothécaires brésiliens et un bibliothécaire français. Après des ajustements, le questionnaire a été administré dans les bibliothèques de Recife. À Paris, j’ai multiplié les tentatives en envoyant des e-mails à différentes adresses indiquées par les bibliothécaires, sans succès. Malgré cela, le fait même de ne pas avoir reçu de réponse constitue un élément important pour l’étude et représente un résultat en soi. Ces données auraient permis d’illustrer plus précisément les activités de médiation culturelle dans les bibliothèques de Paris et Recife, permettant une analyse croisée.

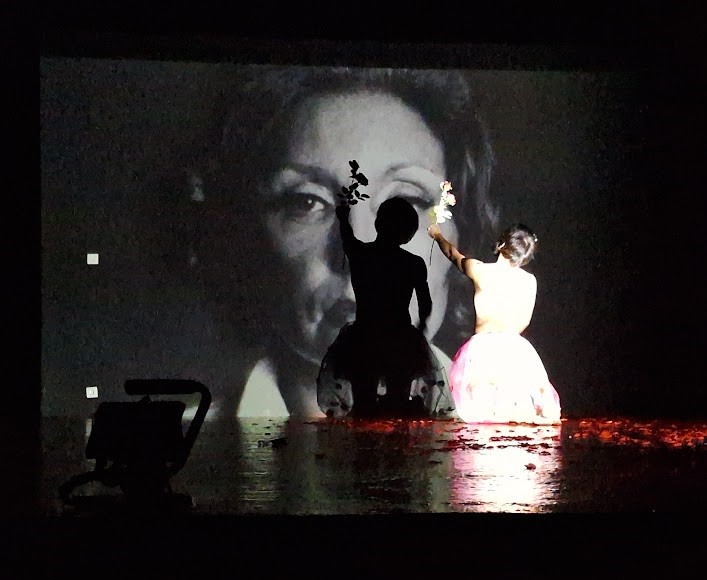

Enfin, la dernière étape a consisté en la création d’un spectacle intitulé Restos de Felicidades (Restes de Bonheur), composé de cinq textes de Clarice Lispector, adaptés des genres chronique, poésie et conte et dont l’action se situe à Recife. Le spectacle a été présenté en juin 2023, encore en création, au Théâtre Lucio Costa à la Maison du Brésil, puis en février 2024 à deux reprises, à nouveau au Théâtre Lucio Costa et à la Bibliothèque Assia Djebar, dans le 20e arrondissement de Paris. À Recife, il a été présenté au Théâtre Joaquim Cardozo, à la Fondation Joaquim Nabuco et à la Bibliothèque Publique de l’État de Pernambouc, de septembre à novembre 2024. L’objectif est de faire tourner le spectacle dans les bibliothèques publiques de Recife et, espérons-le, de revenir à Paris en 2025.

Dans votre travail, vous semblez faire un rapprochement entre les bibliothèques communautaires au Brésil et les bibliothèques inscrites dans la mouvance tiers-lieu en France

Le Manifeste sur les bibliothèques publiques, produit par la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques – IFLA-UNESCO, dans sa dernière version publiée en 20224, considère la bibliothèque publique comme un centre d’information qui met à disposition de ses utilisateurs tous types de connaissances et d’informations pour la production de savoir, le partage et l’échange de données et de culture, ainsi que pour la promotion de l’engagement civique. Elle génère donc des communautés, recherchant proactivement de nouveaux publics et mettant en place une écoute active pour soutenir le développement de services qui répondent aux besoins locaux et contribuent à améliorer la qualité de vie de ses usagers, en les tenant informés et conscients. Les services offerts par ces espaces reposent sur le principe de l’égalité d’accès universel et inclusif, pour tous, indépendamment de leurs caractéristiques.

Cette conception universelle est en accord avec la perspective de la bibliothèque « troisième lieu », développée en France, un concept issu de la pensée du sociologue américain Ray Oldenburg (1999). Suivant cette conception, les bibliothèques fonctionnent comme des lieux où les individus peuvent interagir et échanger de manière plus immédiate, collective et informelle, rappelant la configuration des espaces publics et libres. Il s’agit d’un environnement d’interaction sociale accueillant, qui intègre de manière intime des finalités culturelles et des fonctions sociales. Cet espace modernisé et élargi promeut la cohésion sociale entre les résidents locaux tout en s’ouvrant au monde, redéfinissant l’interaction avec le public. De plus, il offre une variété de produits et de services adaptés aux besoins des groupes sociaux qui les fréquentent, l’un de ses fondements est la participation active du public, qui favorise le développement de nouvelles compétences et de modèles de travail collaboratif.

La chercheuse Mathilde Servet, dans son mémoire d’étude (Enssib, 2009), a développé un travail exemplaire sur la mise en place de bibliothèques créatives, fondé sur les travaux de Ray Oldenburg. Elle considère que la bibliothèque « troisième lieu » offre un espace neutre et vivant qui permet de former un groupe d’usagers réguliers, qui s’y sentent comme chez eux. Ces espaces, selon elle, favorisent le collectivisme social et créent des environnements propices au débat ; ils jouent un rôle politique, encourageant l’esprit citoyen et le respect de l’égalité des droits et opportunités entre tous les individus. Ils soutiennent l’engagement socio-politique et le renforcement des liens communautaires par le respect des différences et la convivialité. Ce sont des lieux de plaisir et de détente, sécurisés et protégés, qui valorisent le sentiment d’identité et agissent comme des points de référence du domaine public, financés par l’État, du moins à Paris. Ce modèle communautaire et participatif implique la diversification de l’offre culturelle en fonction d’une demande médiée par des produits culturels, des services et des activités créatives et ludiques, organisés en différenciant espaces « chauds » (conviviaux et animés) et « froids » (silencieux et dédiés à l’étude). Ce qui permet une coexistence harmonieuse entre différents groupes socialement organisés avec des attentes et comportements divers (Urrutiaguer, 2018).

Dans mes visites aux bibliothèques « troisième lieu » à Paris, qui fonctionnent comme des bibliothèques publiques au sens large, j’ai pu observer en pratique cet échange culturel ouvert à l’altérité, ce qui est également courant dans les bibliothèques communautaires au Brésil, notamment celles de Recife, que je connais de plus près. Cependant, la grande différence réside dans le fait qu’une bibliothèque communautaire au Brésil, comme dans certains pays du Sud global, naît des besoins locaux et de l’absence de politiques publiques de la part de l’État.

Malgré ses liens initiaux avec le concept de bibliothèque populaire, la bibliothèque communautaire dans le contexte actuel, surtout à Pernambuco, se réfère à des espaces créés par des leaders communautaires dans les périphéries des villes, qui s’organisent comme des lieux de lutte pour des droits fondamentaux. Les besoins de la communauté sont impératifs, et leur engagement est essentiel pour leur fonctionnement, car elles se trouvent souvent dans des zones marginalisées, manquant de soutien public et vivant de dons, de bénévolat et d’une participation indirecte aux politiques publiques par des appels à projets, sans financement direct du gouvernement.

Ainsi, les bibliothèques communautaires au Brésil répondent aux besoins des périphéries pour des équipements qui promeuvent des actions culturelles, généralement concentrées dans les centres urbains, et qui relient l’éducation et l’art, en valorisant les savoirs populaires et communautaires de manière dialogique et inclusive. Ce sont des espaces inclusifs par nature, permettant une relation avec leur public par le travail collaboratif, le partage et l’altruisme. Cette absence d’institutionnalisation crée un sentiment d’appartenance, de lutte, et d’engagement de la communauté pour répondre à ses propres besoins, souvent ignorés par l’État.

C’est précisément, et tristement, à cause de ce manque de soutien public que leur programmation culturelle est plus diversifiée, non limitée par des idéologies, une morale ou une perspective religieuse dominante qui transparaissent parfois dans les bibliothèques publiques. En revanche, leurs services et infrastructures sont généralement déficients. Elles représentent des lieux de résilience qui défient le modèle traditionnel de la bibliothèque publique dominant dans la société, que ce soit en France ou au Brésil, car elles privilégient une gestion partagée et collaborative, valorisant l’écoute des lecteurs de manière horizontale et réaffirmant l’histoire, l’identité et la culture de groupes défavorisés et marginalisés.

Elisa Machado, pionnière et l’une des plus grandes spécialistes de ce thème au Brésil, considère dans sa thèse de doctorat (Université de Sao Paulo, 2008) que la bibliothèque communautaire est unique par sa constitution, car directement créée par la communauté et non pour elle, comme résultat d’une action culturelle. Elle combat l’exclusion informationnelle comme moyen de lutte pour l’égalité et la justice sociale, créant un processus participatif d’articulation locale qui renforce les liens entre individus, tout en restant indépendante des gouvernements ou des institutions locales, régionales ou fédérales. C’est un projet social, indépendant et autonome, dont l’objectif de démocratiser l’accès aux biens culturels et à l’information vise aussi le bien-être. À mon avis, les bibliothèques communautaires fonctionnent de manière similaire aux bibliothèques « troisième lieu », sauf qu’au Brésil, elles émergent en raison de l’abandon par l’État des droits fondamentaux, de l’absence de politiques publiques pour démocratiser les biens culturels. Elles représentent un espace de revendications sociales et d’inclusion des minorités et de la diversité culturelle à partir des revendications variées des périphéries.

Au niveau théorique, vous appuyez votre réflexion sur les travaux de Mikhaïl Bakhtine et de Paulo Freire, en référence à l’approche dialogique

Toute ma formation académique est imprégnée de la pensée de ces deux auteurs : Mikhaïl Bakhtine pour sa contribution fondatrice aux études du discours et à la philosophie du langage, notamment en ce qui concerne l’esthétique, la culture populaire et le signe idéologique, et Paulo Freire pour son travail pédagogique remarquable et sa réflexion sur les questions de lecture, en plus du fait qu’il a été professeur dans l’université où je travaille aujourd’hui (l’UFPE), et où j’occupe un poste qu’il a lui-même créé et occupé.

Les recherches contemporaines qui explorent la lecture et les bibliothèques s’efforcent de remettre en question les conceptions actuelles de la lecture et d’attirer l’attention sur les multiples façons de lire et la diversité des objets culturels. Il est essentiel, plus que jamais, d’élargir les perspectives sur la lecture, la littérature et les bibliothèques, au-delà du cadre limité des œuvres et de la manière classique de rendre l’information accessible ; il est nécessaire de dialoguer, de diversifier et considérer l’altérité dans la construction des singularités, des identités. Il est également essentiel d’y mettre de l’amour, non pas un amour passionnel, mais un amour en tant qu’acte politique, un acte de responsabilité ; et il est crucial de promouvoir l’inclusion des différences et de lutter contre l’inégalité.

À cet égard, la pensée du Cercle de Bakhtine et de Paulo Freire se rejoignent. Chacun à sa manière, dans leurs contextes respectifs, aborde les concepts de dialogisme, d’amour, d’altérité et d’identité, qui sont d’une grande aide dans cette recherche visant à concevoir une bibliothèque publique, dialogique et inclusive, comme un espace de médiation culturelle intégrant le théâtre dans les activités de lecture littéraire.

Je crois que les bibliothèques, dans une certaine mesure, fonctionnent comme des lieux propices à l’échange, au dialogue ; et que le médiateur culturel, en tant que promoteur de la lecture, joue un rôle important dans la démocratisation des objets de lecture et des biens culturels, ainsi que dans la reconnaissance de la lecture comme un droit, s’il adopte une perspective dialogique. Je cherche donc à dialoguer avec ces penseurs, dont la perspective dialogique structure la conception de la lecture que je défends.

Le dialogisme selon Mikhaïl Bakhtine et Paulo Freire

Le concept de dialogisme, central dans leurs œuvres, constitue la caractéristique fondamentale de toute production discursive, de toute médiation culturelle. Dans toutes les sphères, la culture et l’art structurent le discours de l’autre et, inévitablement, encouragent la participation et l’inclusion, nécessitant une lecture et une interprétation vivantes et profondes de la part des interlocuteurs.

Pour les deux penseurs, l’art et la culture sont les lieux de la différence, de l’identité qui se construit par l’altérité ; c’est par la différence que le sujet reconnaît l’autre, perçoit ce qu’il vit, comprend surtout l’horizon social qui révèle les lacunes visibles uniquement depuis son propre point de vue, les fissures qui ne peuvent être comblées que par l’altérité. C’est l’interaction entre la culture et la vie, avec tous ses phénomènes associés, qui permet ce comblement par le langage.

Le langage est ainsi la voie vers l’humain, car il est l’instrument de l’humanisation de l’être, et si nous comprenons l’être humain, nous comprenons sa culture. C’est par la parole, par le discours, que nous parvenons à appréhender les modes d’agir des individus ; c’est aussi par elle que se manifeste la beauté du dialogue continu des actions humaines. C’est en pénétrant profondément dans l’empire des signes, dans la parole ancrée dans la vie, que l’on peut saisir les phénomènes constitutifs de la culture et de l’art, qui s’éloignent de tout ordre naturel, puisque l’architecture de la vie de chaque sujet est façonnée par une succession d’actes concrets, singuliers, uniques et distincts, mais qui entretiennent des liens relationnels avec d’autres actes, donnant ainsi forme au processus dialogique de l’interaction humaine par le langage qui structure ses sphères culturelles. Les relations dialogiques renvoient donc au mode de fonctionnement réel du langage, de la vie, de l’art et de la culture, dans lequel les énoncés se construisent à partir de l’altérité. En ce sens, il est indispensable, pour aborder les questions de lecture et de médiation dans les bibliothèques publiques, de placer l’altérité au centre.

Dans L’importance de l’acte de lire (A importância do ato de ler, 1989), Paulo Freire décrit, avec des mots issus de son univers enfantin, son propre processus d’alphabétisation qui s’est déroulé dans la cour de sa maison, et non dans le monde plus vaste des adultes. Il critique sévèrement ceux qui s’obstinent à élitiser l’acte de lire en en faisant un élément de distinction sociale, et souligne qu’en opposition à cette pensée, la bibliothèque doit occuper une place critique et démocratique en tant que centre culturel, et non en tant que simple dépôt silencieux de livres. Pour lui, la bibliothèque populaire, comme il l’appelle, est considérée comme un élément fondamental pour la formation de lecteurs capables de comprendre la lecture des textes variés en fonction de leurs contextes.

Vous mettez en avant l’idée d’une bibliothèque participative

La pensée inclusive appliquée aux bibliothèques repose sur le principe qu’elles doivent être accessibles et accueillantes pour tous, quelles que soient les conditions physiques, cognitives, culturelles, socio-économiques, ou toute autre caractéristique pouvant générer des obstacles d’accès. Elle promeut la diversité et s’efforce de garantir que tous les membres de la communauté puissent bénéficier de ses services de manière équitable, en assurant une accessibilité physique et numérique dans son infrastructure avec des technologies d’assistance, une diversité des collections en formats variés, tels que le braille, les livres audio et les vidéos sous-titrées. Elle suppose également un personnel formé à travailler avec la différence et la diversité culturelle, ainsi que la création d’un espace accueillant et sécurisé.

Un élément essentiel est le développement d’un programme qui englobe les différents besoins d’accès aux biens culturels, incluant la diversité linguistique et proposant des activités adaptées à des besoins variés, comme des contes bilingues, des événements avec traduction en langue des signes française (LSF), et des ateliers adaptés aux personnes en situation de handicap intellectuel, ainsi que des programmes d’alphabétisation destinés aux immigrants, aux minorités et aux personnes ayant un faible niveau d’instruction. Dans les bibliothèques « troisième lieu » de Paris, plusieurs actions de ce type sont développées, notamment des services de traduction en langue des signes et des collections spécifiques pour des publics particuliers, tels que les immigrés.

Dans cette optique, la bibliothèque doit être un lieu où tous les usagers se sentent respectés et valorisés, garantissant un environnement exempt de discrimination et de préjugés, où la diversité est célébrée. Quand je parle de diversité, j’inclus aussi la diversité des possibilités de partage et de démocratisation des expériences de médiation culturelle, intégrant les expressions artistiques et culturelles variées, au-delà du seul accès au livre, à la lecture et à la littérature.

La participation est une condition sine qua non pour qu’une bibliothèque dialogique, vivante, existe : une bibliothèque qui encourage l’interaction active des usagers, qui promeut leur participation dans la construction, la gestion et l’utilisation des ressources et activités proposées ; une bibliothèque dans laquelle les usagers peuvent participer au processus de formation des collections et des services offerts, adaptés à leurs besoins ; une bibliothèque incluant des espaces dédiés à la créativité, inspirés par la culture maker, pour le développement de projets collaboratifs où la communauté peut utiliser des ressources pour développer des idées, partager des connaissances et travailler sur des projets créatifs et artistiques. Ainsi, la bibliothèque, plus qu’un simple lieu d’accès au savoir, peut devenir un espace qui autonomise les communautés en reconnaissant et en valorisant leurs différences par le biais des expressions artistiques et culturelles.

Dans le cadre de la recherche, j’ai cherché à analyser comment la bibliothèque publique, en proposant des activités de médiation culturelle à travers le théâtre, notamment le théâtre narratif (mise en scène, contes), devient un outil puissant pour inclure des voix diverses et promouvoir l’accessibilité littéraire de manière créative et engageante.

Dans les bibliothèques françaises, comme à Recife, plusieurs activités de médiation culturelle promouvant la participation sont déjà mises en œuvre : des expositions d’art (peinture, photographie, sculpture, etc.) présentant des œuvres d’artistes locaux ; des performances théâtrales, des concerts de musique et des spectacles de danse, des contes, des projections de films et des ateliers créatifs, des résidences artistiques, des expositions et des festivals. Les résidences et événements artistiques développés en partenariat avec des artistes et des institutions locales, comme les expositions et les festivals, sont d’une grande importance, puisqu’ils permettent de développer des projets en dialogue avec la communauté, favorisant un espace de création continue et offrant aux visiteurs l’opportunité de suivre de près le processus artistique. Le principe de collaboration entre la bibliothèque, d’autres institutions et les artistes locaux élargit la portée des expressions artistiques, créant un réseau d’échange culturel au sein de la communauté, renforçant le sentiment d’appartenance, d’engagement et de connexion émotionnelle avec la bibliothèque, car elle fait partie intégrante de la vie quotidienne des individus.

D’après vos observations, comment les bibliothécaires favorisent-ils l’engagement des usagers ?

Les bibliothécaires jouent un rôle fondamental dans la promotion de l’engagement des lecteurs dans les activités et les services de la bibliothèque, afin d’en faire un espace vivant et dynamique d’échange de savoirs. Au cours de ma recherche, j’ai échangé avec au moins 70 personnes travaillant dans des bibliothèques à Paris et à Recife et j’ai pu observer certains éléments liés à ce thème. Un point important à souligner est que la formation et le rôle des bibliothécaires sont diffèrents au Brésil et en France, tant en termes de formation que de fonctions. Au Brésil, nous avons une formation spécifique avec des cursus de licence en bibliothéconomie, et le pays propose actuellement environ 40 programmes dans des établissements d’enseignement supérieur publics et privés. Cette formation, qui dure en moyenne quatre ans, prépare les bibliothécaires à travailler dans divers types de bibliothèques, et seul un individu ayant cette formation peut occuper le poste de bibliothécaire. En France, bien que des formations sur le métier du livre et des bibliothèques existent, d’après mes observations dans les bibliothèques parisiennes, les bibliothécaires en service public ont des parcours académiques très divers, ce qui influence leur manière de travailler. À mon avis, cette pluralité de formations permet aux bibliothécaires en France de travailler de façon plus large et interdisciplinaire, élargissant le rôle social de la bibliothèque et la conception des lecteurs, favorisant un dialogue accru avec les arts.

Un autre aspect structurel important dans la perception des bibliothécaires, quant à la participation des lecteurs, est le nombre de bibliothécaires par bibliothèque. La différence en termes de personnel et de ressources disponibles entre une bibliothèque parisienne, même de petite taille, et une bibliothèque à Recife est frappante, ce qui influence les méthodes de travail et la disposition des bibliothécaires à promouvoir des actions qui encouragent la participation des usagers. De manière générale cependant, dans les deux contextes, les bibliothécaires semblent ouverts à l’idée de participation des usagers. Dans le cas des bibliothèques parisiennes, je me réfère spécifiquement aux bibliothèques de prêt et aux médiathèques, car les bibliothèques patrimoniales et spécialisées n’ont pas le même objectif.

La vision des bibliothécaires concernant l’importance de la participation des usagers dans les activités des bibliothèques m’a semblé largement positive, cette interaction est perçue comme essentielle pour transformer la bibliothèque en un espace vivant, dynamique, accueillant, en un « troisième lieu », dialogique et significatif pour la communauté. La participation active des lecteurs dans les activités proposées renforce le sens communautaire, le lien affectif et le sentiment d’appartenance, rapprochant ainsi la bibliothèque des besoins et intérêts de la communauté. Lorsque les usagers participent aux activités, la bibliothèque cesse d’être seulement un lieu de dépôt de livres pour devenir un centre culturel et social, ce qui renforce son rôle de lieu de rencontre et d’échange.

Les discussions avec les bibliothécaires m’ont permis de comprendre que la participation des usagers les aide à mieux identifier les intérêts et demandes de ces derniers, ce qui permet un ajustement continu de la programmation et des collections et garantit que la bibliothèque reste pertinente et innovante. Un aspect illustrant cette approche est la spécialisation des collections dans certaines bibliothèques parisiennes selon la communauté environnante, comme à Courcelles (8e, Arabe et Afrique), Jean-Pierre Melville (13e, Vietnam et Asie), Oscar Wilde (20e, Théâtre), Charlotte Delbo (2e, Littérature érotique), Claude Lévi-Strauss (19e, Féminisme), Benoîte Groult (14e, Littérature en portugais), Musset (16e, Têtes couronnées), Marguerite Audoux (3e, Judaïsme), Drouot (9e, Marché des œuvres d’art), fruit d’une écoute et de la participation de la communauté dans le développement des collections ainsi que de l’offre de cours de langue française et de conversation pour les immigrés dans plusieurs langues. L’appropriation de l’espace par la communauté est essentielle à la vitalité de la bibliothèque.

Il semblerait qu’à Paris, d’après vos observations, les bibliothèques s’inscrivant dans la mouvance tiers-lieu se situent plutôt dans les 18e, 19e et 20e arrondissements (Est de Paris)

Il est possible que je sois le bibliothécaire brésilien qui aie visité le plus de bibliothèques à Paris. Celles situées dans les quartiers dits « populaires » ont retenu tout particulièrement mon attention. Peut-être parce que ces quartiers se rapprochent davantage de ma réalité au Brésil. Ce sont des zones urbaines plus modestes, majoritairement habitées par des immigrés et des ouvriers, ce qui leur confère une diversité culturelle et linguistique différente des autres quartiers de Paris. On y perçoit un sens communautaire plus fort, une chaleur humaine plus prononcée. Ces quartiers ont également un ensemble de besoins qui font que les bibliothèques fonctionnent comme des « troisièmes lieux », devenant presque une extension du foyer pour les usagers, leur offrant ce à quoi beaucoup n’ont pas accès chez eux.

J’ai été très bien accueilli dans les bibliothèques de ces quartiers, y compris par certains bibliothécaires brésiliens. Ces bibliothèques, par leur conception, leur architecture et leur organisation, intègrent la perspective du « troisième lieu », avec des espaces chaleureux qui invitent les communautés à interagir, collaborer et à utiliser leurs ressources. C’est dans ces bibliothèques que j’ai passé le plus de temps, à observer, converser avec les bibliothécaires, poser des questions, prendre des notes et participer aux activités. Je peux en citer quelques-unes qui illustrent cette dynamique : les séances de contes dans presque toutes les bibliothèques jeunesse de Paris, les partenariats avec les écoles pour des activités scolaires, notamment dans les bibliothèques pour enfants, les ateliers artistiques, les activités en dehors des murs de la bibliothèque, comme la lecture sur les bords de Seine ou dans les parcs, ainsi que les événements divers destinés à tous les publics (conférences, clubs lecture, projections de films, expositions, etc.). Un aspect qui a attiré mon attention est la mise en place de salles de jeux avec des jeux de société et de réalité virtuelle, permettant aux communautés de profiter d’un équipement technologique de pointe, et même d’emprunter ce matériel, ce qui renforce la participation de la communauté, comme dans la médiathèque Marguerite Duras (20e), les bibliothèques Robert Sabatier (18e)5, Louise Michel (20e)6 et Václav Havel (18e)7. Dans cette dernière, j’ai été impressionné par la structure de la salle de jeux virtuels et par l’implication des adolescents dans les activités organisées dans cet espace.

Parmi les activités auxquelles j’ai participé, je retiens particulièrement les nombreuses séances de contes réalisées par la bibliothèque Assia Djebar (20e), notamment celles destinées au jeune public, permettant une participation active des enfants et des parents dans un processus de lecture souvent accompagné de musique. J’ai aussi participé aux événements périodiques organisés dans cette bibliothèque, où j’ai pu présenter un extrait du spectacle Restos de Felicidades et expérimenter le théâtre narratif comme médiation de la littérature au sein de la bibliothèque pour le public général, pendant le festival du Brésil, en février 2024.

Ces bibliothèques de l’Est parisien semblent proches des bibliothèques de Recife, qui se situent majoritairement en périphérie de la ville. Cependant, les pratiques développées là-bas, qui permettent la participation des individus, sont plus modestes, se limitant souvent aux activités de lecture (clubs lecture, contes) organisées en partenariat avec des artistes, car les bibliothécaires ne peuvent se consacrer à ces activités avec autant d’engagement qu’à Paris, où de nombreuses bibliothèques emploient des bibliothécaires-conteurs. En revanche, à Recife, la participation des collectifs culturels dans les activités de médiation culturelle est intense, car ces groupes utilisent les espaces des bibliothèques pour les répétitions, les représentations et aussi pour travailler, comme dans les bibliothèques des 18e, 19e et 20e arrondissements. Les bibliothèques de Recife fonctionnent majoritairement comme des troisièmes lieux, dialogiques et vivants, mais elles manquent de personnel qualifié et de ressources financières pour permettre une participation vraiment active et engagée de la société.

Malgré l’organisation avancée des bibliothèques parisiennes, j’ai l’impression que la participation des communautés dans les bibliothèques de Recife, bien qu’entravée par de nombreuses carences, est plus expressive, en raison d’un triste constat : au Brésil, de nombreux droits ne sont pas encore garantis comme ils le sont en France. Par conséquent, ce qui manque dans le foyer et la vie de nombreux habitants des périphéries peut se retrouver, à un niveau minimum, dans les bibliothèques. Cela met en évidence le potentiel de ces espaces en tant que lieux de formation de la subjectivité et d’engagement civique. Recife dispose de projets de bibliothèques publiques réussis, mais il y manque encore une politique culturelle publique forte, priorisant les bibliothèques comme des lieux essentiels de formation et de promotion de la qualité de vie des populations minoritaires et de celles les plus démunies, comme on peut le voir à Paris.

Vous voyez dans les médiathèques françaises un modèle de développement « intéressant et nouveau » pour le Brésil. En quoi serait-ce « nouveau » ?

Je dois reconnaître que j’ai été enchanté par les médiathèques françaises. D’abord par leur structure, leur grandeur et la diversité des services offerts, les collections mises à disposition et aussi par la large gamme d’actions de médiation culturelle couvrant les thématiques et langages les plus variés. Elles fonctionnent véritablement comme des espaces culturels qui privilégient la perspective du « troisième lieu », échappant en cela au stéréotype des bibliothèques traditionnelles (axées sur le patrimoine, plaçant le livre et l’étude au centre de leur mission). Les médiathèques que j’ai pu visiter comprennent, en plus des livres et des magazines, des films, des disques, des jeux, des ordinateurs et divers dispositifs numériques ; elles offrent des services qui encouragent l’apprentissage continu, la collaboration et le partage de connaissances et d’expériences à travers des activités telles que des expositions, des ateliers, des conférences, des activités d’intégration culturelle et des projections de films.

J’ai été particulièrement impressionné par les médiathèques Marguerite Yourcenar (15e)8, Marguerite Duras (20e)9 et Françoise Sagan (10e)10 : cette dernière, notamment, en raison de l’imposante architecture du bâtiment et de la diversité des possibilités offertes. Dans ces lieux, j’ai vu, en plus des personnes étudiant dans les espaces « froids », des individus qui accédaient aux biens culturels et « produisaient » de la culture. Ce focus mis par les médiathèques françaises sur la démocratisation de l’accès à la culture et à l’information, en s’adaptant aux besoins contemporains de leurs communautés, est pour moi un modèle novateur en matière de bibliothèques, que les bibliothèques brésiliennes sont encore loin d’atteindre, notamment les bibliothèques publiques, en raison du manque d’investissement et du fait qu’elles ne sont malheureusement pas une priorité dans les politiques d’éducation et de culture. Il existe quelques bibliothèques qui s’approchent de ce modèle, mais elles restent encore très rudimentaires.

Dans le modèle français, l’architecture moderne et innovante mêle confort et accueil, avec des espaces dynamiques propices au développement des différentes expressions artistiques et culturelles et à la convivialité ; les individus peuvent exercer leurs subjectivités, ce qui mérite d’être pris en compte. Ce qui m’a également fasciné, c’est la préservation des supports et des médias que nous avons presque totalement perdus au Brésil, tels que les vinyles, les CD et les DVD. J’ai été particulièrement impressionné par le nombre de discothèques présentes dans les médiathèques et la façon dont les Français préservent et utilisent ces supports, ainsi que par la possibilité d’emprunter des instruments de musique et la diversité des instruments en prêt dans les catalogues de chacune d’elles.

En raison du manque de structure, d’incitation et de priorité de l’État, les bibliothèques publiques au Brésil peinent à maintenir leurs collections actualisées. Mais pour ce qui est du développement d’activités culturelles, et peut-être en raison du manque d’infrastructure, le Brésil bénéficie d’un engagement volontaire des communautés pour faire fonctionner ces espaces comme des centres culturels, ce qui est très important. Il me semble que, dans domaine de la médiation culturelle, les médiathèques françaises jouent un rôle clé en facilitant l’interaction entre le public et la production littéraire et artistique, offrant des programmes de médiation pour tous les âges et intérêts, tout en promouvant une relation plus proche avec la littérature, le théâtre, le cinéma et d’autres expressions artistiques. Cela en fait des espaces importants pour la promotion et la démocratisation de la culture. Ce sont de bons exemples d’espaces qui, échappant au paradigme de la bibliothéconomie (centration sur la préservation des collections et des systèmes), fondent leur action sur les individus, leurs besoins et l’accès universel à l’information et à la culture, favorisant ainsi la confrontation des subjectivités. Dans plusieurs d’entre elles, j’ai observé le fonctionnement de « Pôles sourds », labellisés11, avec des collections, des services et des personnels formés pour faciliter l’accès aux personnes malentendantes.

Au moment de la recherche, le projet de la Médiathèque James Baldwin (19e) était en phase de finalisation, un espace prometteur, puisqu’il travaillera, d’après ce que j’ai pu comprendre, sur des axes thématiques d’une importance capitale, tels que : l’exil et la migration, l’écologie, le féminisme, la culture LGBTQIA+, tout en envisageant des activités en partenariat avec la Maison des Réfugiés12. J’espère pouvoir voir cela en pratique et pouvoir dire dans un avenir proche que j’ai visité toutes les médiathèques de Paris.

Les résultats de la recherche sont-ils « attendus » au Brésil ? Peuvent-ils ouvrir des « possibles » pour le développement des bibliothèques ?

Depuis Paris, je discutais et partageais de nombreuses expériences vécues dans les bibliothèques françaises avec mes étudiants, des bibliothécaires, des amis et des collègues du même département que moi. Ainsi, oui, les résultats de la recherche sont attendus au Brésil et, sans aucun doute, les pratiques que j’ai observées dans les bibliothèques de Paris peuvent ouvrir des possibilités pour le développement des bibliothèques brésiliennes, en particulier des bibliothèques publiques. En tant que professeur dans le département de Bibliothéconomie à l’Université Fédérale de Pernambuco, j’ai travaillé dans les bibliothèques les plus variées, mais je reconnais avec beaucoup d’enthousiasme que le modèle français est inspirant quand il s’agit de penser la bibliothèque comme un espace dynamique, multimédia et culturel, allant bien au-delà de la fonction d’archivage et de prêt de livres, comme nous en avons l’habitude quand nous parlons et pensons aux bibliothèques.

Je soulignerai tout de même que les bibliothèques de Recife, dans la mesure du possible, adoptent un modèle qui se rapproche sous certains aspects du modèle français. Inspirées par les bibliothèques de Colombie, elles agissent comme des lieux de promotion sociale et de lutte contre la violence (les contextes sont très différents). Dans un contexte où de nombreux droits fondamentaux ne sont pas toujours garantis à la population en général, les bibliothèques tentent de garantir un accès minimum et malgré les difficultés, de bonnes pratiques s’y sont développées. La façon de travailler des bibliothécaires par exemple est exemplaire au Brésil, en termes de disponibilité, d’engagement, d’empathie et de flexibilité dans l’accueil des usagers. Sur ces aspects, je crois que nous avons beaucoup à enseigner aux bibliothécaires français, qui ne sont pas toujours aussi accueillants que les propositions des bibliothèques françaises le laissent entendre.

Cela dit, je crois que le modèle français, en particulier celui des médiathèques et des bibliothèques « troisième lieu », pourrait stimuler l’engagement dans la lecture et la culture de manière plus interactive et accessible pour le public brésilien, surtout si l’on considère la manière dont la bibliothèque est intégrée dans les politiques d’éducation et de culture en France, une priorité de l’État, reconnue pour son importance par la communauté.

Certains éléments me semblent importants pour adapter ce modèle au Brésil : la diversification des médias et des collections, avec intégration de ressources audiovisuelles (films, musiques, jeux, plateformes numériques), l’interaction avec la technologie et l’inclusion numérique, ce qui attirerait certainement un public plus jeune et divers. Une telle innovation en termes de collections invite à de nouvelles pratiques culturelles et de consommation propres à une société connectée, permettant à la bibliothèque de suivre les transformations technologiques et sociales. Un autre point important est la matérialisation du concept de bibliothèque « troisième lieu », offrant des espaces de convivialité et d’échanges culturels, stimulant le sens de la communauté.

Vous prévoyez de revenir en France en 2025…

La France occupe une place très spéciale dans mon cœur. Chaque fois que je pourrai y retourner, j’y serai pour apprendre des Français, échanger des expériences et aussi enseigner un peu de ma culture. J’ai passé une année splendide à Paris, mais j’ai l’impression que c’était trop peu. Je ressens dans mon âme ce goût de « encore ». Deux-mille-vingt-cinq sera l’année croisée Brésil-France, une initiative culturelle visant à renforcer les liens entre les deux pays, en favorisant un échange d’expressions artistiques, intellectuelles et éducatives. Le projet inclut une série d’événements et d’activités destinés à valoriser les cultures brésilienne et française, avec un programme culturel varié. Deux-mille-vingt-cinq sera une excellente occasion de retourner en France, de visiter les bibliothèques que je n’ai pas pu voir et de renforcer les liens de coopération académique avec le groupe de recherche qui m’a accueilli. Et pourquoi pas mettre en œuvre la dernière partie de ma recherche : tourner dans les bibliothèques et dans d’autres espaces culturels avec le spectacle Restos de Felicidades terminé et complet, mais aussi partager les résultats de mes recherches lors d’événements académiques et culturels, et parler de l’œuvre de Clarice Lispector, ce que je n’ai pas pu faire comme je le souhaitais durant cette année sabbatique.

Sans oublier bien sûr, la possibilité de savourer à nouveau un bon vin, car si les bibliothèques françaises sont de qualité, les vins le sont tout autant.