« C’est votre avenir qui est en jeu. Les décisions doivent être prises maintenant pour s’assurer d’un avenir commun sur notre planète, qui est la plus belle des planètes que nous connaissons à ce jour. Mobilisez-vous, vous, vos parents, vos amis, etc. Faites passer le message pour créer cette dynamique vers une autre société qui nous assure un avenir à tous », interpelle l’eurodéputé Damien Carême en concluant une interview sur la transition énergétique réalisée dans le cadre de Globe Reporters Environnement. Un entretien mené par des élèves du collège François Rabelais à Hénin-Beaumont (62) et une éco-déléguée du lycée Jules Mousseron à Denain (59).

Globe Reporters, une synergie entre enseignants et journalistes

Depuis 2007 l’association Le retour de Zalumée développe le projet Globe Reporters qui propose à des enseignants, des élèves et des journalistes de coréaliser des reportages. C’est un écosystème collaboratif qui :

– mobilise les jeunes dans leurs apprentissages,

– accompagne les enseignants dans leur mission d’éducation aux médias et à l’information,

– implique des journalistes,

– contribue aux réflexions de la société dans son ensemble.

Sa philosophie singulière s’inspire des réalités du monde des médias et transforme les salles de classe en salles de rédaction dont les envoyés spéciaux sont des journalistes qui enquêtent et interviewent selon les demandes formulées par les élèves devenus pour l’occasion leurs rédacteurs en chef. À l’échelle locale ou à l’autre bout du monde, les professionnels des médias mettent au service de la curiosité des jeunes leurs compétences pour collecter les informations aux meilleures sources. Ces ressources numériques et multimédias transitent via le site internet www.globereporters.org, sont mutualisées, téléchargeables et facilement exploitables. Élèves et enseignants s’emparent de ces ressources brutes pour produire leurs propres réalisations médiatiques : journal, blog, émission de radio, etc.

Au fil des enquêtes, les élèves, non seulement appréhendent le travail des journalistes et décryptent la fabrique de l’information, mais sont aussi mobilisés dans leurs apprentissages. Plusieurs matières sont investies de manière transversale : histoire-géographie, français, SVT, éducation au développement durable, à la citoyenneté, etc. Les enseignants, de leur côté, disposent de contenus pédagogiques multimédias actualisés.

L’association porteuse du projet regroupe au sein de son conseil d’administration des journalistes, des enseignants et des acteurs du numérique. Sa mission est d’accélérer la coopération entre professionnels qui se connaissent mal et collaborent peu afin de relever le défi de former cette génération et les prochaines à notre monde fortement médiatisé. Enseignants, professeurs documentalistes, éducateurs, journalistes, bibliothécaires, spécialistes du numérique, etc., tous acteurs de l’EMI, sont encouragés à coconstruire des actions afin que chacun soit conscient de la malinformation qui nous entoure.

La malinformation

Nous entendons par malinformation, non seulement ce qui relève des infox ou théories conspirationnistes, mais aussi toutes les informations incomplètes relayées sans souci de malveillance, mais avec un fort impact sur les consciences. Quand en juillet 2019, la rumeur court à Paris que l’eau du robinet est empoisonnée à la suite d’une contamination radioactive, le premier réflexe d’une personne lambda est de prévenir ses proches et de relayer l’information sur les réseaux sociaux. Alors qu’un internaute averti, en 30 secondes et 3 clics, débusque la désinformation et ne la partage pas.

Internet est un formidable espace de liberté et de diffusion de savoirs. Les jeunes (et moins jeunes) sont massivement sur le web et les réseaux sociaux, tant pour la consultation que pour la production d’information. Pour autant, la maîtrise de ces nouvelles pratiques informationnelles n’est pas innée. Nous sommes tous surinformés, mais à l’image de la malbouffe qui est un danger pour la santé publique, la malinformation dont abuse des personnages comme Donald Trump met en péril l’équilibre de nos démocraties.

Par ailleurs, les jeunes, notamment, sont confrontés à diverses problématiques : cyberharcèlement, e-réputation dégradée, violation du droit à l’image, usurpation d’identité, etc. Utiliser internet sereinement demande donc un apprentissage. Pour qu’ils deviennent des citoyens autonomes et responsables, il faut leur donner les moyens de relever les défis de notre environnement numérisé, qu’ils acquièrent les bons réflexes en ligne et puissent avoir un usage approprié des médias.

Pour attirer la jeunesse vers de l’information de qualité, il faut susciter le goût de l’Info. Former à s’informer et à informer, apprendre à analyser et à critiquer l’information, sans pour autant aboutir à une défiance généralisée vis-à-vis de la presse, passe en premier lieu par nos systèmes éducatifs. En lien étroit avec les enseignants, le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) ne peut assumer seul cette mission. Les associations engagées dans des dispositifs EMI peuvent être des partenaires intéressants.

Globe Reporters Environnement

Dès sa fondation, Globe Reporters participe à une prise de conscience des enjeux écologiques. Le développement durable et équitable dans ses aspects environnementaux, économiques, sociaux et culturels constitue un axe principal des reportages coréalisés. La gestion de l’eau en zone aride comme dans le sud de la Tunisie, le retour d’espèces sauvages comme le loup en Belgique ou la crise des déchets au Liban passionnent nos journalistes en herbe. Au Vietnam, au Burkina Faso, au Québec, en Roumanie, etc., les globe-reporters enquêtent sur les problèmes de biodiversité, d’accès à l’eau, de gestion des environnements et des ressources, de pollution, d’évolution des paysages, etc.

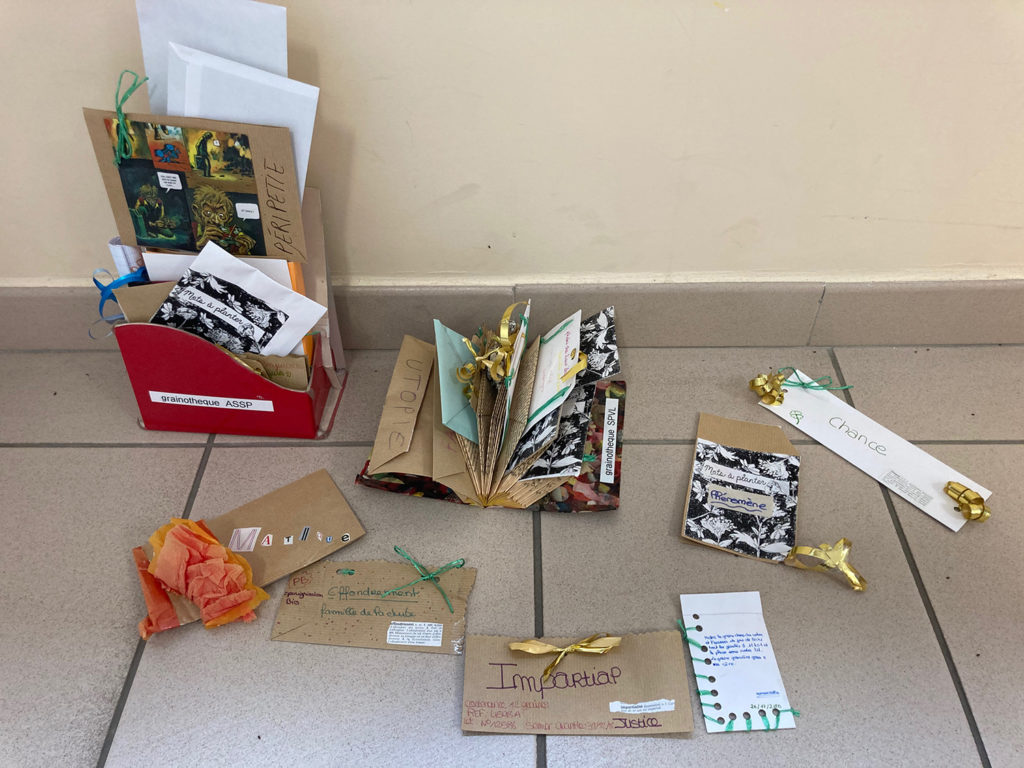

En France, depuis 2019, nous accentuons cet engagement avec le programme Globe Reporters Environnement qui a pris racine dans les Hauts-de-France. Cette année-là, 130 élèves et 7 enseignants de 5 classes de collèges et lycées ont travaillé avec 3 journalistes et interviewé 37 spécialistes dans leur région. Guidés par des professionnels qui transmettent leur expérience du reportage, les élèves développent des aptitudes critiques et créatives. Ils apprennent à décrypter la fabrique de l’information, à interpréter et à former des jugements éclairés en tant que consommateur de médias, mais aussi à devenir eux-mêmes producteurs de messages médiatiques. Ils se préparent à devenir des « cyber citoyens » de demain, éclairés et responsables.

Globe Reporters Environnement sensibilise également au journalisme de solutions, ainsi qu’au journalisme scientifique. Cette démarche constructive encourage les élèves à s’intéresser aux initiatives locales et aux acteurs qui travaillent à résoudre les problèmes. Les élèves abordent l’actualité de manière plus positive qu’en se cantonnant aux constats. Constats qui, en termes d’environnement peuvent s’avérer angoissants. Le journalisme scientifique leur permet de découvrir le monde de la recherche, d’interviewer des chercheurs, et de se familiariser avec la méthodologie et les discours scientifiques.

En 2021, ce dispositif inclut des établissements de Paris, d’Île-de-France et de Bretagne. Les classes mènent leurs enquêtes sur leurs territoires respectifs en partenariat avec des journalistes locaux. La mutualisation des ressources journalistiques sur le site internet offre aux classes-rédactions des points de vue régionaux divers. Sur certaines thématiques comme la montée des océans, la disparition de la biodiversité ou encore les initiatives pour favoriser une consommation respectueuse de l’environnement, il est alors possible de comparer ce qui se passe dans différentes régions de France.

Reporters

Le rôle central du CDI

Paraskevi Foulon est professeure documentaliste au collège Paul Verlaine, à Paris, un établissement qui participe depuis plusieurs années à Globe Reporters : « Le professeur-documentaliste est un enseignant à part, sans classe, sans programme officiel, exerçant dans un espace différent, le CDI, mais par son expertise dans le champ des Sciences de l’information et de la Communication, il est en charge des enseignements et dispositifs permettant l’acquisition d’une culture et d’une maîtrise de l’information par tous les élèves ».

C’est le plus souvent une équipe pédagogique qui travaille autour d’une « campagne » Globe Reporters dont la charnière est le CDI. Nous partons de l’idée que l’ÉMI est une éducation et non un enseignement. L’ÉMI est transversale et interdisciplinaire par essence, abordable dans des séquences disciplinaires intégrées à l’emploi du temps des élèves.

Paraskevi Foulon ajoute : « La collaboration avec un journaliste est bénéfique et enrichissante, car elle permet aux enseignants d’exploiter pédagogiquement la part concrète du travail sur le terrain par des professionnels de l’information et des médias. C’est une ouverture et une accroche sur la réalité complexe du monde médiatique, méconnue par une partie des enseignants des disciplines. »

Une philosophie, des déclinaisons

À l’ère numérique, développer des savoirs et des compétences, c’est faire participer les bénéficiaires à leur élaboration, apporter une dimension multimédia, accepter le dialogue et actualiser régulièrement les pratiques. Globe Reporters est pensé dès son origine pour être au service d’une éducation aux médias et à l’information adaptée au contexte numérique.

La démarche participative, la plateforme web, l’utilisation de ressources en ligne, l’accès à des professionnels et des experts, permettent aux enseignants et à leurs élèves de développer des compétences informationnelles. Quand, dans une classe de collège à Hénin-Beaumont, lors d’une conférence de rédaction, l’idée émerge de mieux comprendre la transition énergétique, la première décision à prendre est qui interroger ? Ceci fait, et le choix se portant sur une figure locale comme Damien Carême, récemment élu au Parlement européen, le travail se poursuit par l’élaboration d’un questionnaire construit après des recherches documentaires.

Le relais est ensuite pris par la journaliste, envoyée spéciale de la classe. Elle se démène pour parvenir à prendre contact avec l’eurodéputé, lui explique la démarche, le convainc d’accepter de la recevoir pour lui poser les questions des élèves. Les réponses sont enregistrées et publiées en version brute. Elles sont accompagnées de photos et de commentaires de la journaliste qui explicitent les coulisses du reportage. De la sorte, les classes découvrent le travail caché derrière chaque enquête et la valeur du travail journalistique. Élèves et enseignants construisent un processus pour se repérer dans la masse des sources informatives et pour trouver celles qui apportent une information de qualité, autant de réflexes indispensables pour se diriger vers et dans la vie active.

Paraskevi Foulon explique : « Pour donner un exemple concret, quand nos élèves adoptent la posture de rédacteurs en chef, dans leur collège à Paris avec un vrai journaliste grand reporter au Burkina Faso qui attend leurs sujets de reportage, ils sont obligés de se poser des questions : quelle information, pour quel public, sur quelle forme et de se partager le travail. Plus qu’un simple questionnement Quintilien, c’est une réflexion personnelle qui se met en place, car l’élève devient acteur de son projet. Il doit choisir son sujet et la manière dont il veut le traiter et en même temps c’est un projet d’équipe donc fédérateur où chaque élève peut trouver sa place ».

Les compétences des enseignants et celles des reporters sont complémentaires. Cette synergie permet des collaborations hybrides et l’émergence d’un modèle de coopération durable qui favorise également selon les objectifs :

– une éducation à la citoyenneté et aux enjeux sociétaux,

– une initiation à la solidarité internationale,

– une ouverture culturelle sur la Francophonie,

– un apprentissage de la construction européenne,

– la lutte contre la xénophobie, la fracture numérique, etc.

Une banque de ressources pédagogiques en libre accès

Au fil des années, des interventions plus ciblées ont vu le jour. Une équipe travaille sur la citoyenneté européenne et des campagnes se réalisent entre établissements de plusieurs pays.

En 2020, 4 « campagnes » Globe Reporters ont été réalisées et le projet a fédéré 150 enseignants, 100 classes, 31 journalistes, 2 800 élèves du secondaire et de l’élémentaire. Le nombre de classes pouvant participer à une correspondance à une campagne n’est pas illimité. Mais les ressources journalistiques collectées chaque année constituent une mine d’or accessible en libre accès. Se connecter sur le site et lancer une recherche permet de découvrir de multiples interviews brutes et originales, de les télécharger et de les exploiter pour des séquences ÉMI.

Pour Paraskevi Foulon, Globe Reporters se distingue d’autres projets ÉMI : « L’expérience Globe Reporters est très enrichissante pour les enseignants et les élèves. En tant que professeur-documentaliste cela nous permet d’affirmer notre posture pédagogique à travers un travail collaboratif, coconstruire et mettre en place des séquences pédagogiques interdisciplinaires et à la fin faire des productions diverses et ambitieuses (journal, blog, émission radio, webTV) avec le rayonnement de l’établissement que cela peut produire. Plus que cela, la rencontre avec le monde journalistique nous permet de se conforter aux représentations professionnelles du métier d’autrui : repérer les points de convergence (outils, démarches, objectifs) et les limites de chacun. »