Les travaux académiques mutualisés ont pour but de produire de la réflexion sur le numérique en lien avec le cadre de référence des compétences numériques (CRCN) et participent au développement d’une culture numérique1. En privilégiant les partenariats interacadémiques, il s’agit de travailler de manière approfondie en rapport avec un sujet disciplinaire et d’expérimenter une séquence pédagogique. Le fruit de ce travail d’équipe fera l’objet d’une fiche synthétique publiée sur le site national Edubase2 qui regroupe les pratiques pédagogiques en lien avec le numérique.

Dans le cadre des TraAM 2020/2021, dont la thématique en documentation est Continuum de formation et compétences informationnelles : quelle place le professeur documentaliste occupe-t-il dans le processus d’acquisition de la culture informationnelle ? nous voulions travailler, dans l’académie de Bordeaux, sur la notion même d’Éducation aux médias et à l’information (EMI) et sur sa définition qui nous semblait être au cœur du métier d’enseignant documentaliste. La thématique de l’année des TraAM nous a orientée sur la liaison École-Collège.

Afin d’élargir notre recherche, nous avons pris contact avec d’autres enseignantes documentalistes qui participaient aux TraAM dans d’autres académies, ce qui nous permis de réaliser une recherche inter académique sur l’Éducation aux médias et à l’information au cycle 3 dans le premier degré3.

Notre objectif était d’étudier la mise en œuvre de l’EMI dans les classes de CM1 et CM2. De plus, nous voulions modéliser une culture de l’information spécifique au Cycle 3 dans le premier degré, c’est-à-dire dessiner les contours théoriques se dégageant des représentations et des pratiques déclarées des professeurs des écoles. D’autres collègues ont travaillé sur des objectifs plus concrets tels qu’un travail sur les compétences engagées ou des outils nécessaires aux professeurs des écoles. Tout ceci avait pour but de mieux adapter la pédagogie documentaire à l’entrée en 6e 4.

Point théorique sur l’EMI au Cycle 3

Avant de débuter notre travail de recherche, nous nous sommes intéressées tant aux directives ministérielles et aux recommandations pédagogiques qu’aux représentations du numérique des enseignants.

Selon le ministère de l’Éducation nationale, « [l’EMI] doit être intégrée à tous les enseignements. À l’heure des médias de masse et des réseaux numériques, garantir à tous les élèves la maîtrise de ces compétences contribue à la réduction des inégalités culturelles et sociales. C’est donc une nouvelle responsabilité qui s’impose à l’École » (MEN, 2018)5. Cependant, les recommandations pour la mise en œuvre de l’EMI demeurent, selon les enseignants, complexes et pauvres et entrent souvent en conflit avec le rapport au numérique des enseignants qui regrettent le manque de formation et de moyens (Pascau, 2021). Ainsi, la question de l’EMI dans l’Éducation nationale est loin d’être tranchée. Trouver un consensus semble difficile tant pour une définition des contenus à transmettre que pour un déploiement dans les établissements scolaires (Frau-Meigs, Loicq & Boutin, 2014). C’est la raison pour laquelle nous avons voulu approfondir ce sujet. Dans cet article, nous proposons une modélisation de l’EMI au cycle 3 en nous appuyant sur les verbatims des enseignants. Nous expliciterons tout d’abord notre méthode de recherche puis nous détaillerons nos résultats de recherche.

Contextualisation de la recherche et méthodologie

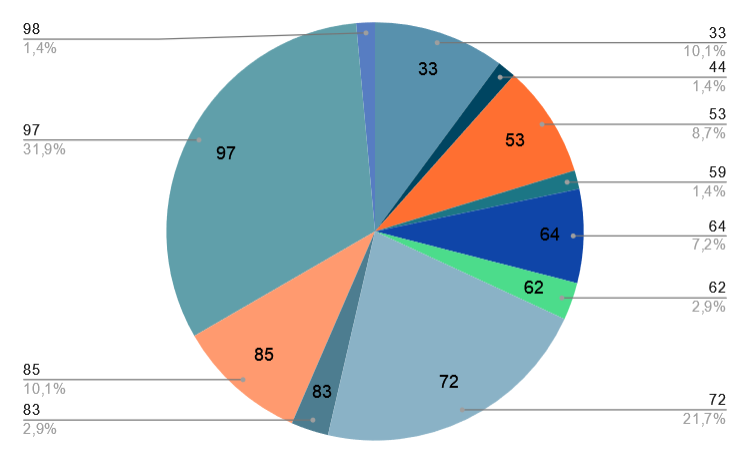

Nous avons choisi, pour mener notre réflexion par le biais d’une recherche scientifique, une méthodologie empirique en deux temps, quantitative et qualitative, avec un questionnaire en ligne et des entretiens qualitatifs à destination des enseignants ayant en charge des classes de CM1 ou de CM2. Notre corpus de recherche avec soixante-neuf réponses au questionnaire et dix entretiens nous permet d’avoir un échantillonnage riche et hétérogène qui se répartit sur quatre académies : Guyane, Lille, Nantes et Bordeaux. Nous en avons extrait des statistiques et des discours représentatifs et explicatifs sur l’EMI. Nous précisons entre parenthèses la question à laquelle correspond le verbatim ou les données chiffrées auxquels nous faisons référence.

Le questionnaire réalisé sur Google Forms et diffusé via un lien par mail comportait vingt-neuf questions réparties en quatre thématiques (annexe 1) : le positionnement théorique des répondants par rapport à l’EMI ; la réalité de la mise en œuvre de cette éducation dans les établissements (difficultés notamment) ; les compétences relatives à l’EMI et leur évaluation ; la liaison école-collège et les rapports entretenus avec l’enseignant documentaliste à travers le prisme de l’EMI.

Le graphique ci-dessous montre la répartition des réponses par département.

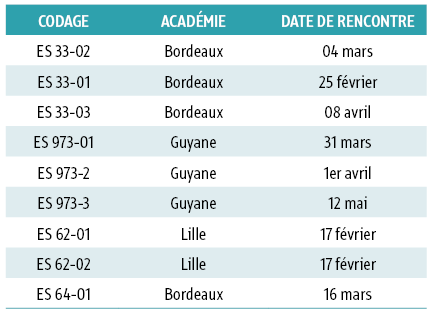

Pour le volet qualitatif, nous avons procédé à des entretiens semi-directifs et compréhensifs ; le corpus de verbatims recueillis lors des entretiens sert à illustrer les données chiffrées et à expliciter les tendances extraites du questionnaire. L’entretien compréhensif, à partir d’une grille indicative de questions, donne une certaine souplesse permettant de questionner le sujet en tenant compte de ses réponses, sous la forme d’une discussion entre pairs ou d’un partage d’expériences et souvent sur le ton de la confidence. Les dix entretiens se répartissent de manière homogène dans les trois académies, sur une période de quatre mois. Ils ont été menés soit en présentiel, soit en distanciel.

Le tableau ci-dessous montre la répartition chronologique des entretiens au sein des académies. Le codage employé (Établissement Scolaire + Numéro de département + Numéro d’entretien dans le département) permet de citer les répondants en respectant leur anonymat.

Les verbatims récoltés nous ont permis d’avoir un corpus de recherche riche sur lequel nous nous sommes appuyées pour dessiner les contours théoriques de l’EMI. D’une durée moyenne d’une trentaine de minutes, les entretiens visent à connaitre la définition de l’EMI et ses caractéristiques, la réalité de l’implémentation de l’EMI dans les classes (difficultés rencontrées, pratiques évaluatives, part du numérique dans l’EMI). (Guide d’entretien, Annexe 2.)

Limites et biais de la recherche

Nous avons rencontré des difficultés quant à la diffusion du questionnaire pour communiquer directement avec les professeurs des écoles. Nos différentes tentatives pour transmettre notre lien ont souvent échoué et nous avons eu besoin de relancer régulièrement nos contacts.

Cependant, notre échantillonnage de soixante-neuf réponses s’avère intéressant car hétérogène : en effet, nous sommes parvenues à réunir des réponses réparties sur onze départements de cinq académies différentes.

Nous regrettons le peu d’entretiens qu’il nous a été possible de mener mais il a été difficile pour nous de convaincre les répondants au questionnaire en ligne de participer à un entretien d’approfondissement. Les professeurs des écoles ayant répondu favorablement sont souvent des personnes de notre entourage professionnel direct ou avec qui nous avons développé des relations professionnelles privilégiées. Cependant, nous avons veillé à préserver notre objectivité.

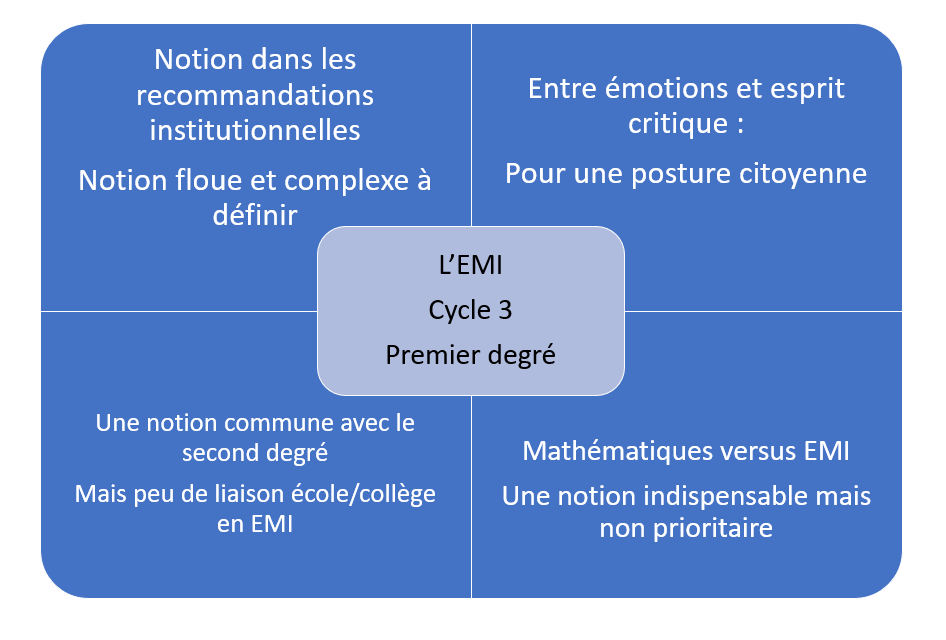

À partir des réponses aux questionnaires et de l’analyse discursive des entretiens, nous allons exposer quelques caractéristiques de l’EMI telles que nous les avons analysées. L’EMI s’est imposée à la lumière de nos résultats comme un objet de paradoxes ce que nous allons tenter de démontrer.

Un objet d’étude entre réflexion et procédure

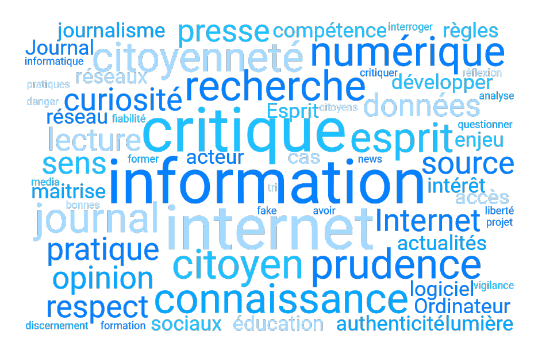

Les réponses à la question « Q 4 – Donnez 3 mots clés relatifs selon vous à l’Éducation aux Médias et l’Information (EMI) » ont permis de recueillir les représentations que les répondants ont de l’EMI. Trois axes se dégagent, à savoir les médias, la recherche d’information et l’esprit critique. Il en émerge une notion dichotomique avec une double préoccupation : procédurale et réflexive.

Les définitions données en entretien « E2 – Quelle définition donnez-vous à l’EMI ? » confirment ce premier aspect paradoxal et rejoignent les représentations observées à travers le nuage de mots. Toutefois, elles demeurent floues et partielles ; L’EMI sert à “comprendre le monde mais en le décortiquant” (ES33-2). Pour d’autres enseignantes, l’EMI, “c’est savoir rechercher des informations pour mieux s’éduquer, si on peut dire” (ES 973-01) ou c’est “apprendre à se servir de… apprendre aux enfants ce qu’est une information, quels sont les supports d’information, comment on fait le tri entre des informations avérées ou pas, les sources du coup les différents médias” (ES33-1). Dans la définition suivante, nous remarquons que l’EMI est définie comme comportant deux volets : “c’est deux versants, le versant comment on s’en sert – je ne sais pas…- pour rechercher, pour trouver des informations, et de l’autre côté le versant justement avoir un regard critique aussi sur tout ce qu’on trouve sur internet, sur ce qu’on peut faire, pas faire” (ES 973-2).

L’EMI : Kesako ? Une notion inconnue mais indispensable

Tout au long des entretiens, nous avons remarqué que l’EMI n’était pas une notion évidente pour les professeurs des écoles rencontrés : l’EMI semble relever du second degré. Lorsque nous leur avons présenté la thématique de l’EMI, nous avons dû expliciter quasi systématiquement le sigle. Certains (ES973-2) voient vaguement de quoi il retourne : Si, si, cela doit apparaître, alors moi je… il faudrait que je regarde plus précisément dans les programmes (Réponse à une relance à la question « E2 – Cela apparaît dans vos programmes ou tu ne vois pas du tout de correspondance ? »). Cela s’explique par la méconnaissance des recommandations institutionnelles de la part des enseignants alors qu’il existe un texte officiel sur les Orientations pour l’éducation aux médias et à l’information (EMI) Cycles 2 et 3 émanant du ministère de l’Éducation nationale (MEN 2018).

Même si cela peut sembler une évidence, nous pouvons souligner qu’il n’y a pas d’enseignant documentaliste dans le premier degré, ce qui peut expliquer le manque de sensibilisation des professeurs des écoles à l’EMI.

Cependant, nous notons un consensus de la part des enquêtés sur la nécessité absolue de l’EMI à l’école sans savoir la définir précisément : ils ne sont qu’une minorité à la réfuter (moins de 3 %). En réponse à la question « Q5 – Pensez-vous qu’aborder l’EMI soit indispensable pour les élèves ? Plusieurs réponses possibles », ils sont 80 % à dire que l’EMI forme à des pratiques d’information raisonnées, 60 % à choisir la culture générale et 40 % à déclarer que l’EMI est utile pour la continuité de la scolarité.

Enfin, en réponse à la question « Q7 – Mettez-vous en œuvre l’EMI dans votre établissement pour le cycle 3 ? », 71 % des répondants affirment déployer l’EMI en classe. Un tiers des enseignants du premier degré interrogés ne fait donc pas d’EMI alors que la quasi-majorité l’estime indispensable.

Quelles conclusions en tirer ? Les professeurs des écoles semblent faire de l’EMI sans le formaliser. Complexe et difficile à cerner pour les répondants, l’EMI est une notion encore mal connue dans le primaire, sans doute parce qu’elle est insuffisamment théorisée, et qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une réflexion didactique adaptée aux élèves de ces cycles d’enseignement ; les enseignants, de ce fait, peuvent se sentir impréparés, et surtout mal armés quand il s’agit de la mettre en œuvre même s’ils la jugent indispensable. Les problématiques temporelles et techniques entrent sûrement également en jeu.

L’EMI entre émotions et esprit critique

Il ressort de cette étude que l’EMI est une réponse à des problématiques sociales actuelles qui relèvent de la société de l’information et qui interrogent la place et le rôle des médias dans la société. Les enseignants traitent des sujets relatifs à l’EMI quand ils sentent que les apprenants en ont besoin et selon ce à quoi ils sont confrontés dans leur vie de futur citoyen. Les séances pédagogiques mises en œuvre dans ce cadre prennent en compte leurs réactions affectives et émotionnelles en rapport avec l’information. Une enseignante nous confie s’adapter à ce que vivent ses élèves : “Nous, l’information c’est plutôt l’information sur la documentation, pas tellement sur des sujets d’actualité, sauf quand ça touche l’école, quand ça touche les valeurs de la république ou des fois on la traite parce qu’ils en ont besoin et qu’on le sent » (ES 33-2). (« E4 – Comment travaillez-vous en EMI en classe de CM1-CM2 ? »)

Nous pouvons souligner la posture de médiateur des enseignants entre l’élève et l’information dans la mise en œuvre de l’EMI notamment pour aborder les médias et l’information d’actualité, dans une forme de régulation et d’explicitation en partant de leur vécu et de leurs expériences.

L’EMI moins importante que les mathématiques ?

Bien que considérée par tous comme indispensable, l’EMI est ainsi très loin d’être systématiquement mise en place dans les établissements scolaires. Les raisons invoquées sont liées à des problèmes d’ordre matériel ou temporel. Il est souvent question d’un manque d’ordinateurs, ou de connexion internet défectueuse dans la classe pour expliquer l’impossibilité de travailler en EMI. Parfois, les disciplines telles que le français ou les mathématiques prennent le pas sur l’éducation à l’information : Néanmoins, je ne réalise pas de progression EMI en tant que telle et je trouve peu le temps d’en faire (« E4 – Comment travaillez-vous en EMI en classe de CM1-CM2 ? ») nous confie une enseignante (ES62-1). Le manque de connaissances des ressources explique aussi cette situation : les formations sur le thème de l’EMI sont assez rares d’après les répondants. Une enseignante (ES973-2) regrette le manque de programme et d’organisation de l’EMI : Du tout, parce qu’on n’a pas de formation, on n’a pas d’outils non plus. On nous donne ça comme ça.

Les modalités de formation diffèrent suivant les écoles : pour 50 % des professeurs des écoles interrogés, l’approche de l’EMI est transversale, alors que 34 % l’abordent dans le cadre de projets spécifiques (« Q9 – Comment abordez-vous l’EMI ? »). L’évaluation (« Q17 – Comment évaluez-vous les élèves en EMI ? ») est, quant à elle, inexistante pour la moitié des répondants. Quand elle a lieu, il s’agit de validation de compétences prédéfinies en amont ou de réinvestissement pour d’autres activités d’apprentissage.

Nous pouvons parler d’un saupoudrage avec une adaptation pédagogique hétérogène spécifique à chaque enseignant et à chaque établissement, la priorité allant à des contenus disciplinaires considérés comme essentiels.

Une notion commune qui ne sert pas de passerelle entre l’école et le collège

Enfin, la liaison école/collège concerne très peu l’EMI et, selon les résultats du questionnaire, l’enseignant documentaliste n’est pas un partenaire « naturel » de cette liaison. 7 % des projets seulement concernent l’EMI et seuls 8 % des professeurs des écoles travaillent avec un enseignant documentaliste (« Q23 – Faites-vous des actions EMI dans le cadre de la liaison école/collège (projets en EMI intégrant le collège) ? » ; et « Q24 – Travaillez-vous en collaboration avec les enseignants du collège de secteur (pour l’EMI ou autre) ? »).

Une enseignante (ES33-2) le déplore : On a fait beaucoup de projets, ça fait des années qu’on fait des projets avec le collège mais pas vraiment sur cette thématique là, sur d’autres mais c’est vrai que ça serait peut-être à proposer. Une autre (ES62-2) souligne les contraintes bloquant le développement de partenariats : J’aimerais bien avoir des documents d’ailleurs de ta part pour mettre en œuvre l’EMI, en connaissant ta progression 6e. Maintenant, pour ce qui est du numérique, la chose serait compliquée en CM2… Je serais partante pour remettre en place ce genre de chose en EMI… mais sans ordinateur (« E6 – Pensez-vous qu’il peut exister une continuité de l’EMI entre l’école et le collège ? »).

Il nous semblait intéressant d’approfondir les missions de l’enseignant documentaliste en tant qu’enseignant et personne-ressource, et partenaire potentiel du premier degré : en effet, 90 % des enseignants sont favorables à des actions de sensibilisation ponctuelles dans leur classe dans le cadre de la liaison école/collège (« Q28 – Seriez-vous favorable à l’intervention d’un enseignant documentaliste référent en EMI pour des actions de sensibilisation ponctuelles dans votre classe dans le cadre de la liaison école-collège ? »).

Ainsi selon les enseignants enquêtés, alors que l’EMI représente une thématique transversale essentielle qui se poursuit dans le second degré, la liaison école-collège est loin d’être systématique et mériterait d’être davantage développée.

Perspectives

L’EMI apparaît bien comme un objet de paradoxes : cependant, selon nous, cela fait aussi sa spécificité et sa richesse. Les contours théoriques ébauchés, entre transversalité et citoyenneté, en passant par un essaimage optimisé, nourriront les pratiques pédagogiques.

Notre recherche dans le cadre des TraAM ne se limite pas à ce travail réflexif autour de l’EMI ; nous avons travaillé également sur les compétences en EMI au cycle 3 et avons voulu les mettre en rapport avec les apprentissages au collège. Nous avons aussi souhaité créer des ressources et des outils pour aider à l’intégration de l’EMI dans le premier degré mais aussi à la transition école/collège, que nous avons mis en ligne sur Internet et qui feront sûrement l’objet d’une publication ultérieure. Nous avons esquissé l’idée que les enseignants documentalistes pourraient devenir des personnes ressources pour les enseignants du premier degré tant pour les accompagner dans la pédagogie en EMI que pour la mise à disposition de ressources.

Afin de poursuivre notre réflexion, nous aimerions suivre le développement de l’EMI sur une année dans une ou deux classes au cycle 3 afin de pouvoir cerner les contenus abordés sur le long terme : ce sera sûrement l’objet de notre travail pour l’année 2021-2022.

Annexe 1 – Questionnaire en ligne

Q1 – Vous êtes actuellement enseignant…

Une seule réponse possible.

En CM1

En CM2

En double niveau CM1/CM2

En CM1+Secondaire (enseignant spécialisé)

En CM2+Secondaire (enseignant spécialisé)

En double niveau CM1/CM2 + Secondaire (enseignant spécialisé)

Q2 – Dans quel département (numéro de département) exercez-vous ?

Q3 – Quelle est la taille de l’école primaire dans laquelle

vous exercez ?

Une seule réponse possible.

Moins de 100 élèves

Entre 100 et 200 élèves

Entre 200 et 300 élèves

Plus de 300 élèves

Q4 – Donnez 3 mots clés relatifs selon vous à l’Éducation

aux Médias et à l’Information (EMI)

Q5 – Pensez-vous qu’aborder l’EMI soit indispensable

pour les élèves ?

Plusieurs réponses possibles.

Oui, pour la suite de la scolarité

(pour que les élèves ne soient pas perdus au collège)

Oui, pour la culture générale de l’élève

Oui, pour le développement de « bonnes pratiques d’information »

Non

Autre

Q6 – Si non, pourquoi ?

Q7 – Mettez-vous en œuvre l’EMI dans votre établissement pour le cycle 3 ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q8 – Si non, pourquoi ?

Q9 – Comment abordez-vous l’EMI ?

Plusieurs réponses possibles.

Vous abordez explicitement l’« EMI » en dehors des apprentissages disciplinaires quotidiens

Vous l’abordez de façon transversale entre les disciplines

Vous l’abordez dans le cadre de projets spécifiques

Vous ne faites rien de spécial ; c’est implicite

Autre. Précisez

Q10 – Comment vous organisez-vous dans les temps

de cours ?

Une seule réponse possible.

Vous proposez des temps dédiés « EMI » supplémentaires dans l’emploi du temps des élèves

Vous intégrez transversalement l’EMI dans l’emploi du temps des élèves, au sein des disciplines

Vous ne faites pas d’EMI

Q11 – Quelles compétences en EMI abordez-vous en classe ?

Plusieurs réponses possibles.

Rechercher, identifier et organiser l’information

Écrire, créer, publier, réaliser une production collective

Découvrir ses droits et ses responsabilités dans l’usage des médias

Découvrir et s’approprier un espace informationnel et un environnement de travail

Découvrir les médias sous leurs différentes formes

Aucune

Q12 – Dans le cadre de la mise en œuvre de l’EMI, abordez-vous de façon différenciée les médias papiers et numériques avec les élèves ?

Une seule réponse possible.

Oui, vous expliquez aux élèves la/les différence.s entre ces deux types de médias

Non, vous abordez ces deux types de médias sans vous attarder sur leur.s différence.s

Vous n’abordez que les médias papiers

Vous n’abordez que les médias numériques

Vous n’abordez ni les médias papiers, ni les médias numériques

Q13 – Avez-vous des difficultés matérielles à la mise en œuvre de l’EMI ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q14 – Si oui, lesquelles ?

Q15 – Avez-vous des difficultés personnelles ou organisationnelles à la mise en œuvre de l’EMI (manque

de temps et/ou de compétences) ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q16 – Si oui, lesquelles ?

Q17 – Comment évaluez-vous les élèves en EMI ?

Une seule réponse possible.

Aucune évaluation

Validation de compétences prédéfinies en amont

Réinvestissement pour d’autres activités

Autre. Précisez

Q18 – Avez-vous déjà entendu parler de PIX ?

Une seule réponse possible.

Oui, vous savez précisément de quoi il s’agit

Oui, vous connaissez le sigle mais vous auriez des difficultés à expliquer ce que c’est en détails

Non

Q19 – Avez-vous discuté avec les élèves de la certification numérique qu’ils passeront au cycle 4 ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q20 – Cliquez ci-dessous sur les repères que vous seriez susceptible d’aborder avec vos élèves ou que vous abordez déjà avec les élèves

Plusieurs réponses possibles.

Mener une recherche simple

Mettre en relation des informations

Sauvegarder des fichiers

Publier des contenus en ligne

Signaler des contenus en ligne

Protéger sa vie privée

Utiliser un outil d’écriture collaborative

Créer un traitement de texte simple

Mettre en page simplement le contenu d’un traitement

de texte

Numériser une image ou un son

Réaliser du codage simple

Savoir ce qu’est une donnée à caractère personnel

Comprendre qu’une utilisation non réfléchie du numérique peut avoir un impact sur sa santé

Savoir de quoi est composé matériellement un espace

de travail informatique (exemple : souris, clavier)

Savoir se connecter à un ENT

Aucun

Q21 – Faites-vous des actions pour la liaison école/collège

(en-dehors de l’EMI) ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q22 – Si oui, lesquelles ?

Q23 – Faites-vous des actions EMI dans le cadre de la liaison école/collège (projets en EMI intégrant le collège) ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q24 – Travaillez-vous en collaboration avec les enseignants

du collège de secteur (pour l’EMI ou autre) ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q25 – Travaillez-vous en collaboration avec l’enseignant-documentaliste du collège de secteur (pour l’EMI ou autre) ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q26 – Avez-vous bénéficié d’une sensibilisation à l’EMI (formation) ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q27 – Quels supports utilisez-vous pour mettre en œuvre l’EMI (personnels, institutionnels) ?

Q28 – Seriez-vous favorable à l’intervention d’un enseignant documentaliste référent en EMI pour des actions de sensibilisation ponctuelles dans votre classe dans le cadre

de la liaison école-collège ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Q29 – Seriez-vous favorable à l’intervention d’un professionnel de l’EMI autre qu’un enseignant documentaliste pour des actions de sensibilisation ponctuelles dans votre classe dans

le cadre de la liaison école-collège ?

Une seule réponse possible.

Oui Non

Annexe 2 – Grille d’entretien

E1 – Trois mots-clés qui se rapportent à l’EMI

E2 – Quelle définition donnez-vous à l’EMI ?

E3 – Considérez-vous l’EMI comme indispensable au cycle 3 ? Expliquez

E4 – Comment travaillez-vous en EMI en classe de CM1-CM2 ?

E5 – Quelles compétences en EMI attendez-vous des élèves ?

E6 – Pensez-vous qu’il peut exister une continuité de l’EMI entre l’école et le collège ?

E7 – Comment envisagez-vous la continuité de l’EMI entre l’école et le collège ?

E8 – Quelle(s) compétence(s) EMI vous semble(nt) indispensable(s) mais s’avèrent dans les faits difficiles

à mettre en œuvre dans votre établissement ?

E9 – Quelles seraient selon vous les limites potentielles

à la mise en œuvre de l’EMI dans votre école ?

E10 – Quelles seraient selon vous les facteurs favorisant

la mise en œuvre de l’EMI dans votre école ?

E11 – Quels intervenants pensez-vous pouvoir contacter pour des interventions EMI dans votre établissement ? En dehors de votre établissement ?

E12 – À quel(s) type(s) d’intervenant(s) aimeriez-vous pouvoir faire appel ?

E13 – À quelle(s) ressource(s) numérique(s) avez-vous accès dans votre établissement ?

E14 – Quelle(s) ressource(s) numérique(s) supplémentaire(s) serai(en)t selon vous utiles pour la mise en œuvre de l’EMI dans votre établissement ?

Emi et valeurs républicaines : quelles articulations ?

Emi et valeurs républicaines : quelles articulations ?