Marie Curie, l’arbre qui cache la forêt

La visibilité des femmes scientifiques ne peut bien évidemment se faire sans évoquer Marie Curie. Véritable égérie des sciences, seule femme ayant remporté deux prix Nobel, elle concentre la presque totalité de l’attention portée aux femmes scientifiques. Ainsi, une grande partie de la production littéraire abordant cette thématique est consacrée à Marie Curie, et si cette abondance traduit le rôle majeur qu’elle a pu avoir dans le milieu de la physique-chimie, c’est aussi l’arbre qui cache la forêt que composent toutes les autres femmes scientifiques qui méritent d’être reconnues.

Parmi ces œuvres, nous pouvons citer quelques titres issus de la littérature pour la jeunesse et pour adolescents. Cette branche éditoriale propose souvent, quand il s’agit de parler de personnages célèbres, des biographies romancées à biais pédagogiques. Concernant Marie Curie, la collection «Les romans-doc» des éditions Bayard propose un ouvrage intitulé L’incroyable destin de Marie Curie, qui découvrit la radioactivité, écrit par Pascale Hédelin, un texte qui s’intéresse autant au parcours de la scientifique qu’à sa personnalité à part. De même, récemment, Belin Jeunesse publie dans sa collection «Des vies extraordinaires» Le Journal de Marie Curie. Écrit à la première personne par l’historienne Gertude Dordor, ce roman s’attache à introduire une certaine intimité avec son lectorat, notamment par l’usage de nombreuses anecdotes, pour décrire la vie et les découvertes de Marie Curie.

Parmi ces œuvres, nous pouvons citer quelques titres issus de la littérature pour la jeunesse et pour adolescents. Cette branche éditoriale propose souvent, quand il s’agit de parler de personnages célèbres, des biographies romancées à biais pédagogiques. Concernant Marie Curie, la collection «Les romans-doc» des éditions Bayard propose un ouvrage intitulé L’incroyable destin de Marie Curie, qui découvrit la radioactivité, écrit par Pascale Hédelin, un texte qui s’intéresse autant au parcours de la scientifique qu’à sa personnalité à part. De même, récemment, Belin Jeunesse publie dans sa collection «Des vies extraordinaires» Le Journal de Marie Curie. Écrit à la première personne par l’historienne Gertude Dordor, ce roman s’attache à introduire une certaine intimité avec son lectorat, notamment par l’usage de nombreuses anecdotes, pour décrire la vie et les découvertes de Marie Curie.

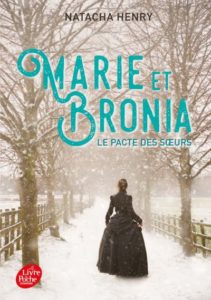

De son côté, le roman de Natacha Henry, Marie et Bronia : le pacte des sœurs, prend un angle plus original en axant sa narration sur la jeunesse de Marie Curie, lorsqu’elle était encore Marie Sklodowska. L’autrice nous emmène ici dans la Pologne de la fin du XIXe siècle, encore occupée par la Russie, et où les femmes, qui plus est pauvres, n’ont pas la possibilité de faire des études. Pourtant, Marie et sa sœur Bronia, à force de détermination, malgré la mort de leur mère et les difficultés de leur famille, vont parvenir à aller à l’université, la première pour étudier la chimie, avec le destin que nous lui connaissons ensuite, et la seconde pour étudier la médecine.

Par ailleurs, la figure de Marie Curie est très présente dans la bande dessinée documentaire. Marie Curie, la scientifique aux deux prix Nobel de Ceka et Yigaël, Marie Curie de Laura Berg et Stéphane Soularue, Marie Curie d’Alice Milani et Marie Curie, la fée du radium de Chantal Montellier et Renaud Huynh, avec des styles graphiques très différents, proposent toutes des récits biographiques, plus ou moins détaillés, mais axés tant sur les sciences que sur la vie privée de la scientifique polonaise.

Ces autres grands noms à connaitre

Cette abondance d’œuvres littéraires consacrées à une seule scientifique ne doit pas faire oublier d’autres figures féminines incontournables, mais souvent oubliées des sciences, et que certains auteurs se sont attachés à mettre sur le devant de la scène.

Dans les collections destinées aux adolescents, deux titres récents illustrent cette nouvelle volonté de mettre en avant des scientifiques méconnues et de les faire connaitre aux jeunes. D’abord Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques de Sylvie Dodeller, paru chez l’École des Loisirs, s’intéresse à cette mathématicienne pionnière du XIXe siècle qui, comme nombre de femmes scientifiques, dut se faire passer pour un homme pour que son travail soit reconnu. Ce roman biographique très documenté est également l’occasion de relater la naissance de l’école Polytechnique, qui a bien sûr été longtemps interdite aux femmes. Par ailleurs, Combien de pas jusqu’à la lune, de Carole Trébor, chez Albin Michel, s’intéresse à Katherine Johnson, l’une des femmes noires qui, dans des États-Unis en pleine ségrégation, parvient à devenir ingénieure aérospatiale à la NASA, univers foncièrement masculin, jusqu’à jouer un rôle fondamental dans la mission qui permit aux américains de marcher sur la lune.

Ce roman jeunesse relate ce pan de l’histoire de la conquête spatiale à travers la trajectoire d’une seule scientifique, mais nous pouvons noter que cette même histoire est racontée par Margot Lee Shetterly, dans Les Figures de l’ombre, dont le film est sorti en 2017, à travers le destin des quatre scientifiques noires qui ont intégré la NASA à cette époque. Ce récit nous présente le parcours de Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson et Christine Darden pour parvenir à leurs postes, et notamment toutes les difficultés liées à leur statut de femmes noires dans un milieu masculin et blanc.

Tracy Chevalier, grande autrice de roman historique, s’intéresse dans Prodigieuses créatures à Mary Anning, paléontologue britannique. Issue d’un milieu modeste, on découvre dans cette œuvre de quelle manière elle s’est initiée seule à sa science et comment la découverte d’un squelette d’ichtyosaure a fait d’elle une personnalité incontournable de la communauté scientifique. Tracy Chevalier rend également hommage ici à Elizabeth Philpot, autre paléontologue amatrice ayant travaillé et partagé une longue amitié avec Mary Anning.

De son côté, l’autrice Marie Benedict se distingue en proposant un roman axé sur le destin de Mlileva Marić, plus connue sous le nom de Madame Einstein. Si son mari est sans doute aujourd’hui le physicien le plus connu au monde, l’autrice rappelle ici que Mileva Einstein était elle aussi une scientifique, née sans doute au mauvais moment. En effet, le roman montre bien qu’elle débute ses études de mathématiques et de physique, à l’instar d’autres scientifiques oubliées, à une époque où elles étaient réservées aux garçons. Par ailleurs, la question de sa contribution aux découvertes d’Albert Einstein, toujours irrésolue actuellement, fait l’objet ici de fortes spéculations.

De son côté, Barbara Kinsolver avec son roman Des vies à découvert, s’intéresse à Mary Treat, entomologiste et botaniste proche de Charles Darwin. Si elle fut reconnue à son époque pour ses travaux en entomologie et en botanique, elle est aujourd’hui tombée dans l’oubli.

reconnue à son époque pour ses travaux en entomologie et en botanique, elle est aujourd’hui tombée dans l’oubli.

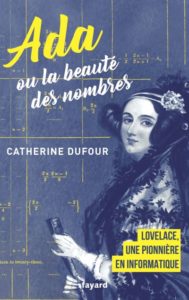

Ada Lovelace, mathématicienne à l’origine de l’informatique (même si l’ordinateur n’a pas été inventé de son vivant) est au centre de Ada ou la beauté des nombres. Dans un récit biographique impertinent et passionnant, Catherine Dufour décrit le parcours de celle qui, bien qu’elle créât le principe de programmation qui permit au numérique d’exister, ne reçut jamais la reconnaissance qu’aurait dû lui valoir sa découverte.

Comme tous ces romans et biographies, certains ouvrages à vocation documentaire s’attachent à mettre en exergue des personnalités scientifiques féminines majeures. Notons par exemple Les Découvreuses. 20 destins de femmes pour la science, de Marie Moinard et Christelle Pecout, qui permet de découvrir des scientifiques incontournables ayant évolué dans le monde entier dans des domaines aussi variés que l’aérospatial, la biologie, la physique-chimie, l’informatique, etc. De même, la bande dessinée Les Culottées de Pénélope Bagieu dresse les portraits de figures féminines ayant marqué l’histoire et notamment l’histoire scientifique.

Des fictions pour se reconnaitre

Découvrir les sciences à travers la littérature, ce n’est pas toujours apprendre à connaitre les grandes scientifiques, mais c’est aussi pouvoir s’identifier à des personnages fictifs.

Ainsi, la littérature pour adolescents propose un certain nombre de jeunes héroïnes passionnées de sciences dans lesquelles de jeunes lectrices pourront se reconnaitre. Du côté des romans historiques, nous pouvons citer le roman Calpurnia, de Jacqueline Kelly, prix Sorcières, qui raconte l’histoire d’une jeune fille de 11 ans passionnée de naturalisme et vivant à la fin du XIXe siècle. Tout en étudiant le comportement des animaux, elle doit également faire face aux contraintes imposées à son genre dans une société qui estime que les filles doivent apprendre les pratiques domestiques et non les sciences. Ce livre a été adapté en bande dessinée par Daphné Collignon.

Plus tôt encore, au XVIIIe siècle, mais confrontée aux mêmes préjugés, l’héroïne des Aventures d’une lady rebelle de Mackenzi Lee, Felicity, s’enthousiasme pour la médecine qu’elle aimerait pouvoir étudier. Ce but, et tous les obstacles (masculins) qui vont lui barrer le chemin, vont la mener à affronter de véritables aventures autour du monde.

Si ces deux protagonistes viennent des siècles passés, la littérature nous démontre que vivre à notre époque n’empêche pas forcément les jeunes filles et les femmes d’affronter les mêmes préjugés. Par exemple, L’Effet Matilda d’Ellie Irving présente deux nouveaux personnages féminins lésés dans la reconnaissance de leur travail scientifique. Mathilda, d’abord, collégienne inventrice qui perd injustement un concours de sciences face à un concurrent masculin, et sa grand-mère, ensuite, astrophysicienne qui se voit retirer le crédit de sa découverte au profit d’un autre chercheur qui s’apprête grâce à cela à remporter un prix Nobel.

Toutefois, la littérature ne sert pas uniquement à dénoncer les injustices. On notera le roman d’aventure Miss Einstein de James Patterson et Chris Grabenstein, qui met en scène une adolescente de 12 ans déjà à l’université, que des organisations secrètes essaient de récupérer pour pouvoir bénéficier de son génie. Par ailleurs, la série Geek Girls de Stacia Deutsch s’intéresse à un groupe d’amies férues d’informatique qui vont devoir résoudre des énigmes grâce à leur talent numérique. Ces romans sont d’ailleurs particulièrement appréciables du fait de la diversité des personnages.

Conclusion

On constate donc que ces dernières années, la littérature, et notamment la littérature jeunesse, prend à cœur de participer à la lutte contre l’effacement de la contribution des femmes aux plus grandes découvertes scientifiques en proposant d’intéressants personnages féminins évoluant dans divers domaines. C’est également une manière d’encourager les filles à s’engager dans ces disciplines encore trop souvent considérées comme masculines.

Pour compléter cette démarche, la Cité des sciences met à disposition gratuitement un jeu diffusé sous licence libre intitulé Femmes scientifiques et techniciennes à travers les époques1. Ce timeline permet de (re)découvrir des personnalités féminines mondiales des sciences et de mettre en avant leurs travaux, qui n’ont pas toujours été reconnus de leur vivant.