Mais il en faut plus à notre héros qui en a vu bien d’autres. Le bureau est proche, non loin de la vitrine qui contient une authentique momie de la période postmoderne : une vieille maître de conférences de l’ère pré-numérique. Elle s’est asséchée peu à peu et a été momifiée puis entourée de bandelettes faites dans une vieille classification décimale universelle. Une injure à Paul Otlet, d’autant que lamomie demeure stoïque avec de vieilles pantoufles au pied, un peu comme si elle était demeurée finalement en train de professer les mêmes choses dans la même université pendant plus de 30 ans. L’archéologue ne se risque pas à ouvrir la vitrine, tant il est probable que du poison s’y trouve encore. Le bureau l’intéresse davantage. Il apparaît un peu bancal, comme suspendu dans un vide prêt à l’engloutir. Qui sait quelles sont les pensées néfastes qui ont pu y être développées, les infâmes complots qui ont pu y être ourdis ? À pas feutrés, il s’approche du bureau. Mais sa marche est à nouveau arrêtée, son fédora s’est pris dans les toiles d’araignée. D’un geste sûr, il se ressaisit de son chapeau, l’époussette, et le remet sur sa tête. Le moment ne permet pas d’envisager d’être tête nue si près du but. Le plancher craque à nouveau faisant émerger l’ouvrage qui sert de cale au bureau. Le titre est devenu illisible, tout juste perçoit-on le nom de l’auteur Cl…e P… Un funeste dessein pour cet ouvrage qui est devenu une ruine. Mais il est probable qu’il n’a jamais été autre chose.

Il a bien sûr l’intelligence de ne pas tenter de s’asseoir sur le fauteuil immonde tout droit sorti de ces learning centres désaffectés dans lesquels on aime tourner des séries peuplées de morts-vivants. Il n’y a rien de très intéressant sur le bureau, juste quelques décorations que les faquins aiment arborer pour se croire importants et autres récompenses qu’on s’offrait entre inféodés de la même espèce. Il reste le tiroir. Pas question de l’ouvrir sans gants, un document jauni sur lequel est inscrit Pacifi, lui rappelle qu’il faut continuer à ne pas s’y fier. Par précaution, l’archéologue s’empare d’une règle fine placée au-dessus d’un précis de trigonométrie. Il tente d’introduire la règle pour faire levier, le tiroir résiste. Il est probablement fermé à clef, mais nulle clé ne semble proche. Inutile de faire dans le détail, seul le contenu du tiroir l’intéresse. Il force encore un peu et les craquements l’encouragent à poursuivre. La serrure finit par céder au bout de quelques minutes sous le regard réprobateur de la momie. Le secret n’est plus très loin. Il ne lui faut que quelques instants pour se saisir de l’objet de toutes les convoitises : un vieux disque dur qui contient tous les secrets et les explications quant aux tentatives de destruction de la documentation fomentées par les sectateurs du Cénacle du Culte Concentrique.

L’archéologue brandit l’objet dans un geste de triomphe. Il vient une nouvelle fois de réussir une aventure complexe contre des ennemis coriaces.

Généralement, l’auteur de fictions ou le réalisateur va s’en tenir à cet instant suprême. Pourtant, pour l’analyse tout se joue après. En effet, il est probable qu’il sera impossible de récupérer les données du disque dur. Outre le fait que le disque dur risque de s’être fortement dégradé au fil du temps et qu’une bonne partie des fichiers a de fortes chances d’être devenue illisible du fait d’une perte d’intégrité informatique, il s’avère souvent impossible de lire le format des fichiers s’ils sont tous propriétaires et encodés dans un langage aujourd’hui disparu.

Par souci de conservation, on peut tenter de sauvegarder sur de nouveaux supports les données impossibles à déchiffrer, en espérant qu’un jour des chercheurs parviennent à décrypter les textes de l’abominable complot (ce qui arrive parfois, voir encadré sur Le phonautographe). Il serait souhaitable de retrouver une machine de l’époque avec les logiciels utilisés, mais elles risquent d’être toutes hors service depuis longtemps. Si on repense à notre héros, il surmontera sa déception. Il sait que certaines choses doivent être parfois ignorées et que l’oubli est souvent le meilleur cimetière pour l’infamie. Et puis le meilleur dans la quête, c’est souvent la quête elle-même et non pas l’hypothétique résultat.

Cette petite histoire nous montre que la conservation des données et la préservation des médias ne sont pas choses simples. C’est une des questions que pose l’archéologie des médias (voir encadré) qui va cependant bien au-delà de l’archivage des données. En effet, cette discipline scientifique qui émerge depuis quelques années cherche à mieux saisir les évolutions médiatiques et techniques, dont le renouvellement interroge les conditions de conservation des dispositifs, des données, mais également des usages et des pratiques engendrées. La forte succession des objets techniques et médiatiques requiert une mémorisation complexe qui permet de mieux saisir les processus d’innovation technique, notamment en ouvrant les possibilités de rétro-ingénierie, mais aussi en facilitant l’étude de la généalogie des objets techniques. S’intéressant aux objets parfois disparus ou se maintenant à la marge, voire retransformés sous d’autres formes, l’archéologie des médias va particulièrement s’intéresser aux médias zombies. Chaque année, ce sont des milliers d’objets qui vont au rebut du fait d’une obsolescence programmée ou d’un besoin de renouvellement imposé par des logiques marketing qui vous proposent toujours de meilleures fonctionnalités afin de délaisser l’ancien pour le nouveau, dans un cycle incessamment répété et qu’on place abusivement sous le vocable de l’innovation. Les artefacts de la culture numérique témoignent d’une matérialité dont on mesure parfois davantage le poids quand ils sont rassemblés en masse dans une décharge qui figure l’accumulation du temps et les sommes englouties dans des produits finalement peu viables à long terme. Alors que les discours cherchent à s’emparer de l’imaginaire technologique pour mieux faire oublier la matérialité lourde des réseaux : circuits imprimés, écrans tactiles, plastiques encombrent notre planète de moments vécus et de productions réalisées via ces intermédiaires techniques.

Ce sont ainsi de nombreux dispositifs médiatiques à la vie éphémère auxquels s’intéresse l’archéologie des médias, qui cherche à s’emparer des médias morts pour mieux les ramener à la vie dans une démarche scientifique mâtinée d’une recherche esthétique et artistique. En effet, il s’agit parfois de reprendre du matériel ancien pour le transformer et agir ainsi comme une remémoration par la revitalisation d’outils qu’on a cru disparus et dont on s’est parfois trop vite lassé. Des travaux sont ainsi menés entre recherche et création artistique, comme nous le montrent Jussi Parikka et Garnet Hertz qui s’intéressent particulièrement aux médias zombies : « Le media zombie désigne un media qui n’est pas seulement hors d’usage, mais ressuscité pour des nouvelles utilisations, contextes et adaptations »1.

On ne s’étonnera pas non plus de trouver des proximités avec l’esthétique steampunk2 qui envisage des évolutions techniques inattendues se concrétisant de façon plus précoce. Dans le cas présent, on s’emparera d’anciens objets pour leur conférer des possibilités renouvelées. Un vieux téléphone pourra être customisé, un vieil ordinateur sera remis à jour avec un mini-ordinateur type arduino ou raspberry-pi, ce qui suppose des compétences type DIY (do it yourself) pour donner cours à son imagination. Certains iront même jusqu’à faire marcher un vieux minitel avec un nouveau système d’exploitation. Il sera néanmoins impossible aux nostalgiques de l’époque de recréer le « 3615 Ulla » ou le « 3615 Géraldine », dont on oublie trop souvent qu’ils furent des mannes pour des acteurs de l’industrie des médias comme Xavier Niel (il faut lire La Théorie de l’information d’Aurélien Bellanger).

La démarche permet de mieux prendre conscience de l’obsolescence des objets, qu’elle soit programmée ou non, afin d’envisager un recyclage plus efficace de cette matérialité à terme. La stratégie est alors de peupler nos espaces de vie des médias morts-vivants pour mieux nous apprendre à vivre avec. Le rôle des artistes-archéologues devient primordial dans ce cadre.

À vous d’imaginer ce que vous auriez pu faire du disque dur de notre archéologue en mode Indiana Jones du début de notre histoire. Il s’agit de songer aux nouvelles existences de nos objets numériques ainsi transformés.

Quel apport pédagogique ?

Le concept d’archéologie des médias permet de replacer la question de la généalogie des médias et de leur évolution au niveau de la formation, et ce d’autant que la perception d’un média numérique unique rend complexe parfois la perception des différentes histoires de la radio, de la télévision, du cinéma et du Web, mais aussi de tous ces dispositifs désormais disparus. Cette démonstration permet une meilleure prise de conscience des modes et ne peut qu’interroger sur l’impression d’innovation incessante.

À l’instar d’une démarche qui avait été faite par des Québécois, il y a quelques années, et qui avait montré d’anciens dispositifs à des enfants de 5 ans, il peut être opportun d’organiser une expédition dans le genre. Après le voyage en translittératie, quoi de mieux que de lancer vos élèves dans une quête à la Indiana Jones, un voyage en translittératie no 2 !

Indiana Doc et les médias zombies !

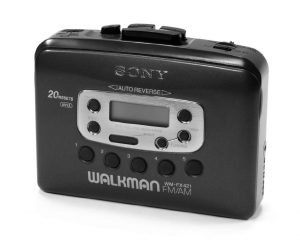

Vous avez réuni au préalable tout un tas de supports aujourd’hui dépassés et peu usités avec si possible leur support de lecture. Vous êtes déjà en train de regretter d’avoir fait le vide dans la réserve du CDI ? En effet, il vous faut des disquettes de différents formats, des cassettes magnétiques (souvenez-vous des T07), des cassettes audio avec un enregistreur et un crayon à papier. Effectivement, les jeunes générations n’ont aucune conscience du lien qui existe entre les deux… Cela ferait une bonne question à poser. Et non, la disquette n’est pas l’impression 3D de l’icône qui symbolise la sauvegarde. Car oui, il y a de l’histoire dans les interfaces, tout comme le traitement de texte a incorporé l’histoire des typographies issues du monde de l’imprimé.

Vous pouvez préparer une sorte de rallye, où l’élève devra deviner quels sont les objets et à quoi ils servaient (en préparant si besoin une sorte de QCM), mais surtout en incitant à manipuler (sans trop dégrader ces vestiges du passé). Il vous faudra dénicher des lecteurs de k7 audio encore fonctionnels, voire ces vieux magnétophones qui ont usé des bandes-son de cours de langue.

Si vous disposez d’un de ces vieux jeux électroniques fonctionnant à l’énergie solaire, vous pourrez montrer l’exemple d’un dispositif qui fonctionne encore 30 ans après ! Tous les médias ne sont pas zombies, certains sont carrément des survivants !

Allez faire un tour sur l’INA qui regorge de vidéos présentant les inventions et innovations des décennies précédentes. On y retrouve les premières sorties du minitel, du téléphone bebop, des évolutions téléphoniques, des premiers reportages sur Internet, etc. Une mine pour faire double coup : en montrant la manière dont on s’imaginait les techniques et aussi montrer la teneur d’un reportage télé il y a 10, 20, 30 ou 40 ans plus tôt, voire plus.

Il est aussi possible de travailler sur des illustrations et des textes qui imaginaient le monde au XXe siècle. Un site incontournable fait un gros travail en ce sens : archeosf3, dont il est possible de trouver un certain nombre de publications et de rééditions de travaux oubliés sur Publienet, qui a ouvert une collection dédiée « archéosf 4.

Impossible également de faire l’impasse sur le Web. InternetArchive5 regorge de captures d’écran et de captation de sites web notamment des premiers âges du Web ! L’occasion d’expliquer et de montrer les évolutions. Il faudra néanmoins espérer que le site de votre établissement ne soit pas resté dans son état originel de la préhistoire du Web… On espérera également que le professeur documentaliste n’est pas resté coincé en 1984, sans quoi vous pouvez tenter de privilégier la piste de Retour vers le futur. Un vieux doc qui ressemble au doc, voilà de quoi faire revenir Marty McFly, nom de Zeus !

Quoi qu’il en soit, il apparaît opportun de mieux intégrer à l’évaluation de l’information la question des supports et de la matérialité. Des problématiques bien souvent mieux abordées par l’archivistique que par la documentation. Pourtant, l’évaluation commence bien souvent par une capacité à analyser justement les supports et dispositifs techniques qui ne sont jamais neutres. Cette rematérialisation pédagogique permet de mieux appréhender tout le sens des humanités digitales qui requiert l’apprentissage par la mobilisation de tous les sens.

L’Archéologie des médias

L’archéologie des médias est une discipline scientifique qui commence à gagner en maturité et qui est issue de plusieurs influences abordant la critique des médias. En premier lieu, il y a les travaux de Michel Foucault et notamment son ouvrage L’ Archéologie des savoirs, mais aussi les théories des médias dans la lignée des travaux de Marshall McLuhan. Plus encore ce sont toutes les écoles critiques des médias et notamment de leur influence dans la société qui participent aux fondements théoriques d’un courant qui a véritablement émergé dans les années 80 en Allemagne et en Scandinavie. L’archéologie des médias cherche donc à reprendre l’étude des dispositifs qui ont d’abord préexisté avant le développement et le triomphe des médias de masse afin de mieux en percevoir leur genèse.

Jussi Parikka, un des auteurs emblématiques actuels du courant, définit l’archéologie des médias de la manière suivante : « L’archéologie des médias se présente comme une manière de réfléchir aux nouvelles cultures médiatiques en profitant des intuitions tirées des nouveaux médias du passé, souvent en mettant l’accent sur les appareillages, les pratiques et les inventions oubliées, bizarres, improbables ou surprenantes. […] L’archéologie des médias considère les cultures médiatiques comme sédimentées en différentes couches, selon des plis du temps et de la matérialité au sein desquels le passé peut soudain être redécouvert d’une façon nouvelle, alors même que les nouvelles technologies deviennent obsolètes à un rythme de plus en plus rapide. »6

L’essentiel des travaux est en langue anglaise avec les travaux de Parikka et Huhtamo7 notamment, mais aussi en allemand, voire dans des langues scandinaves. Toutefois, l’expression commence à se développer en France. Il apparaît opportun de travailler de façon à ce que des opérations pédagogiques puissent se faire. Il me semble que les professeurs documentalistes ont pas mal de perspectives innovantes à creuser…

La Leçon du Phonautographe

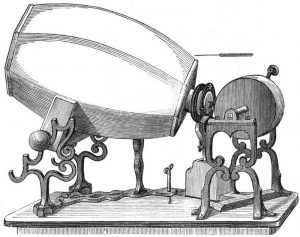

Le plus vieil enregistrement de la voix humaine date de 1860 soit 17 ans avant le phonographe de Thomas Edison. Encore fallait-il pouvoir le lire !

L’enregistrement est resté muet pendant des années jusqu’à ce qu’en 2008 des chercheurs américains (Earl Cornell et Carl Haber, du Lawrence Berkeley National Laboratory) dans le cadre du projet soutenu par l’association firstsounds8 parviennent à restituer le son enregistré à l’époque. Le son est de qualité médiocre, mais on peut reconnaître Au clair de la lune, chanté par une cantatrice (à moins que ce ne soit la voix de l’inventeur du dispositif lui-même ?).

On doit cet enregistrement au Français Édouard-Léon Scott de Martinville (1817-1879) qui souhaitait enregistrer la voix humaine pour les générations futures : « Pourra-t-on conserver à la génération future quelques traits de la diction d’un de ces acteurs éminents, de ces grands artistes qui meurent sans laisser après eux la plus faible trace de leur génie ? »

Il mit alors au point en 1857 un appareil qu’il nomma « phonautographe », tel que le montre le dépôt de brevet qu’il a effectué. L’appareil parvenait à enregistrer les sons (les phonautographies) mais ne pouvait hélas les reproduire. Il sera construit par la société Koenig qui le mettra à son catalogue dans le but d’intéresser la recherche. Wikipédia nous dit que « le dispositif se compose d’un pavillon relié à un diaphragme qui recueille les vibrations acoustiques, celles-ci étant transmises à un stylet qui les grave sur une feuille de papier enduite de noir de fumée enroulée autour d’un cylindre tournant. » É.-L. Scott de Martinville finira par tomber dans l’oubli suite à l’invention d’Edison ; il cherchera néanmoins à ce que son nom et son travail ne soient pas oubliés dans cette histoire. Au final, c’est plus d’une centaine d’années plus tard qu’il redeviendra digne d’intérêt. Il est possible d’écouter ce son en ligne et de le télécharger9. Une belle leçon d’histoire à faire partager à vos élèves10.