Les questions récurrentes concernant la régulation et la modération des propos tenus sur les réseaux de communication et notamment les réseaux sociaux numériques connaissent des réponses parfois contradictoires. Depuis qu’ils connaissent une audience importante, il a été reproché aux réseaux sociaux d’être laxistes et les États tentent régulièrement de les contraindre à assurer une modération efficace. La suspension des comptes Twitter et Facebook de Donald Trump a relancé la polémique : s’agissait-il de censure de la part des réseaux sociaux, les GAFAM se sont-ils octroyés des droits dépassant le cadre démocratique ? Une régulation des contenus est-elle nécessaire ?

Quelques mois avant, en France, dans le cadre de la discussion de la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (dite « loi Avia »), la question de la modération par les plateformes s’est posée, mais les réponses de la version initiale de la loi ont largement été censurées par le Conseil constitutionnel.

La liberté de parole doit-elle être totale sur les réseaux qu’ils soient de (télé)communication ou sociaux ou bien doit-elle être régulée ?

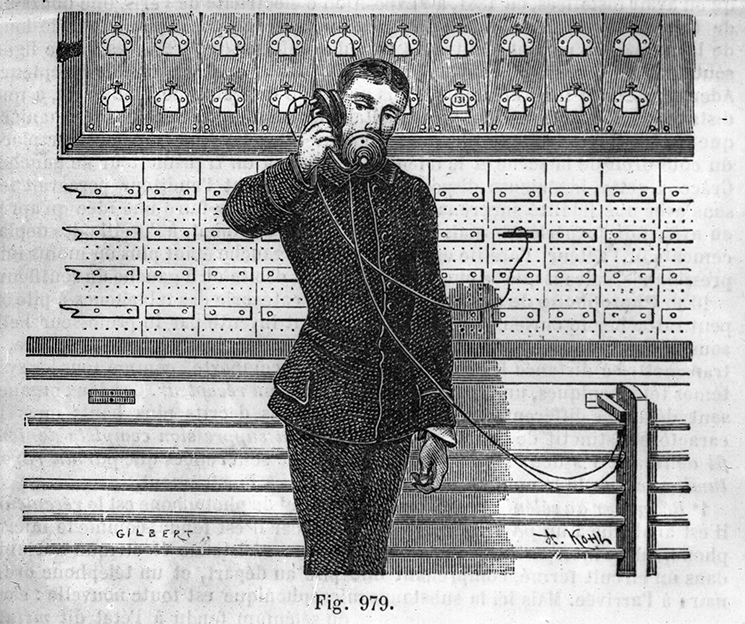

Ce débat n’est pas nouveau comme en témoigne le texte « Le téléphone et la morale » paru anonymement en 1883 dans la revue Lyon médical et repris dans plusieurs périodiques dans les mois qui suivent.

En effet, quelques années seulement après l’invention du téléphone, la question de la régulation du contenu s’est posée quand une compagnie téléphonique a souhaité suspendre l’accès d’un abonné au réseau téléphonique en raison de l’emploi « dans sa conversation, [d’] un langage trop fleuri d’épithètes malsonnantes et de jurons plus ou moins grossiers » (Anonyme, 1883).

L’un des premiers exemples de modération de propos en ligne… téléphonique.

À l’époque les lignes téléphoniques pouvaient être partagées entre plusieurs abonnés1 . Le réseau n’était pas donc totalement privé. Évidemment, cela ne garantissait nullement l’intimité des conversations. Le procédé créait ainsi des réseaux sociaux téléphoniques qui n’étaient pas forcément désirés.

Plusieurs juristes de l’époque s’interrogent sur la légalité d’une telle suspension. En 1884, Georges Vidal, professeur agrégé de droit à la faculté de Toulouse, discute dans « Le téléphone du point de vue juridique » (Vidal, 1884-85) du statut légal et réglementaire de l’usage du téléphone par l’abonné :

« Il y a abus de la part de l’abonné lorsqu’il […] s’en sert soit pour causer un préjudice à autrui, par exemple en communiquant une fausse nouvelle, en causant une émotion à des tiers, soit pour commettre un délit ou un acte immoral, par exemple en diffamant, injuriant, tenant des propos grossiers et immoraux, organisant un complot, excitant des mouvements révolutionnaires, facilitant la fuite, le recel d’un criminel ou de choses volées2 » (Vidal, 1884-85, p. 308).

Le caractère public-privé des réseaux sociaux numériques pose les mêmes questions depuis son apparition comme le rappelle Dominique Cardon : « Les nouvelles formes de communication qui se développent sur Facebook ont projeté sur la scène publique des énonciations que nous avions l’habitude de considérer comme privées » (Cardon, 2012, p. 50).

« Signaler », « avertir », « suspendre » et Conditions générales d’Utilisation (« CGU ») en 1883

Dans le cas de 1883, la régulation prend plusieurs formes. Elle a lieu en premier au niveau des individus. L’usager du téléphone est d’abord signalé par les autres usagers et les employées de la compagnie téléphonique [Bouton « signaler »]. Ensuite, la compagnie prend contact avec l’abonné, afin de lui rappeler les règles de politesse [« Avertissement »]. Enfin, elle le suspend [« Compte suspendu »]. À un second niveau, le cas particulier a un impact général sur le réseau : un règlement est édicté à destination de l’ensemble des abonnés, afin de prévenir d’autres comportements du même type [« CGU »]. Enfin, la régulation est confirmée au niveau judiciaire : après saisie de la justice par l’abonné suspendu, un tribunal confirme la sanction [recours judiciaire].

Aujourd’hui, les conditions générales d’utilisation des plateformes donnent le cadre de l’usage. Leur acceptation (obligatoire) par l’usager expose à une sanction de la part de la plateforme en cas d’infraction à des CGU. Les recours judiciaires contre les réseaux sociaux restent rares.

Utiliser les discours relevant de la médiarchéologie avec des élèves

À l’heure des réseaux sociaux, il peut être intéressant de travailler avec les élèves sur des textes comme « Le téléphone et la morale » pour montrer que dès le moment où l’usage de la communication par un réseau se répand — hier la communication à distance avec le téléphone, aujourd’hui celle avec les réseaux sociaux sur Internet — des questions légales et éthiques se posent.

Plus près de nous, avec la démocratisation d’Internet et du Web, à l’époque des forums et des listes de discussion, des réponses à ces problématiques ont été proposées. En octobre 1995, Sally Hambridge publie les « Netiquette Guidelines » (Hambridge, 1995), afin de définir des règles pour qu’Internet — et le Web — soit un espace régulé par un contrat social entre les usagers. Sally Hambridge conseillait ainsi : « En général, les règles de courtoisie habituelle dans les rapports entre les gens devraient être de mise en toute circonstance et sur l’Internet, c’est doublement important là où, par exemple, l’expression corporelle et le ton de la voix doivent être déduits » (Hambridge, 1995) et « Vous n’enverrez pas de messages haineux (on les appelle des «flammes») même si on vous provoque. D’autre part, vous ne serez pas surpris de vous faire incendier et il est prudent de ne pas répondre aux flammes ».

Cette nétiquette est fort proche de la conclusion de l’article « Le téléphone et la morale » affirmant qu’« un instrument de civilisation comme le téléphone ne doit servir à propager électriquement qu’un langage plein de politesse et d’urbanité » (Anonyme, 1883).

Ainsi, dans un texte publié il y a près de 120 ans, au début de la massification des dispositifs médiatiques personnels de communication, se posaient les questions du comportement d’un usager et d’une régulation imposée par la compagnie prestataire du service téléphonie, avec des éléments que l’on retrouve aujourd’hui dans les Conditions Générales d’Utilisation des réseaux sociaux.

Si faire appréhender ces « CGU » par les élèves est important dans le cadre de l’Éducation aux médias et à l’information, il n’est pas moins indispensable d’aborder le droit d’expression qui « s’exerce dans le respect de l’éthique et des règles juridiques » (Conseil Supérieur des Programmes, 2018, p. 4). La formation à l’éthique peut aussi passer par l’apprentissage de l’auto-régulation des usagers, afin de faire de chaque élève « un citoyen libre, éclairé et responsable, capable de s’informer, de se cultiver, d’exercer sa sensibilité et son esprit critique, et d’agir de manière autonome dans la “société contemporaine de l’information et de la communication” » (CSP, 2018, p. 23). Nous proposons en encadré quelques pistes à explorer dans différents programmes du second degré permettant d’accompagner les pratiques des élèves et de leur faire découvrir des technologies aujourd’hui anciennes, mais qui furent lors de leur invention des innovations posant les mêmes questions d’usage et de régulation.

Dans les programmes

Ce type de texte relevant de l’archéologie des médias (Le Deuff, 2016) et de l’histoire des discours sociaux sur les dispositifs techno-médiatiques peut être proposé aux élèves au sein de différents programmes disciplinaires, en EMI et en EMC, notamment, dont on retiendra quelques exemples. Les professeur-e-s documentalistes peuvent rappeler que toutes les nouvelles technologies de l’information et de la communication (de l’imprimerie à Internet) ont été confrontées aux problématiques de la modération et de la régulation.

– Au cycle 4, l’EMI apprend aux élèves à « utiliser les médias de manière responsable » et leur permet de « Pouvoir se référer aux règles de base du droit d’expression et de publication en particulier sur les réseaux ».

– L’enseignement de sciences numériques et technologie (SNT) de seconde générale et technologique « aide à mieux comprendre les enjeux scientifiques et sociétaux de la science informatique et de ses applications, à adopter un usage réfléchi et raisonné des technologies numériques dans la vie quotidienne » et développe des compétences transversales dont « faire un usage responsable et critique des sciences et technologies numériques ». Par ailleurs, le programme introduit aussi un certain nombre de repères historiques liés à l’informatique, à Internet et au Web. Il peut être intéressant de rappeler que des dispositifs médiatiques plus anciens comme le téléphone ont aussi fait l’objet de questionnements sur les usages.

– Le programme de français de seconde générale et technologique précise que « les parcours construits par le professeur ménagent une place à la découverte de l’histoire des idées, telle qu’elle se dessine dans les grands débats sur les questions éthiques ou esthétiques. Ils prennent en compte l’influence des moyens techniques modernes de communication de masse, du XIXe siècle à nos jours ».

– Le programme d’EMC en classe de seconde indique dans l’axe 2 : « L’évolution de l’encadrement juridique de la liberté d’expression dans un environnement numérique et médiatique » et parmi les objets d’enseignements possibles : « la question de la liberté d’expression dans un environnement numérique et médiatique ». Au lycée professionnel, le thème « La liberté, nos libertés, ma liberté » en CAP et en seconde professionnelle invite à réfléchir à la question « Peut-on tout dire et tout écrire ? ».

– Le programme de français en lycée professionnel en seconde professionnelle (objet d’étude « S’informer, informer : les circuits de l’information ») indique quant à lui qu’« il importe que les élèves prennent la mesure de leurs nouvelles responsabilités (authenticité, rigueur et pertinence des énoncés, respect d’autrui et protection de leur vie privée). L’objet d’étude conduit à s’intéresser à la forme, aux supports, à la correction de la langue, en tenant compte de toutes les composantes d’une situation d’énonciation ».

– Le thème 4 du programme de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale s’intitule « S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication ». Il s’inscrit dans la même perspective : « Le recours à la longue durée, la mise en perspective d’événements et de contextes appartenant à différentes périodes rendent attentif aux continuités et aux ruptures, aux écarts et aux similitudes ». L’Axe 1 s’intéresse aux « Grandes révolutions techniques de l’information ».

– Les enseignements en STI2D ou en Bac Pro SN (systèmes numériques) abordent les réseaux (informatiques, numériques mais aussi téléphoniques), leur architecture et leur fonctionnement. Le « Programme d’innovation technologique et d’ingénierie et développement durable de première et d’ingénierie, innovation et développement durable de terminale STI2D » indique notamment que « L’éducation technologique doit permettre de doter chaque élève d’une culture faisant de lui un acteur éclairé et responsable de l’usage des technologies et des enjeux associés ».

Programmes cités

MEN. Enseignement Moral et Civique, Thème 1 : La liberté, nos libertés, ma liberté. In : Éduscol [en ligne], février 2020. https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/31/9/RA20_Lycee_P_CAP2_EMC_THEME_1_Liberte_nos_libertes_ma_liberte_1256319.pdf

MEN. Programme d’enseignement moral et civique de seconde générale et technologique. In : Bulletin officiel de l’Éducation nationale spécial [en ligne] n° 1 du 22 janvier 2019. https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/90/0/spe572_annexe1_1062900.pdf

MEN. Programme d’innovation technologique et d’ingénierie et développement durable de première et d’ingénierie, innovation et développement durable de terminale STI2D. Bulletin officiel de l’Éducation nationale spécial [en ligne] n° 1 du 22 janvier 2019. https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/

61/0/spe591_annexe1_1063610.pdf

MEN. Programme de français, classe de seconde professionnelle. Bulletin officiel de l’Éducation nationale spécial [en ligne] n° 5 du 11 avril 2019. https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/03/8/spe622_annexe_1105038.pdf

MEN. Programme de l’enseignement de français de la classe de seconde générale et technologique et de la classe de première des voies générale et technologique. Bulletin officiel de l’Éducation nationale spécial [en ligne] n° 1 du 22 janvier 2019. https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special1/MENE1901575A.htm

MEN. Programme de sciences numériques et technologie de seconde générale et technologique. Bulletin officiel de l’Éducation nationale spécial [en ligne] n° 1 du 22 janvier 2019. https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/08/5/spe641_annexe_1063085.pdf

MEN. Programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4). Annexe 3, cycle des approfondissements. Bulletin officiel de l’Éducation nationale [en ligne], n° 31 du 30 juillet 2020 (Version consolidée). https://eduscol.education.fr/90/j-enseigne-au-cycle-4

MEN. Référentiel du Baccalauréat professionnel Systèmes numériques. Bulletin officiel [en ligne] n°13 du 31 mars 2016.

https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/Referentiel_Bac_pro_SN_18_mars_2016.compressed.pdf

MEN. Spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale. Bulletin officiel de l’Éducation nationale spécial [en ligne] n° 1 du 22 janvier 2019. https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf