Dans le détournement, tel qu’il est pratiqué dans la bande dessinée, le procédé consiste en un jeu de décontextualisation et d’hybridation d’images ou de planches existantes, pas forcément redessinées, mais extraites de leur contexte initial, détournées de leur intention ou de leur public d’origine. L’exercice du détournement est donc essentiellement transformateur, s’appuyant sur une œuvre existante dont la notoriété va garantir un effet supplémentaire auprès du lecteur. Comme le souligne un détourneur, Un Faux Graphiste : « j’aurais beaucoup plus de mal à créer un gag à partir de rien. Le détournement, c’est l’art du fainéant1 ! ». La pratique du détournement en bande dessinée interroge donc les notions d’hommage et de citation. Soulignons aussi que le détournement permet aux auteurs, qui ne sont pas forcément dessinateurs ou issus du milieu de la bande dessinée, d’expérimenter et de pousser la bande dessinée en tant que langage vers des interactions nouvelles.

Jeux sous contraintes transformatives oubapiennes

Les membres de l’OuBaPo (l’ouvroir de bande dessinée potentielle) pratiquent activement le détournement. Ce comité crée des bandes dessinées sous contrainte artistique volontaire à la manière de l’Oulipo de Raymond Queneau (cf. article précédent). L’OuBaPo repose sur une dynamique ludique : il s’agit de jouer et d’expérimenter en s’avançant sur des terrains inconnus que la contrainte oblige à parcourir. Ce mouvement d’expérimentation permet d’interroger la bande dessinée sur ce qu’elle est et de la réinventer, le tout avec humour.

Toutes les contraintes avec lesquelles jouent les membres du comité oubapien ne sont pas d’effet ou de nature parodique. Je n’ai retenu que celles qui favorisent la pratique du détournement : la substitution verbale, qui consiste à conserver les images en changeant les textes ; la substitution iconique, qui consiste à substituer les images à d’autres images et qui aboutit à une forme d’hybridation ; et la réduction, où il s’agit de condenser un album en quelques cases. Des activités toutes réalisables par des non-dessinateurs.

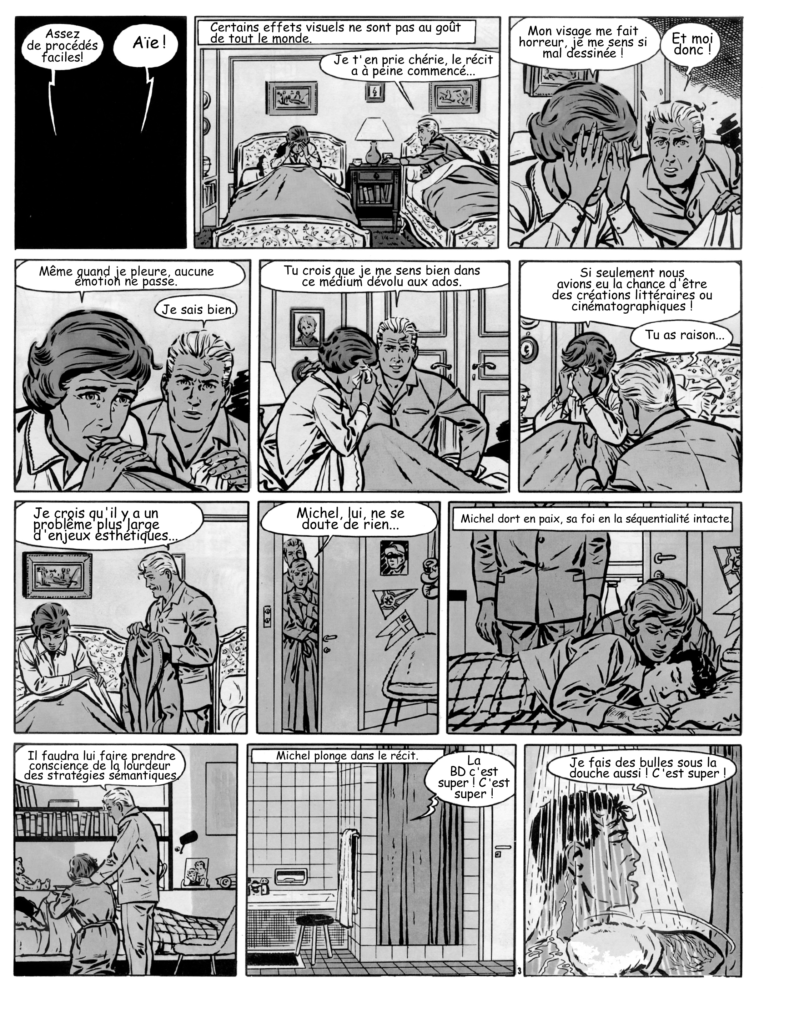

La substitution verbale

François Ayroles détourne des planches de Michel Vaillant, Le 13 est au départ (in Oupus, 2. p. 43. L’Association). Le discours initial est remplacé par un dialogue critique sur la nature de la bande dessinée et sur le style de Jean Graton, créateur de Michel Vaillant, provoquant un effet de second degré. Ainsi, la mère de Michel Vaillant est en dépression, à force de voir son visage si mal dessiné et le père s’afflige d’être représenté « dans un médium dévolu aux ados ». Tous les deux sont consternés de n’être que des personnages de bande dessinée. Pour le lecteur, c’est assez jouissif de voir les personnages s’en prendre directement à leur auteur pour lui reprocher son manque de créativité, son style trop académique et figé (« en gros plan, nos visages paraissent encore plus mal dessinés »), de souligner la médiocrité des décors, la monotonie des cadrages trop serrés, etc. C’est donc tout un discours critique de la bande dessinée sur elle-même, sur ses procédés parfois artificiels, qui est mis en scène en direct par ces personnages célèbres qu’on a vu évoluer dans un tout autre contexte. Cela produit un effet jubilatoire sur le lecteur. Le détournement repose bien ici sur une décontextualisation produite par ce discours autocritique et ironique pris en charge par les personnages eux-mêmes.

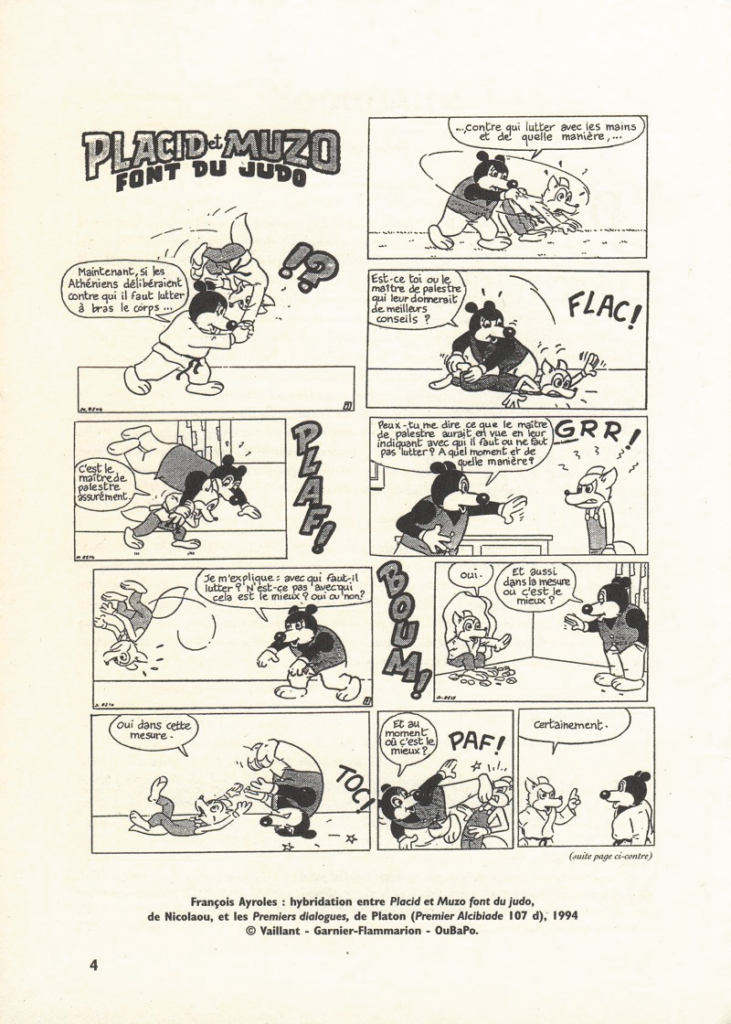

Cette contrainte de la substitution peut amener à l’hybridation. Le procédé consiste à relier un texte A existant à une planche B existante. Cela permet de réunir des auteurs ou des univers très éloignés dans leurs intentions ou dans les publics visés. Ainsi, Ayroles introduit un dialogue de Platon (tiré du Premier Alcibiade) dans Placid et Muzzo font du judo (Oupus 1, L’Association). Le choix de marier Platon à Placid et Muzzo est une idée assez iconoclaste, une blague en soi. L’exercice réalisé donne-t-il à voir différemment Placid et Muzo ou Platon ? Le dialogue entre Socrate et Alcibiade transposé dans la bouche de Placid et Muzzo (un ours nigaud et un renard rusé) sonne étrangement, mais le choix du thème – la lutte contre un ennemi – est raccord visuellement avec la scène de judo. Il est aussi incontestable que la forme dialoguée du texte platonicien s’intègre parfaitement dans la structure séquentielle de la bande dessinée. En tout cas, l’hybridation s’avère ici un bon exercice de désacralisation d’un texte considéré comme austère, ou de réflexion sur une bande dessinée animalière considérée comme simpliste.

Les auteurs du blog Phylacterium tenaient une rubrique intitulée « Dimanches oubapiens », dans laquelle ils expérimentaient ce type d’hybridation, arguant que « Les produits d’une hybridation sont souvent étranges et garnis de poésie surréaliste2 ». On y voit entre autres une planche des Watchmen où Rorschach, le super-héros sombre et dérangé de la série, écrit dans son journal intime3. Mais c’est la voix de Marjanne Satrapi de Persepolis qui vient s’insérer dans la scène pour lui donner une sorte de fraîcheur. En même temps, ce texte, qui décrit la désillusion de son arrivée en Autriche, s’ajuste d’une certaine façon à cette planche où déambule un personnage solitaire à l’identité trouble. L’hybridation apparaît comme une contrainte intéressante, dans la mesure où elle recombine des relations texte/images, et qu’elle oblige le lecteur à se questionner pour trouver du sens.

La substitution iconique

La substitution iconique consiste à changer les images. Gilles Ciment s’est essayé à l’exercice en réalisant une substitution iconique philatélique des Bijoux de la Castafiore d’Hergé, associée à une réduction en deux planches de l’album4. Gilles Ciment, oubapien, raconte avoir acheté un sac de timbres et avoir composé ce nouveau montage avec les timbres disponibles en cherchant des similitudes ou des évocations possibles. C’est ainsi que les personnages sont toujours identiques : Haddock apparaît sous les traits d’un timbre représentant Franco, alors que Tintin est représenté par le roi d’Espagne et la Castafiore par la reine d’Angleterre. Les motifs importants sont représentés ponctuellement : la chaise roulante du capitaine, la guêpe ou le perroquet. Le texte est intégralement conservé. C’est assez astucieux et ludique, cela donne envie au lecteur de comparer avec l’original ou de faire appel à sa mémoire. G. Ciment, dans Confidences oubapiennes sur le site neuviemeart2.0, précise : « Pour quelqu’un comme moi, qui ai la contrainte supplémentaire de ne pas savoir dessiner, c’est plus facile d’obtenir un effet auprès du lecteur avec quelque chose qui est connu de lui. Je ne peux faire des exercices qu’en détournant, et en recyclant. L’auteur le plus connu et le plus identifiable une fois détourné, c’est Hergé5. »

Effectivement, Tintin est un des personnages le plus détournés, puisque parmi les plus connus (avec Mickey). Mais c’est aussi un personnage lisse, bien-pensant, qui se prête aux propos corrosifs. Ici, plus que le personnage, ce sont les albums mêmes qui sont mis en avant et les qualités narratives de Hergé qui favorisent particulièrement le détournement. Killofer, auteur de bande dessinée et oubapien, souligne que « la construction des planches (d’Hergé) est d’une rigueur impeccable. Les détournements n’en ont que plus de force. Quand on travaille sur un exercice, on se trouve comme un cuisinier qui va faire son marché. Hergé, c’est toujours du bon produit6. »

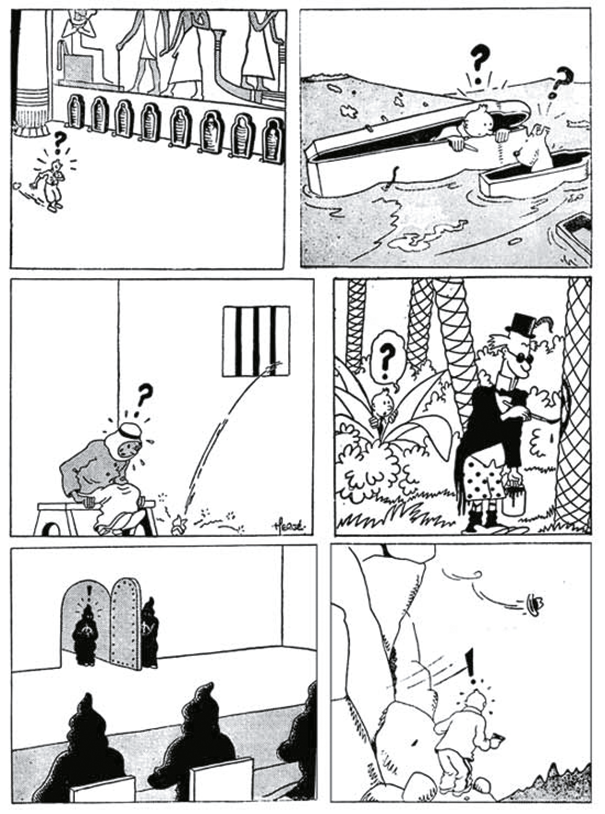

La réduction

Les Oubapiens pratiquent un autre type de détournement des albums de Tintin : la réduction. Il s’agit de raconter un album en quelques cases sélectionnées. Les Cigares du Pharaon peut ainsi être résumé en 6 cases extraites de l’album (Oupus 1. L’Association. cf. visuel joint). L’exercice est en lui-même un travail d’analyse pour le créateur et un moment de jeu pour le lecteur. Que nous dit cette planche de Tintin ? Elle est muette, les seuls signes textuels présents sont des points d’exclamation et d’interrogation. Tintin traverse des situations dans lesquelles il s’interroge ou reste surpris. « Pour le résumé des Cigares du Pharaon, je n’ai utilisé que les images où Tintin ne comprend rien. C’était une façon de dire que, dans cet album, Tintin est constamment perdu, il ne fait que suivre les événements en se demandant ce qui se passe. Dans l’exercice, on dit quelque chose sur la matière première7 ». Le lecteur saisit cette interprétation faite par l’auteur de l’hybridation, celle d’un héros dépassé par les événements. Et cela le ramène à sa propre interprétation de la bande dessinée originale. Cette pratique produit donc une lecture assez excitante pour le lecteur, engageant un jeu de remémoration des scènes, de relecture et de comparaison. La contrainte de la réduction permet donc un jeu aussi bien autour de l’œuvre qu’autour de l’image d’un personnage. En transformant l’œuvre, en la détournant, l’auteur oubapien amène le lecteur vers la critique et la relecture.

On pourrait pratiquer avec des élèves toutes ces substitutions : inventer de nouveaux dialogues sur une planche imposée, avec un texte libre ou sous contrainte, croiser des textes et des planches, résumer une œuvre en quelques cases…

Ces jeux oubapiens, basés sur le détournement de bande dessinée, ont recours aux raccourcis, à la substitution, à la disparition de morceaux de l’œuvre citée (texte ou image). Ils citent les œuvres en les fragmentant ou en les cachant. Mais, contrairement au plagiaire, qui gomme l’idée même d’une source, ils supposent la présence de l’œuvre originale. De manière paradoxale, souligne un oubapien, « la pratique de l’oblitération du modèle source crée pour le lecteur un jeu mémoriel potentiellement riche ». C’est ce que le détournement oubapien semble en effet provoquer sur le lecteur : outre le sourire que provoque l’exercice et son jeu de décalage, c’est le retour aux sources.

Si la citation et le détournement d’images ou d’œuvres culte développent un grand plaisir de réappropriation de ces œuvres, tant du côté du détourneur que du lecteur, cette pratique soulève des problèmes juridiques en France qu’a priori ne rencontrent pas les membres de l’Oubapo, qui se livrent à des exercices ponctuels et peu médiatisés.

de l’album (Oupus 1. L’Association. )

Détournement et Justice

Le détournement d’images pose en effet un problème juridique en France. Si la parodie est protégée par un statut d’exception, il n’en est pas de même pour le détournement. Nous entrons là, en effet, dans le domaine de la citation qui est soumis au droit d’auteur, c’est-à-dire à l’autorisation de l’auteur ou des ayants droit. C’est ce que nous allons voir avec deux exemples de détournements condamnés par la Justice.

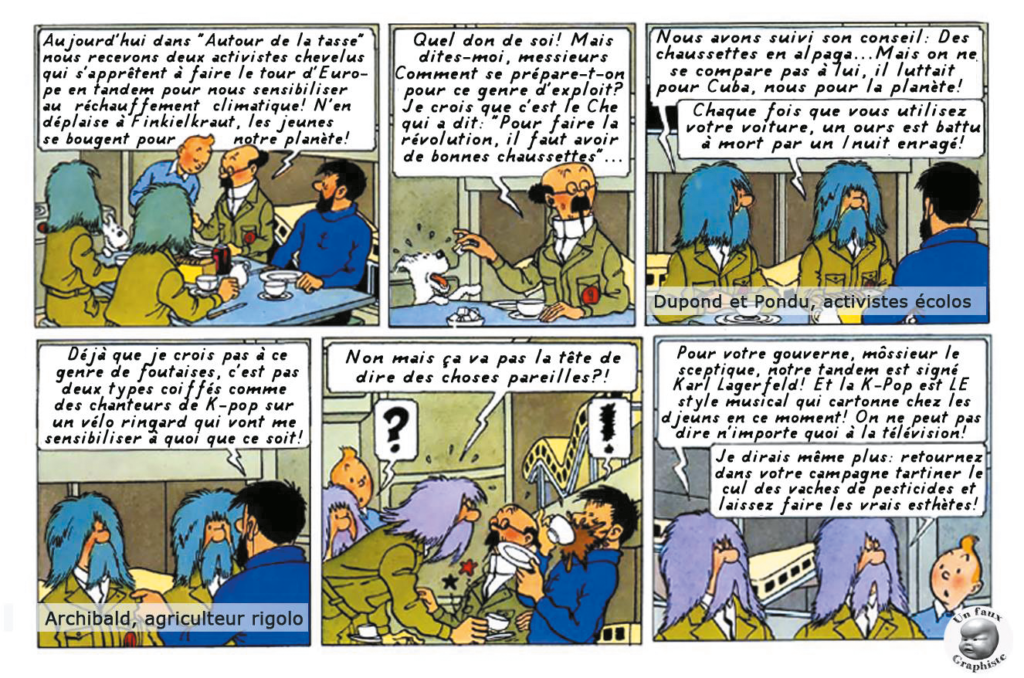

Un Faux Graphiste est un jeune étudiant bruxellois, qui n’est pas réellement graphiste mais étudiant en littérature. Il a commencé à publier sur le web en 2015 avec une page Facebook qui, au bout d’un an d’activité, rassemblait plus de 30 000 fans8. Il y détourne des affiches de films et réalise des montages divers avec un humour certain. Mais son œuvre majeure, ce sont les détournements de Tintin. L’idée est de décontextualiser les images originales avec des répliques qui leur donnent un sens radicalement différent. C’est ainsi que Tintin peut se transformer en journaliste voyeur, assoiffé de sensationnalisme, Haddock en hipster, les Dupond & Dupont en fans de « rap alternatif » et de « bière bio » et le professeur Tournesol en galeriste recherchant des graffeurs à exposer9…

Un Faux Graphiste choisit une ou plusieurs planches, qu’il scanne. Il réarrange les cases avec Photoshop tout en restant respectueux de la forme et de la typographie originale. Et il y injecte de nouveaux textes, cherchant à créer des dialogues décalés, surfant sur l’actualité ou jouant avec l’image des célèbres personnages.

L’aspect hommage à Hergé est très visible, mais aussi dangereux : la pratique du détournement n’est pas protégée par le droit comme l’est la parodie. Même si l’esprit parodique y est présent, c’est le cadre de la citation qui prévaut ici et l’auteur peut être accusé d’être dans l’illégalité. C’est ce que s’est empressée de souligner la société Moulinsart SA, qui gère les droits de l’œuvre d’Hergé et qui a demandé à Un Faux Graphiste de stopper ces détournements en février 2016. Moulinsart a effectivement le droit (d’auteur) pour elle. Elle seule a l’autorisation de reproduire l’œuvre. Il n’existe que deux exceptions possibles à ce droit d’auteur : le droit de citation, qui est une disposition destinée aux journalistes ou aux enseignants qui vont publier un extrait dans le but d’expliquer l’œuvre, et le droit de parodie, dont on aurait pu penser qu’il s’applique ici. Mais la parodie est un détournement à vocation humoristique dont les règles sont définies. Si l’on se moque de Tintin, on doit immédiatement le voir, c’est-à-dire que le dessin – et pas seulement le texte – doit être modifié. Deux conditions que ne remplit pas Un Faux graphiste qui se sert de Tintin comme tremplin pour raconter tout autre chose. La pratique du détournement, quand on utilise les cases directement, sans les redessiner, ne peut pas être considérée comme de la parodie ou de la caricature. Un Faux Graphiste a donc stoppé ses détournements de Tintin mais a continué de sévir sur le net différemment. Deux recueils édités par Delcourt condensent officiellement « le meilleur » de sa production iconoclaste. Il travaille désormais sur des illustrations en noir et blanc du début du XXe siècle (et sur des gravures plus anciennes), sur des extraits de comics ou fumettis de série B de tous genres, qui sont surtout libres de droits.

Autre exemple de détournement toujours axé sur la figure culte de Tintin : Le Petit XXIème. Un micro blog puis un tumblr sont ouverts en février 201410. Les deux auteurs, longtemps restés anonymes, se sont avérés être des journalistes. Leur objectif : commenter l’actualité à partir des cases de Tintin en jouant sur les similitudes et les décalages avec la période actuelle. (le nom Le Petit XXIème a été choisi par rapport au Petit Vingtième qui était un supplément au journal Le Vingtième Siècle, où l’on trouvait Les Aventures de Tintin).

Le blog a connu son petit succès, le fait que les auteurs ne publiaient qu’une image par jour évitait un effet d’accumulation et pouvait jouer sur une éventuelle attente du lecteur. Les auteurs ont ainsi commenté leur succès : c’est « un exercice intellectuel réjouissant » procurant le plaisir « d’établir des liens entre une œuvre patrimoniale et une actualité effervescente » et « de retrouver des souvenirs de lectures enfantines qui donnent envie de se remettre à lire l’œuvre d’Hergé11 ».

Cela n’a évidemment pas plu à la société Moulinsart qui, au lieu d’y voir une forme de réactualisation des œuvres d’Hergé, a exigé le retrait des images en expliquant : « la jurisprudence considère une case des albums de Tintin comme une œuvre à part entière. Or, la citation s’entend par nature d’un extrait, d’un passage, d’une œuvre constituant un tout12 ». Donc, pas de citation autorisée. En France, la Cour de Cassation a pour l’instant toujours écarté l’idée que l’on puisse « citer des images ». Pour la Cour, la loi indique que la citation doit être courte. Or, réaliser une « citation graphique » revient à montrer l’image dans son intégralité, même si elle est reproduite en petit format ou en faible résolution. Donc, citer une image sans autorisation de l’auteur ou des ayants droit constitue un acte de contrefaçon. C’est bien ce dont Le Petit XXIème était accusé. Les auteurs ont dû retirer toutes les images citées de leur tumblr. Mais le compte twitter a été actif jusqu’en septembre 2018. Et de nombreuses images sont encore visibles sur le net.

Pourtant, même si les images de Tintin ne sont pas matériellement modifiées, on pourrait considérer Le Petit XXIème comme une œuvre transformative. Il y a bien transformation, parce que la recontextualisation opérée donne un nouveau but aux vignettes : produire un commentaire décalé de l’actualité. La loi s’est penchée à plusieurs reprises sur cette notion d’œuvre transformative sur laquelle elle bute encore. Cet exemple du Petit XXIème montre la nécessité de faire évoluer un droit français dépassé par les usages, en particulier numériques. C’est probablement dans l’intérêt de la liberté d’expression et de création, mais aussi dans l’intérêt des œuvres elles-mêmes. Dans le cas de Tintin, Quentin Girard, un des deux journalistes qui géraient ce tumblr, souligne qu’« empêcher les réutilisations créatives, c’est finalement couper les œuvres de leur temps et précipiter leur déclin dans la mémoire13 ».

Le Monde, 06/03/2014. @lepetitXXI

Le détournement est donc une pratique plus périlleuse que la parodie puisqu’elle expose ses auteurs à la possibilité d’une interdiction de publier, que les auteurs ou ayants droit de l’œuvre originale sont en mesure d’imposer. Il n’en reste pas moins que ces détournements mettent ou remettent en valeur des œuvres et rendent hommage aux artistes détournés. Les détourneurs de bande dessinée, en particulier oubapiens, proposent de regarder l’œuvre détournée d’un œil neuf et, par le jeu qu’ils instaurent, revigorent la lecture et incitent à la relecture.