Un projet évolutif

Cet atelier d’écriture poétique, tel qu’il a été conçu au départ, à raison d’une heure par semaine, en demi-groupe, d’octobre à décembre (9 séances), croise différents objectifs, disciplinaires et transversaux, et différentes attentes en termes d’« éducation à » (éducation à la pratique artistique et culturelle, éducation aux médias). Présenté systématiquement au conseil d’administration en fin d’année, afin de l’inscrire de manière pérenne dans le projet d’établissement, il répond aux objectifs de « réussite pour tous ». Articulé autour de plusieurs volets, il envisage le genre poétique dans ses dimensions écrites, orales, et visuelles, et notamment dans sa relation à l’image (cf. encadré Objectifs disciplinaires et transversaux).

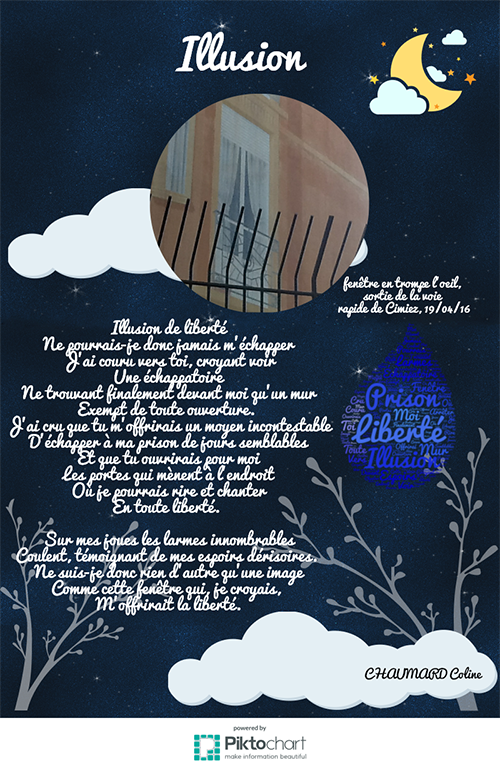

Lors de la première édition, en 2015, le thème retenu était « la fenêtre ». Les élèves devaient produire des affiches comprenant un texte poétique rédigé par eux, avec, en illustration, une photo donnant à voir leur représentation de « la fenêtre » (« fenêtre » étant entendu comme le passage d’un monde à un autre, d’un état à un autre). Chacun d’eux devait rédiger quelques lignes, prenant en compte différentes contraintes, de forme et/ou de contenu, plus ou moins difficiles à respecter, suivant l’option retenue par chacun (vers ou prose, nombre de syllabes, etc.).

Lors de cette première année, le temps de l’écriture a constitué le temps long de la séquence, moment durant lequel nous avons expliqué aux élèves comment travailler, et comment améliorer leurs écrits grâce à l’utilisation des usuels papiers (dictionnaires de rimes, de synonymes, etc.). Une fois les productions terminées, une séance a été consacrée à la présentation de chaque affiche par son auteur, au cours de laquelle chacun devait lire son poème.

Si la qualité des affiches produites, tout comme l’investissement des élèves pour ce qui est de la motivation, nous ont agréablement surprises, en revanche, la séance de présentation s’est révélée décevante : les élèves n’étaient pas vraiment préparés à « dire » leur poème, et certains semblaient même gênés à ce stade de l’exercice. Pour les mettre à l’aise, nous leur avons proposé un temps d’échange autour de leurs travaux respectifs : il leur a fallu alors déchiffrer l’écriture et le style d’un autre et « servir » un texte qui n’était pas le leur, ce qui a également été parfois source de difficultés pour certains d’entre eux.

Par la suite, il nous a paru nécessaire d’approfondir ce travail, aussi avons-nous choisi de procéder à un enregistrement des poèmes, et proposé sur l’affiche un lien vers ces enregistrements, grâce à la technologie du QR code.

Un site collaboratif a par ailleurs été créé sur l’environnement numérique éducatif (Atrium), à l’intention de chaque classe et des parents. Si, au départ, le choix a été fait d’imprimer des posters et de les afficher dans le lycée, par la suite il a été décidé de varier les canaux de diffusion, afin de valoriser l’ensemble des productions ; cela s’est concrétisé par l’édition d’un recueil collectif, non seulement pour les élèves et leur famille, mais aussi en vue d’une diffusion plus large, à l’échelle du lycée (avec notamment mise à disposition dans des lieux stratégiques, comme la cafétéria).

À partir de 2016, la consigne a légèrement évolué : il était toujours attendu des élèves qu’ils produisent un texte poétique et une photographie en lien avec la thématique retenue (successivement la femme, l’autoportrait détourné, la fuite du temps), mais avec des modulations dans la consigne, certains éléments étant ajoutés, d’autres retirés et certains autres mis en valeur.

En 2017-2018, une année particulière, un travail orienté « ÉMI »

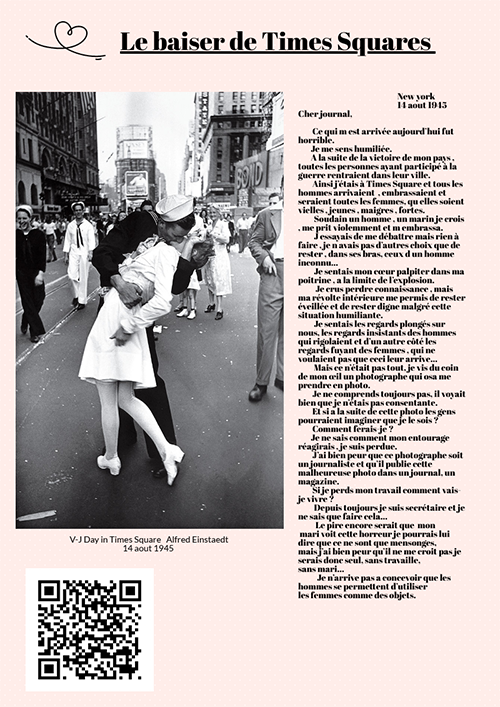

En 2017-2018, nous avons décidé de renouveler notre sujet et comme notre établissement a consacré une semaine à la place des femmes dans la société à travers des expositions (projet intitulé « Femmes ! »), nous avons demandé aux élèves de choisir une photographie parmi une sélection de photos historiques ou artistiques.

À partir de celle-ci, à eux d’écrire un texte narratif à propos de l’histoire de cette image. Ici la notion de point de vue a été prédominante. Regard du photographe ? Regard du sujet ? Que se passe-t-il avant la photo ? Que se passe-t-il après ? Hors cadre ?

La production devait alors comporter :

– Une photographie (avec une légende) en lien avec le thème de la femme ;

– Les références de l’image choisie ;

– Un texte en relation avec l’illustration et avec la question de la place de la femme dans la société ;

– Une signature (nom ou pseudo) ;

– Un QR code donnant accès au texte enregistré.

Évaluer un travail qui repose sur la créativité de l’élève amène à réfléchir à notre propre culture et à notre inclination à en faire un mètre-étalon. Il est nécessaire de prendre en compte cela, tant nous sommes confrontés aux différences, qui sont nombreuses, d’un adolescent à l’autre. Affaire de goût ? de connaissances ? d’origine culturelle ? de génération ? d’expériences du monde de l’art ?

Il faut partir du principe que ces difficultés sont incontournables et procéder à une évaluation avec des critères qui portent surtout sur le respect des contraintes et donc selon des consignes claires qui donnent sens aux exigences. Évidemment, sans avoir la possibilité de laisser nos goûts personnels totalement de côté, toujours penser avec bienveillance que nos élèves nous dévoilent un peu de leur intimité.

Année 2019-2020, fuite du temps et pratique du haïku

Clairement inscrit dans le programme de la classe de français de la classe de 2de, ce travail s’est plus particulièrement nourri du traitement de l’objet d’étude « La poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle » à travers un groupement de textes sur le topos poétique de la fuite du temps entre Ubi sunt, carpe diem, memento mori et vanitas vanitatis :

– « Ballade des dames du temps jadis » de François Villon

– « Quand vous serez bien vieille… » de Pierre de Ronsard

– « Mais si faut-il mourir » de Jean de Sponde

– « À madame du Châtelet » de Voltaire

Selon les consignes données, les élèves devaient produire, de manière individuelle :

– Une photographie obéissant à deux contraintes : représenter une forme que prend « la fuite du temps » et représenter un élément en lien avec le lycée (obligation de produire une photographie prise dans ou aux abords du lycée) ;

– Un poème appartenant au genre « haïku » en lien avec cette photographie ;

– Un enregistrement oral du haïku accessible à partir d’un QR code et hébergé sur une plateforme dédiée.

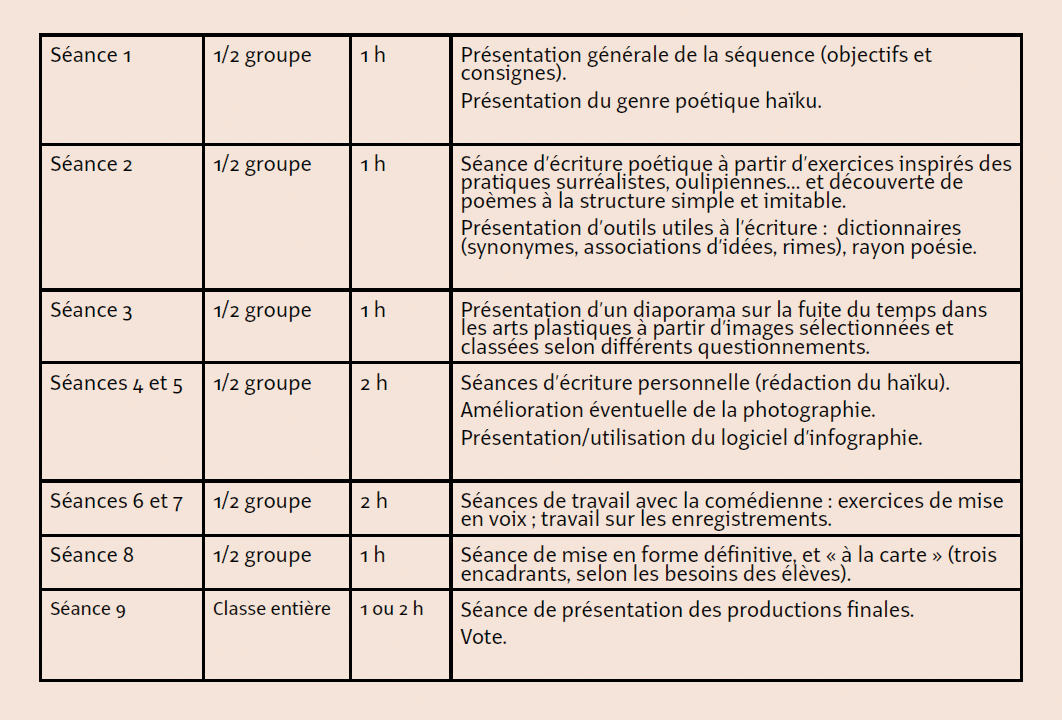

En neuf séances, toutes menées conjointement, les élèves ont pu s’initier à l’écriture d’un poème à la structure simple, le haïku.

Focus sur les séances 2 et 3 : Haïkus et image

Ces séances, basées sur des corpus, donnent la possibilité de montrer l’étendue des possibles. C’est aussi l’occasion de voir ou de revoir, d’une part les règles d’écriture (très contraintes) des poésies, et d’autre part, les éléments incontournables de la lecture d’image, et donc de sa composition : point de vue, angle, lignes de forces, etc.

Les œuvres artistiques de référence sont présentées sous la forme de diaporamas.

Ces séances accordent du temps de parole aux élèves, afin qu’ils exercent un œil critique sur les œuvres (impressions premières à dépasser), mais aussi expriment un ressenti plus personnel. C’est aussi un moment d’expression argumentée : nous leur demandons de chercher comment les artistes réussissent à générer ces impressions et ressentis. Ils doivent prendre conscience que même si nous leur donnons une grande liberté dans leur création, une démarche artistique est réfléchie et que cette démarche est incontournable.

Notre volonté de rendre plus vivants les textes des élèves et de travailler le « bien dire », nous a amenées à organiser une rencontre en ateliers avec une comédienne. Ces moments se sont déroulés dans la salle polyvalente du lycée qui est modulable et offre davantage d’espace. Les élèves ont ainsi pu travailler différentes techniques théâtrales, en appui sur des exercices mettant en jeu la posture (par exemple la déambulation dans la salle, avec la prise en compte de l’autre dans un mouvement collectif), la voix (chuchoter, adresser, invectiver, crier…), le souffle, la diction, etc. La comédienne leur fait prendre conscience de la nécessité de « l’intention » dans tout bon oral.

Dans le projet tel qu’il a été pensé, il n’est pas possible de communiquer par le langage non-verbal et par le regard, puisque les textes sont enregistrés. Pour autant, la présence du narrateur doit être palpable.

Au cours des séances, des réticences se sont exprimées, liées aux difficultés des élèves à jouer avec leur voix et leur corps. La plus grande difficulté étant pour eux d’élever le niveau sonore. Il s’est ainsi avéré très difficile de les amener à « crier » un texte !

L’intervention d’une comédienne, dans un espace autre que la salle de classe, permet de faire une place à d’autres postures de la part des élèves. Sortir du cadre de la classe permet de briser (modérément) les règles qui la régissent. Des personnalités peuvent ainsi se révéler (extériorité ou intériorité) et d’autres compétences également. Même si certains blocages qui, au départ, paraissent insurmontables, sont perceptibles, nous invitons chacun à donner un peu de soi, sans pour autant pousser à l’exploit.

Nous sommes persuadées que ces rencontres permettent aux élèves de se rendre compte que ce « bien dire » est aussi un travail. Un travail de répétition, d’organisation mais aussi, quelque part, de lâcher prise.

Retour sur le projet

Considéré globalement, le bilan des séances, sur la durée, est positif. Et s’il permet de pointer certaines limites, il ouvre aussi à un champ de possibles.

La chronologie des séances

Nous nous sommes rendu compte, au fil des séances, que l’outil d’infographie focalisait l’attention des élèves. Comme celui-ci est très intuitif et qu’il ne pose aucun problème quant à sa prise en main, nous ne le présentons plus qu’au dernier moment. La séance consacrée à son initiation a été réduite (20 minutes désormais), et nous insistons pour que le reste du travail à faire (écrit et oralisation) soit au centre des préoccupations.

L’enregistrement des poèmes

Les élèves ont presque tous un téléphone, aussi leur demandons-nous de faire preuve d’autonomie et de procéder à l’enregistrement des poèmes entre deux séances. Ils ont la possibilité de faire écouter leur prestation orale lors du deuxième atelier théâtral. Ils envoient leur piste sonore que je dépose sur une plateforme web dédiée, et reçoivent en retour le lien généré qui permet à chacun de créer un QR code, à placer dans la composition de son affiche. Ce moment est un moment assez intense dans la séquence, car il révèle des difficultés techniques mineures mais chronophages : formats de fichier différents, difficultés à envoyer un mail avec une pièce jointe (cf. référentiel Pix, voir encadré), délais de communication…

Les précautions concernant le droit

Une autorisation parentale a été élaborée spécifiquement pour ce projet, qui prévoit l’utilisation des œuvres, des voix et de l’image des élèves. Elle indique aussi quels sont les modes de diffusion (papier, Intranet et Internet). Seuls les derniers enregistrements sont conservés sur la plateforme.

Les différentes formes d’évaluation

Les modes d’évaluation retenus s’inscrivent dans une perspective formative :

– Évaluation continue : la participation active des élèves tout au long du projet et leur implication, le respect des délais (le calendrier des séances leur est distribué en début de séquence) ;

– Évaluation sommative basée sur le respect des consignes et pondérée par l’évaluation continue ;

– Co-évaluation au sein de la classe avec un vote à bulletin fermé (avec nos voix individuelles). Ce bulletin est distribué à chacun, il comprend la reprise de toutes les consignes et les critères de réussite en fonction de ces dernières. Chaque année, nous distinguons le meilleur poème, la meilleure photographie, la meilleure mise en voix et la meilleure production globale (c’est-à-dire celle qui répond de la manière la plus complète aux consignes).

Cette année, nous nous sommes autorisées à attribuer un « prix spécial des enseignants ».

Le projet est actuellement suspendu, il ne s’agit que d’une pause, nous espérons pouvoir le reprendre dès que les circonstances seront plus favorables.