Il y a trois ans, une collègue de français et moi étions à la recherche d’un prix littéraire différent des autres, un prix qui pourrait intéresser des adolescents de plus en plus captivés par leurs écrans et de moins en moins lecteurs. Des collégiens qui soupiraient quand j’entrais en classe avec un bac plein de nouveaux livres. Des enfants qui jugeaient les ouvrages à leur épaisseur ou qui n’arrivaient pas à dépasser le premier chapitre d’un roman, quand ce n’était pas la première page.

Un concours qui met en avant l’ÉMI

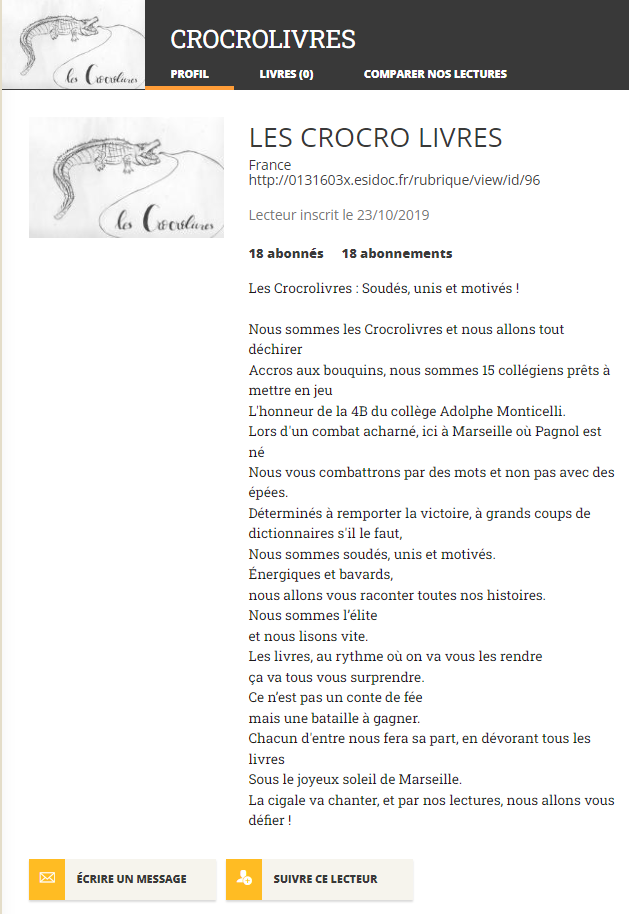

Notre désarroi était grand, et le Défi Babelio nous a paru une occasion à saisir pour ces adolescents réticents. Premier argument qui a pesé dans la balance : l’importance de la sélection. Celle-ci est très large, puisqu’elle va de 30 ouvrages pour les juniors à 40 pour la catégorie Ado + (niveaux 3e et lycée). Nous nous sommes dit que parmi ceux-ci, chaque membre de la classe trouverait quelques titres à son goût.

Autre argument qui nous a fait choisir ce prix : la variété des livres. On trouve des mangas, des bandes dessinées, des romans policiers, de la littérature générale, du fantastique comme de l’historique…

Les activités numériques qui rythment le Défi nous ont aussi séduites : d’une part, c’est le seul prix littéraire qui met en avant le numérique et nous connaissons l’appétence de nos élèves pour celui-ci. D’autre part, pour les professeurs documentalistes, il s’agit d’un outil idéal pour les former à l’ÉMI et aux outils numériques.

Le Défi Babelio étant partenaire du site communautaire de lecteurs Babelio, c’est sur celui-ci que nos élèves écrivent des critiques d’ouvrages et publient des quiz. Cela nous donne ainsi la possibilité de les faire travailler sur les sites web, la publication en ligne, les traces et l’identité numériques, le droit d’auteur, etc.

De même, l’utilisation d’applications en ligne pour réaliser certains défis (nuages de mots, photo-montages…), la publication de productions sur des murs collaboratifs multimédias, permettent l’acquisition de compétences numériques et de savoirs sur les logiciels libres, la collecte de données, le montage photo…

Consacrer du temps au Défi

Dès la première année, nous nous sommes rendu compte qu’il importait de bien présenter le prix et ses enjeux aux élèves afin de les motiver, car on allait leur demander beaucoup de travail tout au long de l’année. C’était à nous d’expliquer en quoi il consistait, quitte à y revenir plusieurs fois. Il était nécessaire aussi de montrer des exemples de productions d’élèves (le site du Défi Babelio en regorge1) car s’ils savaient ce qu’était la rédaction de critiques littéraires, ils étaient, en revanche, parfois désorientés lorsqu’on abordait les activités numériques et les supports multimédias.

Nous avons dû, par ailleurs, souligner l’importance de la collaboration entre eux. Souvent, les collégiens prennent peur en voyant les 35 titres (pour le défi Ado), car ils imaginent qu’ils doivent tous les lire de manière individuelle, alors qu’il s’agit de faire en sorte que l’ensemble des ouvrages soient lus, afin de pouvoir répondre de manière collaborative aux différentes épreuves comme le Quiz final. C’est le groupe qui doit lire, et non chaque élève.

Nous avons également consacré du temps au site Babelio et aux fonctions qu’il offre, car ils ne le connaissaient pas ou très peu. Par exemple, comment cataloguer et organiser sa bibliothèque virtuelle d’un simple clic : on choisit un livre et ses références (titre, auteur, maison d’édition, couverture…) sont importées. On leur a indiqué les subtilités de la critique de livres en ligne : le résumé, l’avis, la notation, les mots-clés (« étiquettes ») et les citations.

On leur a fait connaître le moyen de partager leurs goûts de lecture en donnant leurs avis, de trouver des recommandations bibliographiques, de lire des biographies d’auteurs, d’écouter des interviews, de regarder des vidéos de présentations, de faire des quiz littéraires, etc.

Nous avons enfin créé avec eux le profil de la classe sur Babelio. Les élèves devaient choisir un avatar (une illustration pour les représenter). Ils avaient à écrire une biographie de leur classe (onglet « Ajouter une description personnelle »). Sur leur profil, ils pouvaient aussi exposer leur « défi lecture » et leurs six titres préférés. Au moins quatre séances ont été nécessaires pour réaliser tout cela : une séance de présentation du défi, une pour découvrir la sélection lecture et faire les premiers emprunts, une autre sur le fonctionnement de Babelio et enfin, plusieurs séances pour tester le site et compléter leur compte, commencer à écrire des critiques et à les enrichir par des citations et des notations, faire les premiers quiz en ligne…

Un gros investissement

Au fur et à mesure, nous avons constaté que le projet représentait un gros investissement pour les professeurs impliqués. Heureusement que nous étions deux pour nous organiser et nous partager les tâches : informer les parents et le chef d’établissement, lire les ouvrages, corriger les critiques, numériser les productions plastiques, rassembler les œuvres, sans parler de la préparation des séances sur le droit d’auteur, l’identité numérique, etc. Il y a beaucoup de travail en amont et en aval du défi, surtout la première année, quand on n’a pas encore pris ses marques.

Le site defibabelio.fr fourmille de documents que l’on peut utiliser. Des vidéos de présentation viennent rythmer les différents projets proposés. Une FAQ donne le mode d’emploi du concours. Les collègues bénévoles2, à l’origine du prix, mettent aussi à disposition un guide pratique de participation, les sélections de livres pour les trois niveaux (sous différents formats), des exemples de cartes Id, etc. Une web conférence est également organisée chaque année, début novembre, avec Canopé, pour ceux qui débutent.

Enfin, le forum auquel les professeurs inscrits ont accès est une autre source d’idées, de projets…

Une expérience enrichissante

Mais cet investissement ne pèse pas quand on voit l’engouement des élèves pour le Défi Babelio. Peu à peu, ils se prennent au jeu des différents défis et les attendent avec impatience. Ils se conseillent sur leurs lectures, émettent des avis sur leurs critiques, testent leurs quiz, vont voir ce que font les autres concurrents… C’est ce que nous avons expérimenté avec bonheur dès 2019. La première année, en 2019-2020, la classe de 4e avec laquelle nous travaillions, s’était prise au jeu de la compétition avec les autres collèges. Elle était impressionnée par le nombre de participants (plus de 100 inscrits) et le fait qu’il y ait des établissements scolaires de pays étrangers (Espagne, Royaume-Uni, Maroc, Canada, etc.) attisait sa curiosité pour ces élèves lointains géographiquement : qui étaient-ils ? Comment fonctionnait leur école ? Ce qui l’intéressait avant tout, c’était de découvrir les autres groupes, leurs cartes d’identité, leurs résumés, grâce à Babelio et aux tableaux collaboratifs.

Nos élèves furent par ailleurs séduits par l’utilisation d’outils numériques, car cela changeait de ce qu’ils avaient l’habitude de faire lors des prix littéraires précédents. En revanche, ils furent déçus par la difficulté de communiquer avec les autres classes via le site Babelio. En effet, il n’y a pas de « chat », mais un système de messagerie. On envoie un message et on attend qu’on nous réponde. On est loin de l’interactivité de Twitter.

Adapter le prix aux élèves

L’année dernière (2020-2021), nos élèves ont adoré les défis numériques : déposer des avis critiques sur Babelio, mais aussi et surtout relever les challenges proposés. Nous avons débuté par la carte d’identité numérique (« Cartes ID ») qui permet de présenter sa classe ou son club sous forme de carte postale virtuelle. Celle-ci peut être interactive ou non : il y a deux ans, nous nous étions contentés d’un dessin accompagné d’un poème. L’année dernière, nous nous sommes lancés dans une carte animée avec une application graphique.

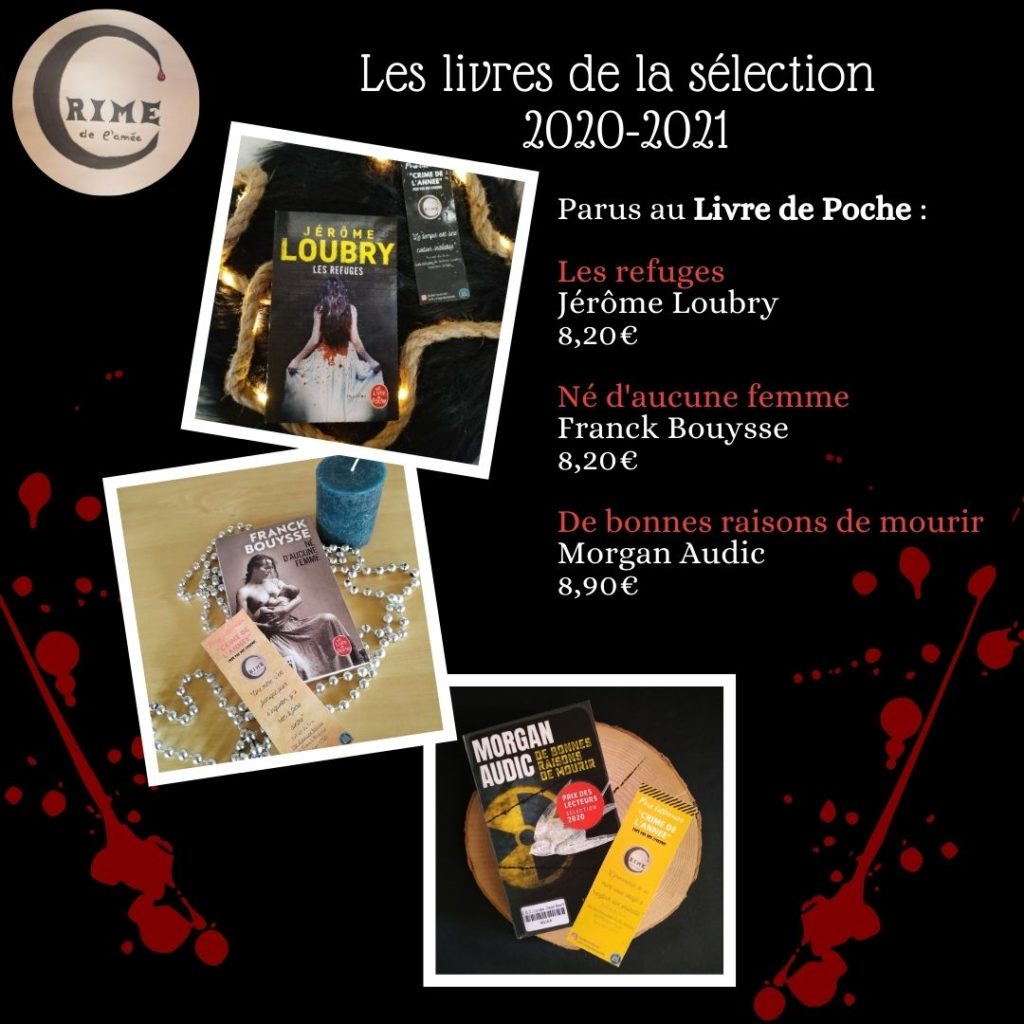

La création de nuages de mots (ou « nuages de tags ») a été très appréciée, car c’est une activité ludique qui permet de jolies réalisations, grâce à des applications en ligne comme Wordart, faciles à prendre en main. Même les collégiens les plus rétifs ou les plus en difficulté ont réussi à faire des productions. Cela a été l’occasion aussi de travailler avec eux sur les mots-clés (les « tags »). Les élèves se sont aussi impliqués dans les Instadéfibabelio et la réalisation de photos mystères pour faire deviner des titres de la sélection aux autres concurrents.

Nous n’avons pas encore tenté les « book trailers » (ces vidéos littéraires que l’on réalise avec Powtoon, Animoto, Moovly…), ni celles « booktubes » (présentations filmées) ou encore les « bookfaces », car ils nous paraissent pour l’instant hors de portée.

Tous les défis proposés ne sont pas obligatoires et il est important d’adapter le prix aux élèves, à leur rythme et à leurs compétences. Par exemple, cette année, le projet a des difficultés à avancer avec notre classe de 4e très hétérogène, qui compte beaucoup de petits lecteurs, d’enfants dyslexiques et d’anciens ENAF3. Ce n’est pas grave, car, parmi la sélection4, nombre d’ouvrages (BD, mangas, romans courts) sont faciles d’accès. Et nous avons un peu d’expérience : les challenges numériques les plus simples à mettre en œuvre comme les nuages de mots, les quiz, l’instadéfi seront les outils de valorisation de leurs lectures. Nous avons déjà de belles surprises parmi les premières productions. Une nouvelle fois, l’année va être enrichissante pour les élèves comme pour nous, grâce à ce prix.