DU POSITIF ET DE L’HUMOUR POUR COMMENCER

L’humain est sociable par définition et il a besoin d’être reconnu par ses pairs. Être exclu du groupe, génère de la honte et de l’anxiété. À cet égard, les sites de réseautage social fonctionnent comme un nouveau système d’appartenance, d’où leur développement. Certains titres prennent en compte ces nouvelles expériences sociales et leurs vertus comme dans La ligue des amis imaginaires d’Agnès Marot ou quand Internet rapproche et crée des amitiés fortes. Ce récit met en scène trois adolescents qui se rencontrent via les réseaux et fondent un groupe. Des adolescents aux parcours et origines bien différents mais qui vivent des situations difficiles : phobie sociale, poids des traditions et maladie. Pas larmoyant mais plutôt optimiste et frais, ce roman est une ode à l’amitié, même si elle est virtuelle. Grâce à sa forme qui mêle différents supports : échanges de mails, extraits Whats’app, Twitter, photos Snapchat et même journal intime, ce récit actuel se lit d’une traite. Il sera apprécié par les plus jeunes (6e et 5e) et montre que la présence sur les réseaux sociaux ne doit pas remplacer celle dans la vraie vie. Sophie Rigal-Goulard dans 15 jours sans réseau, explore avec esprit ces nouveaux besoins et confirme l’addiction qu’ils suscitent. Émilie et sa famille partent en vacances dans la Creuse pour se couper des réseaux. C’est le choix de ses parents mais pas celui d’Émilie et ses frères, accros à Internet. Comment vivre ces vacances sans wifi ? Défi insurmontable ? Pas si sûr car les adolescents vont finir par s’habituer et réinventer leur quotidien. Ce roman choisit l’angle de l’humour pour aborder cette addiction de plus en plus prégnante chez les jeunes (et les moins jeunes) et cela fonctionne bien. Pas simple de se couper du monde et la tentation est grande de retourner sur la toile, qui, par bien des aspects, il faut le reconnaître, nous simplifie la vie. Le ton est juste et l’autrice ne rejette pas en bloc Internet ; elle essaie adroitement de proposer des alternatives, ce qui est plutôt plaisant. Une lecture fluide et facile dès la 6e. Enfin dans Le monde selon Walden de Luc Blanvillain, l’original Walden, collégien, devient malgré lui la superstar des réseaux sociaux. Il utilise cette notoriété soudaine pour servir de bonnes causes : qu’elles soient humanitaires, écologiques… Mais cette surmédiatisation finit par l’ennuyer, d’autant plus qu’il devient aussi une cible économique, ce qu’il ne souhaite pas. Il veut reprendre le contrôle de sa vie. Un récit drôle et intelligent pour parler du pouvoir des réseaux sociaux à mettre entre les mains des élèves de 6e ou 5e. L’écrivain réussit à ne pas stigmatiser, juste à amener à réfléchir par soi-même en mettant en lumière les côtés positifs et négatifs de ces outils numériques. Une belle illustration, comme dans l’ouvrage d’Henry David Thoreau, qu’il faut s’abstraire du monde et de ses désirs pour devenir réellement soi-même.

imaginaires d’Agnès Marot ou quand Internet rapproche et crée des amitiés fortes. Ce récit met en scène trois adolescents qui se rencontrent via les réseaux et fondent un groupe. Des adolescents aux parcours et origines bien différents mais qui vivent des situations difficiles : phobie sociale, poids des traditions et maladie. Pas larmoyant mais plutôt optimiste et frais, ce roman est une ode à l’amitié, même si elle est virtuelle. Grâce à sa forme qui mêle différents supports : échanges de mails, extraits Whats’app, Twitter, photos Snapchat et même journal intime, ce récit actuel se lit d’une traite. Il sera apprécié par les plus jeunes (6e et 5e) et montre que la présence sur les réseaux sociaux ne doit pas remplacer celle dans la vraie vie. Sophie Rigal-Goulard dans 15 jours sans réseau, explore avec esprit ces nouveaux besoins et confirme l’addiction qu’ils suscitent. Émilie et sa famille partent en vacances dans la Creuse pour se couper des réseaux. C’est le choix de ses parents mais pas celui d’Émilie et ses frères, accros à Internet. Comment vivre ces vacances sans wifi ? Défi insurmontable ? Pas si sûr car les adolescents vont finir par s’habituer et réinventer leur quotidien. Ce roman choisit l’angle de l’humour pour aborder cette addiction de plus en plus prégnante chez les jeunes (et les moins jeunes) et cela fonctionne bien. Pas simple de se couper du monde et la tentation est grande de retourner sur la toile, qui, par bien des aspects, il faut le reconnaître, nous simplifie la vie. Le ton est juste et l’autrice ne rejette pas en bloc Internet ; elle essaie adroitement de proposer des alternatives, ce qui est plutôt plaisant. Une lecture fluide et facile dès la 6e. Enfin dans Le monde selon Walden de Luc Blanvillain, l’original Walden, collégien, devient malgré lui la superstar des réseaux sociaux. Il utilise cette notoriété soudaine pour servir de bonnes causes : qu’elles soient humanitaires, écologiques… Mais cette surmédiatisation finit par l’ennuyer, d’autant plus qu’il devient aussi une cible économique, ce qu’il ne souhaite pas. Il veut reprendre le contrôle de sa vie. Un récit drôle et intelligent pour parler du pouvoir des réseaux sociaux à mettre entre les mains des élèves de 6e ou 5e. L’écrivain réussit à ne pas stigmatiser, juste à amener à réfléchir par soi-même en mettant en lumière les côtés positifs et négatifs de ces outils numériques. Une belle illustration, comme dans l’ouvrage d’Henry David Thoreau, qu’il faut s’abstraire du monde et de ses désirs pour devenir réellement soi-même.

ET DES ROMANS PLUS ALARMISTES

Chantage, menace et cyberharcèlement

Le harcèlement revêt de nouvelles formes avec l’explosion des réseaux sociaux et la littérature jeunesse a su s’emparer de ce sujet pour mettre en garde les adolescents contre ces pratiques calomnieuses. Les romans sont nombreux et les scénarios souvent graves. Cachés derrière un écran, les jeunes ne mesurent pas toujours leurs propos et les conséquences peuvent être dramatiques : perte de l’estime de soi, repli, dépression, tentative de suicide. En effet, les rumeurs et médisances se propagent comme une traînée de poudre à l’échelle du virtuel. Trois récits méritent le détour et pourront être proposés dès la 4e. Arthur Ténor dans la collection « Engagé » chez Scrineo signe un récit percutant : La guerre des youtubeurs. Amy, 14 ans, est célèbre et riche grâce à sa chaîne Youtube, « Amycoquette », mais ce n’est pas du goût de tout le monde. Si bien qu’elle devient la cible d’un youtubeur masqué qui se déchaîne contre elle. Titouan, un camarade de classe, voudrait l’aider mais comment lutter contre des détracteurs anonymes qui se lâchent gratuitement ? Un roman fort dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes au cyberharcèlement et ses répercussions. Il permet une prise de conscience de la notion de responsabilité et des poursuites judiciaires possibles. Poignant et dramatique, cet ouvrage manque toutefois de nuance.

Quand Marion se laisse séduire par Enzo, le caïd du collège, elle, si solitaire et sensible, rayonne. Mais le bonheur est de courte durée, puisqu’elle comprend qu’elle a été victime d’une machination de la part d’Enzo et ses copains. Ces derniers l’ont filmée alors qu’Enzo l’embrassait et ont publié la vidéo suggestive sur YouTube. C’est l’enfer pour Marion qui décide de se venger. Tel est le thème du roman La fille seule dans les vestiaires des garçons d’Hubert Ben Kemoun. Ce dernier évoque la cruauté des adolescents et la surexposition que provoquent les réseaux sociaux. Un fait qui restait isolé auparavant fait dorénavant le buzz sur Internet avec des effets dévastateurs chez celui qui en est victime. C’est un récit incisif où l’on ressent vraiment les émotions de l’héroïne.

Quand Marion se laisse séduire par Enzo, le caïd du collège, elle, si solitaire et sensible, rayonne. Mais le bonheur est de courte durée, puisqu’elle comprend qu’elle a été victime d’une machination de la part d’Enzo et ses copains. Ces derniers l’ont filmée alors qu’Enzo l’embrassait et ont publié la vidéo suggestive sur YouTube. C’est l’enfer pour Marion qui décide de se venger. Tel est le thème du roman La fille seule dans les vestiaires des garçons d’Hubert Ben Kemoun. Ce dernier évoque la cruauté des adolescents et la surexposition que provoquent les réseaux sociaux. Un fait qui restait isolé auparavant fait dorénavant le buzz sur Internet avec des effets dévastateurs chez celui qui en est victime. C’est un récit incisif où l’on ressent vraiment les émotions de l’héroïne.

Enfin, Ma réputation de Gaël Aymon met en scène Laura, une jeune lycéenne qui préfère la compagnie des garçons. Quand Sofiane, un de ses amis, essaie de l’embrasser, elle se fait exclure du groupe. C’est alors la descente aux enfers : Laura se retrouve seule et devient victime des pires ragots sur les réseaux sociaux. Une situation dont elle n’arrive pas à parler à ses parents ou professeurs. Un roman court et poignant sur le rejet, l’intimidation, le harcèlement et le rôle des nouveaux médias sur Internet.

Images volées et harcèlement sexuel

Deux romans intenses peuvent être proposés aux élèves de 3e et lycéens sur cette thématique délicate ; ils visent à dénoncer et alerter les jeunes contre les agressions sexuelles via le Net. Mauvaise connexion de Jo Witek dans lequel Julie se fait manipuler par un prédateur sexuel. Adolescente passionnée de mode, elle s’inscrit sur un tchat sous le pseudo de « Marilou » et fait la connaissance de Laurent, un photographe âgé de 20 ans. Il lui promet une carrière de mannequinat et l’ensorcelle. Très vite, elle tombe amoureuse de lui et s’enferme dans cette relation virtuelle. Tendre et affectueux au départ, il va ensuite l’obliger à se dévêtir pendant qu’il la photographie via sa webcam. Même si elle se dégoûte, elle ne peut s’empêcher de continuer. L’autrice détaille avec justesse cet engrenage qui amène la jeune fille à être soumise. Une manipulation sournoise qu’utilisent ces cyber-harceleurs pédophiles. Dans Je voudrais que tu… de Franck Andriat, la narration se partage entre les pages du journal intime de Salomé, qui veut devenir écrivain et les échanges de sa bande d’amis sur leur « chat d’or », un réseau social où chaque membre s’engage à écrire en bon français et à ne pas s’insulter. Lorsque deux nouveaux adolescents s’invitent à ces discussions, le ton change ainsi que les propos. Une jeune fille en souffrance livre son expérience de jeu sexuel. Par ce récit, l’auteur dévoile les déviances d’Internet, surtout sur les êtres les plus fragiles, notamment la pornographie ou les images volées. Il exhorte aussi les jeunes à avoir de vraies relations plutôt que des échanges virtuels. Le final est tragique mais il amène les protagonistes à réfléchir. À ne pas mettre entre les mains des plus jeunes même si l’illustration de couverture est naïve et le livre court.

Identité numérique et mensonge

L’adolescent, pour se construire, cherche à se conformer aux normes de son groupe d’appartenance ; il est en quête d’une reconnaissance sociale par ses pairs. C’est pourquoi, il veut donner une bonne image de lui, quitte à travestir la réalité. Ces situations sont exposées dans deux romans où les personnages s’inventent une autre identité : Dans de beaux draps et Fake, fake, fake. Marie Colot évoque, dans le premier, le mensonge et le cyberharcèlement à travers l’histoire de Jade, 14 ans. Cette dernière fait partie d’une famille recomposée un peu compliquée, puisqu’elle n’a pas moins de cinq frères et sœurs issus de mariages différents, et ça ne s’arrête pas là, car elle voit débarquer Rodolphe, le fils le plus âgé de son beau-père dont elle ignorait l’existence. Parce qu’il a 20 ans et beaucoup de charme, l’adolescente poste une photo de lui sur son mur Facebook en faisant croire que c’est son nouveau petit ami. Une gloire soudaine sur les réseaux sociaux l’encourage à persévérer dans ses affabulations. Elle réinvente sa vie pour attirer l’attention, mais, brusquement, cela se retourne contre elle ; la voilà prise à son propre piège. Elle va alors être victime d’ignobles rumeurs et d’injures gratuites. Tout l’intérêt de ce récit est de montrer que la popularité sur Internet peut atteindre des sommets avant de retomber comme un soufflet. Il est très facile d’enjoliver son image sur les réseaux, mais la réalité finit par vous rattraper. Le sujet est sérieux mais l’optimisme et la légèreté dédramatisent ce récit, le rendant accessible dès la 5e. Fake, fake, fake de Zoé Beck est destiné aux collégiens à partir de la 4e et raconte l’histoire d’Edvard, 14 ans. Pour plaire à Constance et parce qu’il est mal dans sa peau, il crée un faux profil sur Facebook. Il devient donc Jason, un bel Américain en voyage scolaire. Sa notoriété augmente et il accumule les mensonges ; comment échapper à cet engrenage ? Même si l’intrigue ne tourne pas qu’autour de l’usurpation d’identité sur Internet, elle permet d’appréhender ce phénomène qui peut, dans certains cas, mal se terminer.

Gérer sa célébrité sur YouTube

YouTube est une machine à créer de nouvelles stars, parfois éphémères et issues de tous milieux. Cette surmédiatisation n’est pas sans conséquence car le youtubeur est tenu d’apparaître sous un beau profil ; il doit constamment communiquer avec sa communauté et obéir aux diktats des marques qui négocient des contrats juteux avec eux. Un statut pas toujours facile à gérer car il s’avère difficile pour ces célébrités de vivre en dehors des écrans et c’est ce qu’ont très bien montré ces deux romans récemment publiés. Dans C’est pas ma faute coécrits par Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly, la jeune Lolita est une influenceuse beauté populaire, jusqu’au jour où elle disparaît des réseaux. Prudence, une admiratrice de la première heure, s’interroge sur ce soudain silence. Qu’est-il arrivé à la célèbre youtubeuse ? Un roman qui fait alterner les voix des deux adolescentes de même que le temps (la disparition de la jeune fille étant la date de référence). Ce thriller montre à quel point les deux jeunes filles sont dépendantes des réseaux : l’une est rattrapée par la célébrité qu’elle ne peut plus assumer seule, l’autre est une fan inconditionnelle qui vit au travers des vidéos de la youtubeuse. L’occasion de dénoncer les aspects pervers du système : chantage commercial, dénigrement des internautes, narcissisme… Dans Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, ce sont deux enfants qui sont piégés dans la folie YouTube. Mélanie, leur maman, expose sur sa chaîne « Happy Récré » les faits et gestes de ses bambins comme le déballage de cadeaux, les « yes challenge » au cours desquels leur maman dit oui à tout et autres mises en scène. Dans cette course aux followers, elle oublie les vrais besoins de ses enfants qui deviennent des marchandises. Mais un jour, sa fille est enlevée et l’enquête cherche à déterminer qui pourrait lui en vouloir. Un livre glaçant sur la triste réalité des enfant youtubeurs victimes de leurs parents. Intimité familiale exhibée, opportunité lucrative avec le placement de produits, enfants instrumentalisés, Delphine de Vigan explique ce nouveau phénomène médiatique et esquisse les répercussions psychologiques chez ces jeunes stars du Web.

Samantha Bailly, la jeune Lolita est une influenceuse beauté populaire, jusqu’au jour où elle disparaît des réseaux. Prudence, une admiratrice de la première heure, s’interroge sur ce soudain silence. Qu’est-il arrivé à la célèbre youtubeuse ? Un roman qui fait alterner les voix des deux adolescentes de même que le temps (la disparition de la jeune fille étant la date de référence). Ce thriller montre à quel point les deux jeunes filles sont dépendantes des réseaux : l’une est rattrapée par la célébrité qu’elle ne peut plus assumer seule, l’autre est une fan inconditionnelle qui vit au travers des vidéos de la youtubeuse. L’occasion de dénoncer les aspects pervers du système : chantage commercial, dénigrement des internautes, narcissisme… Dans Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, ce sont deux enfants qui sont piégés dans la folie YouTube. Mélanie, leur maman, expose sur sa chaîne « Happy Récré » les faits et gestes de ses bambins comme le déballage de cadeaux, les « yes challenge » au cours desquels leur maman dit oui à tout et autres mises en scène. Dans cette course aux followers, elle oublie les vrais besoins de ses enfants qui deviennent des marchandises. Mais un jour, sa fille est enlevée et l’enquête cherche à déterminer qui pourrait lui en vouloir. Un livre glaçant sur la triste réalité des enfant youtubeurs victimes de leurs parents. Intimité familiale exhibée, opportunité lucrative avec le placement de produits, enfants instrumentalisés, Delphine de Vigan explique ce nouveau phénomène médiatique et esquisse les répercussions psychologiques chez ces jeunes stars du Web.

Addiction aux écrans et réseaux sociaux

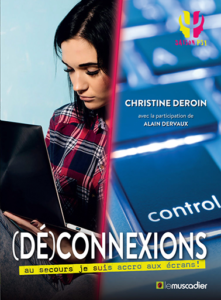

De plus en plus de chercheurs alertent sur les effets inquiétants des réseaux sociaux sur le cerveau, et sur leurs dangers pour les adolescents. Même Facebook a reconnu que la consommation de contenus, quand elle est passive, peut avoir un impact négatif sur le bien-être. La fréquence des rencontres entre jeunes a diminué ces dernières années au profit des écrans. Parallèlement, le pourcentage d’adolescents dépressifs ou déclarant se sentir seuls a, quant à lui, augmenté. Et si la corrélation entre temps passé sur son smartphone et dépression existe, la causalité reste difficile à  prouver : est-ce sa consultation qui affecte la santé mentale ou les personnes déjà fragiles qui passent plus de temps en ligne ? C’est l’éclairage que nous apporte Christine Deroin avec son roman (Dé)connexions. Enzo, Manon et Clément se rencontrent via les réseaux sociaux et décident de se retrouver autour d’un jeu en ligne. Ils ont des profils bien différents mais sont tous les trois dépendants des écrans jusqu’à berner leurs parents, devenir insomniaques, refuser les vraies relations et même fuir avec des inconnus. « Saison Psy » est une collection intelligente et originale où chaque épisode du récit est ponctué par l’analyse d’un psychologue. Grâce au regard de ce professionnel, le jeune prend conscience des origines, des enjeux, des signes et des conséquences d’une addiction aux écrans et réseaux sociaux. Accessible dès la 6e, ce docu-fiction ne dénigre pas Internet mais met en garde contre la boulimie et l’asphyxie. Serge Tisseron, éminent psychiatre et spécialiste des questions autour de l’usage d’Internet, propose aux collégiens un Guide de survie pour accros aux écrans. À partir de quinze situations que rencontrent les parents et ados connectés, il explique pourquoi une surconsommation d’Internet est dangereuse et prodigue des conseils pour apprendre à gérer son temps. Plutôt que de diaboliser les outils numériques, il souhaite montrer les avantages d’un usage raisonné des écrans. Il aborde, à travers de multiples exemples, les questions d’Éducation aux Médias et à l’Information comme le droit à l’image, l’identité numérique, le pistage et les publicités… Un outil indispensable que l’on peut exploiter avec les élèves avec plusieurs chapitres consacrés aux réseaux sociaux.

prouver : est-ce sa consultation qui affecte la santé mentale ou les personnes déjà fragiles qui passent plus de temps en ligne ? C’est l’éclairage que nous apporte Christine Deroin avec son roman (Dé)connexions. Enzo, Manon et Clément se rencontrent via les réseaux sociaux et décident de se retrouver autour d’un jeu en ligne. Ils ont des profils bien différents mais sont tous les trois dépendants des écrans jusqu’à berner leurs parents, devenir insomniaques, refuser les vraies relations et même fuir avec des inconnus. « Saison Psy » est une collection intelligente et originale où chaque épisode du récit est ponctué par l’analyse d’un psychologue. Grâce au regard de ce professionnel, le jeune prend conscience des origines, des enjeux, des signes et des conséquences d’une addiction aux écrans et réseaux sociaux. Accessible dès la 6e, ce docu-fiction ne dénigre pas Internet mais met en garde contre la boulimie et l’asphyxie. Serge Tisseron, éminent psychiatre et spécialiste des questions autour de l’usage d’Internet, propose aux collégiens un Guide de survie pour accros aux écrans. À partir de quinze situations que rencontrent les parents et ados connectés, il explique pourquoi une surconsommation d’Internet est dangereuse et prodigue des conseils pour apprendre à gérer son temps. Plutôt que de diaboliser les outils numériques, il souhaite montrer les avantages d’un usage raisonné des écrans. Il aborde, à travers de multiples exemples, les questions d’Éducation aux Médias et à l’Information comme le droit à l’image, l’identité numérique, le pistage et les publicités… Un outil indispensable que l’on peut exploiter avec les élèves avec plusieurs chapitres consacrés aux réseaux sociaux.

Anticipation et monde virtuel

La question des réseaux sociaux n’est pas absente des romans d’anticipation ou dystopies qui s’adresseront aux élèves de 3e et lycéens. Les auteurs ont su imaginer des mondes où Internet est détourné de sa finalité de départ. Les outils ne servent plus à communiquer et partager mais peuvent se révéler redoutables et menaçants. Dans Réseaux de Vincent Vulleminot, le DKB (DreamKatcherBook) a supplanté Facebook. Il s’agit d’un réseau avec une partie diurne publique et une partie nocturne privée sur laquelle les utilisateurs partagent leurs cauchemars. Sixtie, une adolescente, y exorcise ses démons mais un jour, elle voit la mort en direct dans des vidéos qui s’inspirent de ce qu’elle a partagé. Ce roman, complexe par sa structure, est un policier haletant qui pose de nombreuses questions, en particulier sur l’usage des réseaux sociaux où la violence circule librement. L’auteur y brosse les problématiques d’un monde hyper connecté, voire effrayant. Interfeel d’Antonin Arger met en scène une société futuriste où les habitants sont connectés à Interfeel, un réseau qui permet de ressentir les émotions des autres. Nathan et ses amis ont toujours vécu avec ce dispositif et sont persuadés de son bien-fondé mais lorsque leur enseignant se défenestre, leurs certitudes basculent. Est-ce un monde idéal ? Cette dystopie enclenche une réflexion sur l’emprise et l’influence des médias sociaux. Ils nous enferment dans nos certitudes et entravent les vraies relations. Elle permet aussi de faire des liens avec ce que les chercheurs décrivent aujourd’hui, à savoir les bulles de filtres générés par les algorithmes qui amènent les internautes à s’enfermer et s’isoler dans leurs croyances. Joëlle Charbonneau, dans Need, a choisi de mettre en scène un réseau social qui accomplirait tous vos désirs en échange de certaines missions. Celui-ci connaît évidemment un succès fou auprès des adolescents de la ville de Nottawa aux États-Unis. Mais au fil du temps, les contreparties demandées par Need s’avèrent de plus en plus périlleuses. Un excellent thriller qui suscite bien des questions : qu’est-on prêt à faire pour voir s’exaucer ses désirs ? Jusqu’où peut-on aller sous couvert d’anonymat ? Quelle frontière entre la réalité et le virtuel ? Un bon moyen de considérer la manipulation qu’exercent les réseaux sociaux sur les jeunes. Titania 3.0 de Pauline Pucciano nous propulse dans le Paris du XXIIe siècle où chacun doit être connecté pour exister. Jan, poète et solitaire, rencontre Titania, une jeune fille entièrement retouchée et icône des réseaux sociaux. Mais leur histoire d’amour naissante se complique lorsqu’un officier de police demande à Jan d’enquêter sur elle. Derrière cette histoire, c’est la critique d’une société ultra-libérale qui est dessinée : un monde régi par l’argent, l’apparence et les réseaux sociaux avec des laissés-pour-compte, les HR (Hors Réseau). Un livre de science-fiction qui fait froid dans le dos car il pointe des dérives déjà actuelles.