La lecture d’un roman captivant est a priori une activité à faible émission carbone. Pendant ce laps de temps, le consumérisme (Desjeux, 2020), avec ses effets potentiellement délétères sur l’environnement, semble en partie suspendu (Berners-Lee, 2011). En partie seulement, parce que la lecture, quel que soit son support, nécessite des matériaux, des infrastructures, des systèmes de production et diverses formes de médiation, qui s’insèrent dans l’ensemble des industries culturelles et créatives. Or depuis quelques temps, cette vaste filière économique fait l’objet de recommandations (The Shift project, 2021, Ademe, 2022) et de programmes publics ambitieux cherchant à répondre aux « défis des transitions numérique et écologique1 ».

Documenter l’empreinte environnementale de la chaîne du livre

C’est dans ce contexte qu’une recherche-action, portée par la SCOP Oxalis et l’Université Grenoble Alpes, et soutenue par le ministère de la Culture (Appel à projets Alternatives vertes 20212), s’intéresse aux impacts environnementaux de la chaîne du livre. Intitulée « Décarboner l’édition et la presse » (2023-2025), elle a deux objectifs complémentaires. D’une part, le projet souhaite identifier les connaissances et compétences nécessaires aux futurs professionnels du livre et de l’édition sur les enjeux énergie-climat et élaborer un nouveau cadre pour la formation. D’autre part, il vise à documenter et proposer des stratégies de décarbonation en activant plusieurs leviers comme l’optimisation et la relocalisation de l’impression, l’expérimentation de différentes modalités d’économie de la fonctionnalité appliquée au livre, l’évaluation des déplacements des clients et des salariés en librairie. Pour les bibliothèques, il s’agit de mesurer leur consommation énergétique et de réfléchir à sa diminution, mais aussi de documenter l’empreinte carbone de leurs collections numériques.

La recherche présentée ici porte sur ce dernier point. L’objectif de départ est très concret : évaluer l’empreinte carbone de la lecture de livres et de presse numériques afin de préconiser des pratiques vertueuses et d’expérimenter de nouveaux usages.

Une première étape a permis de cartographier la circulation des flux de données au sein du dispositif Prêt numérique en bibliothèque (PNB) afin d’élaborer des scénarios d’usage (Inaudi et Legros, 2024). Elle a mis en exergue quelques caractéristiques intéressantes :

– un dispositif technique complexe qui nécessite un ou plusieurs équipements et s’appuie sur différents intermédiaires (Inaudi et Legros, 2024) ;

– un fonds de livres limité au regard des fonds imprimés : environ 400 livres pour le plus petit et 9000 pour le plus important ;

– un taux de renouvellement annuel du fonds allant de 30 % à près de 50 % (autour de 10 % pour l’imprimé), avec la nécessité d’une médiation accrue ;

– des usages réduits : 1 % à 17 % des inscrits de la bibliothèque empruntent en moyenne 3 à 4 livres numériques par an.

Cette phase initiale a, en outre, permis de repérer les données manquantes, nécessaires pour fiabiliser les mesures à effectuer, notamment le type de terminal de lecture, sa durée de vie et le temps passé à lire. Une enquête par questionnaire a donc été mise en place (cf. encart méthodologie) dont quelques résultats significatifs sont présentés ci-dessous. Certains sont mis en comparaison avec le « Baromètre sur les usages des livres numériques et audio » (Sofia, SNE, SGDL, 2024).

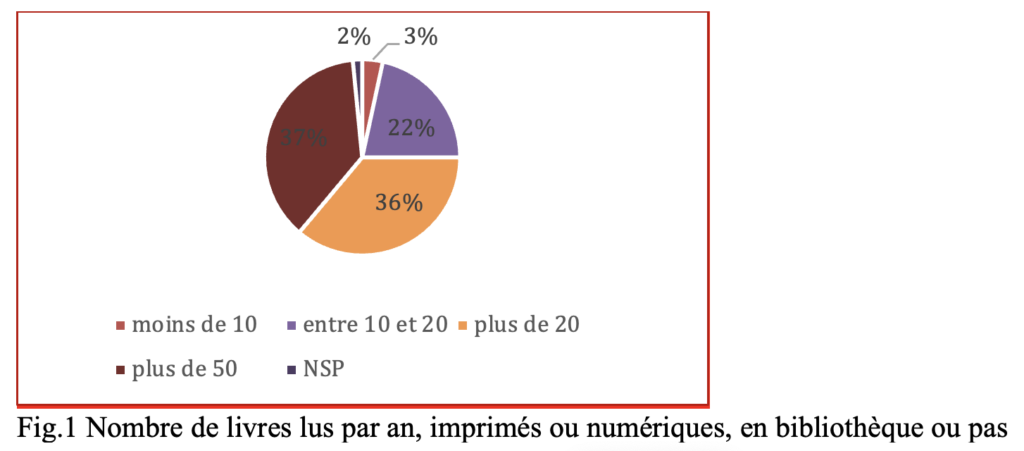

Les personnes ayant répondu à l’enquête peuvent majoritairement être qualifiées de « grands lecteurs » (selon la terminologie du baromètre 2024). Soixante-treize pour cent d’entre elles lisent plus de 20 livres par an, 37 % en lisent plus de 50 (fig. 1).

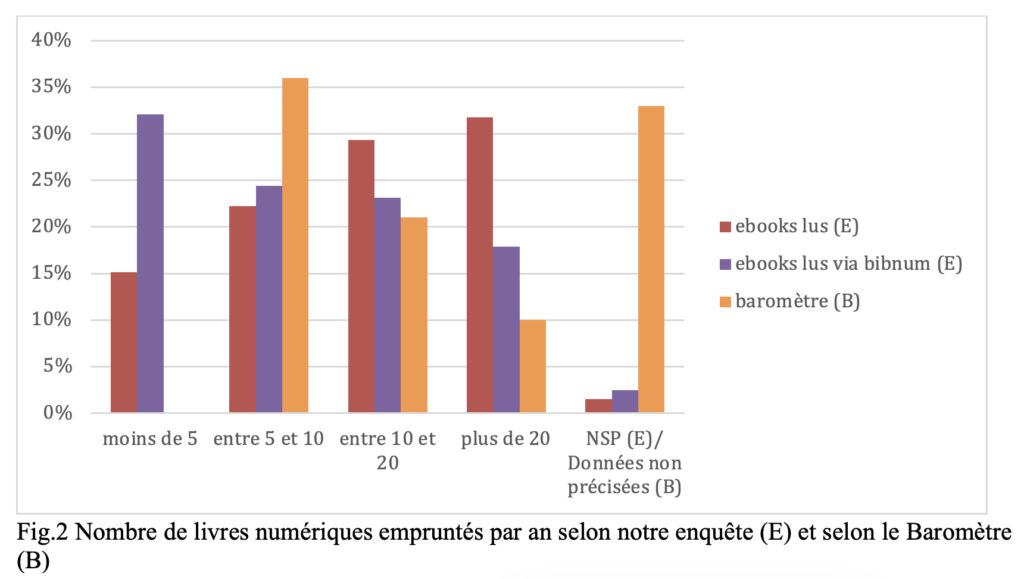

Toutefois, seulement 41 % d’entre elles empruntent plus de 10 ebooks par an en bibliothèque (fig. 2). L’écart entre le nombre de livres lus (imprimés ou numériques) et le nombre de livres empruntés numériquement est donc significatif. Il n’est pas vraiment surprenant dans la mesure où ce type d’emprunt peut s’avérer techniquement complexe et doit s’effectuer parmi un choix limité de titres (Inaudi, 2022). Il donne à penser que ce service est davantage perçu comme un complément de l’offre imprimée pour des usagers qui empruntent déjà beaucoup. En revanche, il n’est pas certain que cette offre touche de nouveaux publics ou soit utilisée par celles et ceux qui sont temporairement ou durablement éloignés de l’offre culturelle in situ des bibliothèques. Ces publics étaient pourtant les destinataires ciblés par le déploiement de dispositifs numériques dans les institutions de lecture publique3.

L’enquête révèle d’autres éléments notables.

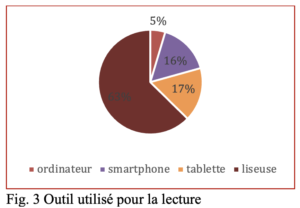

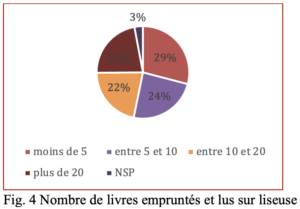

– Le matériel de lecture principalement utilisé est la liseuse (fig. 3), à 63 %. Néanmoins, le nombre de livres lus sur ce support est relativement faible : 75 % des personnes l’utilisent pour lire moins de 20 livres par an (fig. 4). Or, la liseuse est peu ouverte à d’autres usages, si ce n’est le téléchargement, et pour certains modèles la consultation de pages Web en mode dégradé. Lorsqu’elle est peu utilisée, son intérêt environnemental diminue par rapport à d’autres outils multiusages (Ademe, 2022). Le fait qu’elle nécessite un outil tiers (ordinateur) pour transférer les livres empruntés à la bibliothèque renforce ce constat.

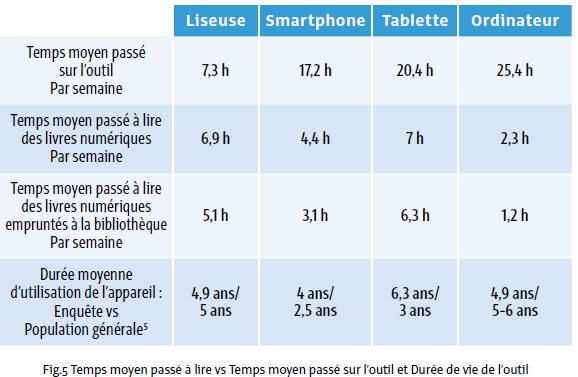

– Les usagers interrogés paraissent conserver leurs smartphones ou leurs tablettes plus longtemps que ce qui est relevé dans la population générale (Ademe, Arcep, 2023) mais en ont un usage plus réduit (17,2 h/sem. pour le smartphone contre environ 25 h/sem. dans la population française4). En revanche, pour les liseuses et les ordinateurs, la durée de vie est quasiment identique à celle de la population générale (fig. 5).

Il serait bien évidemment intéressant de questionner davantage le rapport des usagers de bibliothèque aux outils informatiques, ce qui n’a pas été approfondi dans le cadre de l’enquête. Néanmoins, les données recueillies apportent un éclairage complémentaire aux travaux déjà existants (Ademe, 2022, The Shift projet, 2021) sur la lecture de livres numériques et ont servi :

– d’une part, à préciser les scénarios d’usage déjà élaborés (Inaudi et Legros, 2024) ;

– d’autre part, à calculer aussi finement que possible l’empreinte carbone d’une lecture de livre numérique en bibliothèque selon l’analyse du cycle de vie (ACV) ou life cycle assessment (LCA). Cette méthode, normalisée par l’ISO 14000 à partir de 1996, permet d’établir le profil environnemental d’un produit ou d’un usage en quantifiant plusieurs aspects en lien avec le système de production et de consommation (Kozak, 2003), depuis l’extraction des matériaux pour le produire jusqu’à la gestion de sa fin de vie, en passant par ses usages (consommation énergétique, matériaux utilisés, déchets générés, etc.).

Les premiers calculs, effectués pour le scénario « lire un livre numérique de 300 pages via le dispositif PNB », indiqueraient un faible impact d’une lecture sur liseuse : 0,169 kg eq CO26. Ils montrent un impact encore plus faible sur smartphone : 0,137 kg eq CO2. La différence entre les deux mesures paraît infime et s’explique, en partie, par une durée d’utilisation relativement faible du smartphone des personnes ayant répondu à l’enquête.

Ces chiffres tendent à renforcer l’hypothèse que la partie la plus impactante d’un dispositif de bibliothèque numérique est l’équipement de l’usager, en raison de la forte mutualisation du dispositif PNB en amont de la chaîne, de la production du livre à sa mise à disposition dans le catalogue de la bibliothèque (Inaudi et Legros, 2024).

Ils tendent aussi à montrer que la liseuse, privilégiée par les lecteurs pour son confort et sa praticité en mobilité, n’est pas l’outil le plus éco-responsable dans ce cadre d’usage : durée de vie équivalente à la moyenne pour la liseuse (5 ans), dimension monotâche, nécessité d’un outil informatique tiers pour le transfert de fichiers et utilisation peu intensive. À noter toutefois que ces résultats sont partiels, des analyses et développements plus avancés sont encore en cours. Ils permettront de les consolider et de les élargir et pourront être retrouvés dans le rapport du projet « Décarboner l’édition et la presse » dont la publication est prévue au second trimestre 2025.

Documenter le numérique en bibliothèque… ce n’est pas si facile

Par ailleurs l’étude technique conduite confirme d’autres hypothèses plus politiques. Dans le cadre du projet « Décarboner l’édition et la presse », le questionnement sur les conséquences environnementales des collections numériques en bibliothèque de lecture publique a émergé tardivement. Il s’est imposé afin d’intégrer la part croissante des dispositifs de prêt, de lecture, de visionnage et d’écoute de contenus culturels numériques ou numérisés dans l’offre de ces établissements. En France, dès la fin des années 19907, le développement de la présence sur le Web des bibliothèques a fait l’objet d’un soutien institutionnel et financier important et continu. L’ambition était, entre autres, de positionner les bibliothèques dans l’offre culturelle en ligne, de ne pas les laisser à l’écart de l’évolution des pratiques culturelles et sociales des usagers. Le même constat peut être fait dans d’autres pays, sous des formes multiples, avec un niveau variable d’implication des différents acteurs publics et privés (Da Sylva, 2013), ou encore, dans les établissements scolaires où des ressources ont progressivement été mises à disposition des élèves et des enseignants via des portails numériques, comme complément de l’offre documentaire des CDI (Inaudi, 2015).

Pourtant, l’impact environnemental de ces dispositifs était, alors, relativement peu documenté. Pour le livre, des études, suivant la méthodologie LCA, ont comparé l’impact entre un livre imprimé et un livre numérique (Kozak, 2003, Moberg et al., 2011). Dans leur continuité, à partir du constat que le support imprimé est plus écologique à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente, d’autres ont suggéré qu’un livre imprimé utilisé dans une bibliothèque pourrait s’avérer préférable à la lecture d’un ebook (Naicker et Cohen, 2016). Mais globalement, jusqu’aux années 2020, le développement des collections numériques, plutôt bien documenté sur le plan technique, l’est faiblement sur le plan sociétal et environnemental. Cet état de fait s’insère dans un « impensé numérique » plus global qui touche différents secteurs d’activité (Robert, 2016, 2020), dont celui des bibliothèques (Inaudi, 2022). Il va de pair avec la supposition que l’informatique serait la solution à tout, qu’elle serait déjà vertueuse et exempte de réduction de son impact (à l’instar de Google proclamant sa neutralité carbone depuis 2007), si bien que l’expansion des entreprises technologiques a longtemps été favorisée sans tenir compte des conséquences (Knowles et al., 2022).

De fait, déconstruire des dispositifs numériques, questionner leurs modes de conception même sur un sujet aussi médiatisé que la protection de l’environnement est loin d’être une évidence. Plusieurs intermédiaires techniques et commerciaux n’ont pas donné suite à nos sollicitations. Nous avons pu comprendre les flux de circulation du dispositif Prêt numérique en bibliothèque, grâce à des entretiens avec des éditeurs, des porteurs de projet et des documents techniques, mais sans réponse de Dilicom, pourtant tiers technique central du dispositif (Inaudi, 2022). De même, nous n’avons pu, à ce jour, cartographier les dispositifs de presse en ligne ni identifier des scénarios d’usage en raison de l’absence de réponses à nos sollicitations des deux principales plateformes (Cafeyn et Europresse) utilisées par les bibliothèques partenaires du projet. Nous avons recueilli quelques statistiques d’usages, partielles et insuffisantes pour avoir une vision précise du fonctionnement (hébergement, circulation, stockage des données, terminaux utilisateurs) entre la plateforme, les éditeurs de presse, les bibliothèques et les usagers.

« On arrête tout, on réfléchit8 »

La volonté de rendre les bibliothèques plus vertueuses sur le plan environnemental, de la part des professionnels9 et de leur tutelle institutionnelle, date de la fin des années 2010. Toutes les dimensions de l’activité sont concernées, de la gestion des collections aux bâtiments en passant par les compétences professionnelles et les déplacements des usagers. Dans le dossier « Pour un engagement fort des bibliothèques dans la transition écologique » (ministère de la Culture, 2024), « la stratégie de sobriété numérique » tient en quelques pages (p. 67-71). Pourtant, un constat intéressant y est posé à propos des ressources éditoriales auxquelles s’abonnent les bibliothèques et qui sont hébergées chez des prestataires externes. Il fait écho au silence que nous ont opposé ces intermédiaires techniques lors de notre enquête. En effet, il est écrit que « beaucoup d’éléments ne sont pas à la main des bibliothèques ». « Concentré chez l’éditeur le coût énergétique de stockage […] ne relève donc pas des bibliothèques » (p. 68). En actant les limites imposées par le modèle des plateformes, le ministère affranchit les bibliothèques de leurs possibilités d’agir, sans questionner l’incapacité du service public à maîtriser les conséquences environnementales des dispositifs qu’il propose. Il en va de même pour la plupart des contenus culturels numériques (film, musique, ressources pédagogiques, etc.) mis à disposition dans des espaces publics, bibliothèques mais aussi établissements scolaires et universitaires.

Ainsi, le modèle économique et technique d’accès aux contenus culturels numériques proposés aux institutions publiques n’œuvre pas nécessairement au bien commun. Le fonctionnement par licence de prêt ou par abonnement ne permet plus aux bibliothèques de constituer un patrimoine ni d’avoir la complète maîtrise de leur politique documentaire (Inaudi, 2022). Il peut en être de même pour les CDI lorsque des ressources pédagogiques sont proposées par des fournisseurs externes via le Gestionnaire d’accès aux ressources (GAR) par exemple. Les éditeurs ont un intérêt légitime à ce que chaque bibliothèque ou réseau de bibliothèques développe et maintienne sa propre bibliothèque numérique, à ce que le prêt numérique fonctionne avec des DRM (digital rights management ou gestion des droits numérique) pour maintenir le principe du prêt physique, un exemplaire – un lecteur. Qu’en est-il pour les bibliothèques, pour qui cela implique du temps, des ressources techniques et financières dédiés à ces dispositifs, au détriment parfois de l’accueil et du fonds physique, alors que les usages, restent aujourd’hui encore, balbutiants ? Qu’en est-il pour les usagers pour qui le numérique devrait permettre davantage de fluidité et d’accessibilité aux connaissances ? Le service public, en proposant des contenus accessibles à toutes et tous, répond à sa mission mais les conditions dans lesquelles cela se fait mériteraient sans doute d’être redéfinies. Une récente journée d’étude de l’Association des bibliothécaires départementaux (ABD) mettait d’ailleurs ce sujet en débat sous la question « les offres numériques de bibliothèques départementales : stop (pause) ou encore10 » ?

Le Manifeste sur la lecture publique (IFLA, UNESCO, 2022) déclare que la diversité des intérêts des bibliothèques publiques pour les populations nécessite d’être sans cesse démontré, et que dans cet objectif, l’appui de la recherche doit être requis. De fait, cette étude met en exergue les enjeux sous-jacents relatifs à l’administration des bibliothèques, à leur organisation et à leur relation aux usagers. Évaluer l’empreinte carbone de la lecture d’un livre ou d’un journal, du visionnage d’un film ou d’une écoute musicale sur support numérique n’est que la partie visible de l’iceberg. Si l’on s’en tient au simple calcul de l’impact d’une lecture sur support numérique en bibliothèque, au vu de sa faiblesse, on pourrait soutenir les discours proposant de supprimer les collections de livres imprimés dans les bibliothèques ou les CDI, comme cela a été acté dans le réseau CANOPÉ (Cour des comptes, 2024). Les conséquences politiques et sociales d’un développement de collections numériques au détriment des fonds physiques ne seraient pas anodines : fermeture des bibliothèques physiques, actuellement rares lieux publics de proximité, encore ouverts à tous ; digitalisation accrue de l’accès à la culture et à la connaissance ; perte de maîtrise des politiques documentaires pour les acteurs du secteur, etc. (ABF, 2015, Touitou, 2020, Rédaction du BBF, 2023). Aussi faut-il veiller à ne pas résumer le coût écologique du numérique à un chiffre, si faible soit-il. Aux poids des infrastructures réseaux, des équipements informatiques, du stockage croissant de données et de leurs flux, s’ajoutent les coûts plus masqués, liés à la perte de patrimoine, au temps passé à alimenter un fonds documentaire de moins en moins pérenne, aux nouvelles médiations à initier, à l’évolution des compétences et des métiers, à la modification des équilibres et des prérogatives entre les acteurs de la chaîne du livre. Documenter, c’est rendre visible et lisible ces enjeux qui sont au cœur de l’activité et des missions des professionnels de l’information.

Méthodes et données utilisées dans le cadre de l’étude

L’étude s’appuie sur plusieurs matériaux, différentes méthodes de recueil et de traitement des données :

• un corpus de discours émanant de l’institution et de professionnels, notamment des rapports du ministère de la Culture, de l’Ademe, de l’Arcep et du Shift project listés en bibliographie ;

• une collecte de données (type de contenus numériques, formats, usages, etc.) auprès de sept bibliothèques numériques et de leurs partenaires (éditeurs, plateformes), en France et en Belgique ;

• des entretiens avec les personnes en charge des dispositifs numériques dans les bibliothèques partenaires et les responsables de plateformes de livres numériques ;

• une enquête par questionnaire en ligne administrée du 7 mars au 30 juin 2024, auprès de lecteurs de livres numériques en bibliothèque de lecture publique. Son objectif était d’apporter des informations qualitatives sans visée représentative : mieux connaître les motivations, les pratiques et les outils de lecture des usagers de bibliothèque. Le questionnaire a été diffusé via le réseau des Bibliothèques numériques de référence (BNR) et le réseau Carel. Trois cent vingt-quatre personnes inscrites dans 125 bibliothèques différentes en France y ont répondu ;

• le calcul de l’impact de la lecture de livres numériques via différents scénarios. Cette partie a été principalement réalisée par Priscille Legros, conseillère en matière de numérique responsable (La bouture numérique), avec l’aide d’Arnaud Guéguen, expert IT (Shift project).