Contextualisation de notre travail de recherche et méthodologie

Notre analyse s’inscrit dans le cadre d’un travail de thèse soutenu et finalisé sur les pratiques d’information dans un contexte de pédagogie documentaire sur les RSN dans le second degré. Nous avons étudié le lien existant ou non entre les pratiques prescrites et les pratiques informelles à travers le discours des enseignants documentalistes et des élèves dans le cadre de la modélisation d’une culture de l’information (Entraygues, 2020).

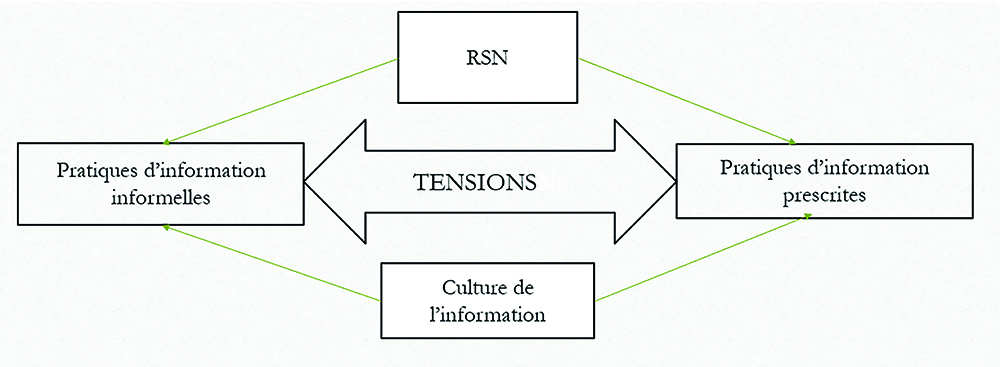

Pour mener notre travail de recherche doctorale, à partir d’une réalité professionnelle et sociétale complexe, celle des enseignants documentalistes, nous avons analysé les articulations entre trois objets qui nous sont apparus en tension au début de notre recherche.

Reprenons rapidement les notions qui sont au cœur du métier d’enseignant documentaliste car elles trouvent leur origine dans les missions de la profession et sont liées à la société de l’information.

Tout d’abord, la culture de l’information et ses expressions multiples telles que la culture de l’information, la culture informationnelle, la maîtrise de l’information ou la literacy informationnelle et l’Éducation aux médias et à l’information (ÉMI) regroupent pratiques sociales, notions théoriques et pratiques pédagogiques. À la fois culture commune et générale (Doueihi, 2011) en lien direct avec la société de l’information (Chante, 2010), elle constitue, aussi, une forme non délimitée de culture scolaire qui découle d’une réflexion sur des contenus de connaissances nécessaires aux élèves dans le but d’éduquer à l’information (Chapron et Delamotte, 2010).

Les pratiques d’information représentent l’ensemble des rapports à l’information qu’ils soient informationnels, communicationnels, socialisants ou ludiques. Deux types de pratiques, prescrites et informelles, entrent en tension dans des contextes d’usage en apparence opposés (Béguin-Verbrugge, 2006). Nous maintenons cette différenciation pour offrir un cadre théorique à des pratiques d’information multiples.

Les RSN, troisième objet mobilisé qui se caractérise par de l’information qui circule sur une plate-forme-technique (Boyd et Ellison, 2013), sont au cœur de ces pratiques d’information juvéniles.

Pour comprendre les divergences et les convergences entre ces trois notions, nous avons étudié les pratiques d’information sur les RSN dans un contexte scolaire de janvier à juin 2017. Nos terrains d’observation, au nombre de dix, se répartissent sur le territoire national et regroupent des établissements scolaires diversifiés, avec une répartition relativement homogène entre quatre lycées et six collèges, puis entre les zones rurales, urbaines et semi-urbaines. L’enquête de terrain a porté sur deux catégories de publics différents : les enseignants documentalistes et les apprenants, élèves des établissements scolaires. Nous avons mis en place une méthodologie en deux volets combinant des entretiens semi-directifs avec onze enseignants documentalistes et 81 élèves sur les pratiques prescrites et informelles en rapport avec les RSN et l’observation et l’analyse de séances pédagogiques. Le terrain nous a fait découvrir deux contextes d’études : un cadre formel lors de séances avec des documents de cours et les rendus des élèves, un cadre informel avec les traces écrites des élèves sous formes de photos ou de copies de documents.

Un choix scientifique : le nuage de mots

Lors des rencontres avec les sujets, nous leur avons demandé de nous donner spontanément trois mots clés en rapport avec les réseaux socionumériques : nous avons recueilli environ 240 mots émanant des élèves et 30 mots de la part des enseignants documentalistes.

Au début de l’entretien, les élèves devaient énoncer rapidement trois mots de manière spontanée, représentant leur vision des RSN.

En complément de la série des trois questions sur la place des RSN à l’école, au CDI et dans la culture de l’information, les enseignants documentalistes devaient également citer trois termes correspondants aux RSN dans un cadre professionnel : Q5 […] Donnez trois mots clés représentant les RSN en tant qu’enseignant documentaliste.

Nous avions pour objectif de récolter un ensemble naturel1 et révélateur de la parole de nos deux publics-cible. Pour exploiter au mieux ce corpus, nous avons choisi d’illustrer ces représentations générales par un nuage de mots construit avec les mots-clés, reflets intuitifs de la vision déclarée des RSN. Le nuage de mots est un résumé sémantique qui apporte une schématisation rapide des représentations d’un objet ou d’une pratique.

Pour notre recherche, cet outil visuel a amplifié scientifiquement nos affirmations sur ce sujet à travers une figuration simplifiée, visuelle et hiérarchisée des discours. C’est un appui complémentaire de notre analyse des verbatims des élèves et des enseignants.

Cette représentation fondée sur la fréquence d’apparition des catégorisations déclarées, est une forme de doxa locale, fondée sur une statistique de fréquence (Boullier et Crépel, 2009, p. 119). Au-delà de la facilité d’accès qui explique une démocratisation, par exemple, grâce au site Delicious, site de classement de marque-pages avec une indexation thématique, le nuage de mots nous offre une entrée quantitative pour notre analyse discursive dans la continuité de notre exploration sémantique et une visualisation accessible des représentations fondées sur les critères scientifiques. Par conséquent, nous avons fait le choix à partir des mots clés récoltés auprès de nos deux publics de travailler à partir d’un nuage de mots comme élément complémentaire de notre démonstration scientifique au sens que lui concèdent Dominique Boullier et Maxime Crépel (Ibid.) interrogeant cependant les limites de la valeur scientifique de ce graphisme. En effet, le nuage de mots, figuration qui peut sembler subjective, ne constitue pas une schématisation traditionnelle des résultats de recherche mais plutôt une vulgarisation scientifique de notions à analyser pour une véritable exploitation des données collectées.

Quelques représentations des pratiques d’information sur les RSN des élèves

Cet agencement de termes présente, dans une police plus grande et plus grasse, les mots les plus répétés sur les 243 mots recueillis : on remarque que partage, discuter, communiquer, photo, divertissement se détachent des autres, ce qui correspond aux pratiques plurielles que nous avons observées lors de notre recherche, à savoir les pratiques d’information sociales, ludiques et communicationnelles, en rapport direct avec le divertissement et les loisirs des adolescents.

Le partage et les enjeux communicationnels se démarquent nettement de cet agencement de termes ce qui est en adéquation avec les pratiques d’information identifiées en amont. Les amis, personnes centrales du réseau, s’affichent également comme des éléments constitutifs et inhérents aux RSN. Les pratiques et les représentations sont en phase et montrent une certaine conscience des enjeux informationnels sur les RSN.

Quelques représentations des enseignants documentalistes des pratiques pédagogiques sur les RSN

Ce nuage de mots a été réalisé à partir des mots-clés donnés par les onze enseignants documentalistes interrogés. Quatre mots-clés se distinguent et situent les usages des RSN dans une dimension professionnelle éducative mais non pédagogique. Le vocable communauté fait référence à une communauté professionnelle avec une identité forte qui partage des ressources. Le partage et l’échange, mots-clés redondants donnés par les sujets, font partie des pratiques professionnelles importantes des enseignants documentalistes et montrent les interactions au sein du groupe professionnel. Nous pensons par exemple aux groupes créés sur les RSN. L’information forme le contenu présent sur les RSN et implique une vigilance critique. Cette méfiance conjointe à l’utilisation des RSN se retrouve transmise parfois involontairement aux élèves par le biais d’une entrée pédagogique centrée sur les risques numériques ou les dangers des RSN.

Potentialités pédagogiques du dispositif RSN à la lumière d’une comparaison entre les représentations des deux sujets d’étude

Nous notons alors deux types de représentations en opposition : celle des enseignants documentalistes relatives à des objectifs éducatifs et faisant écho aux préoccupations d’une même communauté professionnelle. Ces représentations communes avec les élèves nous indiquent un cadre d’usage technique général et sociétal. Les RSN apparaissent comme un outil informationnel et communicationnel permettant le partage.

La réalité de la société de l’information pose question pour la communauté pédagogique et réaffirme ses objectifs de transmission d’une culture de l’information aux élèves ; en même temps, les élèves expriment également un besoin de sensibilisation à des pratiques d’information sur les RSN. Toutefois, les projets pédagogiques observés sur les RSN s’avèrent une réponse éducative à une sociabilité juvénile mais sont guidés parfois par une entrée stigmatisante focalisant sur les risques sur les RSN.

Les mises en œuvre pédagogiques centrées sur les RSN de nos huit terrains d’observation offrent trois entrées éducatives différentes, informatives, communicationnelles et réflexives et permettent des formes de transmission diverses entre perméabilité ou transférabilité des sphères scolaires et privées et des sensibilisations aux pratiques d’information personnelles sur les RSN.

Perspectives vers la construction d’une culture de la citoyenneté informationnelle

Les représentations des RSN de nos deux sujets nous révèlent une délimitation spécifique et la formation d’une culture de l’information composite au sens de Joëlle Le Marec (2002).

Cette culture de l’information, telle que nous l’avons analysée, fait le lien entre le terrain et la conceptualisation, la théorie et la pratique, s’accordant avec les nouveaux dispositifs que sont les réseaux socionumériques en lien avec les pratiques d’information.

Une première forme de culture de l’information, contextuelle, interroge le lien entre formalité et informalité et remet en cause les relations entre la norme scolaire et la norme sociale. Les sphères privée et scolaire influencent directement les pratiques d’information sur les RSN ; se forme alors une double culture de l’information afférente aux contextes d’usage.

Ensuite, nous en avons déduit que la culture de l’information était émergente c’est-à-dire en construction pour s’adapter à la société de l’information et reliée directement aux RSN et aux pratiques d’information scolaires innovantes qui en découlent.

Enfin, nous pouvons en conclure que la notion de culture de l’information comme une culture de la citoyenneté informationnelle est une culture pratique, conceptuelle et critique au sens étymologique en lien avec l’information vers une autonomisation informationnelle : pour agir dans la société de l’information et pour maîtriser l’information, pour comprendre la société de l’information et enfin pour s’épanouir en tant que citoyen.

La culture de l’information en formation relative aux pratiques d’information sur les RSN se dessine multiscalaire et stratiforme, fonction des cadres d’usage et des prescriptions (enseignantes, parentales, sociales) dont les pratiques d’information émanent.