Molière a droit en 2022-2023 à un double anniversaire : celui du quadri-centenaire de sa naissance (1622-2022) mais aussi celui des 350 ans de sa mort en 2023. Ces années Molière donnent lieu à de multiples événements et hommages pour célébrer celui qui a tant marqué l’histoire de la langue française qu’elle en est même dénommée « langue de Molière ». « L’Illustre Molière » comme le titre la NRP évoque dans ses pièces des thèmes et enjeux de société qui restent toujours d’actualité et font de ces comédies une satire transposable à nos travers contemporains. Face au panorama de ressources, spectacles, expositions et parutions qui accompagnent les célébrations autour de Molière 2022, gardons en tête le formidable pouvoir cathartique du théâtre qui, grâce aux procédés comiques utilisés, dénonce inégalités sociales et faiblesses humaines. Étudier l’œuvre de Molière permet de travailler avec les élèves de multiples compétences en lecture, écriture, mais aussi de développer l’oralité et d’affûter leur esprit critique. Les textes du dramaturge reflètent par ailleurs une période historique et artistique foisonnante qui peut faire l’objet de nombreux ponts interdisciplinaires notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle. Si « Molière s’est donné le mot de la fin1 » en mourant quasiment sur scène, ces répliques n’ont certainement pas fini de résonner en nous.

Événements autour du 400e anniversaire de la naissance de Molière

Programme anniversaire

Ministère de la Culture : programme détaillé des événements partout en France autour du 400e anniversaire de la naissance de Molière.

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Celebration-du-400e-anniversaire-de-la-naissance-de-Moliere

Et également sur France info :

https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/400-ans-de-moliere-des-celebrations-en-france-et-un-peu-partout-dans-le-monde_4917867.html

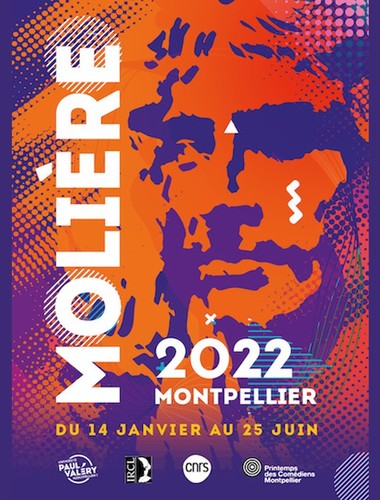

Plateforme Molière 2022

Ce site rassemble en particulier tous les colloques et congrès dédiés à Molière au cours de l’année 2022. On peut citer entre autres : le colloque Retours sur Molière à la Sorbonne qui s’est déroulé en janvier 2022 ; le programme universitaire Molière 2022 à Montpellier avec des conférences, des webinaires et des spectacles ; les 27-28 juin, et 11-12 juillet : Molière par la scène en partenariat avec la Maison Française d’Oxford et la ville d’Avignon ; les 17-19 novembre 2022, le colloque international Molière et les acteurs comiques : art et techniques de la création scénique à l’Université Rennes 2 ; le 29 novembre : « Les deux Baptistes », Molière et Lulli/Lully à l’Université de Florence.

https://moliere2022.org/

Sélections de spectacles en 2022

La Comédie Française (Paris) consacre toute la saison 2022 à Molière : au programme, un grand nombre de ses pièces (Le malade imaginaire, L’Avare, Monsieur de Pourceaugnac, Le médecin volant, Le misanthrope, Dom Juan etc.) mais aussi des pièces qui s’inspirent de la vie du dramaturge ou adaptent librement plusieurs de ses textes : Singulis, le silence de Molière ; On ne sera jamais Alceste ; Le crépuscule des singes ; Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et…

https://www.comedie-francaise.fr/fr/saison/moliere-2022

À noter : la pièce Le Tartuffe ou l’hypocrite (mise en scène par Ivo van Hove, avec Denis Podalydès) n’est pas le texte classique qui est habituellement joué (Le Tartuffe ou l’imposteur). Il s’agit ici de la première version de la pièce censurée en 1664. Cette pièce sera en tournée dans toute la France en 2022.

https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/le-tartuffe-ou-lhypocrite

Retrouvez également le programme des pièces prévues dans le cadre du cycle Molière du Château de Versailles :

https://www.chateauversailles-spectacles.fr/tag/moliere_t218/1

Dehors Molière ! ou l’école de la rue, de la Compagnie Casus Délires. Spectacle qui a gagné l’appel à projet « Poquelin, pour aujourd’hui ou pour demain » dont le but est de diffuser l’œuvre de Molière dans l’espace public :

https://www.casusdelires.com/dehors-moliere/

Tartuffe, mise en scène par Macha Makeïeff, Théâtre de la Criée, Marseille. En tournée dans toute la France en 2022 :

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/tartuffe.html

La Ville de Pézénas dans l’Hérault met également à l’honneur Molière, en proposant un Festival Molière en juin 2022, des journées du Patrimoine centrées sur la figure de Molière à travers cette ville dans laquelle il a séjourné, et diverses animations tout au long de l’année :

https://www.ville-pezenas.fr/billetterie-culture/theatre-et-expos/

Les rencontres de l’Illustre Grenier – Comédie française. Un programme de rencontres, tables-rondes et débats autour de l’œuvre du « Patron » des lieux. À retrouver ensuite en ligne sur :

https://www.comedie-francaise.fr/fr/les-illustres-greniers

Expositions

Trois expositions issues des collections de la Comédie Française se sont déroulées de janvier à juillet 2022 : Molière aux mille visages ; Molière sur scène ; Molière aux mille couleurs (costumes). Vous pouvez retrouver les pièces maîtresses de ces expositions en ligne sur le site de la Comédie Française.

https://www.comedie-francaise.fr/fr/exposition_en_cours

Molière en costumes – Centre national du costume de scène, à Moulins, du 26 mai au 6 novembre 2022. Les œuvres du dramaturge sont vues au travers de 150 costumes qui dressent un panorama original de ses pièces.

https://www.cncs.fr/

Molière, le jeu du vrai et du faux – Bibliothèque nationale de France, site Richelieu du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023. Cette exposition regroupe documents d’archives, manuscrits originaux, œuvres d’art, costumes, pour retracer la vie et l’œuvre de Molière.

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2022-01/CP_Moliere_BnF_2022.pdf

Molière en musiques – Bibliothèque-Musée de l’Opéra du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023. En partenariat avec l’Opéra National de Paris et la Comédie Française, cette exposition de la BnF se centre sur le rôle de la musique dans les œuvres de Molière, notamment avec la création de la comédie-ballet et les liens du dramaturge avec les compositeurs de son temps.

Galerie de la bibliothèque-musée de l’Opéra | BnF – Site institutionnel

Molière, la fabrique d’une gloire nationale (1622-2022) – Versailles (Espace Richaud) exposition qui s’est déroulée du 15 janvier au 17 avril 2022 : avec en prolongement l’inauguration d’une statue contemporaine de Molière dans la cour d’entrée du Château de Versailles réalisée par l’artiste Xavier Veillhan.

https://moliere2022.org/files/versaillesfabrique.pdf

Ressources numériques

Dossier Lumni sur Molière : des articles synthétiques sur sa biographie et son œuvre, ainsi que plusieurs courtes vidéos explorant certaines de ses plus célèbres pièces et les éléments marquants de son héritage sur l’histoire du théâtre.

https://www.lumni.fr/dossier/moliere

La Comédie Française : dossier très complet sur Molière, éléments biographiques détaillés, œuvres, critiques littéraires et personnages, Molière vu par ses contemporains, l’héritage et l’influence de Molière en Littérature.

https://www.comedie-francaise.fr/fr/moliere

Ressources Éduscol : « Molière à la croisée des Lettres et des Arts ». Une sélection de ressources pédagogiques, des pistes bibliographiques et filmographiques, les liens vers tous les événements de l’année Molière.

https://eduscol.education.fr/2558/moliere-la-croisee-des-lettres-et-des-arts

Opération Molière jusqu’en 2023 :

Des capsules vidéo, des dossiers issus du Réseau CANOPÉ, de Théâtre en acte, de la Comédie-Française, des ressources de la BnF et du site theatre-contemporain.net, mais aussi des séquences pédagogiques produites par l’ANRAT (Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale).

http://operati.cluster030.hosting.ovh.net/

Théâtre en acte de Canopé : dossier sur Molière, composé d’interviews de comédiens et de metteurs en scène ainsi que des pistes pédagogiques en lien avec la base Éduthèque.

https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/auteur/moliere-1.html

Dans les programmes scolaires

Collège

BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015. Annexe 2 Programme d’enseignement du cycle de consolidation (cycle 3).

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special11/MENE1526483Aannexe2.htm

Français : « En 6e, le corpus des œuvres à étudier est complété par des lectures cursives au choix du professeur, de genres, de formes et de modes d’expression variés, dont le théâtre. Outre la lecture de pièces, la mise en voix, voire la théâtralisation, est recommandée. »

BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015, annexe 3 : programme d’enseignements du cycle des approfondissements (cycle 4).

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special11/MENE1526483Aannexe3.htm

Exemple d’EPI cité dans les programmes : thématique « Culture et création artistiques » – en lien avec l’histoire, la géographie, l’enseignement moral et civique, l’histoire des arts, les arts plastiques et l’éducation musicale.

5e, 4e : « La société sous Louis XIV, à travers Molière. » Projets autour par exemple des châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles : récits, saynètes, poésies, textes documentaires (lecture et écriture), recherches (éducation aux médias et à l’information).

Histoire-géographie – cycle 4. Thème 3 : Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles

« Du Prince de la Renaissance au roi absolu. (François Ier, Henri IV, Louis XIV) : À travers l’exemple français, on approfondit l’étude de l’évolution de la figure royale du XVIe au XVIIe siècle, déjà abordée au cycle 3. »

Lycée

BO n° 5 du 4 février 2021 :

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENE2036974N.htm

1re Générale et technologique.

Objet d’études : « Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle ». Œuvre et parcours du programme limitatif de l’épreuve anticipée du bac de Français : 2021-2024. « Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie. »

BO n° 26 du 1er juillet 2021 :

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117455N.htm

Enseignement de spécialité Théâtre :

Le programme limitatif 2021-2022 de l’enseignement de théâtre mettait à l’étude les femmes, au travers de trois comédies de Molière : L’École des femmes (1662), Le Tartuffe (1664) et L’Amour médecin (1665).

Pistes pédagogiques

Utiliser la controverse sur la prétendue paternité des pièces de Molière écrites par Corneille comme exemple d’une théorie du complot littéraire. Ce travail permet d’allier EMI et lettres pour déconstruire les étapes de la désinformation et les corrélations erronées tout en s’interrogeant sur la notion de paternité des œuvres. On peut s’appuyer sur le site « Molière auteur des œuvres de Molière : Molière-Corneille » et, plus particulièrement, sur la partie consacrée aux anomalies inventées dans les biographies des deux dramaturges.

http://moliere-corneille.huma-num.fr/presentation/

et une vidéo sur Lumni :

https://www.lumni.fr/video/corneille-a-t-il-ecrit-les-pieces-de-moliere-un-algorithme-repond#containerType=folder&containerSlug=moliere

Reprendre l’idée du projet de l’association 10 sur 10 (centre théâtral francophone polonais) en l’adaptant au milieu scolaire. Lancer le défi aux élèves de trouver autour d’eux des traces de Molière (plaques de rue, statues, références à l’un des personnages, noms d’établissement ou de lieux culturels etc.) et se photographier devant de façon originale. Cela peut prendre la forme d’un concours ou simplement d’une animation ponctuelle pour valoriser l’héritage et l’influence de Molière.

https://www.10sur10.com.pl/concours-rendez-vous-moliere/

Réaliser une exposition sur Molière entièrement conçue par les élèves : recherches documentaires au CDI en petits groupes pour recueillir des informations, synthèse et mise en forme pour réaliser des panneaux documentaires illustrés portant sur la biographie du dramaturge, son œuvre, le contexte historique (Louis XIV et la Cour), les différents personnages, la filmographie et les adaptations des œuvres de Molière, les grands thèmes de société abordés dans ses pièces et leur écho dans l’actualité etc. On peut par ailleurs proposer aux élèves de sélectionner eux-mêmes les ouvrages (livres documentaires, adaptations en BD par exemple) qui constitueront une table thématique à côté de l’exposition.

En prolongement de cette exposition, pour ajouter de l’interactivité et travailler sur les compétences orales, on peut imaginer que les élèves lisent à voix haute certaines scènes et dialogues de Molière, s’enregistrent et proposent ainsi sous forme de QR codes des jalons audios qui illustrent leur exposition. De même, ces enregistrements peuvent être disposés un peu partout dans le CDI ou l’établissement, à l’occasion d’une semaine de temps fort autour de Molière.

Créer un événement culturel à l’échelle de l’établissement pour célébrer l’année Molière avec par exemple des brigades théâtrales de quelques élèves qui vont déclamer des passages célèbres de ses pièces dans les différentes classes de l’établissement, à l’instar de ce qui se fait déjà pendant le Printemps des Poètes avec les Brigades d’intervention poétique.

Écriture d’articles pour le journal de l’établissement autour de Molière, avec par exemple un questionnaire sur le modèle « Quel personnage de Molière seriez-vous ? » qui dresserait une typologie de caractères en fonction des personnages principaux choisis dans les pièces du dramaturge.

Filmographie

Biopics et films historiques

Belmont, Véra. Marquise. France. 1997. 2 h 16.

Corbiau, Gérard. Le Roi danse. Belgique. 2000. 1 h 55.

Guitry, Sacha. Si Versailles m’était conté. France. 1954. 2 h 45.

Le Guay, Philippe. Alceste à bicyclette. France. 2013. 1 h 44.

Mnouchkine, Ariane. Molière. France. 1978. 4 h 10.

Tirard, Laurent. Molière. France. 2007. 2 h.

Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres… Téléfilm d’après Molière mis en scène par Julie Deliquet. Diffusion France Télévisions. [Date de diffusion non communiquée à l’heure où nous écrivons ces lignes.]

Documentaires

Duguet, Claire. L’Heure de Molière. Viva productions, France 3. 2009. 52 minutes.

Fraudreau, Martin. Les enfants de Molière et de Lully. Alpha productions. 2005. 51 minutes.

Guirado, Eric. L’Autre Molière. Lato Sensu Productions et France tv Aura. 52 minutes. Diffusé sur France 3, disponible en replay jusqu’au 20 janvier 2023.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/documentaire-l-autre-moliere-la-lecon-de-theatre-en-52-minutes-2423326.html

Captations théâtrales

Captations filmées de la Comédie française en DVD :

https://boutique-comedie-francaise.fr/20-moliere

Retransmission de pièces de Molière à la télévision dans les archives de l’INA :

https://madelen.ina.fr/selection/6752/moliere-prince-de-laudace-et-du-rire

Captations filmées diffusées au cinéma dans le cadre de l’année Molière (Pathé/Comédie Française) :

L’Avare ; Le Tartuffe ou l’hypocrite ; Le Bourgeois Gentilhomme ; Le Malade imaginaire.

https://www.moliere400.film/

Le site Cyrano.éducation permet de visionner en streaming des captations de pièces de théâtre du répertoire classique, dont huit pièces de Molière (création gratuite de compte pour les enseignants, et accessible directement depuis l’ENT en Ile-de-France).

https://www.cyrano.education/content?categorie[]=1771

Vidéos en ligne

Théâtre à la table. Le principe : après quatre jours de répétitions à la table, c’est-à-dire en lecture simple, sans mise en scène, une captation en direct est diffusée dès le cinquième jour. Il s’agit de montrer au public les premiers moments de construction d’une pièce, des premières lectures à l’appropriation du texte et des personnages. Dans la cadre de la saison Molière 2022, retrouvez sur YouTube dans le courant de l’année huit pièces de Molière en captations filmées sous cette forme.

https://www.youtube.com/watch?v=abN7U5Yiy4Y

Film court du programme RePlay. Dom Juan de Molière – Acte 2 – Scène 5, 6, 7. 2020, 7 minutes. Réalisateur : Matthias Castegnaro. La Blogothèque, Arte France.

https://www.arte.tv/fr/videos/089924-006-A/replay-dom-juan-7-8/

Cette scène marquante de Dom Juan présentée en un seul plan séquence permet de réinterpréter le texte dans un univers très contemporain.

Arte TV. Programme court : Gymnastique – Pourquoi l’église n’aimait pas Molière ? Épisode 22/30, 2020, 6 minutes. La Blogothèque, Arte.

https://www.arte.tv/fr/videos/093029-025-A/gymnastique/

Radio / Podcast

Molière, le chien et le loup. Philippe Collin – podcast en 10 épisodes sur France Inter, en association avec la Comédie-Française. Y sont détaillés la vie tumultueuse de Molière, de ses débuts à sa fin tragique, en passant par ses liens avec Louis XIV, les scandales qu’il a provoqués et les mystères qui restent associés à son nom.

https://www.franceinter.fr/emissions/moliere-le-chien-et-le-loup

Expodcast : les musiques de Molière. Réalisé par Suzanne Gervais, en partenariat avec le Centre de Musique Baroque de Versailles, France Musique, le Château de Versailles et la Comédie-Française, ce podcast allie vidéo, documents d’archives, audio, immersions numériques, pour développer un parcours interactif autour des musiques qui ont rythmé la vie de Molière. À noter la présence d’un parcours Junior pour les 9-14 ans. L’ensemble est fluide et attractif, une bonne façon d’aborder l’œuvre de Molière au travers de différentes pièces musicales.

expodcast.cmbv.fr/fr

France Culture : « L’auteur le plus joué au monde n’a pas besoin d’entrer au Panthéon », entretien avec Georges Forestier, par Benoît Grossin et récapitulatif des podcasts parlant du dramaturge.

https://www.franceculture.fr/theatre/400-ans-de-moliere-lauteur-de-theatre-francais-le-plus-joue-au-monde-na-pas-besoin-dentrer-au

RFI : Florian Riva et Patrice Martin. Depuis 400 ans, Molière sans frontières, 07/01/2022. Un article, des podcasts et vidéos qui éclairent l’influence de Molière sur les écrivains, les comédiens et les lecteurs du Maghreb et plus globalement de l’Afrique. Un angle un peu différent pour aborder l’œuvre du dramaturge.

https://www.rfi.fr/fr/connaissances/20220107-depuis-400-ans-moli%C3%A8re-sans-fronti%C3%A8res